数据库(6)

目录

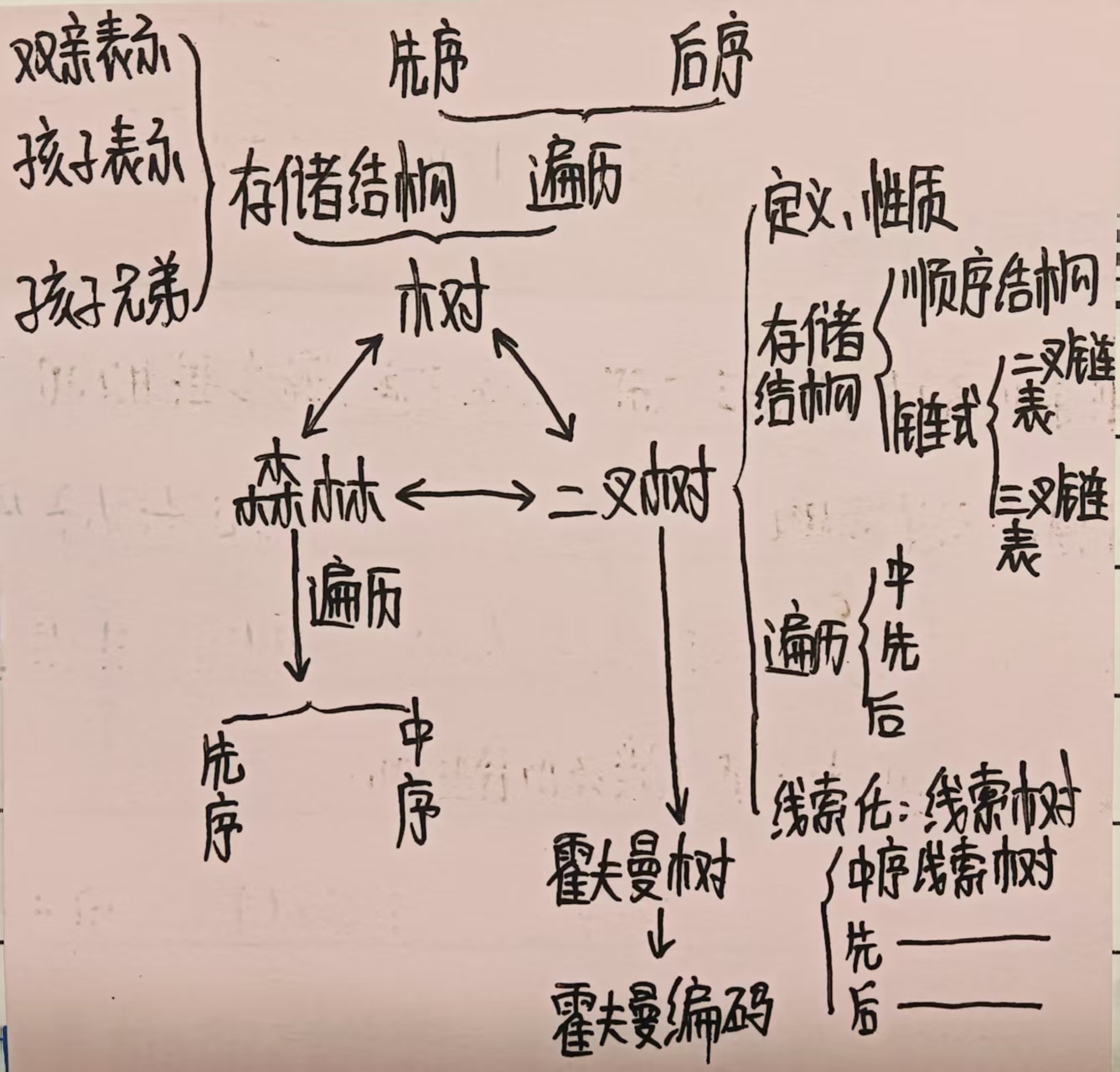

树和森林

一、二叉树还原为森林

二、树和森林的存储方式

1、双亲表示法

2、孩子表示法

3、孩子兄弟表示法

4、总结

三、关系结构图

树和森林

一、二叉树还原为森林

方法:把最右边的子树变为一棵树,其余右子树为兄弟

二叉树还原为森林的核心是拆分 “右指针串联” 的根节点,并将每棵子二叉树还原为普通树。具体步骤基于森林转二叉树的逆过程:

1、拆分根节点的右子树:从二叉树的根节点开始,沿右指针依次拆分出所有 “子根节点”(每个子根对应原森林中一棵树的根)。例如,若二叉树根节点 A 的右指针指向 E,E 的右指针指向 F,则拆分出 A、E、F 三个子根,分别对应森林中的三棵树。

2、单棵二叉树还原为普通树:对每个拆分出的子根对应的二叉树,按 “左孩子为原树孩子,右孩子为原树兄弟” 的规则还原:

(1)节点的左子树保留为原树的 “第一个孩子”;

(2)节点的右子树(及右子树的右子树)均视为原节点的 “兄弟”,需将这些右子树节点转为原节点的直接兄弟(即同一父节点的孩子)。

3、所有还原后的普通树共同组成原森林。

二、树和森林的存储方式

1、双亲表示法

定义:以 “节点 - 父节点” 的映射关系存储树或森林,每个节点记录其双亲(父节点)的位置,根节点的双亲标记为特殊值(如 - 1)。

结构设计:

-

用数组存储所有节点,每个元素包含两部分:节点值、父节点索引(数组下标)。

-

示例(树结构:A 是根,孩子 B、C;B 的孩子 D):

索引 节点值 父节点索引 0 A -1(根) 1 B 0(父为 A) 2 C 0(父为 A) 3 D 1(父为 B)

特点:

- 优点:查询节点的双亲效率高(O (1)),适合 “向上追溯” 场景(如找祖先)。

- 缺点:查询节点的孩子需遍历整个数组(O (n)),不适合频繁访问孩子的操作。

- 适用场景:森林(多棵树)存储(只需为每棵树根节点标记父节点为 - 1),或需频繁查找父节点的场景。

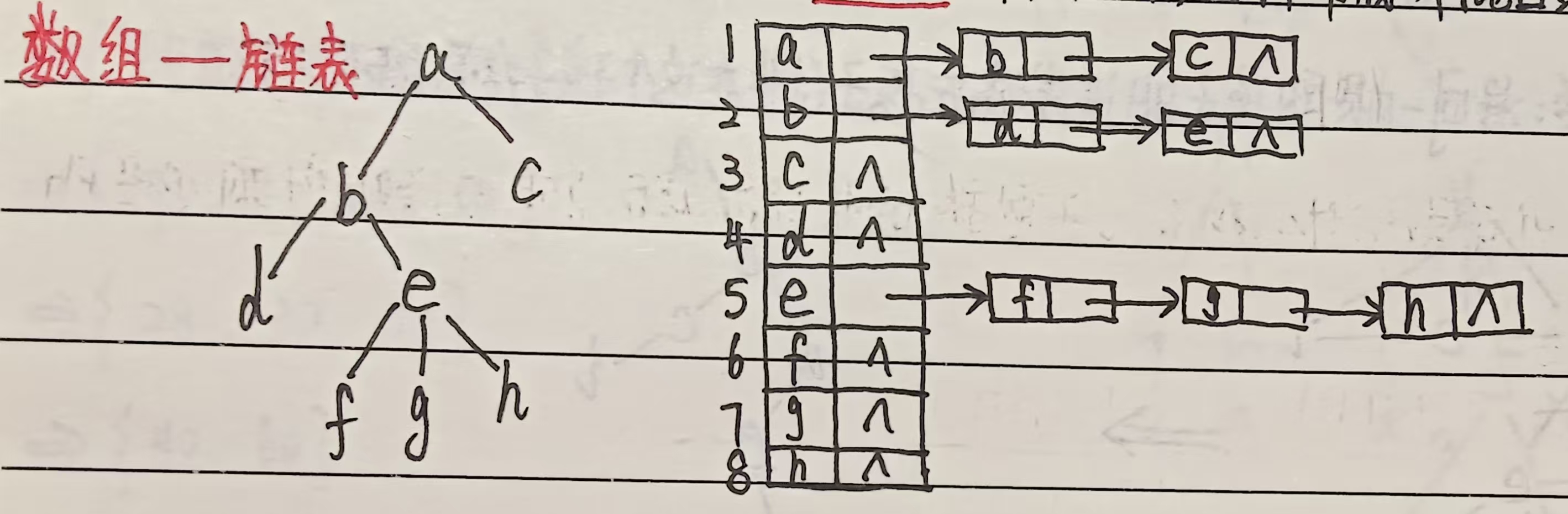

2、孩子表示法

定义:以 “节点 - 孩子列表” 的映射关系存储树或森林,每个节点记录其所有直接孩子的位置,形成 “父节点指向孩子集合” 的结构。

结构设计:

-

主数组存储所有节点,每个元素包含:节点值、指向孩子链表的指针。

-

孩子链表:每个节点的所有直接孩子按顺序组成链表(便于动态增删孩子)。

-

示例(同上树结构):

主数组: [A -> [B, C], B -> [D], C -> [], D -> []] (A的孩子链表为B→C,B的孩子链表为D,C和D无孩子)

特点:

- 优点:查询节点的所有孩子效率高(直接遍历链表),适合 “向下访问” 场景(如遍历子树)。

- 缺点:查询节点的双亲需遍历所有节点的孩子链表(O (n)),结构较复杂(需维护数组和链表)。

- 适用场景:单棵树或森林中需频繁访问孩子的场景(如树的层次遍历)。

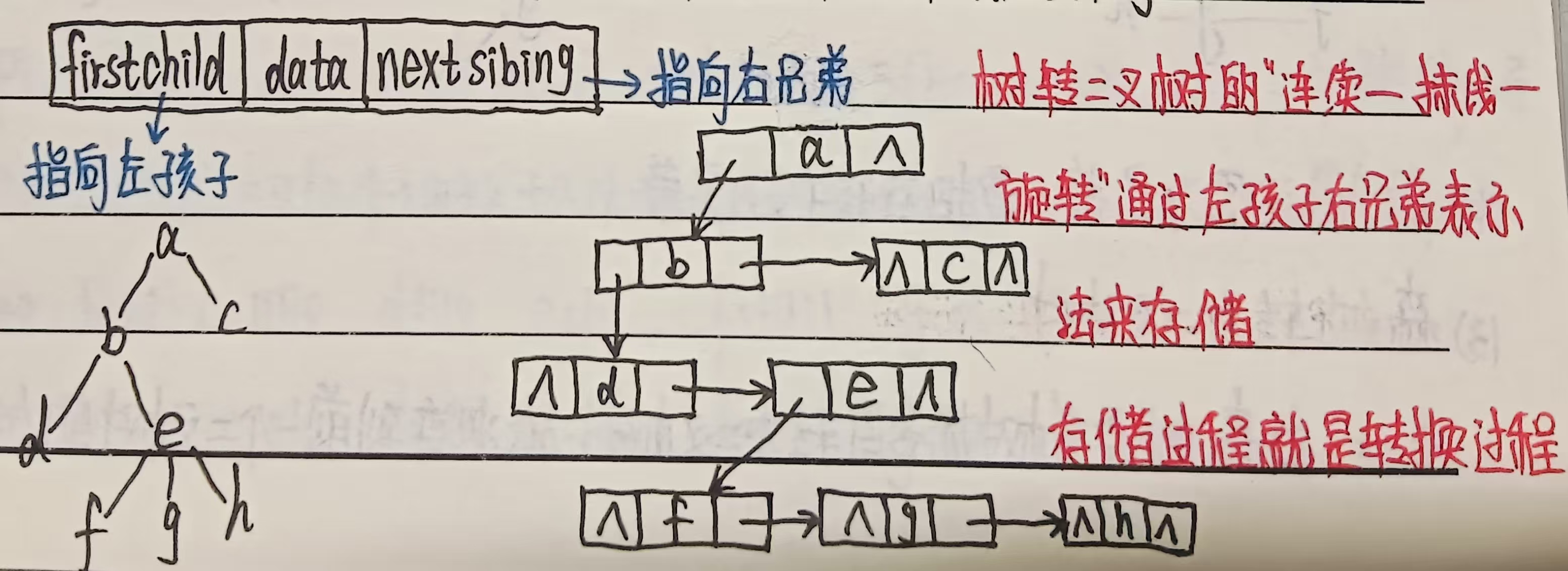

3、孩子兄弟表示法

定义:又称 “二叉树表示法”,通过二叉树的结构存储树或森林:每个节点包含三个部分 —— 节点值、指向第一个孩子的指针(左指针)、指向第一个兄弟的指针(右指针)。

结构设计:

- 节点 =(值,左孩子指针,右兄弟指针)。

- 规则:

- 左指针:指向节点的第一个直接孩子;

- 右指针:指向节点的下一个兄弟节点(同一父节点的其他孩子)。

- 示例(同上树结构):

A的左指针→B(第一个孩子),A的右指针→null(无兄弟); B的左指针→D(第一个孩子),B的右指针→C(下一个兄弟); C的左指针→null,C的右指针→null; D的左指针→null,D的右指针→null。

特点:

- 优点:结构简洁(仅用两个指针),可直接复用二叉树的操作算法(如遍历、插入),同时支持树和森林的存储(森林可通过根节点的右指针串联,如森林中树 T1 的根右指针→T2 的根)。

- 缺点:理解较抽象(右指针表示兄弟而非右孩子),查询节点的所有兄弟需沿右指针遍历。

- 适用场景:树与二叉树的转化(核心存储方式)、需统一树和森林操作逻辑的场景(如编译器的语法树)。

4、总结

三种存储方式各有侧重:

- 双亲表示法:高效查父,适合向上追溯;

- 孩子表示法:高效查子,适合向下遍历;

- 孩子兄弟表示法:结构灵活,是树与二叉树转化的桥梁,适用范围最广。实际应用中需根据操作需求(查父 / 查子 / 转化)选择合适的存储方式。

三、关系结构图