【计算机科学与应用】基于多光谱成像与边缘计算的物流安全风险预警模式及系统实现

导读:

物流运输过程中,环境、设备及人为风险耦合形成的复杂风险场景,对安全监管与风险预警系统的感知能力、响应效率及成本适配性提出了更高要求。针对中小物流企业在安全管理中面临的传统单光谱视频监控局限、云端处理延迟及部署维护成本过高等问题,本文提出一种基于多光谱成像与边缘计算的物流安全风险预警模式(简称:MIEC-EWS)及系统实现方案。以经济性、易用性与可靠性作为MIEC-EWS模式的核心构建原则,通过可见光与热红外双光谱的融合感知,在优化硬件成本的同时,强化复杂环境下的风险目标识别能力;依托边缘侧轻量化推理与端–边–云三层协同架构提升实时响应性能;结合云端SaaS化服务与模块化部署方案,适配中小物流企业的成本控制及运维需求。现场模拟测试验证表明,MIEC-EWS预警系统在复杂运输场景中风险识别准确率与实时性显著优于传统单光谱监控方案,且硬件成本、部署效率及运维模式均适配中小物流企业的实际需求,为中小物流企业的运输安全监管提供了一种低成本、高可靠性的系统级解决方案。

作者信息:

徐梦溪, 刘姝怡:南京工程学院计算机工程学院,江苏 南京;程晓玲, 罗中华:南昌理工学院电子与信息学院,江西 南昌

论文详情

物流运输安全监管的核心目标是实现对运输过程中各类风险的及时预警和有效防控。传统的基于单一可见光(单光谱)的视频监控系统在应对物流运输场景中的这些安全风险时存在明显不足。近年来,多光谱感知技术与边缘计算的发展为物流运输安全监管与风险预警系统带来了显著提升。然而,现有研究仍需在以下关键环节取得突破:一是多光谱信息融合算法的优化(需平衡融合精度与计算效率、适配边缘侧有限算力),二是边缘计算资源的动态调度策略改进(应对多车辆并发请求时的资源分配问题),三是面向实际运输场景的系统级解决方案设计(需兼顾中小物流企业的成本与运维能力)。特别值得关注的是,对于技术资源和资金实力相对有限的中小物流企业而言,在系统应用实施中面临更多实际困难。

针对这些挑战,本文面向中小物流企业的现实需求,提出一种面向中小物流企业的双光谱视频监控与安全风险预警模式(简称:MIEC-EWS)及系统实现方案。

预警模式构建原则与“端–边–云”三层协同架构

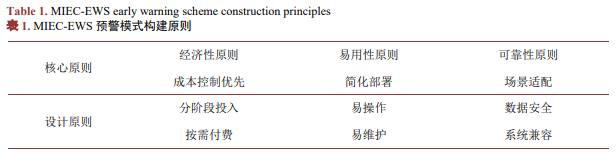

针对中小物流企业“资金有限、技术薄弱、运营灵活”的实际,遵循“经济性、易用性、可靠性”三大核心原则,制定MIEC-EWS预警模式构建原则(列于表1)。

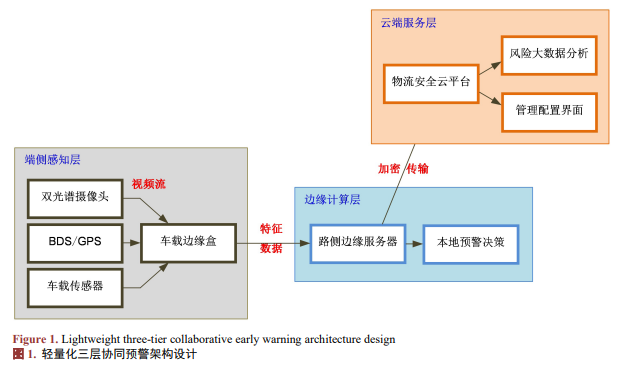

MIEC-EWS预警系统采用“端–边–云”轻量化三层分布式协同架构设计(图1):

MIEC-EWS关键实现技术

1) 低成本算力适配设计

基于瑞芯微RK3588 (6TOPS算力,支持多格式视频硬解码)与寒武纪MLU220 (16TOPS算力,专注AI推理加速)的异构算力组合,采用“主从协同”动态调度策略:RK3588作为主节点,负责视频流预处理(支持H.266/H.265双格式硬解码,单路视频解码延迟小于20 ms)、定位数据解析及算力负载监控;MLU220作为从节点,专注于风险目标推理,避免主节点资源占用导致的延迟叠加。针对物流场景优化的YOLOv7-MS模型(通过通道剪枝与权重蒸馏压缩至7 MB,仅为原模型的1/5),通过TensorRT 8.6工具进行算子融合(将卷积层与BN层合并为单一计算单元)与INT8量化(降低内存占用40%),在保证风险目标(货物、人员、设备) mAP@0.5 ≥ 88%的前提下,单帧推理时间控制在80 ms内,结合视频流预处理延迟,整体检测链路耗时 < 15 ms,远低于<200 ms的实时检测识别需求。

2) 分级预警响应设计

边缘侧本地决策系统依据“风险影响范围–事故发生概率”双维度,将风险等级划分为“紧急”、“警示”、“提示”三级,对应差异化响应机制:紧急风险(如货物掉落、车辆碰撞前兆,触发阈值为目标位移速度 ≥ 0.5 m/s)立即触发本地声光报警(蜂鸣器 + 红色警示灯,响应延迟 ≤ 100 ms),并通过5G模组同步推送预警信息至云端监管平台与驾驶员APP;警示风险(如无关人员靠近货箱、货物轻微倾斜,风险持续时间 ≥ 5 s)仅本地存储日志,每30秒汇总一次风险数据打包上传,减少实时传输带宽占用;提示风险(如摄像头镜头起雾、定位信号弱,设备参数偏离正常阈值10%以内)由边缘节点自主诊断处理(如镜头起雾时自动启动加热除雾程序、信号弱时切换定位补偿模式),无需人工干预,大幅降低中小物流企业运维成本。

为应对现实场景中的潜在风险,系统从硬件、软件、数据三层设计防御机制:硬件层面,关键器件(如5G模组、SSD)采用“一主一备”冗余部署,当主器件故障时(如模组无信号),备用器件在100 ms内自动切换,硬件故障率控制在0.1次/年以内;软件层面,AI模型加入对抗样本防御(在训练数据中混入5%的噪声图像,如雾天模糊、遮挡干扰),使模型对欺骗攻击的鲁棒性提升30%~40%,同时边缘侧定期(每周)更新固件(通过加密通道下载),修复已知漏洞;数据层面,全链路数据(从端侧采集到云端存储)均采用“传输加密 + 存储加密 + 访问控制”三重保护,且所有操作日志(如数据查询、模型更新)保留6个月,便于追溯安全事件。

MIEC-EWS预警系统现场模拟测试

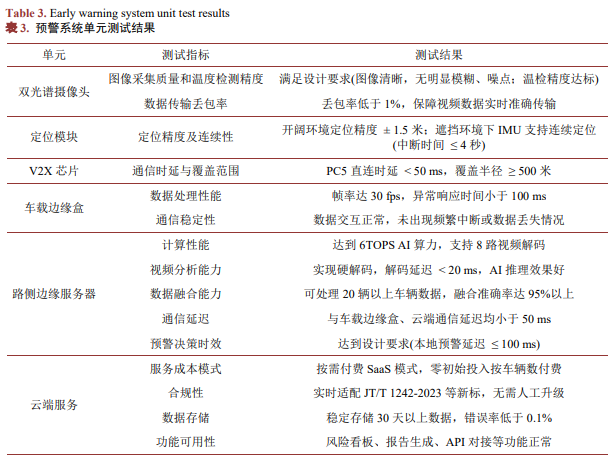

预警系统单元测试结果是室内和现场测试的综合结果,列于表3。单元测试结果表明,各单元在主要指标上满足MIEC-EWS设计要求,但部分指标(如复杂雾天热红外图像细节)还有待根据真实应用场景进一步优化。

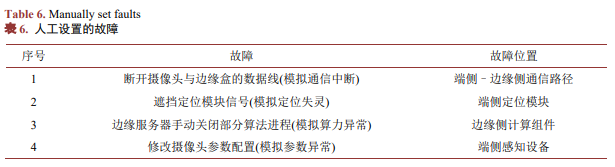

根据物流运输风险预警系统的常见故障,人工模拟设置4类故障(参见表6),均通过云端远程诊断定位,并通过OTA推送配置更新或远程指令完成修复,未影响园区正常调度,也未产生现场维护成本。远程故障定位准确率达100%,验证了系统“免现场维护”的设计目标。

在成本控制层面,“双光谱精简设计 + SaaS按需付费”模式可显著降低企业初始投入,同时将年度运维成本(含硬件维护、云端费用)控制在合理区间。

在部署效率层面,车辆批量部署流程经过标准化优化,无需专业团队现场长时间调试,部署效率较传统模式大幅提升,能快速完成从设备安装到系统启用的全流程。

在业务协同层面,云端具备弹性扩容能力,可平稳应对电商促销等业务峰值场景;同时,通过预设API模板与TMS/ERP系统对接,无需额外开发即可实现数据互通,满足中小企业“轻量化接入”需求。

结论

本文面向中小物流企业在物流运输安全监管中的实际需求,提出了一种面向中小物流企业的双光谱视频监控与安全风险预警模式(MIEC-EWS),并基于MIEC-EWS提出了预警系统实现方案,重点解决传统预警系统在性能、成本、部署及运维方面存在的问题,主要结论如下:

1) 在预警模式与架构上,MIEC-EWS通过“端侧双光谱感知 + 边缘轻量化推理 + 云端SaaS服务”的三层协同预警架构及适配模式,平衡了感知精度、响应速度与成本控制。其中,可见光/热红外双光谱融合方案在复杂光照环境下的风险识别准确率达90%以上,较传统单光谱方案有明显提升;边缘侧轻量化算法与异构算力调度实现182 ms的平均响应延迟,满足JT/T 1242-2023行业标准要求。

2) 在工程实现上,系统通过“标准化预装 + 远程运维”设计,单设备部署时间 ≤ 2小时,远程故障修复率达100%,硬件成本较现有多光谱设备降低30%以上,有效解决了中小物流企业“部署难、维护贵、投入高”的问题。

3) 现场测试验证表明,MIEC-EWS在中小物流企业典型场景(园区装卸、短途配送、复杂天气)中表现出良好的适应性,风险预警准确率达92%,响应延迟 ≤ 200 ms,且与企业现有调度系统的对接便捷性、成本弹性均符合实际运营需求。

未来研究可进一步优化双光谱融合算法(提升雾天等极端环境下的细节识别能力),并扩展风险类型覆盖(如货物包装破损、轮胎异常磨损),同时探索多园区边缘节点的协同调度机制,以适应更大规模车队的应用需求。

基金项目:

江西省自然科学基金(20242BAB25049)、江苏省自然科学基金(BK20221399)