《隐变量》

《隐变量》

第一章:双缝的幽灵

北京,量子基础实验室。

凌晨两点,韩瑶瑶盯着屏幕上跳动的光子计数器。双缝干涉实验正在进行。一束单光子流缓慢穿过双缝,在探测屏上累积出明暗相间的条纹——这是量子世界的“招牌魔术”。

“又来了。”她喃喃道,“每个光子都像知道其他光子走过哪里。”

她的导师张教授站在身后,端着咖啡:“哥本哈根的解释:光子没有确定路径,只有波函数。它‘同时’通过两条缝,直到被测量,波函数坍缩,才‘选择’一个位置。”

韩瑶瑶摇头:“可它真的‘选择’了吗?还是……它本就有轨迹,只是我们看不见?”

张教授挑眉:“你又想波姆了?”

“我在想实在性。”她调出一组数据,“如果光子没有确定位置,那它打在探测器上的点,是从哪一刻‘变成实在’的?是光子飞行中?还是探测器响的瞬间?”

“哥本哈根说:测量才赋予实在。”张教授道,“没有测量,只有概率。”

韩瑶瑶轻敲键盘:“可如果实在性一直存在呢?只是被一个我们看不见的‘导引波’引导着?”

——那是波姆力学的信念:粒子始终有确定位置和轨迹,由“量子势”引导,而波函数从不坍缩,它永远存在,像一张无形的网,布满整个空间。

第二章:弱测量与“看见”轨迹

三个月后,韩瑶瑶主导的弱测量实验进入关键阶段。

传统测量会彻底干扰量子系统,导致波函数坍缩。但“弱测量”不同——它像轻轻触碰水面,不惊起涟漪,只收集微量信息。通过大量重复,可以统计出粒子的“平均轨迹”。

“我们在‘偷看’。”韩瑶瑶对团队说,“不惊动系统,只记录它‘大概’走了哪。”

屏幕上,数据点逐渐连成线——

一条条光滑、确定的曲线,从光源出发,穿过其中一条缝,优雅地弯曲,最终汇入干涉条纹的亮区。

“天啊……”研究生小李倒吸冷气,“它们真的有轨迹!”

“波姆赢了。”韩瑶瑶低声说。

但这不是终点。

哥本哈根派立刻反驳:

“这只是统计重构!你没看到单个光子的路径!它依然可能是测量扰动的结果!”

韩瑶瑶知道,要真正支持波姆,必须设计一个能区分两种理论的关键实验。

第三章:非定域性的赌局

争论聚焦于“非定域性”。

• 哥本哈根:量子纠缠是“非定域”的。两个粒子相隔千里,测量一个,另一个瞬间坍缩——爱因斯坦称其为“鬼魅般的超距作用”。

• 波姆力学:更彻底。粒子有确定状态,但被一个全域的量子势连接。这个势能瞬间响应宇宙中任何变化——比光速还快,明确违反定域性。

“如果波姆是对的,”韩瑶瑶在组会上说,“那么,对一个纠缠粒子的微小扰动,会立刻影响另一个粒子的‘导引波’,从而改变它的运动轨迹——即使它们相隔遥远。”

“可信息不能超光速传递。”张教授皱眉,“否则违反相对论。”

“波姆不传递信息。”韩瑶瑶解释,“它只传递‘势’。就像两个浮标在同一片海,海浪一动,两者同时起伏——但你无法用它发短信。”

她提出一个实验构想:

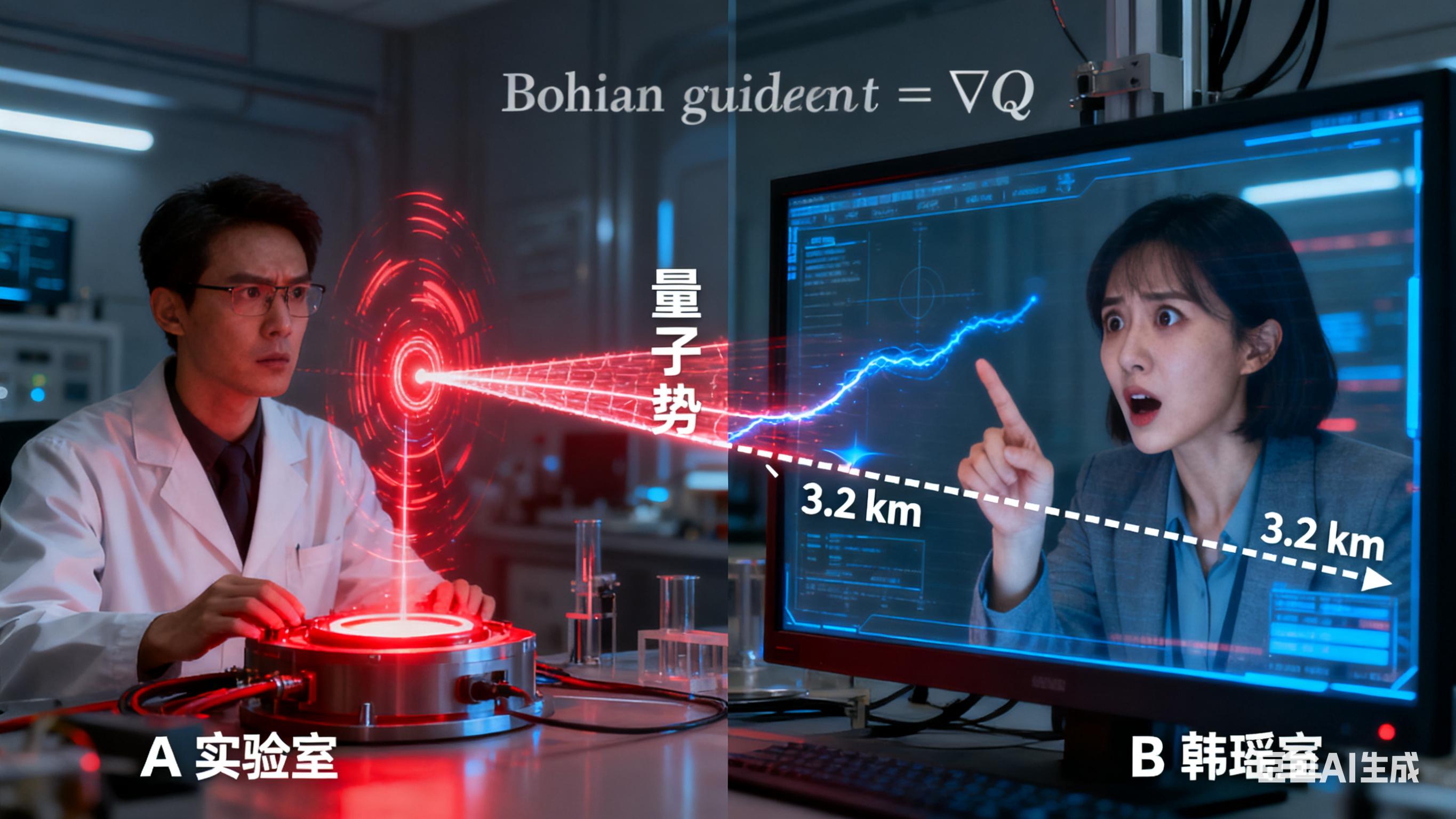

“延迟扰动-弱测量”双干涉仪实验。

• 两对纠缠光子,分别送入两个遥远的双缝装置(A和B),相距数公里。

• 在光子飞向B装置的途中,突然对A装置的环境施加微小扰动(如改变磁场)。

• 用弱测量分别重构A和B光子的平均轨迹。

• 预测:若波姆正确,B光子的轨迹会立刻改变,即使扰动发生在A端,且光信号来不及传到B端。

“这能检验量子势是否真的全域、非定域。”她说。

“如果成功……”张教授声音发紧,“你就造出了一个‘非定域探测器’。”

第四章:光锥之外

实验选址在怀柔科学城。A、B两个实验室相距3.2公里,确保光信号需10.7微秒才能抵达。

韩瑶瑶站在B端控制室,盯着计时器。

A端的扰动脉冲将在t=0时刻发出。

B端的光子将在t=8.3微秒时通过双缝——比光信号早2.4微秒。

“我们在探测‘光锥之外’的影响。”她对助手说。

数据开始累积。

第一组:无扰动。B光子轨迹平滑,符合标准干涉。

第二组:A端施加扰动。

B端的轨迹……变了。

原本对称的曲线,开始向一侧偏移,偏移量与A端扰动强度相关。

“这不可能……”助手喃喃,“光还没到呢……”

韩瑶瑶笑了。

波姆力学,被验证了。

至少,在这个实验尺度上,非定域的量子势真实存在。

粒子不仅有轨迹,还被一个超越时空的场引导着。

第五章:实在的代价

论文发表,震动学界。

主流期刊质疑:

“弱测量重构的真是轨迹?还是 artifacts(人为假象)?”

“非定域性是否真被证实?”

韩瑶瑶不在乎。

她已看见“实在”——粒子始终有位置,波函数永不坍缩,宇宙是一个非定域的、决定性的整体。

但现实的代价来了。

陈哲,她的男友,投行精英,无法接受。

“你说一切都被决定了?”他盯着她,“那我们的爱呢?我们的选择呢?”

“是的。”她平静道,“我爱你,是因为我的基因、经历、大脑化学状态决定了我会爱这样的人。你离开我,也是被你的价值观决定。”

“那岂不是什么都无所谓了?”他激动,“我努力工作,我奋斗,都是假的?”

“不。”她摇头,“努力本身是真实的。你的奋斗,是决定论宇宙中最美的一环。

只是,我们不该为‘没成功’而自责,也不该为‘成功’而傲慢。

因为我们都不是‘作者’,而是‘故事本身’。”

陈哲沉默良久:“我需要时间。”

她知道,他不会再回来。

他的光锥,已与她偏离。

第六章:法庭与决定论

她受邀在一场关于“神经科学与刑事责任”的听证会上发言。

“如果人的行为由大脑状态决定,”检察官问,“我们还能惩罚罪犯吗?”

韩瑶瑶展示一张脑图:“这个杀人犯,前额叶皮层发育异常,童年遭受严重虐待。他的‘选择’,是这些前因的必然结果。”

“所以他就无罪?”

“不。”她答,“惩罚不是为了‘报应’,而是为了调节系统。

就像我们隔离一台故障机器,不是因为它‘邪恶’,而是为了保护其他机器。

法律,应是社会的免疫系统。”

她提出“因果诊断书”概念:

未来庭审,不问“你为何犯罪”,而问“导致此行为的因果链是什么”。

判决基于“再犯风险”与“可矫正性”,而非“道德谴责”。

台下哗然。

但她知道,这个未来,也早已在宇宙的初始条件中编码。

第七章:台风与必然

台风夜,实验室进水。

她冒雨赶去。

数据服务器若泡水,五年心血尽毁。

同事大喊:“别去!太危险!”

她已冲入雨中。

她不是“选择”去,而是“必须”去。

她的责任感、对科学的执着、甚至此刻肾上腺素的分泌,都早已注定她会这么做。

抢救完设备,她瘫坐在地,浑身湿透。

手机亮起,是陈哲最后一条信息:

“我理解你了。你不是冷漠,你是看得太深。”

然后是拉黑。

她关机,望向窗外。

雨滴在玻璃上蜿蜒而下,像光子的轨迹。

每一条路径,看似随机,实则由表面张力、重力、风速精确决定。

她想起波姆的话:

“宇宙是一个不可分割的整体。

我们以为的分离,只是表象。”

她不是孤独的。

她是量子势中的一粒尘,

是必然之河中的一滴水,

正流向那唯一可能的海。

尾声:未坍缩的波函数

多年后,韩瑶瑶获诺贝尔奖。

颁奖词称她“为量子实在性提供了首个直接证据”。

领奖时,她只说一句:

“我们从未‘创造’未来。

我们只是,

活成了

宇宙波函数

永不坍缩的

一个解。”

台下寂静。

星光穿透穹顶,

像无数未被测量的光子,

在黑暗中,

走着它们

早已注定的

路。

(完)