科研新手如何建立规范的图片处理习惯?

一张模糊、拼接痕迹明显的Western Blot图,可能让你的论文直接被拒稿。 一个未经标注的“美化”显微图像,轻则被质疑学术诚信,重则面临撤稿风险。

这不是危言耸听——在生物医学研究中,图片是数据的视觉呈现,也是科学事实的第一现场。然而,许多科研新手对图片处理缺乏系统认知:哪里可以调对比度?哪些操作算“过度修图”?实验重复间的细微差异怎么发现?这些问题一旦忽视,轻则影响结果可信度,重则埋下学术隐患。

更常见的痛点是:你以为的“一致”,其实藏着偏差。 比如三次独立实验的免疫荧光图看似相似,实则背景噪声、信号强度已有变化;又或者不同批次拍摄的组织切片因曝光参数微调而产生色差……这些肉眼难辨的差异,恰恰是可重复性危机的起点。

那么,如何从一开始就养成科学、透明、可追溯的图片处理习惯?

答案不是靠“经验”去猜,而是用工具构建标准化流程。在这里,强烈推荐MedPeer平台的【图片对比】工具——它不只是一个“找不同”的小功能,更是帮助你建立图像质量管理闭环的利器。

✅ 1. 多图并行对比,一眼识别细微差异

上传最多10张相似图像(如重复实验的结果图),系统自动以第一张为参照,提供四种专业对比模式:

-

切换比较:快速闪回对比,突出变动区域

-

滑动比较:像窗帘一样左右/上下滑动,精准定位变化边界

-

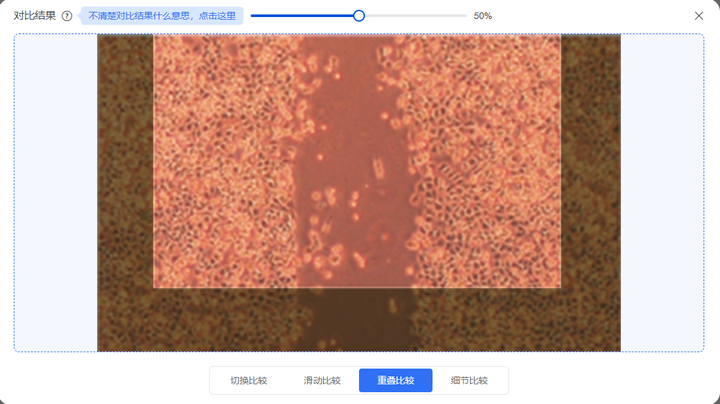

重叠比较:渐变融合两图,观察信号分布偏移

-

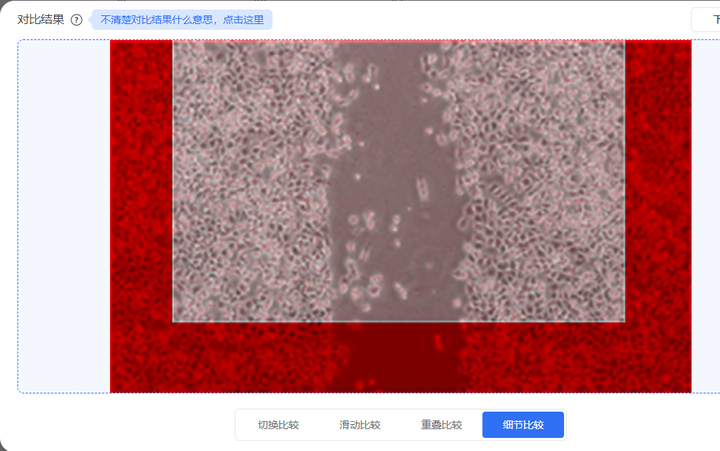

细节比较:AI标记新增(红色)、缺失(蓝色)和共性部分(灰色)

实际用途:确认重复实验的一致性,避免将偶然条带当作阳性结果。

✅ 2. 问题图自动归档,形成“图像质控记录”

发现异常图?一键加入【问题图片库】,支持命名、分类、备注原因。 这不仅是纠错,更是建立个人科研电子档案的好方法——未来写论文或答辩时,你能清晰展示自己是如何排除干扰、确保数据可靠的。

✅ 3. 历史记录全保存,全过程可追溯

每次对比操作都会生成独立记录,支持搜索、重命名与导出。 这意味着你可以回溯三个月前某次关键实验的图像比对过程,向导师或审稿人证明:我们确实检查过技术变异性。