储能技术适配绿电直连场景深度对比

在构建现代能源体系的过程中,储能技术已成为实现能源高效利用的关键环节。面对不同的应用场景和需求,电化学储能、飞轮储能和氢储能这三种主流技术路线展现出各自的特色优势。本文将深入分析其技术特点,为您的储能选择提供清晰指南。

一、三大储能技术核心特性:原理决定 “能力边界”

储能技术的核心差异源于 “能量存储形式”:电化学储能以化学能储电,飞轮储能以动能储电,氢储能以氢能(化学能)储电,不同形式直接影响其响应速度、储能时长、功率 / 容量特性。

1. 电化学储能:“灵活适配” 的中短时长主力

电化学储能通过电池正负极的氧化还原反应实现充放电,主流技术路线包括锂离子电池(磷酸铁锂、三元锂)、钠离子电池等,是当前应用最广泛的储能技术。

(1)核心特性:

- 响应速度:毫秒至秒级(如磷酸铁锂电池充放电响应时间≤100ms),可快速平抑负荷波动;

- 储能时长:0.5-8 小时,适配 “日内调峰” 场景(如白天光伏满发时充电,夜间负荷高峰时放电);

- 功率 / 容量:功率范围从 kW 级(户用储能)到 GW 级(大型储能电站),容量可按需叠加(如某 GW 级储能电站通过 2MWh 电池簇并联实现);

- 环境适应性:对温度敏感(最佳工作温度 15-35℃),需配套温控系统,低温地区(如东北)需额外加装加热装置。

(2)优势分析:

锂离子电池作为代表,在光伏储能、电网调峰、家庭储能等领域表现突出。其能量密度可达200-300Wh/kg,循环效率通常在90%以上,非常适合需要每日循环的应用场景。

(3)适用场景:

电网削峰填谷、可再生能源平滑输出、工商业储能系统、应急备用电源

2、飞轮储能:“毫秒级响应” 的调频专家

飞轮储能通过电机驱动飞轮高速旋转(转速可达 20000-60000 转 / 分钟),将电能转化为动能存储;放电时飞轮带动电机发电,实现动能向电能的转化,核心部件包括高强度飞轮、真空舱、磁悬浮轴承(减少摩擦损耗)。

(1)核心特性:

- 响应速度:毫秒级(≤20ms),是目前响应最快的储能技术,可精准应对电网频率波动(如电网频率偏离 50Hz±0.1Hz 时快速调频);

- 储能时长:短时长(15 分钟 - 2 小时),因飞轮旋转存在空气阻力(即使真空舱也有微量损耗),无法长时间储电;

- 功率 / 容量:功率范围 100kW-10MW,容量较小(通常≤2MWh),适合 “高功率、短时长” 场景;

- 环境适应性:不受温度、湿度影响(工作温度 - 40℃-60℃),无需复杂温控,寿命长(设计寿命 20-30 年,是锂电池的 2-3 倍)。

(2)优势分析:

飞轮储能的瞬时功率可达兆瓦级,且能够承受频繁的充放电循环。其循环次数可达百万次以上,远远超过电化学储能。

(3)适用场景:

电网频率调节、工业电能质量改善、轨道交通能量回收、数据中心UPS系统

3、氢储能:“长时跨季” 的能源缓冲池

氢储能通过 “电解水制氢 - 储氢 - 氢能发电” 实现能量存储:充电时利用绿电电解水生成氢气(化学能),存储于高压储罐或地下盐穴;放电时通过燃料电池(或燃气轮机)将氢能转化为电能,是唯一可实现 “跨季节储能” 的技术。

(1)核心特性:

- 响应速度:慢(分钟至小时级),电解水制氢与燃料电池发电均需启动时间(如燃料电池启动需 10-30 分钟),无法应对短时波动;

- 储能时长:超长时(数天至数月),氢气可长期存储(高压储罐存储期≥1 年,地下盐穴存储期≥5 年),适配 “跨季调峰”(如夏季光伏多余电量制氢,冬季供暖季发电);

- 功率 / 容量:功率范围 MW 级以上(目前主流电解槽单套功率 10-100MW),容量无上限(可通过扩大储氢设施规模提升);

- 环境适应性:制氢端(电解槽)需稳定供水,储氢端(高压储罐)需避免高温暴晒(工作温度 - 40℃-80℃),燃料电池对氢气纯度要求高(纯度≥99.97%)。

(2)优势分析:

氢储能的储能规模可达吉瓦时级别,储能时间可长达数月,这是其他储能技术难以企及的。虽然当前效率相对较低(约40%),但其规模优势明显。

(3)适用场景:

可再生能源季节性储存、跨区域能源调配、工业领域深度脱碳、能源战略储备

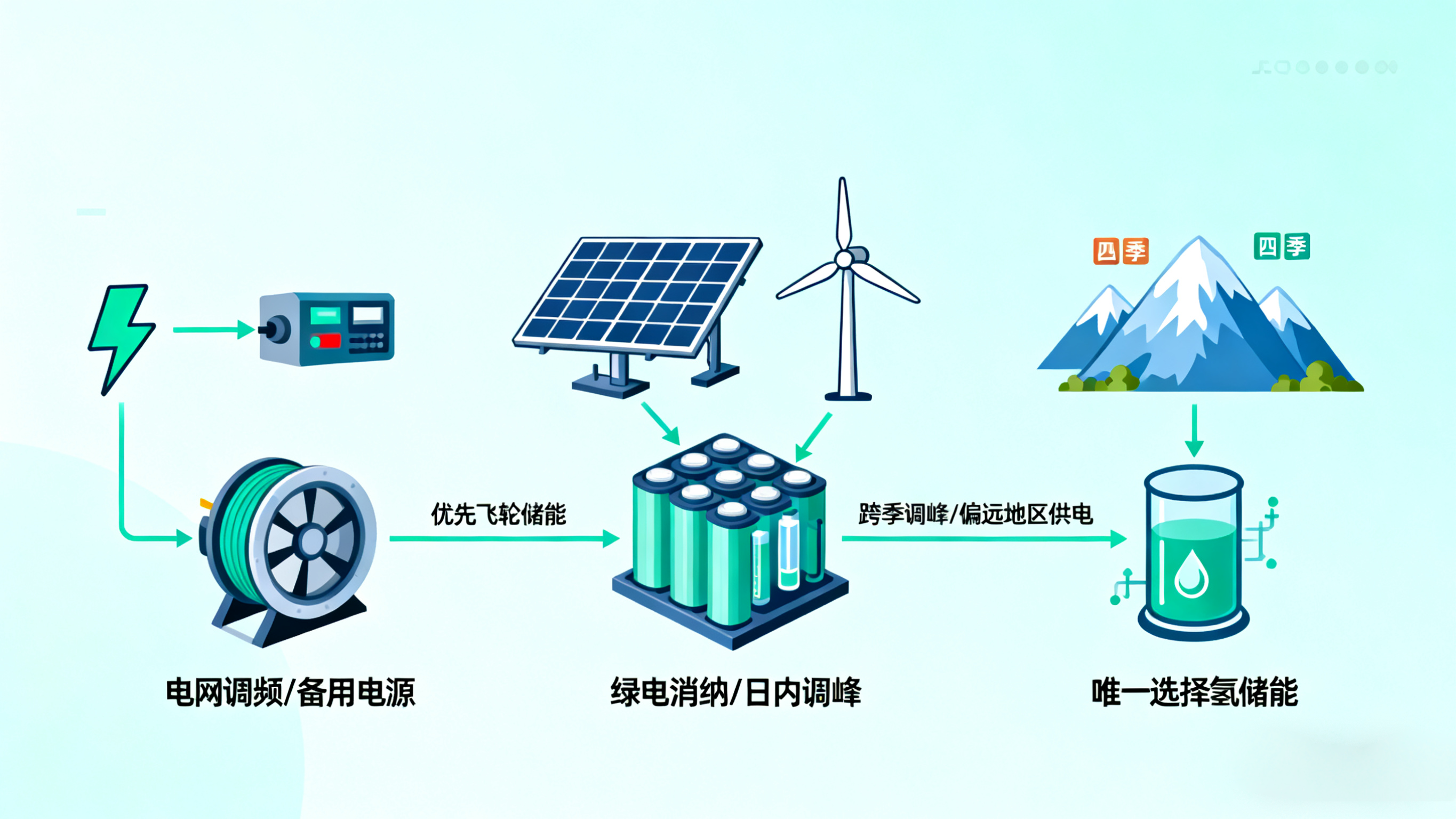

二、场景适配:“需求导向” 的选型逻辑

不同应用场景对 “响应速度、储能时长、成本敏感度” 的要求不同,三大技术的适配性差异显著,需结合场景核心需求选择。

1. 电网调频 / 备用电源:优先飞轮储能

电网调频(如一次调频、二次调频)需储能在毫秒级内响应频率波动,备用电源(如数据中心 UPS)需短时(15-30 分钟)保障供电,飞轮储能的 “快响应、短时长” 特性完美适配。

不适用场景:需长时间(>2 小时)备用电源的场景(如医院应急供电),因飞轮储能时长不足,需搭配电化学储能使用。

2. 绿电消纳 / 日内调峰:首选电化学储能

光伏、风电的日内出力波动大(如光伏中午满发、傍晚骤降),需储能在 0.5-8 小时内实现 “充电 - 放电” 循环,平抑波动并提升绿电消纳率,电化学储能的 “中时长、高灵活性” 是最佳选择。

选型建议:若场景温度波动大(如新疆、东北),优先选择低温性能好的磷酸铁锂电池(-20℃放电容量保持率≥70%);若对成本敏感,可选用钠离子电池(成本比磷酸铁锂低 15%-20%),但需注意其能量密度较低(约 90Wh/kg,比磷酸铁锂低 30%)。

3. 跨季调峰 / 偏远地区供电:唯一选择氢储能

当储能需求超过 100 小时(如冬季供暖季需调用夏季绿电),或场景位于电网覆盖薄弱的偏远地区(如西部牧区、海岛),需 “长时存储 + 远距离运输”,氢储能是唯一可行技术。

成本优化:优先选择 “绿电制氢 + 地下盐穴储氢” 模式,地下盐穴储氢成本仅为高压储罐的 1/10(盐穴储氢成本约 1 元 /kg,高压储罐约 10 元 /kg),适合大规模项目。

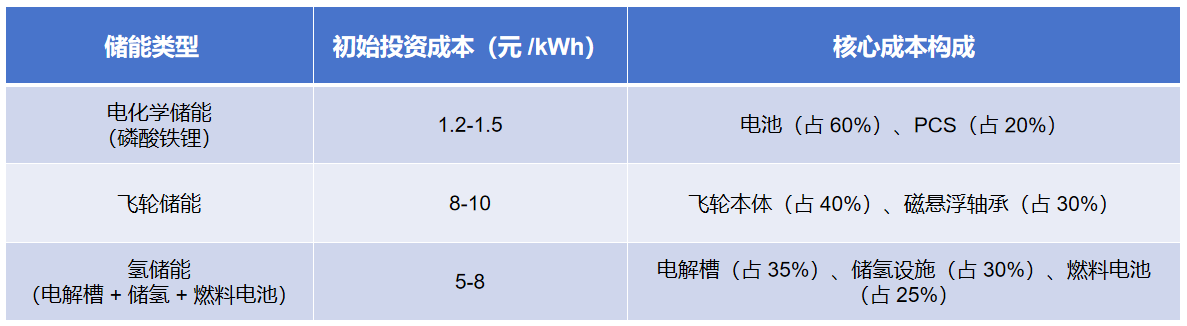

三、成本对比:全生命周期视角下的经济性分析

储能选型需考虑 “全生命周期成本(LCOE)”,而非仅关注初始投资,三大技术的成本结构差异显著(以 2024 年市场数据为基准)。

1.初始投资成本:氢储能最高,电化学储能下降最快

2. 运维成本:飞轮储能最低,氢储能最高

- 电化学储能:年均运维成本约 0.05-0.08 元 /kWh,主要包括电池更换(5-8 年更换一次,占运维成本 60%)、温控系统能耗(占 20%);

- 飞轮储能:年均运维成本约 0.01-0.02 元 /kWh,无耗材更换(飞轮、磁悬浮轴承寿命 20 年以上),仅需定期维护真空舱;

- 氢储能:年均运维成本约 0.1-0.15 元 /kWh,包括氢气提纯(避免杂质影响燃料电池寿命)、储氢设施检漏(高压储罐需每 3 年检测一次)、燃料电池催化剂更换(3-5 年更换一次,占运维成本 50%)。

3. 全生命周期成本(LCOE):场景决定性价比

以 20 年生命周期、折现率 6% 计算:

- 电网调频场景(15 分钟循环充放电):飞轮储能 LCOE 约 0.3 元 /kWh,电化学储能约 0.5 元 /kWh(因充放电循环次数多,电池更换频繁),氢储能因响应慢无法适配;

- 日内调峰场景(4 小时循环充放电):电化学储能 LCOE 约 0.4 元 /kWh,飞轮储能约 1.2 元 /kWh(时长不足需频繁充放电,效率下降),氢储能约 1.5 元 /kWh(转化效率低);

- 跨季调峰场景(1000 小时存储):氢储能 LCOE 约 0.8 元 /kWh,电化学储能因自放电(月自放电率 2%-3%,1000 小时自放电损失 80% 以上)无法适配,飞轮储能因时长不足排除。

四、选型建议:避免 “单一技术依赖”,优先 “多技术融合”

1. 单一场景选型公式

- 若需求为 “响应速度<1 秒 + 时长<2 小时”:选飞轮储能(如电网一次调频、数据中心 UPS);

- 若需求为 “响应速度<1 分钟 + 时长 0.5-8 小时”:选电化学储能(如光伏 / 风电日内消纳、工业园区调峰);

- 若需求为 “时长>100 小时 + 跨区域 / 跨季”:选氢储能(如跨季供暖、偏远地区供电)。

2. 多技术融合趋势

实际项目中,单一储能技术难以满足复杂需求,“多技术融合” 成为主流:

- “飞轮 + 电化学” 融合:飞轮负责毫秒级调频,电化学储能负责中时长调峰,如国内某省级电网配套 5MW 飞轮 + 50MW/200MWh 电化学储能,兼顾调频与调峰,LCOE 比单一电化学储能降低 20%;

- “电化学 + 氢储能” 融合:电化学储能消纳日内绿电,氢储能存储季节性多余绿电,如澳大利亚 “海德堡项目” 配套 100MW/400MWh 电化学储能 + 50MW 氢储能,绿电消纳率达 100%,全生命周期成本降低 30%。