技术剖析:智能体工作流与RPA流程自动化的架构差异与融合实现

几年前,一家全国性零售集团还会在财务对账环节会大规模引入RPA,期望让机器人取代人工。结果前期进展顺利,但没多久问题就会冒出来:一旦账目出现异常,机器人就停止运行,等着人工介入,流程不仅没加速,反而被频繁打断。

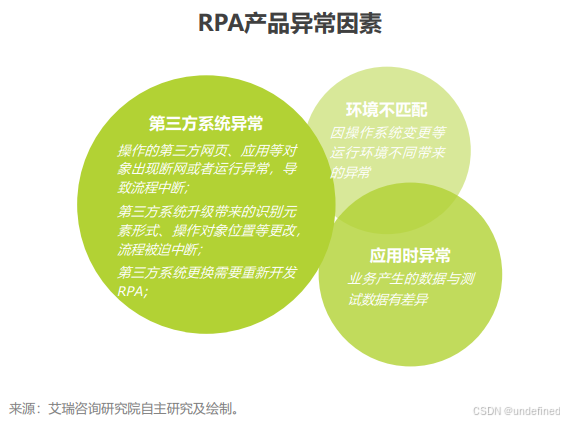

这不是个例。根据艾瑞咨询相关报告显示,RPA的应用效果常受限于固定规则,2024年行业平均流程执行失败率达12.7%,其中43%源于业务流程动态变化,31% 归因于规则引擎适配不足,这些 “规则之外” 的挑战已成为企业落地RPA的主要障碍。按钮位置变动、非结构化数据、跨系统跳转等,都会让机器人陷入僵局。这也是行业开始讨论“RPA够不够用”的原因。

RPA,长处与短板兼具

不可否认,RPA的价值已经被验证过,在银行柜面、政务大厅、客服后台,它像一名不知疲倦的操作员,把流程跑得干净利落。Gartner数据显示,2023年RPA仍是全球自动化市场中增长最快的子类之一。

但问题在于,RPA的逻辑过于刚性,流程一旦变动,维护成本就会指数级增加。比如税务申报系统升级、ERP界面调整,往往需要整个脚本重写。

更麻烦的是,RPA缺少“理解力”。当输入是一份扫描发票、模糊指令,或跨部门的复杂逻辑时,它无能为力。就像一把精准的螺丝刀,拧螺丝没问题,但要它参与整栋大楼的设计,就显得力不从心。

智能体工作流的另一种思路

和RPA强调“执行”不同,智能体工作流强调的是“理解+协同”。它先理解业务语境,再规划行动。比如,你对它说:“帮我把上月的销售数据分析一下,提炼TOP 3产品。”传统RPA需要预先定义操作路径;而智能体可以自己决定要先拉取数据,再调用模型做分析,最后输出结果。

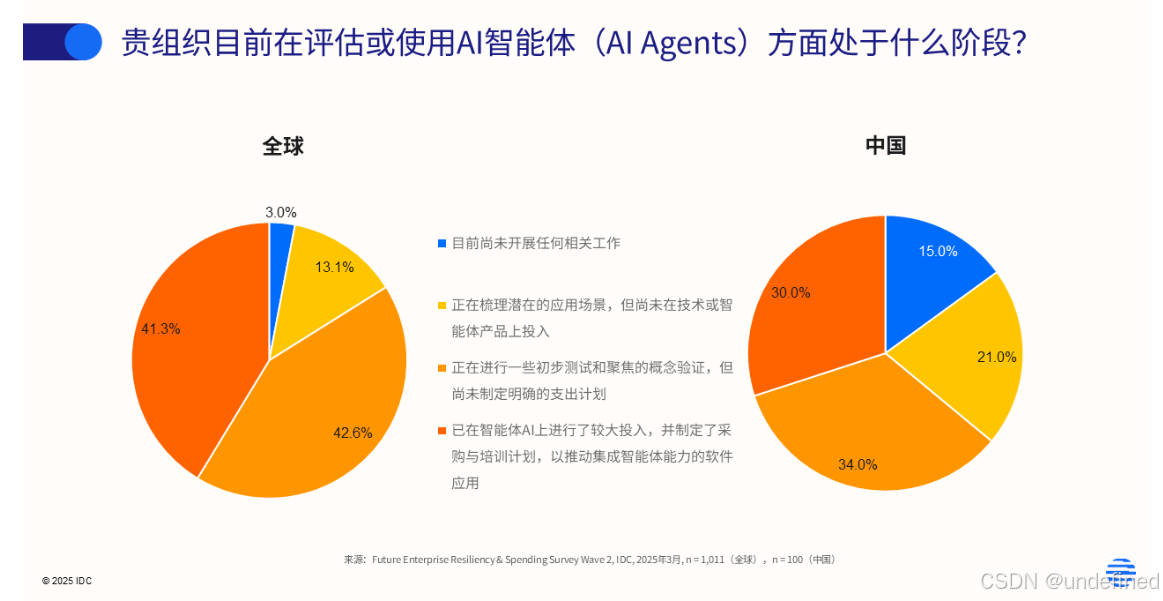

这种思路的背后,是大模型和多智能体系统的结合。IDC在《AI Agent发展趋势报告》中提到,多智能体协同将成为企业级AI落地的核心模式,因为它能在跨系统、跨场景的任务中,保持灵活性和稳健性。

在这方面,不同厂商有不同的思路:

来也科技的方式是工具集成,平台集成了RPA、文档识别、知识问答等模块,开发者可以自由拼装。不过平台的复杂性会导致企业需要专门的技术团队来负责管理,有一定的门槛。

UiPath主打与云端大模型的结合,在海外金融、零售场景有较多实践,但其依赖外部模型API,数据安全成为大客户的最大顾虑。

金智维走的是务实路线,把AI用在最难啃的场景上,比如大型银行、运营商的老旧系统。这些黑底绿字的界面,对传统RPA几乎是“死角”。金智维Ki-AgentS企业级智能体能让AI具备类人的任务识别、业务理解与自动化操作能力,结合可复用流程模板设计,大幅缩短企业级AI业务流程的开发周期。在强调数据安全的场景下,还支持私有化部署,方便审计追溯。

可以看出,不同厂商的分化,实际上也揭示了智能体工作流的竞争焦点:不是谁的概念更大,而是谁能更快解决企业的真实痛点。

RPA和智能体不是替代,而是融合

行业里有个常见误解:智能体要“取代”RPA。其实更准确的说法是,智能体让RPA进化。

对于高度标准化的流程,RPA依旧是高效、稳定的首选;但在跨部门、跨系统、需要一定判断力的场景,智能体工作流展现出更强的灵活性。二者的结合,才是企业真正需要的“认知+执行”的双引擎。

正因如此,包括金智维在内的头部厂商,正在推动“RPA+AI Agent”的双轨布局,让企业既能保留RPA的稳定性,又能享受智能体的灵活性。

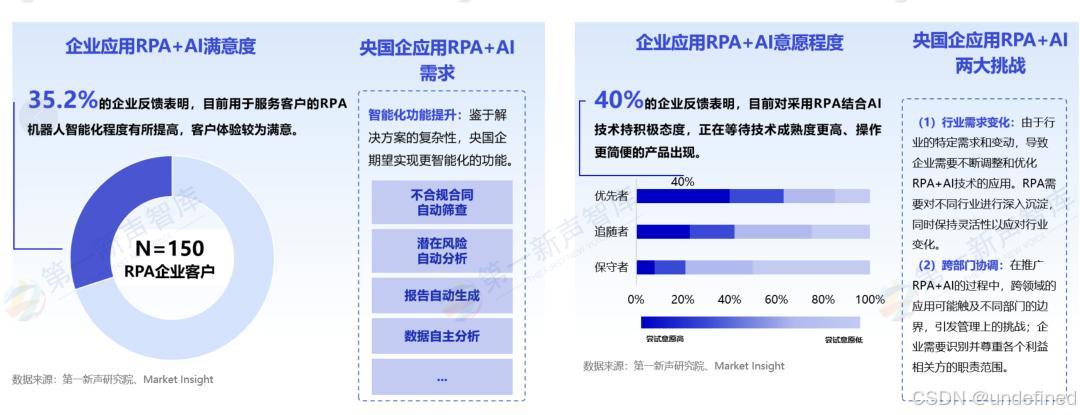

从当前的市场情况来看,不少企业对RPA+AI产品抱有较高的期待,据《2024年央国企RPA市场研究报告》分析,40%的企业反馈表明,目前对采用RPA结合AI技术持积极态度,正在等待技术成熟度更高、操作更简便的产品出现。其中,部分央国企在AI等技术领域的投资预算高达数十亿元,对于表现出色的RPA+AI产品,也有相当数量的央国企愿意投入极高预算。

从对账机器人掉链子的案例,到今天多智能体的协同尝试,企业的诉求其实始终没变:要的是更省心、更安全、更有价值的自动化。区别只是,RPA解决的是“如何让手更快”,智能体解决的是“如何让脑更聪明”。谁能真正把这两者结合好,谁就更有可能在未来的自动化赛道上走得更远。