从“生物进化”到算法优化:遗传算法的5个核心阶段

如果你听说过“生成式设计”“智能优化”,大概率绕不开一个关键技术——遗传算法。它的灵感源自达尔文的自然选择学说,把“种群进化”的逻辑搬进计算机,用“优胜劣汰”的规则找到复杂问题的最优解。小到产品结构轻量化,大到建筑日照优化,都能看到它的身影。

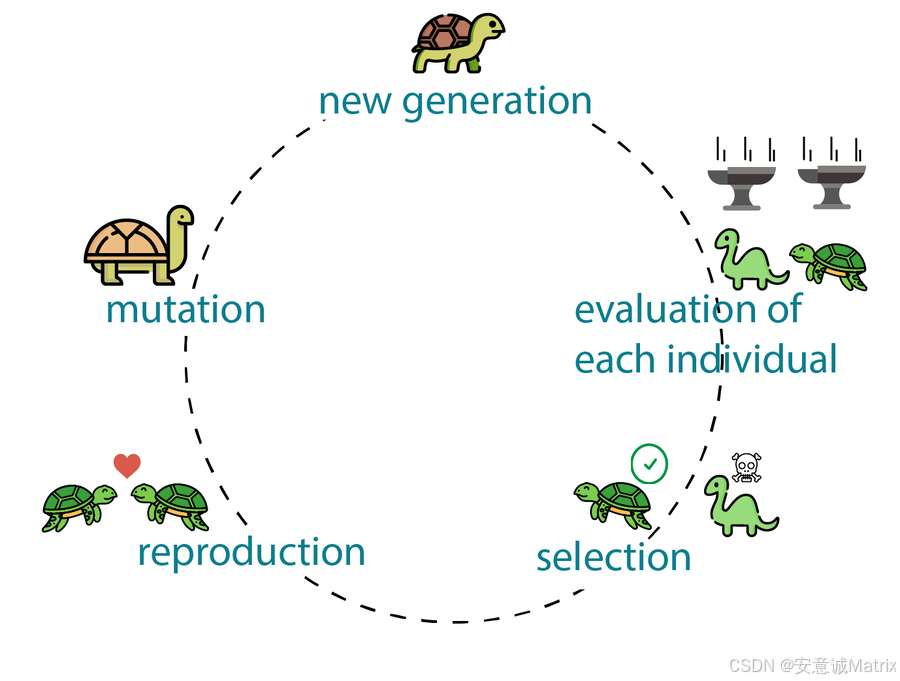

而一个典型的遗传算法,就像一场“人工进化”实验,核心通过5个阶段循环推进,最终让“优质基因”(最优解)脱颖而出。今天我们就用最通俗的语言,拆解这5个关键阶段。

1. 初始化阶段:给“进化”搭好初始种群

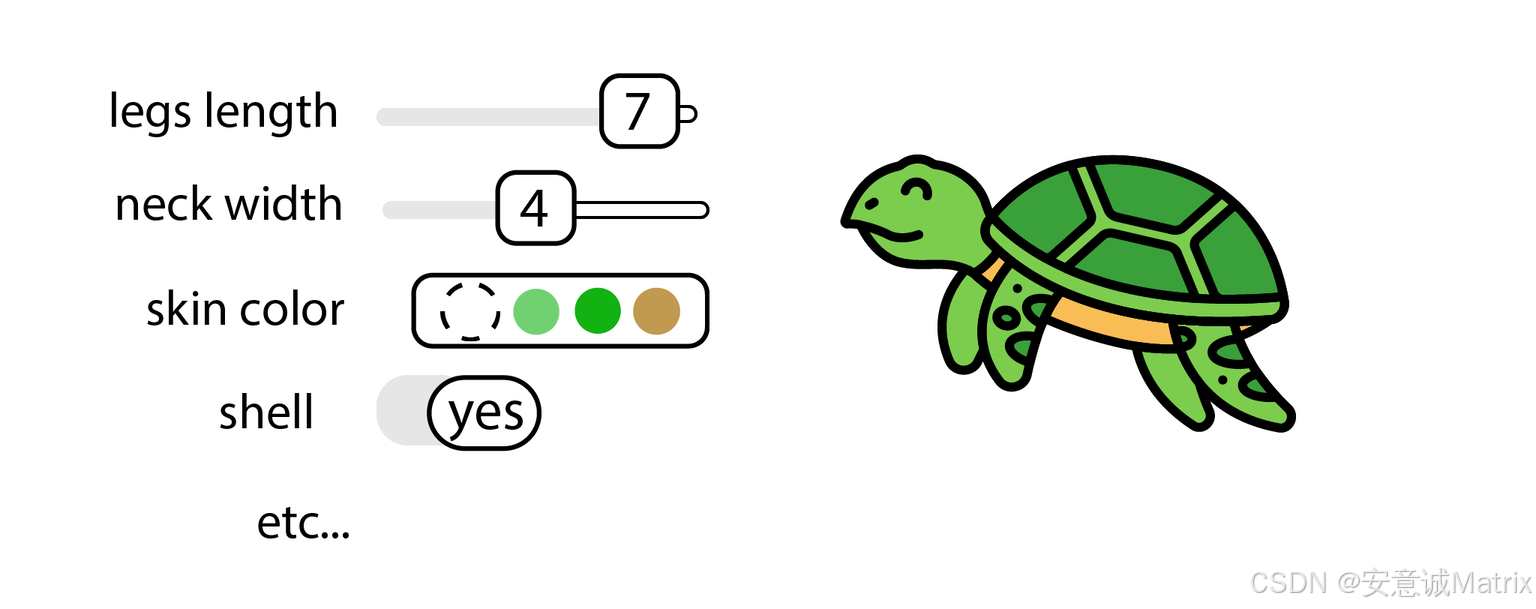

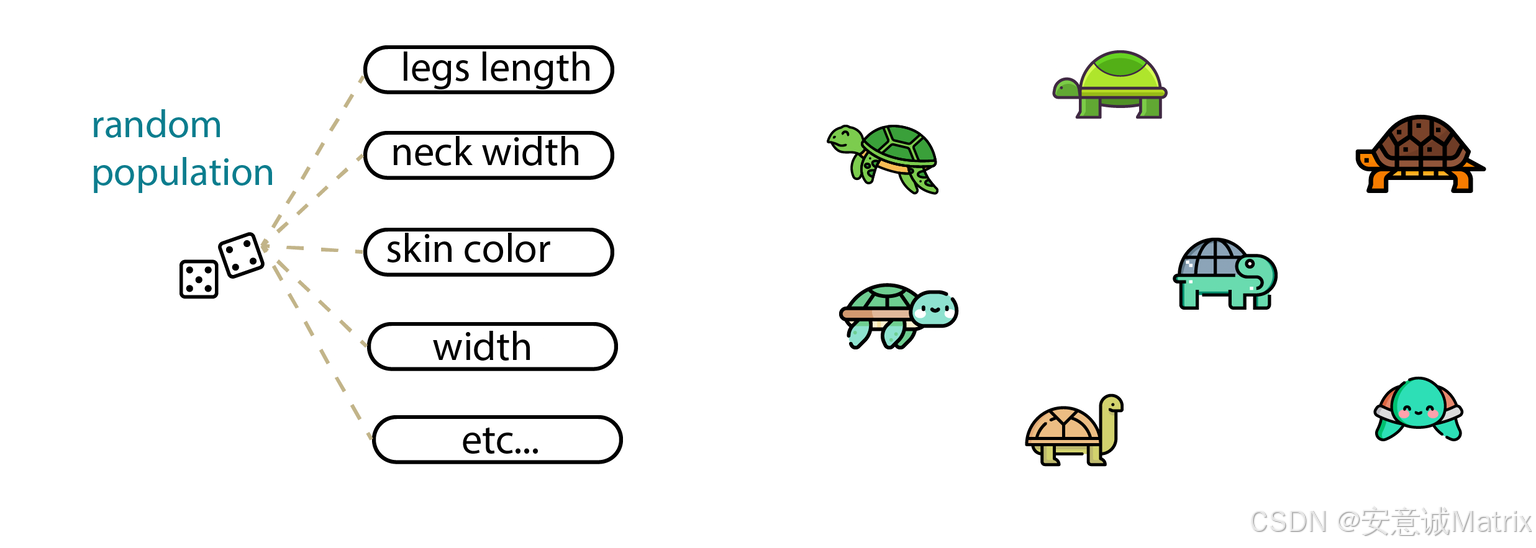

所有进化都始于“第一个种群”,遗传算法的第一步就是构建初始种群——这里的“种群”,其实是一组“潜在解决方案”。比如你要设计一把椅子,初始种群可能是100个不同的椅子方案:有的椅腿长、有的椅面宽、有的材质轻,这些方案的差异就是“基因”(设计参数)。

- 种群怎么来? 多数时候靠“随机生成”,比如在设计软件里,基于基础数据(如椅子的承重要求、尺寸限制)随机组合参数,像撒种子一样播下初始方案;有时也会用其他生成式算法先筛选一批,保证起点有足够多样性。

- 关键原则:别让“基因”太单调。如果初始种群里所有椅子都是“短腿+硬材质”,后续再进化也难出突破。所以要满足两个条件:一是部分基因得有“数值范围”(比如椅腿长度50-80cm),二是种群规模要够大(通常至少是输入参数的3倍),多样性才是进化的基础。

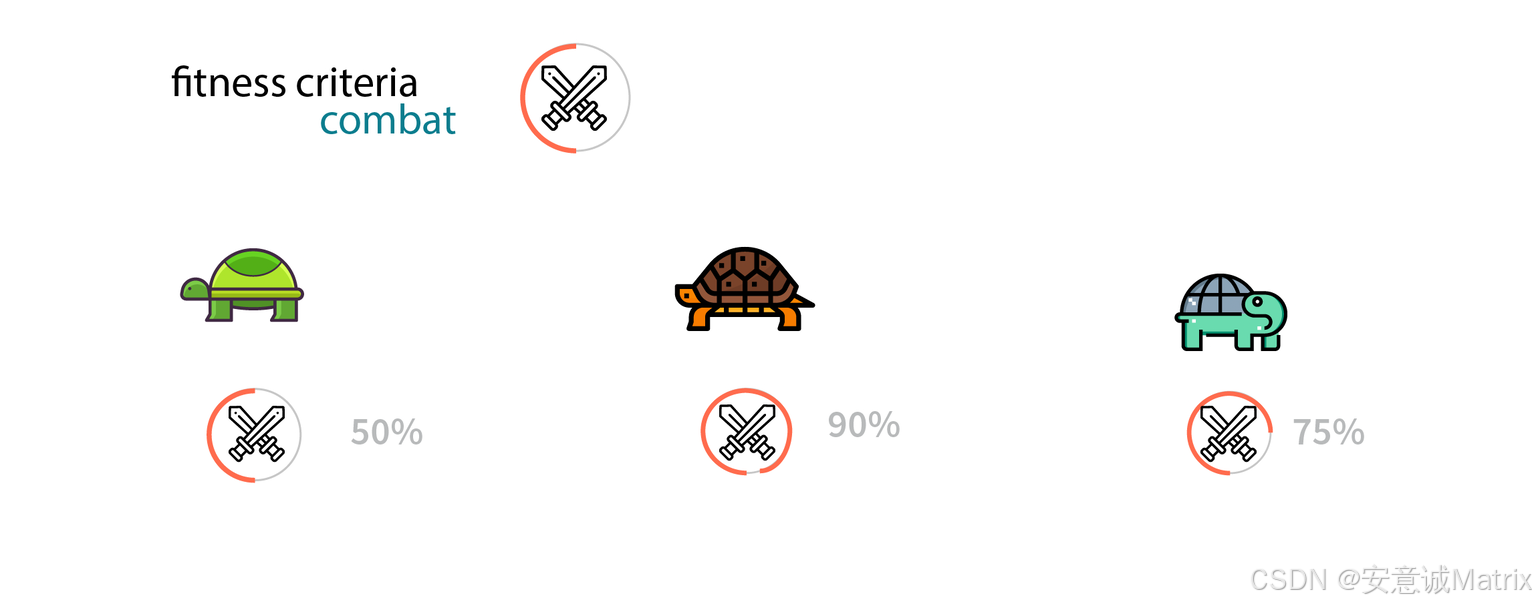

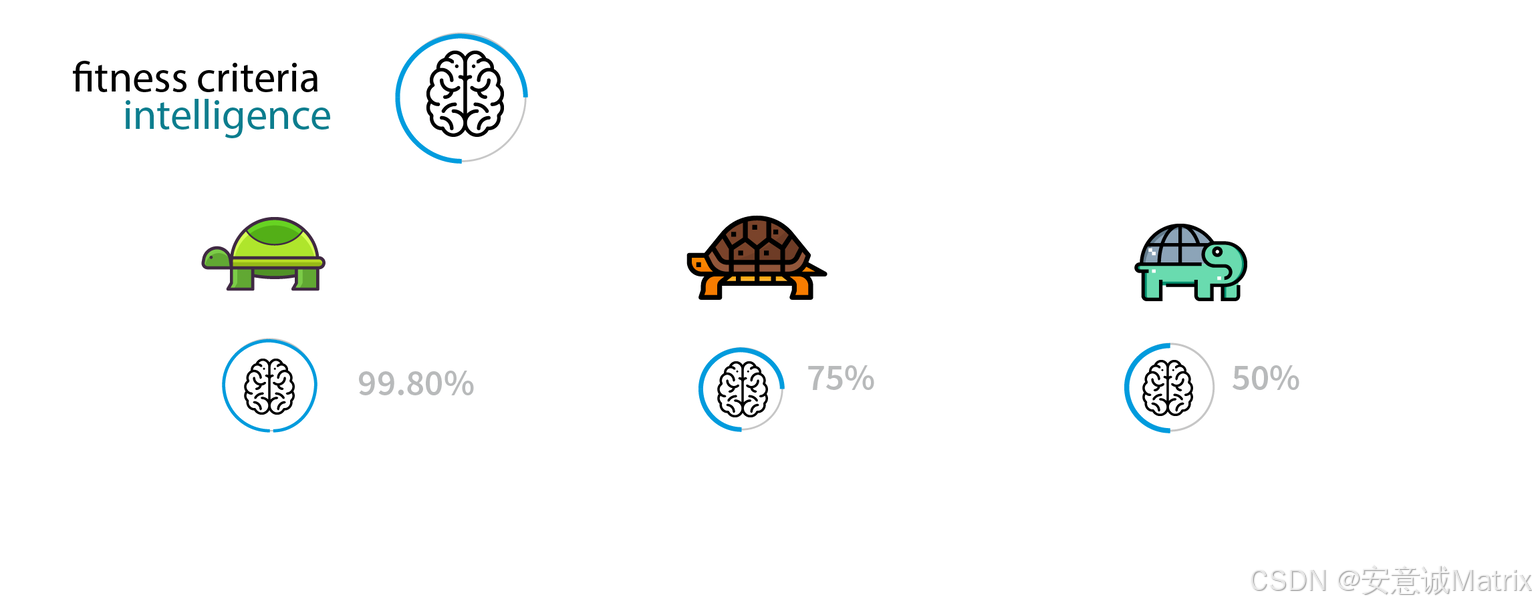

2. 评估阶段:给每个方案打“适应度分”

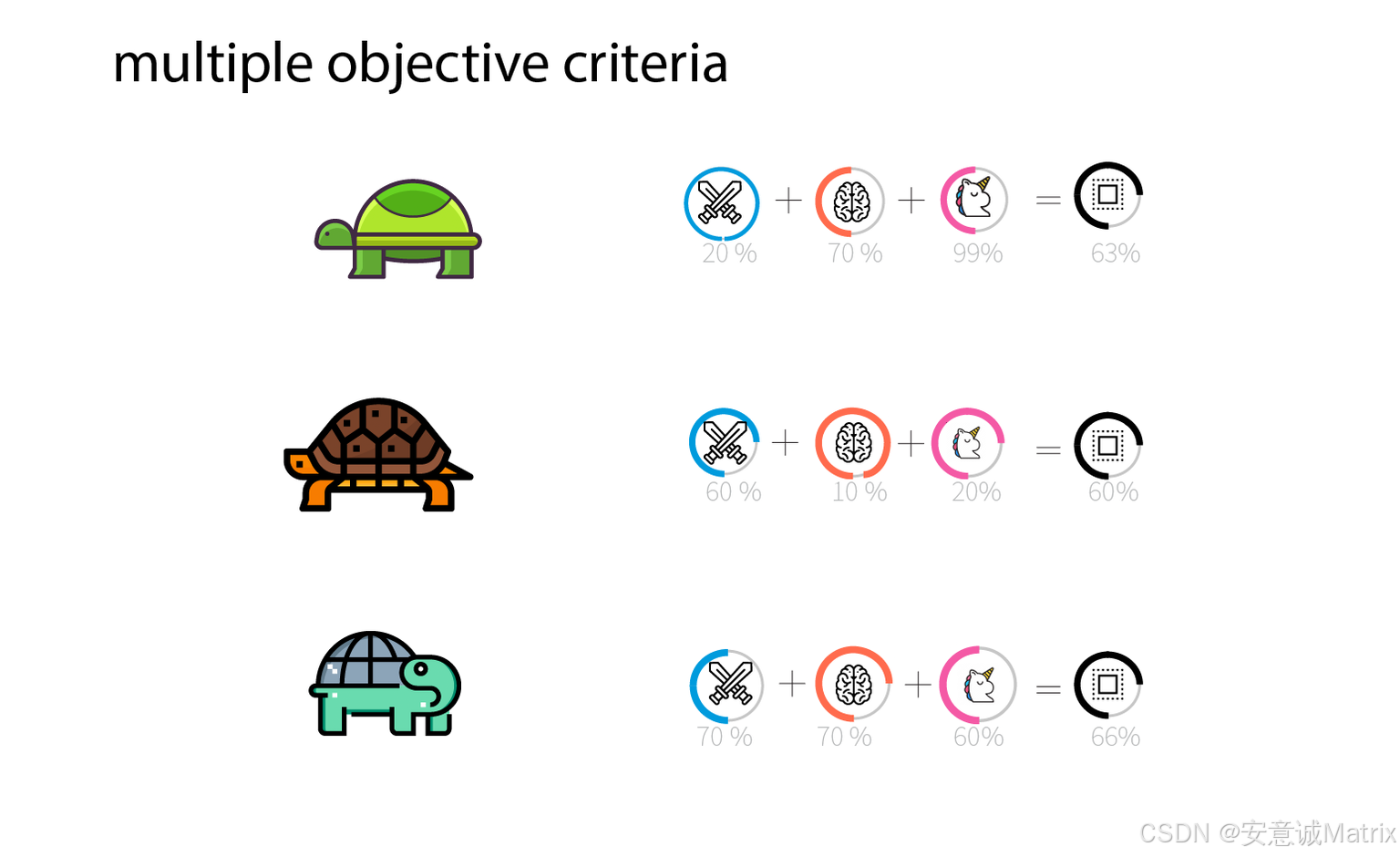

有了初始种群,下一步要搞清楚:哪些方案更好?这就需要适应度函数——相当于给方案打分的“裁判”,它本质是算法的“目标”:你想最大化什么(比如椅子的舒适度、承重能力),或最小化什么(比如重量、成本)。

比如设计办公室时,适应度函数可能是“最大化每张办公桌的日照时长”;设计零件时,可能是“最小化组装所需的零件数量”。这些目标必须清晰、可量化,比如“日照时长”能算出具体小时数,“零件数量”是明确数字——模糊的“好看”“舒服”没法作为评分标准。

这个阶段的核心是“精准定义目标”:如果适应度函数错了(比如本该优先考虑承重,却只看重量),后续再进化也会偏离方向。只有给每个方案算出明确的“适应度分”,才能知道谁该被留下。

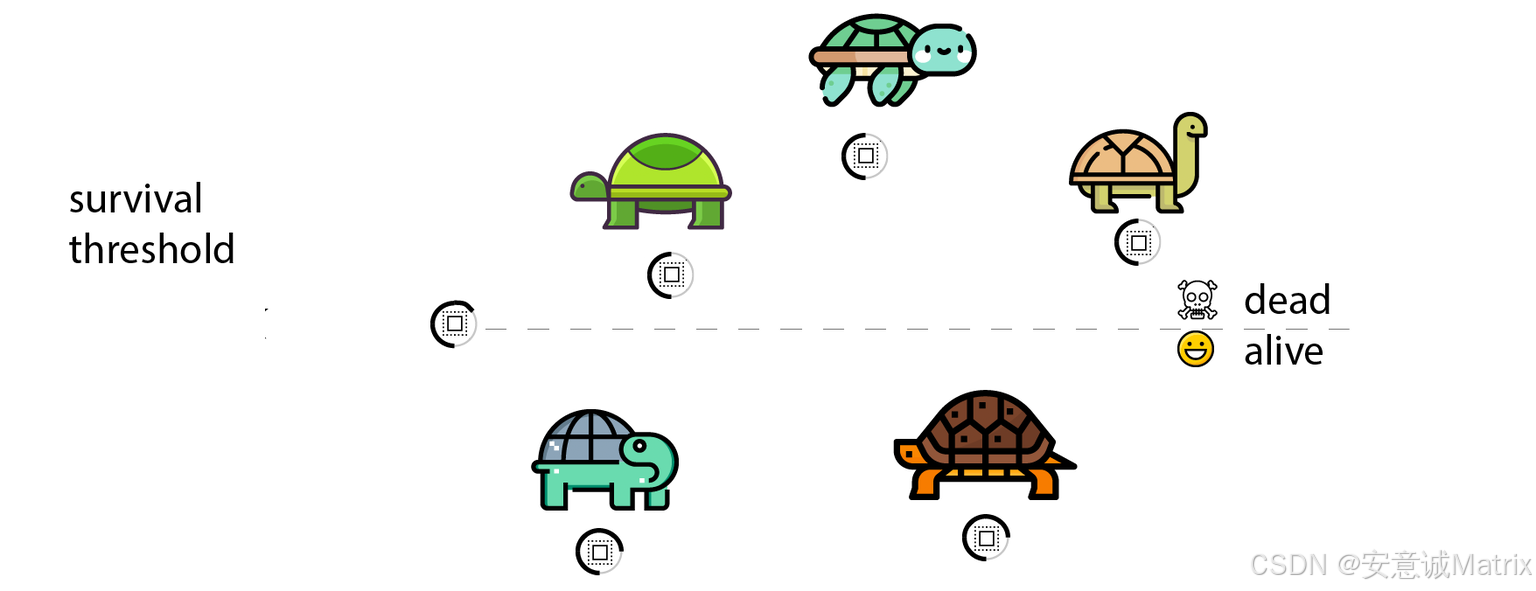

3. 选择阶段:让“优等生”有资格“繁殖”

进化的核心是“优胜劣汰”,选择阶段就是践行这一规则:从种群中选出适应度高的方案,让它们成为“亲本”,参与后续繁殖。

比如初始种群有100个椅子方案,适应度分前30名(比例固定,部分工具可调整)会被选中——它们可能是“承重高+重量轻”的组合,基因更优质。选择的逻辑很直接:适应度分越高,被选中的概率越大,就像生物界里强壮的个体更易繁衍后代一样。

这里有个小提醒:如果没法定义清晰的适应度函数(比如某些艺术设计,目标太主观),也可以用“随机抽样”“模拟测试”代替,比如让用户投票选喜欢的方案,再把高票方案当作“优等生”。

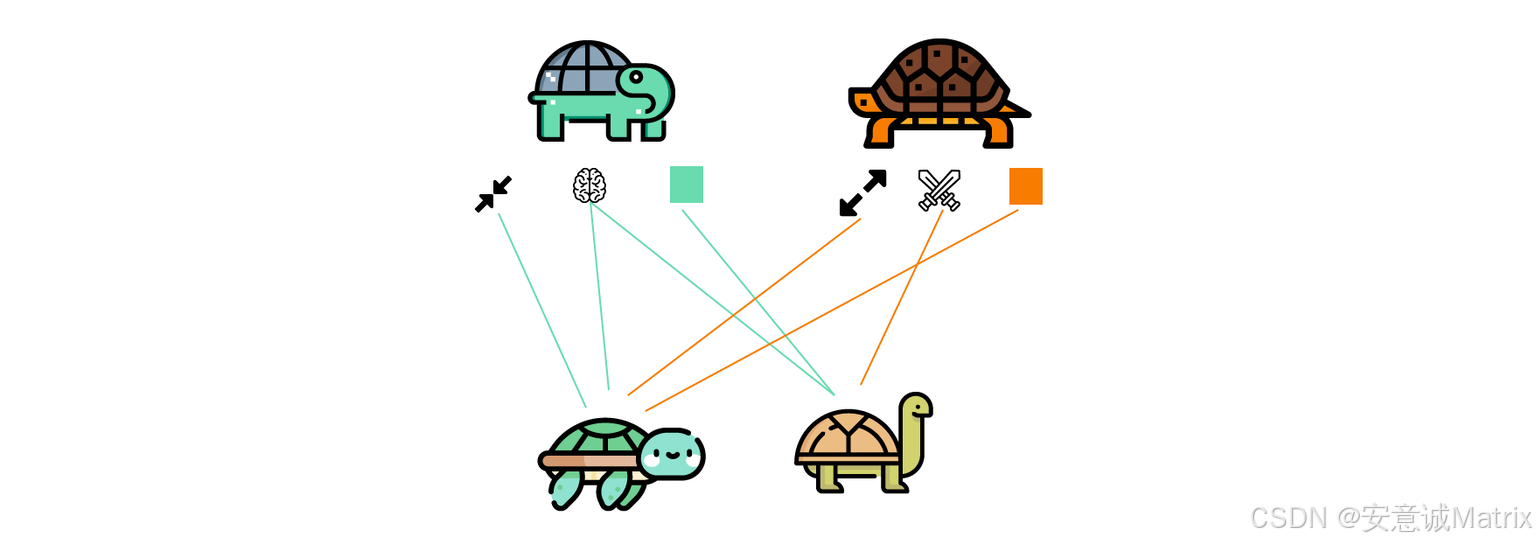

4. 交叉/繁殖阶段:让“亲本”交换基因,生出“新方案”

选好“亲本”后,就进入“繁殖环节”——交叉阶段,这是产生“新方案”的核心步骤。

具体怎么操作?简单说就是“基因交换”:选两个亲本方案(比如亲本A是“长凳腿+软椅面”,亲本B是“短凳腿+硬椅面”),按一定比例交换它们的参数:比如把A的“长凳腿”和B的“硬椅面”结合,生成后代1;把A的“软椅面”和B的“短凳腿”结合,生成后代2。这样一来,后代既继承了亲本的优质基因,又和亲本不完全相同。

这个阶段的目标很明确:让后代比亲本更优。虽然不是每次都能成功,但因为亲本本身是“优等生”,它们的基因组合大概率能让种群的平均适应度提升——比如后代可能同时拥有“长凳腿(舒适)”和“硬椅面(耐用)”,比单一亲本更全面。

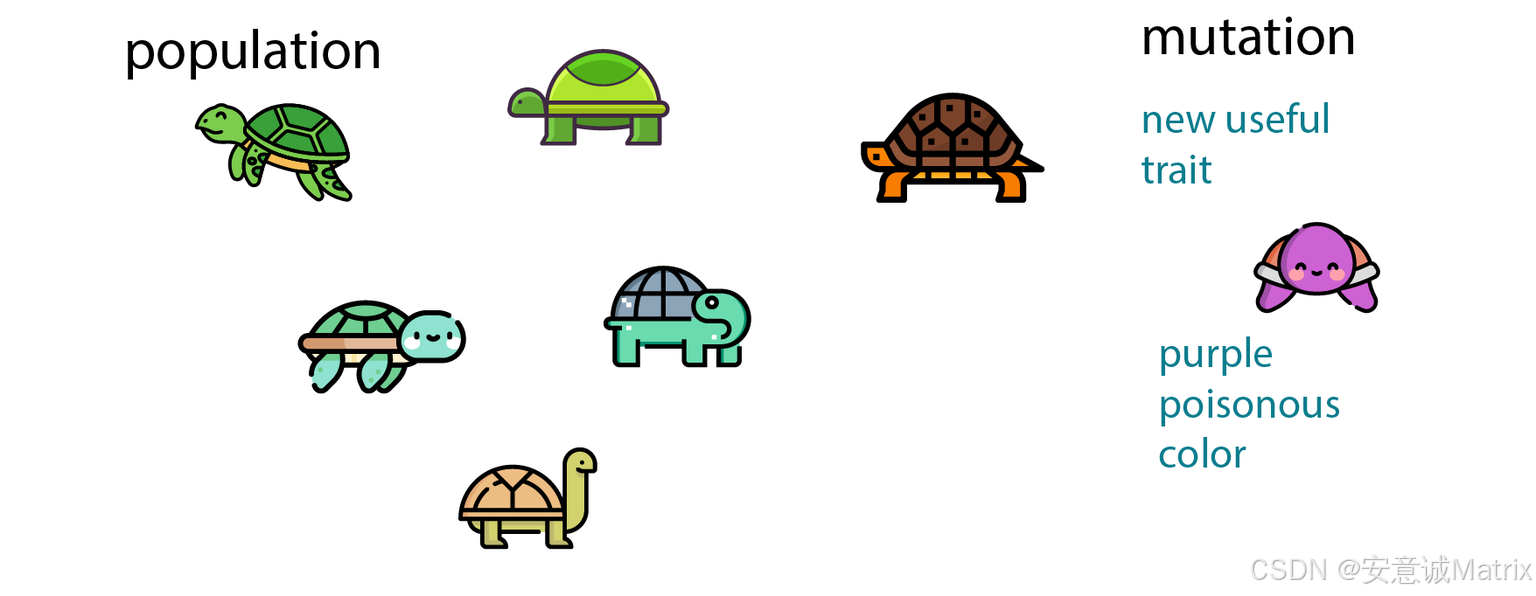

5. 变异阶段:给进化“加一点随机性,避免走死路”

如果只靠交叉繁殖,算法可能会“钻牛角尖”:比如所有方案都进化成“长凳腿+硬椅面”,但其实“中凳腿+半软椅面”更好,只是没人想到。这时候就需要变异阶段——给部分后代的基因“随机改一改”,打破固化的循环。

变异的特点是“低概率”:比如每100个后代里,只有1-2个会发生变异,比如把“长凳腿”随机改成“中凳腿”,或把“硬椅面”改成“半软椅面”。这种随机性有两个关键作用:

- 保证“遗传多样性”:就像生物界里的基因突变,让海洋生物最终能登陆,变异能让算法跳出“局部最优解”(比如只觉得长凳腿好,却没看到中凳腿的潜力);

- 引导向“全局最优解”靠近:只要变异概率控制得好(不能太高,否则方案会乱;也不能没有,否则难突破),就能在稳定进化中找到更优的方案。

循环往复:从“初始方案”到“最优解”的进化之路

其实遗传算法的核心,就是这5个阶段的“循环迭代”:初始化搭好种群→评估打分→选优等生→交叉生后代→变异破局限,然后用新种群重复这一过程,一代比一代好。

比如设计椅子时,第一代可能只有少数方案达标,经过10代、20代迭代后,种群里的方案会越来越贴近“承重高、重量轻、舒适度好”的目标,最终收敛到“全局最优解”——这也是遗传算法能处理复杂问题的关键:它不用“穷举所有方案”,而是靠“进化”高效筛选,尤其适合目标复杂、参数多的场景(比如建筑设计、产品结构优化)。

如果你是设计师、工程师,或者对智能算法感兴趣,不妨从这5个阶段入手——理解了“进化逻辑”,你会发现遗传算法其实没那么神秘,反而像一场可控的“人工自然选择”,让计算机帮我们找到那些“想到或没想到的好方案”。

注:图片来源 https://www.generativedesign.org/02-deeper-dive/02-04_genetic-algorithms