逻辑方阵(Logical Square)解说

逻辑方阵(Logical Square)解说

传统的逻辑方阵是波爱修斯(约公元5-6世纪)在注释和传播亚里士多德(公元前4世纪)《工具论》中逻辑思想的过程中,首次用图表的形式清晰地展示了这四种命题之间的关系。这个图表就是后世所称的“逻辑方阵”或“对当关系方阵”。

传统的逻辑方阵是逻辑学发展史上的一个里程碑,是传统形式逻辑的 “浓缩精华”,其价值体现在 “奠定形式推理的基础” 和 “简化推理判断” 两方面,至今仍是逻辑入门的重要工具。

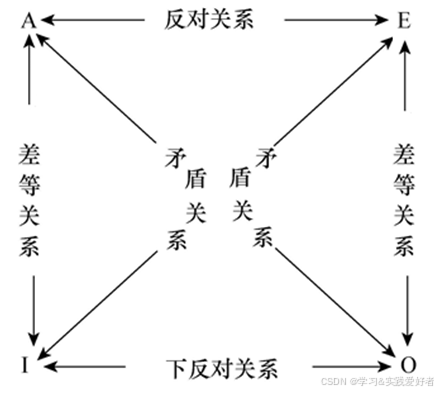

逻辑方阵(又称“对当方阵”、“逻辑正方形”)是传统词项逻辑里的一张“四格真值关系图:

对当口诀:

上不同真——反对关系、下不同假——下反对关系、对角必反——矛盾关系、上真下必真,下假上必假——差等关系。

下面解析之。

逻辑方阵的核心是 4 种结构固定的直言命题,它们都以 “主项(S,指被判断的对象)” 和 “谓项(P,指对象的属性)” 为核心,通过 “量项(全称:所有 / 特称:有的)” 和 “联项(肯定:是 / 否定:不是)” 组合而成,具体分类如下:

| 命题类型 | 简称 | 逻辑形式 | 含义(以 “S = 学生,P = 及格” 为例) | 量(全称 / 特称) | 质(肯定 / 否定) |

| 全称肯定命题 | A | 所有 S 是 P | 所有学生都及格 | 全称 | 肯定 |

| 全称否定命题 | E | 所有 S 不是 P | 所有学生都不及格 | 全称 | 否定 |

| 特称肯定命题 | I | 有的 S 是 P | 有的学生及格 | 特称 | 肯定 |

| 特称否定命题 | O | 有的 S 不是 P | 有的学生不及格 | 特称 | 否定 |

说明:

1.A-E-I-O 是从拉丁动词affirmo(我肯定) / nego(我否定),取AffIrmo / nEgO元音 A-I-E-O之助记符号。

2. 传统逻辑中 “有的” 表示 “至少有一个”(存在即可,不排除 “全部”),与日常语言中 “有的 = 部分” 的含义不同。

在逻辑方阵中,四种命题之间存在四种基本的真假制约关系

1. 矛盾关系(A 与 O、E 与 I:“非此即彼,必一真一假”)

- 核心规则:不能同真,不能同假 —— 只要一个为真,另一个必为假;只要一个为假,另一个必为真(无中间状态)。

- 示例验证:

- A(所有学生及格)与 O(有的学生不及格):若 A 为真(全及格),则 O 必为假(不可能有不及格);若 A 为假(不是全及格),则 O 必为真(一定有不及格)。

- E(所有学生不及格)与 I(有的学生及格):若 E 为真(全不及格),则 I 必为假(不可能有及格);若 E 为假(不是全不及格),则 I 必为真(一定有及格)。

- 本质:两种命题是 “完全对立的矛盾面”,覆盖了所有可能情况且无重叠,因此真假严格互斥。

2. 反对关系(A 与 E:“不能同真,可同假”)

- 核心规则:不能同时为真,但可以同时为假 —— 一个为真,另一个必为假;一个为假,另一个 “真假不定”(可能真,也可能假)。

- 示例验证:

- A(所有学生及格)与 E(所有学生不及格):若 A 为真(全及格),则 E 必为假(不可能全不及格);若 A 为假(不是全及格),E 可能为真(全不及格),也可能为假(部分及格、部分不及格)—— 此时 A 和 E 同时为假。

- 本质:两种命题是 “大范围的对立”(全称肯定 vs 全称否定),但未覆盖所有可能(中间有 “部分及格” 的情况),因此只能排除 “同真”,无法排除 “同假”。

3. 下反对关系(I 与 O:“不能同假,可同真”)

- 核心规则:不能同时为假,但可以同时为真 —— 一个为假,另一个必为真;一个为真,另一个 “真假不定”(可能真,也可能假)。

- 示例验证:

- I(有的学生及格)与 O(有的学生不及格):若 I 为假(没有学生及格 = 全不及格),则 O 必为真(一定有不及格);若 I 为真(有及格的),O 可能为真(部分及格、部分不及格),也可能为假(全及格)—— 此时 I 和 O 同时为真。

- 本质:两种命题是 “小范围的补充”(特称肯定 vs 特称否定),覆盖了所有可能(若 “有的及格” 为假,必是 “全不及格”,则 “有的不及格” 为真),但存在重叠(部分及格、部分不及格时两者同真),因此只能排除 “同假”,无法排除 “同真”。

4. 差等关系(A 与 I、E 与 O:“全称与特称的从属,真假有传递性”)

- 核心规则:全称命题的真假 “能传递” 给特称命题,特称命题的真假 “不能反向传递” 给全称命题,可总结为两句话:

① 全称真→特称真;特称假→全称假(“上真下必真,下假上必假”);

② 全称假→特称真假不定;特称真→全称真假不定(“上假下不定,下真上不定”)。

- 示例验证(A 与 I):

- 若 A(所有学生及格)为真→I(有的学生及格)必为真(“全及格” 必然包含 “部分及格”);

- 若 I(有的学生及格)为假→A(所有学生及格)必为假(“没有及格的” 不可能是 “全及格”);

- 若 A(所有学生及格)为假→I(有的学生及格)真假不定(A 假可能是 “部分及格”,此时 I 真;也可能是 “全不及格”,此时 I 假);

- 若 I(有的学生及格)为真→A(所有学生及格)真假不定(I 真可能是 “全及格”,此时 A 真;也可能是 “部分及格”,此时 A 假)。

- 示例验证(E 与 O):同理,E(所有学生不及格)为真→O(有的学生不及格)必为真;O 为假→E 必为假;E 假→O 不定;O 真→E 不定。

本质:特称命题是 “全称命题的子集”—— 全称命题成立,子集必然成立;子集不成立,全称必然不成立;但子集成立,全称不一定成立(子集可能只是部分);全称不成立,子集也不一定不成立(可能只是另一部分不成立),例如 A(所有学生及格)为假(全称不成立),可能是“部分学生及格、部分不及格”(此时 I(有的学生及格)为真,子集成立),也可能是“所有学生不及格”(此时 I 为假,子集不成立)。

总结对比表格:

| 关系类型 | 适用命题对 | 能否同真 | 能否同假 | 核心推断规则 |

| 反对关系 | A-E | 不能 | 能 | 一方真→另一方假,一方假→另一方不定 |

| 下反对关系 | I-O | 能 | 不能 | 一方假→另一方真,一方真→另一方不定 |

| 矛盾关系 | A-O、E-I | 不能 | 不能 | 必有一真一假,一方真→另一方假,一方假→另一方真 |

| 差等关系 | A-I、E-O | 能(全称真时) | 能(全称假时) | 全称真→特称真,特称假→全称假,其余情况不定 |

说明:"不定"的含义:即无法确定,可能真也可能假。

提示:也需清晰认识到“传统逻辑方阵”仅适用于存在主项的直言命题 的局限,避免在复合命题、非经典命题场景中误用。

现代逻辑学借鉴了传统逻辑方阵的思想,将其核心关系模型应用到了更广阔的领域。例如,我们可以构建适用于复合命题(如联言命题、选言命题、假言命题)以及模态命题(如必然、可能)的新型逻辑方阵。这些现代方阵与传统方阵在结构上神似,但所处理的命题类型和具体关系规则已大为扩展和不同。