人工智能简史(1)

1956 年达特茅斯会议后,人工智能作为一门新科学正式登上历史舞台。然而,与许多新生事物相似,人工智能的发展之路并不平坦,饱经艰辛与曲折。整体上看,人工智能发展经历了三起两落,其中前两次崛起分别源于“基于通用知识”的人工智能方法和“基于经验知识”的人工智能方法,第三次崛起源于“机器学习方法”。本节将回顾人工智能的发展历程,并讨论这一发展的内在驱动力,汲取其中的历史经验与教训。

黄金十年(1956-1974)

达特茅斯会议之后的十余年被称为人工智能的“黄金十年”,是该领域发展的第一次高潮。在这一期间,研究者在定理证明、对话机器人、神经网络等方面取得了一系列振奋人心的突破,极大激发了研究者的热情,也催生了盲目乐观心态,为其后的低潮埋下了伏笔。

在这十多年里,大量资金投入到人工智能的研究。许多著名高校相继成立了人工智能研究机构,例如:马文·闵斯基所在的麻省理工学院,艾伦·纽瓦尔和赫伯特·西蒙所在的卡内基梅隆大学,约翰·麦卡锡所在的斯坦福大学,唐纳德·米奇所在的英国爱丁堡大学。这一时期,最具代表性的成就是定理证明、对话机器人和神经网络。

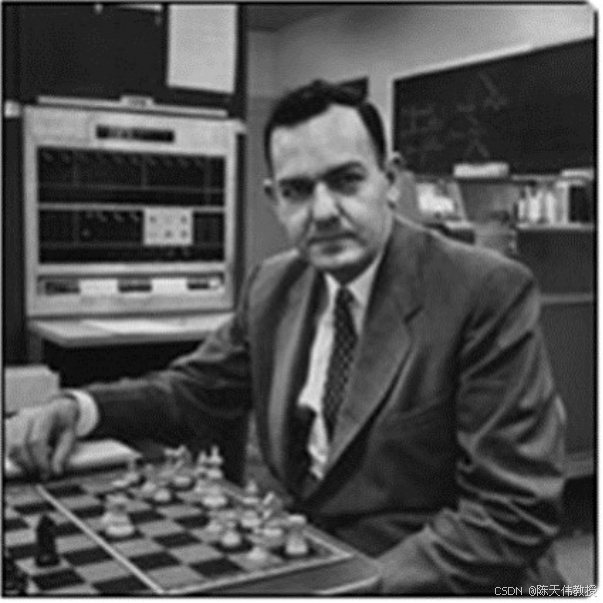

早期对人工智能的乐观预期。赫伯特·西蒙

定理证明

达特茅斯会议后,定理证明取得进一步进展。继赫伯特·西蒙和艾伦·纽厄尔开发的“逻辑理论家”定理证明程序之后,1959 年,王浩使用IBM 704 计算机在短短九分钟内证明了罗素与怀特黑德合著的《数学原理》中的所有命题逻辑的定理。1965 年,约翰·罗宾逊提出了“归结法”,通过证明逆命题的不相容性完成定理证明

(类似于我们熟知的“反证法”)。定理证明成为早期人工智能研究的一个重要成果。