多层超表面革新 | 简化传统光学系统

原文信息

原文标题:“Roadmap for Optical Metasurfaces”

通讯作者:Arseniy I. Kuznetsov,Mark L. Brongersma

1.简介

在现代光学领域的发展进程中,光学超表面正处于快速发展的 “黄金时代”。这类材料具备对光线振幅、相位及偏振态的精准调控能力,同时兼具轻薄紧凑的结构优势。随着研究的持续深化,光学超表面已逐步与计算成像、虚拟现实、汽车电子、生物传感、拓扑光学等多个前沿领域深度融合,成功构建出一系列小型化、多功能集成的光学组件。下文将结合通讯作者 Arseniy I. Kuznetsov 的研究视角,系统梳理光学超表面 “黄金时代” 的发展脉络与核心方向。

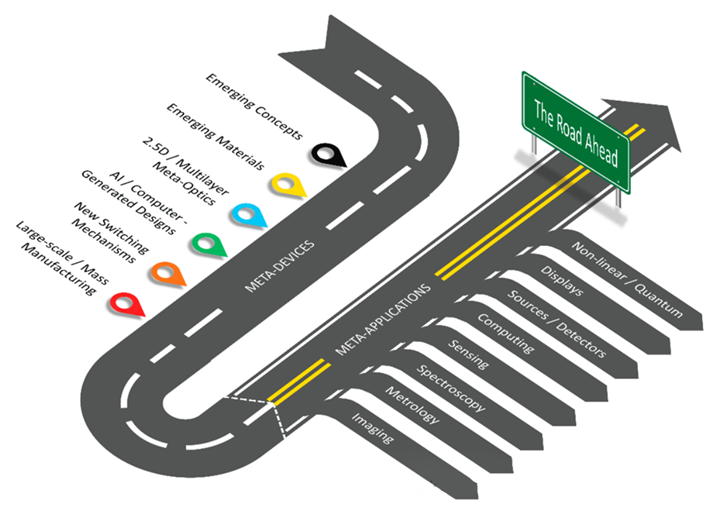

超表面的发展路线(来自原文)

2.超透镜:超表面的核心应用载体与挑战

作为超表面的重要应用形式,超透镜凭借紧凑的尺寸与高效的光线调控能力,成为区别于传统光学元件的关键技术突破口。当前,科研人员围绕超透镜开发了多元化应用场景,涵盖光线聚焦、光学成像、生物传感、偏振检测及非线性效应产生等领域。在技术实现路径上,可通过超表面单元的选型与阵列排布调控入射平面波前,进而达成光线会聚效果;也可基于几何相位原理调整单元旋转角度,实现对左旋与右旋圆偏振光的差异化调控;还能通过改变单元结构的尺寸参数调节相位,或采用多单元协同工作的模式满足复杂需求。即便面对复杂的超表面结构设计,现有电子束光刻、精密刻蚀、纳米压印等制备技术也能确保理论方案的实际落地。

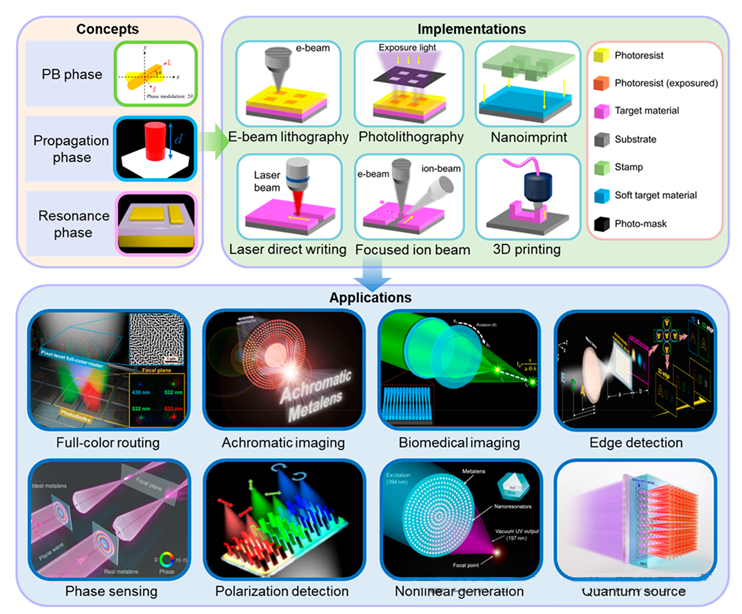

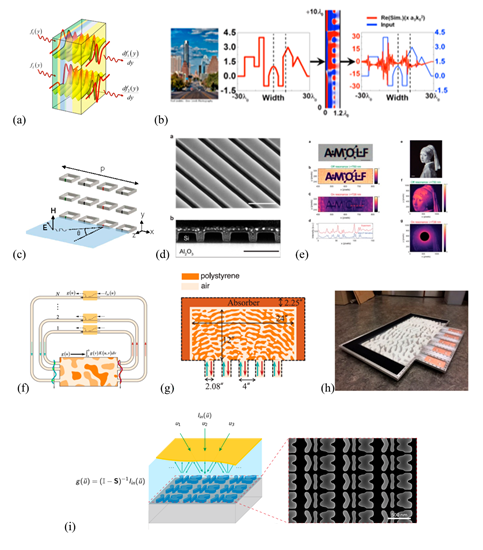

超表面的概念、实现与应用(来自原文)

回顾超透镜的研究进展,多项突破性成果已相继涌现:部分研究团队设计出数值孔径(NA)高达 0.99 的超透镜,部分实现了 100° 宽视场下的超透镜成像功能,还有团队开发出具备消色差特性的超透镜、可完成边缘检测的超透镜阵列,以及用于偏振检测与成像的专用器件,同时在增强及操纵非线性与量子效应的超表面研发方面也取得显著进展。然而,超透镜领域仍面临诸多挑战,例如高数值孔径超透镜的聚焦效率偏低、消色差超透镜的成像质量有待提升、各项设计指标间存在相互制约关系等,现有设计方法也需进一步优化。对此,文献作者提出,未来超透镜设计将逐步向人工智能与神经网络技术融合的方向发展,而针对色散问题,更优的解决方案是实现对色散效应的合理利用。

3.超表面的 “复用” 能力与调控挑战

光学超表面不仅能实现对光单一属性的调控,更具备同时调控光多个参量的 “复用” 能力。典型应用案例包括:当红光入射超表面时,在远场可投射出中国国旗的图案;而当黄光入射时,远场则呈现一弯明月的成像效果。此外,超表面还可模拟棱镜的功能,使不同偏振态的光线沿不同传播路径分离。

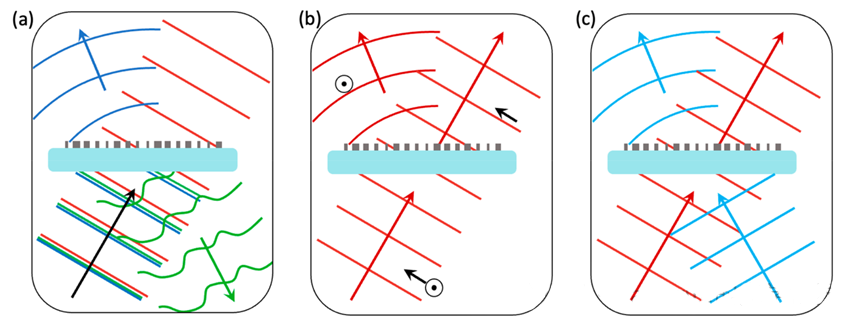

超表面实现多参数调控(来自原文)

未来超表面发展面临的核心挑战之一,是如何进一步提升可调控自由度的数量,以实现更复杂的光调制功能。文献作者指出,需重点开展材料单位体积变化对光学参数影响的量化研究,而如何在不同波长条件下实现对同一光学参数的稳定调控,仍是当前研究的难点问题。尽管存在诸多技术障碍,但多元波前整形技术的发展,仍将为光学、电子、生物等多个领域的进步提供重要支撑。

4.超表面对传统光学系统的革新与设计难题

传统光学系统通常由多个分立组件构成,例如消色差透镜组需通过多个折射组件的组合实现色差校正,这类系统不仅体积庞大,还需对各组件进行单独安装与精准对准,增加了系统设计与制备的复杂度。而通过特定设计的多层超表面,可有效替代传统光学系统的复杂结构:例如将多个特殊设计的超表面集成,能够实现微分计算、边缘提取等功能;采用结构连续化的三维超表面,则可完成光谱与偏振的分类处理。

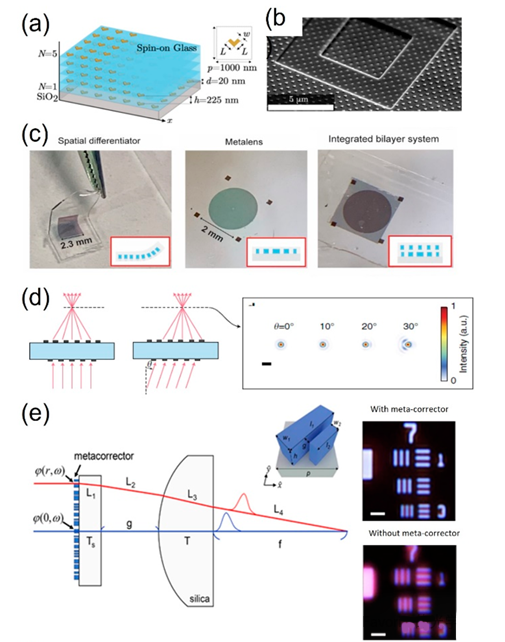

多层超表面(来自原文)

值得注意的是,超表面的复杂结构往往需要通过逆向设计与优化算法获取,而其紧密的层间间隔与单元间耦合效应,要求建立高精度的全波仿真模型。当前仿真工具的效率仍难以满足复杂超表面设计的需求,开发更高效的仿真技术,成为未来超表面研究的重要方向之一。

5.超表面在纳米尺度光计算领域的应用与局限

由于光信号具有高速传播的特性,在纳米尺度构建基于光信号的快速、低功耗计算系统,一直是科研人员的重要研究目标,而光学超表面恰好为这一目标的实现提供了理想平台。光信号处理作为成熟领域,传统技术通常依赖透镜实现光的傅里叶变换,而超表面的引入可大幅缩小系统体积。基于此,已有研究团队利用超表面开展光计算相关研究,例如实现对输入光信号的微分、积分、卷积等运算。

超表面用于计算与信号处理(来自原文)

然而,当前基于超表面的模拟光学计算与信息处理技术仍存在明显局限,主要包括制造过程中产生的缺陷影响、系统运行中的噪声积累,以及可实现的运算类型较为有限等问题,这些均需在后续研究中进一步解决。

OAS 光学软件的超表面设计功能非常便捷,该功能将构建更为高效、精准的超表面设计流程,进一步推动光学领域的发展。OAS 光学软件已在超表面设计中展现卓越效能,为科研人员和工程师提供技术保障。