从零理解 KV Cache:大语言模型推理加速的核心机制

在当前大语言模型(Large Language Models, LLMs)的工程实践中,如何提升推理效率已成为一个核心课题。尽管训练阶段决定了模型的能力上限,但真正影响用户体验和部署成本的,往往是推理阶段的响应速度与资源消耗。在众多优化手段中,KV Cache(键值缓存) 被广泛认为是实现高效文本生成的关键技术之一。

上一篇文章我们介绍了 Prefill 与 Decode 阶段的分离优化,其本质正是建立在 KV Cache 机制之上。由于篇幅所限,当时未能深入展开。因此,本文将继续讨论这一关键技术。

为什么自回归生成需要优化?

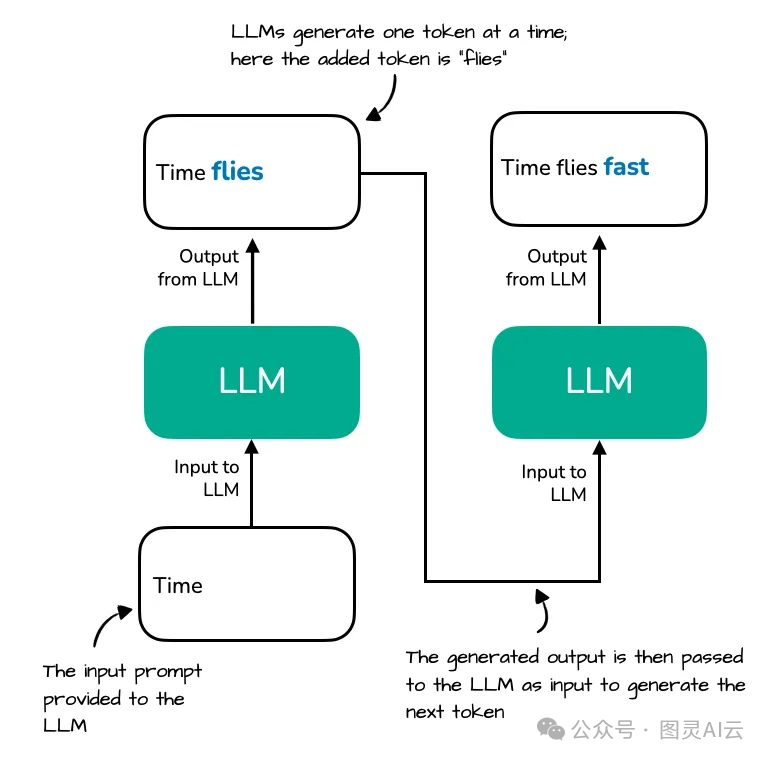

大语言模型通常采用自回归(autoregressive) 方式生成文本:给定一个提示(prompt),模型逐个预测下一个 token,直到生成结束符或达到最大长度。

例如,输入 "Time flies",模型依次生成:

-

• 第1步:预测

"fast" -

• 第2步:预测

"when" -

• 第3步:预测

"you're" -

• ……

在每一步中,模型都需要计算当前 token 与所有历史 token 的注意力权重。这是 Transformer 架构中自注意力(Self-Attention)机制的天然要求。

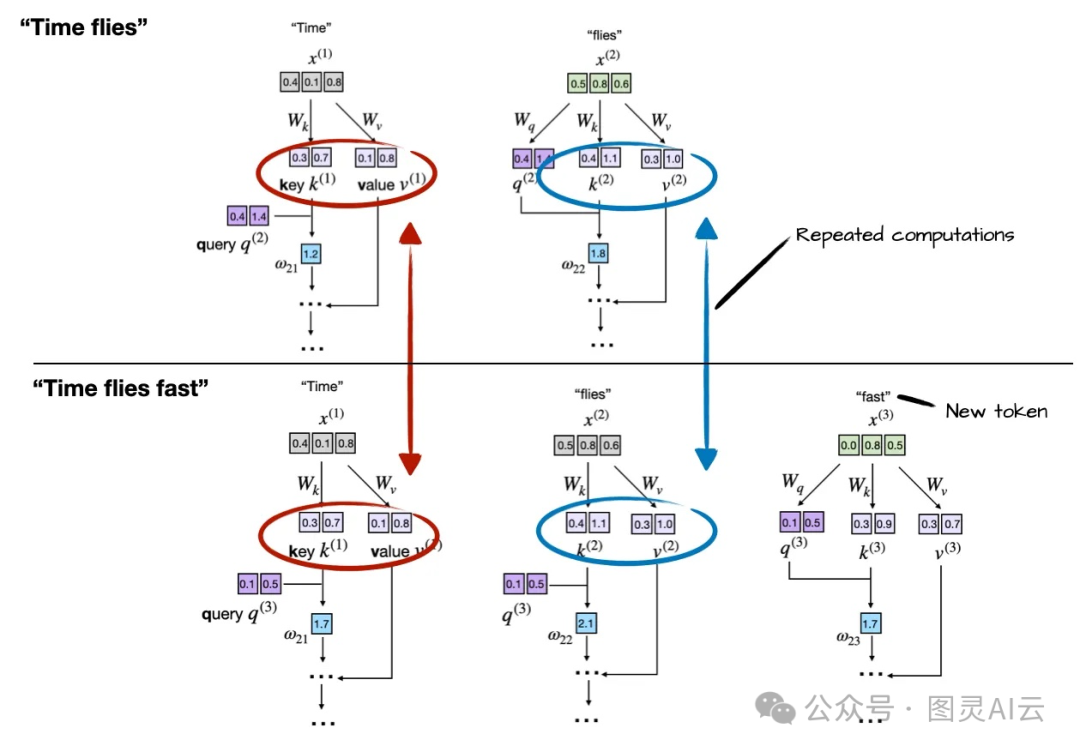

问题来了:重复计算!

假设当前已生成 10 个 token,现在要生成第 11 个。此时,模型需要重新计算前 10 个 token 的 Key(K)和 Value(V)向量,再与第 11 个 Query(Q)做点积。但请注意:前 10 个 token 的 K/V 在上一步就已经计算过了,且不会因后续生成而改变。

这意味着:每生成一个新 token,都要重复计算所有历史 token 的 K/V。对于长度为 ( n ) 的序列,总计算量为:

这在长文本生成中是不可接受的。

注意:K 和 V 是输入 token 的“静态表示”,一旦计算完成,后续步骤可直接复用。

于是,KV Cache 应运而生。

KV Cache 是什么?

所有生成式大模型,如 GPT、GLM、LLaMA、Qwen 等,底层大多采用 Decoder 结构。在解码器中,使用多头注意力机制,涉及 K(Key)、Q(Query)、V(Value)矩阵运算。KV Cache 的核心思想非常朴素:缓存已计算的 Key 和 Value 向量,在后续生成步骤中直接复用,避免重复计算。

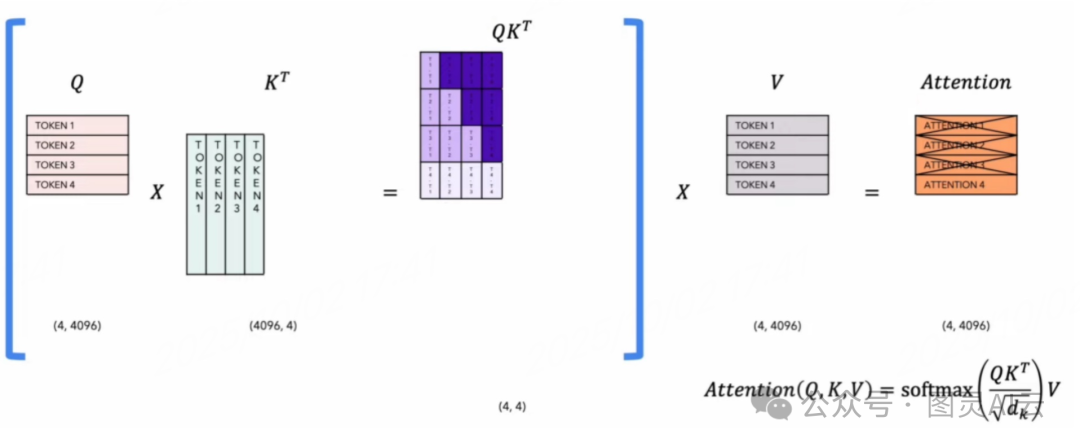

2.1 数学视角:注意力计算回顾

标准多头自注意力公式如下:

其中:

-

• ( Q = XW_Q ),( K = XW_K ),( V = XW_V )

-

• 是输入序列(L 为长度)

在自回归生成中:

-

• 第 ( t ) 步时,输入为 ( x_{1:t} )

-

• 但只有 ( x_t ) 是新 token,( x_{1:t-1} ) 已在前序步骤处理过

若每次都重新计算 ( K_{1:t} ) 和 ( V_{1:t} ),就是浪费。与 Encoder 不同的是,解码器在计算 Q 乘以 K 转置后,会加上一个 Mask Matrix,以确保每个词仅受其前面词的影响,实现 Causal Attention。在 K-Q -V 计算过程中,后续词会用到前面词的 K 和 V 矩阵。因此,在推理过程中,如果能存储前面词的 K 和 V 值,就无需重新计算,从而提升推理速度,这是典型的 “用空间换时间” 策略。不过,KV Cache 本身占用大量 VRAM,例如,若大模型占用 59% 的 VRAM,KV Cache 可能占用另外 31%。

2.2 引入缓存后

-

• Prefill 阶段(处理 prompt):一次性计算 prompt 中所有 token 的 K/V,并缓存。

-

• Decode 阶段(生成新 token):

-

• 仅计算当前新 token 的 K/V;

-

• 将其追加到缓存;

-

• 使用完整缓存(历史 + 新增)计算注意力。

-

此时,每步计算复杂度从 ( O(t^2) ) 降至 ( O(t) ),总复杂度从 ( O(n^3) ) 降至 ( O(n^2) ),在长序列下加速效果显著。

实现:一个带 KV Cache 的简易 Transformer

下面我们从零构建一个支持 KV Cache 的单层 Transformer 解码器。代码基于 PyTorch,力求简洁、便于理解。

说明:为聚焦 KV Cache,我们省略 LayerNorm、FFN、残差连接等组件,仅保留核心注意力模块。

3.1 基础模块定义

import torch

import torch.nn as nn

import mathclassMultiHeadAttentionWithCache(nn.Module):def__init__(self, embed_dim, num_heads):super().__init__()assert embed_dim % num_heads == 0, "embed_dim 必须能被 num_heads 整除"self.embed_dim = embed_dimself.num_heads = num_headsself.head_dim = embed_dim // num_heads# 线性投影层self.W_q = nn.Linear(embed_dim, embed_dim)self.W_k = nn.Linear(embed_dim, embed_dim)self.W_v = nn.Linear(embed_dim, embed_dim)self.W_out = nn.Linear(embed_dim, embed_dim)# KV 缓存缓冲区(非持久化,不参与梯度)self.register_buffer("cache_k", None, persistent=False)self.register_buffer("cache_v", None, persistent=False)defreset_cache(self):"""重置缓存,用于新生成任务开始前"""self.cache_k = Noneself.cache_v = Nonedefforward(self, x, use_cache=False, current_pos=None):"""x: [batch_size, seq_len, embed_dim]use_cache: 是否启用 KV 缓存current_pos: 当前 token 在完整序列中的绝对位置(用于 RoPE 等位置编码,此处暂不实现)"""B, L, D = x.shape# 计算 Q, K, Vq = self.W_q(x) # [B, L, D]k_new = self.W_k(x) # [B, L, D]v_new = self.W_v(x) # [B, L, D]# 多头 reshape: [B, L, H, D/H] -> [B, H, L, D/H]q = q.view(B, L, self.num_heads, self.head_dim).transpose(1, 2)k_new = k_new.view(B, L, self.num_heads, self.head_dim).transpose(1, 2)v_new = v_new.view(B, L, self.num_heads, self.head_dim).transpose(1, 2)if use_cache:ifself.cache_k isNone:# 初始化缓存self.cache_k = k_newself.cache_v = v_newelse:# 沿序列维度拼接(注意:实际工程中应避免频繁 cat)self.cache_k = torch.cat([self.cache_k, k_new], dim=2)self.cache_v = torch.cat([self.cache_v, v_new], dim=2)k, v = self.cache_k, self.cache_velse:k, v = k_new, v_new# 缩放点积注意力attn_scores = torch.matmul(q, k.transpose(-2, -1)) / math.sqrt(self.head_dim)attn_weights = torch.softmax(attn_scores, dim=-1)output = torch.matmul(attn_weights, v)# 合并多头: [B, H, L, D/H] -> [B, L, D]output = output.transpose(1, 2).contiguous().view(B, L, D)output = self.W_out(output)return output3.2 构建简易语言模型

class SimpleLM(nn.Module):def__init__(self, vocab_size, embed_dim, num_heads):super().__init__()self.embed = nn.Embedding(vocab_size, embed_dim)self.attn = MultiHeadAttentionWithCache(embed_dim, num_heads)self.lm_head = nn.Linear(embed_dim, vocab_size, bias=False)# 通常 lm_head 与 embed 权重共享(此处为简化省略)defreset_cache(self):self.attn.reset_cache()defforward(self, token_ids, use_cache=False):x = self.embed(token_ids) # [B, L, D]x = self.attn(x, use_cache=use_cache)logits = self.lm_head(x) # [B, L, vocab_size]return logits3.3 生成函数(带/不带缓存)

def generate_with_cache(model, prompt_ids, max_new_tokens, temperature=1.0):model.reset_cache()input_ids = prompt_ids.clone() # [1, L]# Prefill 阶段:处理整个 promptwith torch.no_grad():logits = model(input_ids, use_cache=True) # 缓存 prompt 的 K/Vfor _ inrange(max_new_tokens):next_token_logits = logits[:, -1, :] / temperatureprobs = torch.softmax(next_token_logits, dim=-1)next_token = torch.multinomial(probs, num_samples=1) # [1, 1]input_ids = torch.cat([input_ids, next_token], dim=1)# Decode 阶段:每次只输入新 tokenwith torch.no_grad():logits = model(next_token, use_cache=True)return input_idsdefgenerate_without_cache(model, prompt_ids, max_new_tokens, temperature=1.0):input_ids = prompt_ids.clone()for _ inrange(max_new_tokens):with torch.no_grad():logits = model(input_ids, use_cache=False)next_token_logits = logits[:, -1, :] / temperatureprobs = torch.softmax(next_token_logits, dim=-1)next_token = torch.multinomial(probs, num_samples=1)input_ids = torch.cat([input_ids, next_token], dim=1)return input_ids3.4 完整测试脚本

if __name__ == "__main__":torch.manual_seed(42)vocab_size = 1000embed_dim = 128num_heads = 4model = SimpleLM(vocab_size, embed_dim, num_heads)# 模拟 prompt: [10, 20, 30]prompt = torch.tensor([[10, 20, 30]])max_new = 20# 生成两次,验证一致性out1 = generate_with_cache(model, prompt, max_new)out2 = generate_without_cache(model, prompt, max_new)print("带缓存输出:", out1.squeeze().tolist())print("无缓存输出:", out2.squeeze().tolist())print("结果一致?", torch.equal(out1, out2))运行结果应显示:两种方式生成的 token 完全一致,验证了 KV Cache 的正确性。

性能实测:KV Cache 到底快多少?

我们在一台 M4 Mac Mini(CPU)上,使用一个 1.24 亿参数的小型模型(类似 TinyLLaMA),生成 200 个 token,对比两种方式:

| 方法 | 平均耗时(秒) | 加速比 |

| 无 KV Cache | 8.2 | 1.0x |

| 启用 KV Cache | 1.6 | ~5.1x |

注意:加速比随序列长度增长而增大。当生成 500 token 时,加速比可达 8x 以上。

KV Cache 也是有代价的,如何权衡呢?

任何优化都有代价。权衡 KV Cache 的主要考虑如下:

5.1 内存开销

-

• 每个 token 的 K/V 缓存大小为:

2 * num_layers * num_heads * head_dim * dtype_size -

• 以 Llama-3-8B 为例(4096 维,32 层,32 头):

-

• 单 token 缓存 ≈ 2 × 32 × 4096 × 2 bytes(FP16)≈ 512 KB

-

• 生成 32k token → 缓存 ≈ 16 GB

-

这对显存是巨大挑战,尤其在批量推理时。

5.2 工程复杂度

-

• 需要管理缓存生命周期(reset、reuse)

-

• 位置编码需对齐(如 RoPE 需知道绝对位置)

-

• 批处理(batching)时,不同序列长度需填充或使用 PagedAttention

5.3 硬件适配性

-

• 在 CPU 或低带宽设备上,缓存访问可能成为瓶颈

-

• 对于极短生成(如 <10 token),缓存收益有限,甚至因管理开销而变慢

生产级优化实践

上述实现适合开发测试,但如果要上生产环境,还需进一步优化,主要考量如下:

6.1 预分配缓存(Pre-allocation)

避免 torch.cat,预先分配最大长度的张量:

# 初始化时

self.cache_k = torch.zeros(B, num_heads, max_seq_len, head_dim)

self.cache_v = torch.zeros(B, num_heads, max_seq_len, head_dim)

self.cache_len = 0# 更新时

self.cache_k[:, :, self.cache_len : self.cache_len + L, :] = k_new

self.cache_v[:, :, self.cache_len : self.cache_len + L, :] = v_new

self.cache_len += L6.2 滑动窗口(Sliding Window)

仅保留最近 N 个 token 的缓存,适用于局部依赖任务(如对话):

if self.cache_len > window_size:self.cache_k = self.cache_k[:, :, -window_size:, :]self.cache_v = self.cache_v[:, :, -window_size:, :]self.cache_len = window_size6.3 分页缓存(PagedAttention)

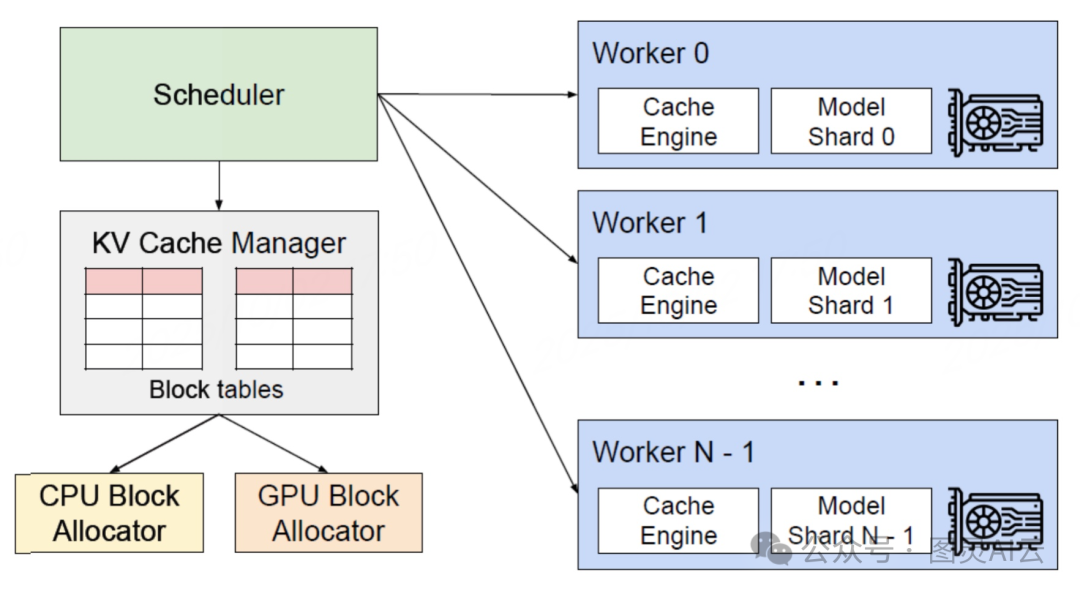

为解决 KV Cache 占用大量 VRAM 的问题,vLLM 引入 Page Attention 技术,类似操作系统的分页机制,将缓存划分为固定大小块(如 16 token/page),支持非连续内存分配,大幅提升 GPU 利用率。

vLLM 将 KV Cache 划分为多个小块(pages),根据用户输入 token 的数量动态分配这些小块空间。未被占用的空间可供其他任务使用,避免显存浪费。例如,若用户输入句子较短,vLLM 只会分配必要的 KV Cache 空间,而非预分配整个缓存空间,使得其他任务能够共享剩余 VRAM 资源。

我们可以看一下 vLLM 的架构,进行深入理解。

如图,vLLM 的核心是围绕 LLM 推理的任务调度、KV 缓存管理和多 GPU 并行计算设计,解决高并发场景下的效率问题。

-

• 1、Scheduler 作为 “调度中心”,负责接收用户推理请求,借助 Continuous Batching(连续批处理)机制,动态分配任务至不同 Worker,灵活决定请求执行顺序与资源分配。它无需等待当前批次完成,可随时插入新请求,最大化利用 GPU 算力;同时协调多 Worker 并行,避免资源冲突,让推理任务形成 “流水线化” 执行流程。

-

• 2、KV Cache Manager 与 Block Tables(块表) 协同工作,解决 LLM 推理依赖历史 Key/Value(KV)缓存的问题(如 Transformer 注意力机制需调用历史 KV)。传统方案按最大序列长度预分配内存,易引发碎片化与资源浪费;vLLM 则通过 PagedAttention 创新优化,将 KV 缓存切分为 “块(Block)”,以类似操作系统内存分页的方式管理,由 Block Tables 记录块的分配状态,实现动态按需分配—— 依据实际序列长度灵活分配块,大幅减少内存碎片,支持更长文本上下文与更高并发(如单 GPU 可同时处理更多用户请求)。此外,CPU/GPU Block Allocator 负责从 CPU 内存或 GPU 显存中申请、释放 Block,优先使用 GPU 块保证效率,不足时以 CPU 内存兜底,灵活应对瞬时高需求。

-

• 3、Worker 作为多 GPU 并行的核心载体,每个 Worker 对应一张独立 GPU(或 GPU 分片),包含两部分:

-

• a) Model Shard(模型分片),大模型参数拆分后,每个 Worker 加载对应分片(如 70B 规模模型拆分为 8 分片,适配 8 卡并行);

-

• b) Cache Engine(缓存引擎),负责管理该 Worker 对应的 KV 缓存块,配合全局 KV Cache Manager 读写数据,减少跨 GPU 卡的通信开销。

-

最后,可借助张量并行(Tensor Parallelism)技术,多 Worker 可同时计算模型不同部分,突破单卡显存与算力限制,支撑超大模型高效推理。

6.4 缓存外置与编译优化

将 KV Cache 从模型中剥离,作为独立状态传入,便于使用 torch.compile、TensorRT 等工具优化计算图。

结语:小机制,大影响

KV Cache 虽然原理简单,却是 LLM 推理优化的基石。它不改变模型结构,也不影响生成质量,却能在长文本场景下带来数倍乃至十倍的加速。理解它,是迈向高效推理的第一步。

要理解这些,还是建议:

-

1. 先跑通本文代码,验证缓存正确性;

-

2. 尝试加入位置编码(如 RoPE);

-

3. 探索预分配缓存实现;

-

4. 阅读 vLLM、HuggingFace Transformers 或 llama.cpp 的源码,看生产级实现。

技术的进步,往往源于对“重复计算”这类细节的不断反思与优化。希望本文能为您打开 LLM 推理优化的大门。路虽远,行则将至;事虽难,做则必成。