医院 AI + 冷热源集群控制系统:医疗场景下的能效与安全双保障方案

医院冷热源系统是保障 “生命环境” 的核心基础设施 —— 手术室需恒定冷量维持 22±1℃洁净环境、ICU 需 24 小时不间断热源保障患者体温、检验科需低湿冷源保护试剂安全,其运行稳定性直接关联医疗安全。传统冷热源系统依赖人工经验调控,面临 “负荷预判不准导致供能失衡、设备协同低效造成能耗浪费、故障响应滞后引发医疗风险” 三大痛点。通过 AI 技术与冷热源集群控制的深度融合,可构建 “精准预测 - 协同优化 - 智能运维” 的全链路智能体系,在严守医疗安全底线的前提下,实现冷热源系统的高效化、低碳化运行。

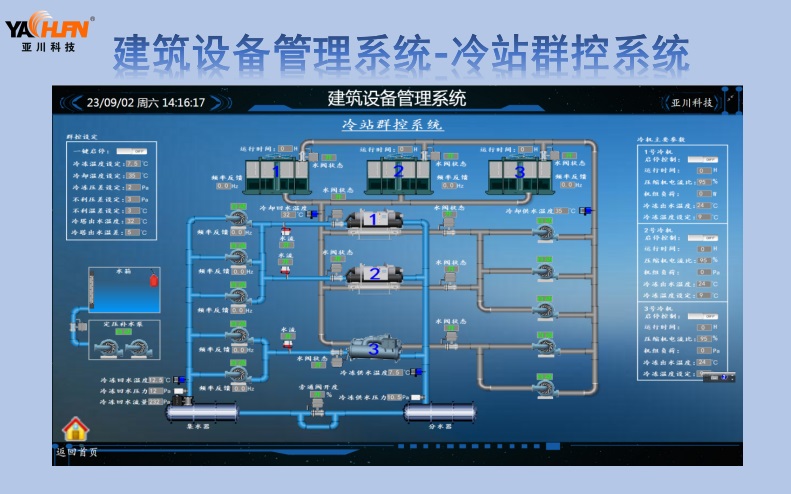

亚川科技20年专注于IBMS系统集成3D可视化数字孪生管理平台、建筑设备一体化监控系统、建筑设备管理系统、楼宇自控DDC系统、冷热源群控系统、空气质量监控系统、智能照明系统、能源能耗管理系统、FMCS厂务信息管理系统,DCIM数据中心基础设施管理系统、空气流向管理系统、消防防排烟一体化监控系统解决方案!

一、医院冷热源系统的医疗级特性与核心需求

医院冷热源系统区别于普通建筑的核心在于 “医疗刚性约束”,其需求聚焦三大维度,决定了 AI 赋能需以 “安全优先、精度适配” 为前提:

- 供能连续性要求极高:手术、重症监护等场景需冷热源 24 小时不间断供应,任何中断(如冷机故障)可能导致手术中断、药品变质,需 AI 系统具备 “故障预判 + 应急冗余” 能力;

- 负荷波动剧烈且无规律:手术室手术启停(单台手术冷负荷增加 15kW)、MRI 设备散热(瞬时冷负荷波动 30%)、门诊人流骤增,需 AI 精准预测动态负荷,避免 “供能不足或过度浪费”;

- 区域需求差异化显著:手术室需 22±1℃恒温(冷源为主)、产科病房需 24±2℃舒适环境(热源辅助)、检验科需 18±2℃低湿环境(专用冷源),需 AI 实现 “分区精准控能”,而非 “一刀切” 供能。

二、AI + 冷热源集群控制系统的核心架构:“感知 - 算法 - 执行 - 平台” 四层协同

系统以 “医疗安全” 为核心,构建 “硬件感知层采集数据、AI 算法层决策优化、执行层精准控能、平台层可视化管控” 的四层架构,实现冷热源集群的全链路智能管控:

(一)感知层:医疗级数据采集网络

感知层是 AI 赋能的基础,通过高精度设备部署,实现 “末端需求 - 输配管网 - 核心机组” 的全维度数据采集,为 AI 算法提供 “准数据” 支撑:

- 末端需求感知:在手术室、ICU 等核心区域部署高精度温湿度传感器(精度 ±0.3℃/±2% RH)、CO₂浓度传感器(量程 0-2000ppm),实时采集环境参数;在 MRI、CT 机房安装热量传感器,监测设备散热负荷;

- 输配管网感知:冷热水管道安装电磁流量计(计量精度 ±1%)、压力变送器(误差 ±0.5% FS)、温度传感器,实时监测管网流量、压差、供回水温差,识别管道堵塞、泄漏等问题;

- 核心机组感知:冷水机组、锅炉、热泵等设备加装电流传感器、振动传感器、排气温度传感器,采集机组运行参数(如冷机 COP 值、锅炉热效率、热泵蒸发温度),覆盖 3000 + 测点,数据采集率≥99.5%。

(二)AI 算法层:医疗定制化智能决策引擎

AI 算法是系统的 “智慧大脑”,针对医院场景特性定制四大核心模型,实现从 “被动响应” 到 “主动决策” 的跨越:

- 多维度负荷预测模型:

- 融合历史运行数据(近 3 年冷热源负荷、温湿度)与医疗业务数据(HIS 系统手术排班、门诊预约、设备使用计划),构建 “短期 + 远期” 双维度预测体系;

- 短期预测(1-3 小时)采用 LSTM 时序算法,基于实时数据(如手术进行中冷负荷变化)实现分钟级精准预测(准确率 R²≥0.95);远期预测(24 小时)结合天气预报、科室用能规律,提前规划机组启停计划(如 “次日上午 3 台手术,需提前 2 小时启动 1 台变频冷机”)。

- 集群设备协同优化模型:

- 基于强化学习算法,动态优化冷热源机组组合与运行参数,实现 “最低能耗 + 最高可靠性” 双目标;

- 例如:当冷负荷为 60% 时,AI 决策启动 2 台变频冷机(而非 1 台定频冷机),搭配 4 台水泵变频运行(频率从 50Hz 降至 40Hz),系统综合 COP 值从 3.5 提升至 5.0,单小时节电 25kW;冬季优先启用空气源热泵(COP=3.8),仅在室外温度<-5℃时联动燃气锅炉辅助供热,降低燃气消耗。

- 故障预警与诊断模型:

- 融合机组振动、电流、温度等多源数据,通过 XGBoost 分类算法训练故障识别模型,提前 72 小时预判潜在故障(如 “冷水机组冷凝器温度每周上升 0.5℃→预判脏堵风险”“水泵振动值超 3mm/s→预判轴承磨损”),识别率≥98%;

- 故障发生时,AI 自动匹配应急预案(如主冷机故障时,10 秒内启动备用冷机,同时调节末端阀门限制非核心区域负荷,确保手术室供冷不受影响),故障处置时间从传统 2 小时缩短至 30 分钟。

- 分区精准控能模型:

- 按 “核心医疗区(手术室、ICU)、普通医疗区(病房、门诊)、辅助区(行政、仓库)” 划分控能分区,AI 根据各区域需求动态分配冷热源;

- 例如:手术期间,AI 提升手术室冷量供应(从 10kW 增至 15kW),同时降低相邻诊室冷量(从 8kW 降至 6kW);夜间病房无人时段,AI 将病房热源供应从 20kW 降至 12kW,仅维持基础温度,实现 “按需供能”。

(三)执行层:冷热源集群精准控制

执行层是 AI 指令的 “落地终端”,通过集群控制器与末端执行设备联动,实现冷热源系统的精细化调节:

- 集群控制器:部署工业级冷热源集群控制器(支持 Modbus、BACnet 协议),接收 AI 算法层下发的控制指令(如 “启动 2# 变频冷机,设定冷冻水供水温度 7℃”),同步反馈设备执行状态;

- 末端执行设备:冷热水阀采用电动比例调节阀(调节精度 ±2%),根据 AI 指令精准控制开度(如手术室冷水管阀从 50% 开至 70%);水泵、风机配备永磁同步变频器,实现无级调速(如冷水泵频率从 50Hz 降至 42Hz,匹配冷负荷变化);

- 应急冗余机制:核心机组(如手术室专用冷机)采用 “一用一备” 配置,AI 实时监测备用机组状态,主机组故障时自动切换,确保供能中断时间≤0.5 秒,满足医疗级连续性要求。

(四)平台层:可视化管控与运维

平台层实现冷热源系统的 “全局监控、数据追溯、运维管理”,为医院运维人员提供直观、高效的管理工具:

- 三维可视化监控:基于医院 BIM 模型构建冷热源系统 1:1 虚拟场景,实时展示机组运行状态(如 “1# 冷机运行中,COP=4.8”)、管网流量分布(红色代表高负荷管道)、末端环境参数(手术室温度 22.3℃),异常数据自动高亮(如冷机排气温度超 80℃时标红);

- 数据报表与分析:自动生成《冷热源能耗日报 / 月报》(如 “今日冷源总能耗 8000kWh,手术室占比 40%”)、《设备运行报表》(如 “2# 水泵累计运行 5000 小时,健康度 92 分”),支持按科室、时段钻取分析,定位能耗浪费点;

- 运维工单管理:AI 推送故障预警时,平台自动生成标准化工单(含故障位置、类型、处置建议),根据运维人员技能(如 “擅长冷机维修”)与位置自动分配,工单处置完成后自动闭环,形成运维档案。

三、AI + 冷热源集群控制系统的医疗场景落地应用

系统围绕 “手术保障、重症监护、日常运营” 三大核心场景,实现 AI 赋能的精准落地,兼顾医疗安全与节能效益:

(一)手术室场景:全流程冷量精准保障

- 术前预冷:HIS 系统推送 “次日 9:00 心脏手术” 信息至 AI 系统,AI 结合历史数据预判该手术冷负荷需求(15kW),提前 2 小时指令集群控制器启动 1 台变频冷机,将手术室冷冻水供水温度从 7℃降至 6℃,确保手术开始时室温稳定在 22℃;

- 术中动态调节:手术中,AI 通过末端传感器实时监测手术室温度(目标 22±0.5℃)与 CO₂浓度(目标≤800ppm),当手术人员增加导致 CO₂浓度升至 900ppm 时,自动提升新风冷量(从 5kW 增至 7kW),同时维持室温波动≤0.3℃,避免环境波动影响手术精度;

- 术后节能切换:手术结束后,AI 指令冷机负荷从 15kW 降至 8kW,同时启动新风热回收装置(回收排风中冷量),为下一台手术预留基础冷量,单台手术冷量消耗降低 18%。

(二)ICU 场景:24 小时热源与冷源协同

- 恒温保障:AI 根据 ICU 患者体温数据(从医疗系统获取)动态调节热源供应 —— 当患者体温偏低(<36℃)时,指令热水阀开度从 40% 增至 60%,提升病房温度至 24℃;患者体温正常后,回调至 22℃,避免过热导致不适;

- 新风协同:ICU 需 24 小时新风供应(换气次数≥12 次 / 小时),AI 联动冷热源系统与新风系统,冬季将新风预热至 18℃(利用锅炉余热),夏季将新风预冷至 20℃(利用冷机冷量),降低新风处理能耗 35%;

- 应急冗余:AI 实时监测 ICU 专用冷热源机组状态,当主冷机突发故障时,10 秒内启动备用冷机,同时关闭走廊、护士站等非核心区域冷量供应,确保 ICU 冷量不中断,避免患者因环境波动引发风险。

(三)日常运营场景:全链路能耗优化

- 峰谷能源调度:AI 结合峰谷电价(如高峰时段 1.2 元 /kWh、低谷 0.5 元 /kWh)与负荷预测,制定蓄能策略 —— 夜间低谷时段(22:00-6:00)启动冰蓄冷系统储冷,白天高峰时段优先释放蓄冷量,减少冷机运行时间,年节省电费超 20 万元;

- 余热回收利用:AI 识别冷机冷凝热(温度 50-60℃)与锅炉排烟余热(温度 120-150℃),指令余热回收装置将其用于加热生活热水(替代电加热)、预热新风,年回收余热相当于节省天然气 1.2 万 m³,减排 CO₂约 26 吨;

- 设备健康管理:AI 根据机组运行数据(如冷机压缩机油温、锅炉水位)生成 “设备健康度评分”(0-100 分),当某台锅炉健康度降至 70 分时,推送 “水垢清理” 工单,避免因水垢导致热效率下降(热效率从 92% 降至 85%),延长设备寿命 2-3 年。

四、实施要点与医疗安全保障

医院冷热源系统改造需严守 “不干扰诊疗、安全优先” 原则,实施过程需重点关注以下要点:

- 分阶段施工:选择初夏、初秋非手术高峰季节施工,核心区域(手术室、ICU)改造安排在夜间或患者转床间隙,单次施工时间≤48 小时;施工期间配备临时冷热源设备(如移动空调、柴油锅炉),确保医疗供能不中断;

- 医疗级兼容性:系统硬件(传感器、控制器)需符合医疗设备电磁兼容标准(EMC Class B),避免干扰 MRI、心电监护仪等精密设备;数据传输采用加密协议(SSL/TLS),保护患者隐私数据(如手术安排、体温数据);

- 双轨运行过渡:系统上线初期采用 “AI 控制 + 人工监护” 双轨模式,AI 下发控制指令后,运维人员实时监测运行状态,持续 1 个月无异常后再切换为 AI 自主控制,降低初期运行风险;

- 运维培训:对运维人员开展 “AI 模型原理 + 应急处置” 培训,确保其理解 AI 决策逻辑(如 “为何优先启动热泵而非锅炉”),并能在系统故障时手动接管控制,保障医疗安全。

五、应用价值:医疗安全与节能效益的双重飞跃

AI + 冷热源集群控制系统为医院带来 “安全、节能、效率” 三维价值提升,解决传统管理的痛点:

| 价值维度 | 传统冷热源系统 | AI + 集群控制系统 | 提升效果 |

| 医疗安全 | 依赖人工巡检,故障响应滞后,供能中断风险高 | 提前 72 小时预判故障,应急切换≤0.5 秒,供能可靠性 99.99% | 故障导致的医疗风险降低 95% |

| 能耗成本 | 年冷热源能耗 100 万度 +,无精准节能策略 | 综合节能率 25%-35%,年节省能耗 25-35 万度,电费超 15 万元 | 能耗成本降低 30% |

| 运维效率 | 人工巡检每日 2 次,故障排查需 2 小时 + | AI 自动监测,故障定位≤10 秒,运维工单自动化分配 | 运维人员工作量降低 70% |

| 环境精度 | 手术室温度波动 ±1℃,区域供能不均 | 核心区域温度波动≤0.3℃,分区控能精度达 ±0.5℃ | 医疗环境精度提升 70% |

结语

在智慧医院建设与 “双碳” 战略的双重驱动下,AI + 冷热源集群控制系统已成为医院基础设施升级的必然选择。它不仅是 “节能工具”,更是 “医疗安全保障系统”—— 通过 AI 的精准预测与协同优化,让冷热源系统从 “被动供能” 转变为 “主动适配医疗需求”,为手术安全、患者康复提供稳定的环境保障,同时推动医院向低碳化、智能化运营转型,助力医疗健康事业高质量发展。