linux学习笔记(30)网络编程——TCP协议详解

TCP握手挥手

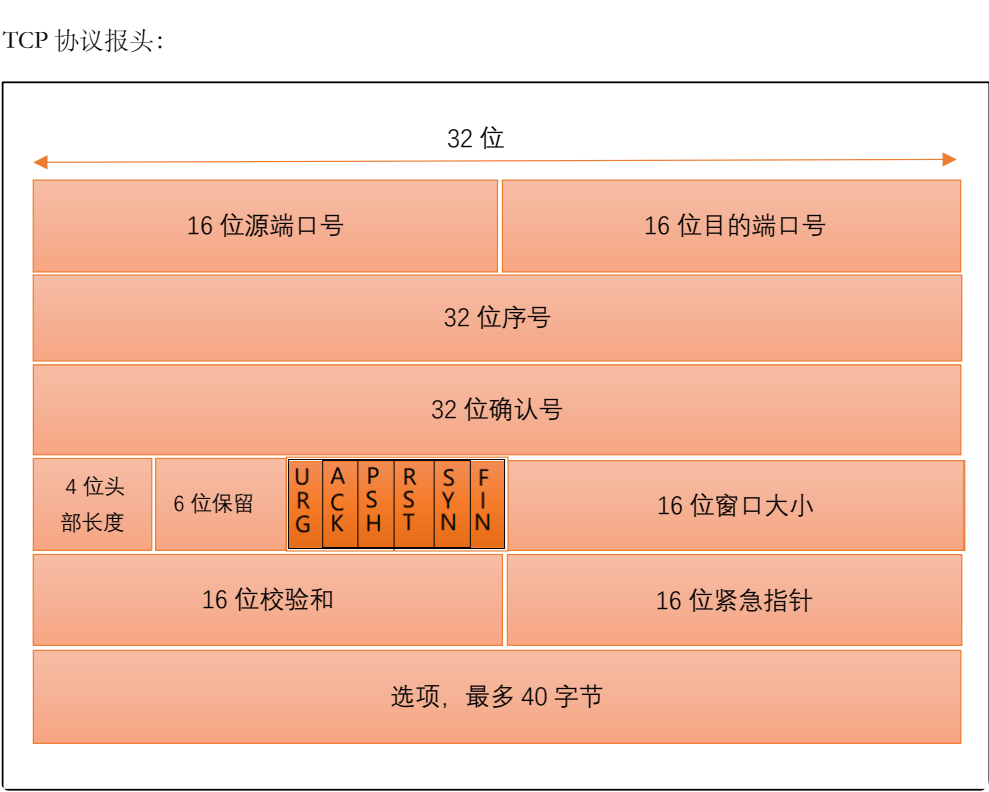

TCP 协议(传输控制协议)为应用层提供可靠的、面向连接的和基于流的服务。TCP 协

议使用超时重传、确认应答等方式来确保数据包被正确的发送至目的端,因此 TCP 服务是

可靠的。使用 TCP 协议通信的双方必须先建立 TCP 连接,并在内核中为该连接维持一些必

要的数据结构,比如连接状态,读写缓冲区等。当通信结束时,双方必须关闭连接以释放这

些内核数据。TCP 服务是基于流的,基于流的数据没有边界(长度)限制,它源源不断地从

通信地一端流入另一端。发送端可以逐个字节地向数据流中写入数据,接收端可以逐个字节

地将它们读出

三次握手全过程

第一次握手:客户端 → 服务器

客户端:"你好!能听到我吗?" (SYN)

第二次握手:服务器 → 客户端

服务器:"能听到!你也能听到我吗?" (SYN + ACK)

第三次握手:客户端 → 服务器

=== TCP三次握手模拟 ===

第一次握手:

客户端 → 服务器: SYN (seq=1000)

第二次握手:

服务器 → 客户端: SYN + ACK (seq=2000, ack=1001)

第三次握手:

客户端 → 服务器: ACK (seq=1001, ack=2001)

✅ 连接建立成功!可以开始数据传输了

结合Socket代码理解

服务器端(接电话的人):

// 这些函数调用对应三次握手:

int server_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); // 准备电话

bind(server_fd, ...); // 公布电话号码

listen(server_fd, 5); // 打开电话铃声// 到这里,服务器在等待第一次握手(SYN)int client_fd = accept(server_fd, NULL, NULL);

// accept() 内部完成了:

// 1. 收到SYN(第一次握手)

// 2. 发送SYN+ACK(第二次握手)

// 3. 收到ACK(第三次握手)

// 4. 返回新的socket用于通信

客户端(打电话的人):

// 这些函数调用对应三次握手:

int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); // 准备电话// connect() 内部完成了三次握手:

connect(sockfd, ...);

// 1. 发送SYN(第一次握手)

// 2. 收到SYN+ACK(第二次握手)

// 3. 发送ACK(第三次握手)

// 4. 连接建立成功

为什么需要三次握手?

两次握手的问题:

情况:网络延迟导致旧的连接请求突然到达客户端 服务器|--旧SYN-->| (延迟的包突然到达)| | 服务器以为新连接,回复SYN+ACK| | 但客户端早已忘记这个连接!| | → 服务器浪费资源等待永远不会来的数据

三次握手解决:

客户端 服务器|--旧SYN-->| (延迟的包)|<-SYN+ACK-| 服务器回复| | 但客户端不会回复ACK(因为不记得这个连接)| | → 服务器超时后关闭,不浪费资源

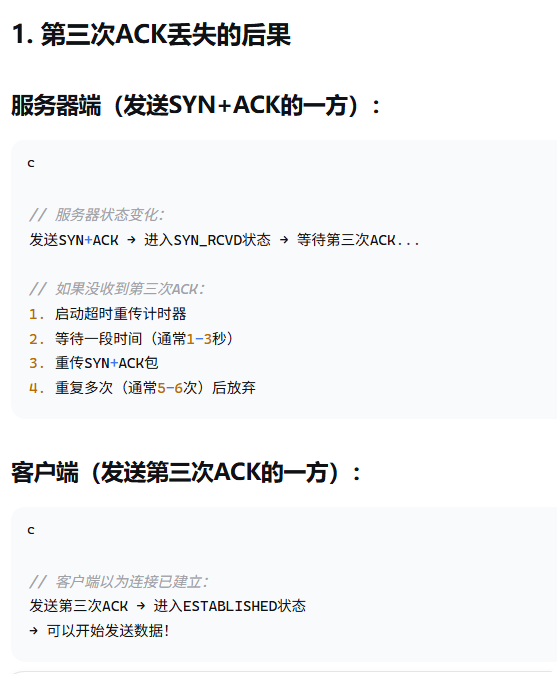

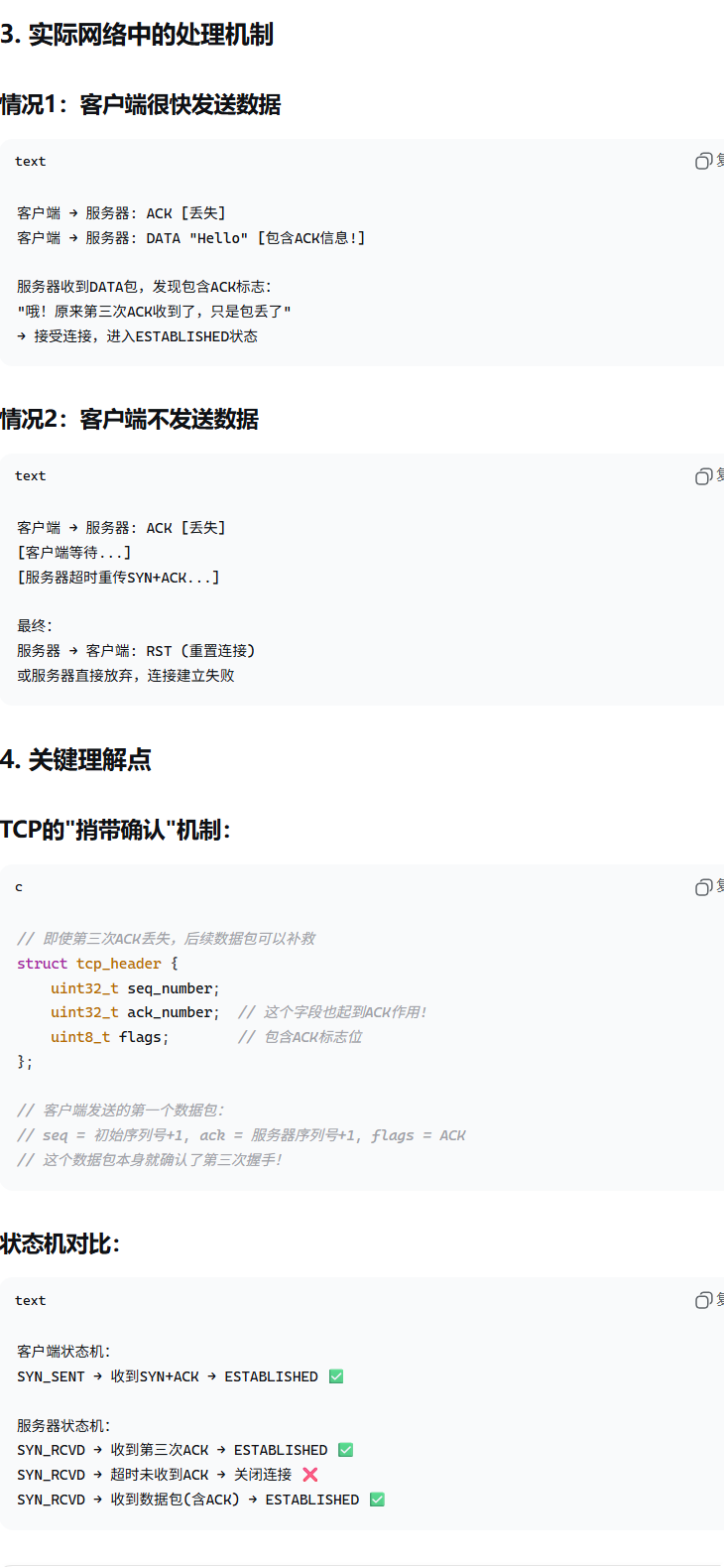

如果tcp第三次握手没收到ACK会怎么样?

标准

"如果三次握手中的第三次ACK丢失,服务器会启动超时重传机制,多次重传SYN+ACK包。如果客户端很快发送数据,数据包中的ACK信息可以弥补丢失的第三次ACK,连接仍能建立。如果客户端不立即发送数据,服务器在多次重传失败后会重置连接。"

加分回答:

"这体现了TCP的 robustness 原则:单个包丢失不会立即导致连接失败,通过重传和数据包捎带确认机制提供了容错能力。实际中由于客户端通常很快发送数据,这种情况很少导致连接真正失败。"

序列号的作用

序列号 = 给数据包编号

- 确保数据按顺序到达

- 检测丢失的数据包

- 防止旧的重复数据包

在三次握手中,双方交换初始序列号:

- 客户端:我從1000开始编号

- 服务器:我從2000开始编号

四次挥手全过程

第一次挥手:客户端 → 服务器

客户端:"我说完了" (FIN)

第二次挥手:服务器 → 客户端

服务器:"好的,我知道你说完了" (ACK) // 但服务器可能还有话要说...

第三次挥手:服务器 → 客户端

服务器:"我也说完了" (FIN)

第四次挥手:客户端 → 服务器

客户端:"好的,我知道你说完了" (ACK)

结合Socket代码理解

客户端主动关闭连接:

// 客户端代码中:

close(sockfd); // 这一行触发了四次挥手!// 实际上发生了:

// 1. 发送FIN ("我要关闭连接了")

// 2. 接收ACK ("我知道你要关了")

// 3. 接收FIN ("我也要关了")

// 4. 发送ACK ("我知道你也要关了")

// 5. 真正关闭连接

服务器端:

// 服务器代码中: close(client_fd);

// 也会触发四次挥手

// 但通常客户端先发起关闭

为什么需要四次挥手?三次不行吗?

关键原因:TCP连接是全双工的

全双工 = 双方可以同时发送数据

就像打电话:

- 你说完了,不代表对方也说完了

- 对方可能还有话要说

- 所以要分别确认双方都说完了

如果只有三次挥手会怎样?

你: "我说完了,挂了啊" (FIN)

朋友: "好的" (ACK)

// 你直接挂断... // 但朋友还有重要的话没说完!😠

四次挥手确保:

你: "我说完了" (FIN)

朋友: "好的" (ACK)

朋友: "我也说完了" (FIN)

你: "好的,拜拜" (ACK)

// 双方都把话说完了,安心挂断 👍

四次挥手也可以优化成三次(当服务器没有数据要发送时

客户端 → 服务器:FIN (我说完了)

服务器 → 客户端:ACK + FIN (我知道你要挂了 + 我也说完了)← 合并了!

客户端 → 服务器:ACK (我知道你也要挂了)

为什么可以合并?

关键点:TCP的延迟确认机制

- 当服务器收到FIN时,如果它正好也要关闭,或者没有数据要发送了

- 它可以把ACK和FIN放在同一个包里发送

- 这样就节省了一个网络往返

技术上的触发条件

// 当客户端调用 close() 时:

close(sockfd); // 发送FIN// 如果服务器:

// 1. 没有数据要发送

// 2. 接收缓冲区是空的

// 3. 正好也准备关闭连接

// 那么服务器的TCP栈可能会把ACK和FIN合并发送

我们只能控制close的调用时机,但依然无法确保是否三次挥手,

这要取决于tcp那时是否自动优化,准确的三次or四次不能被人为控制

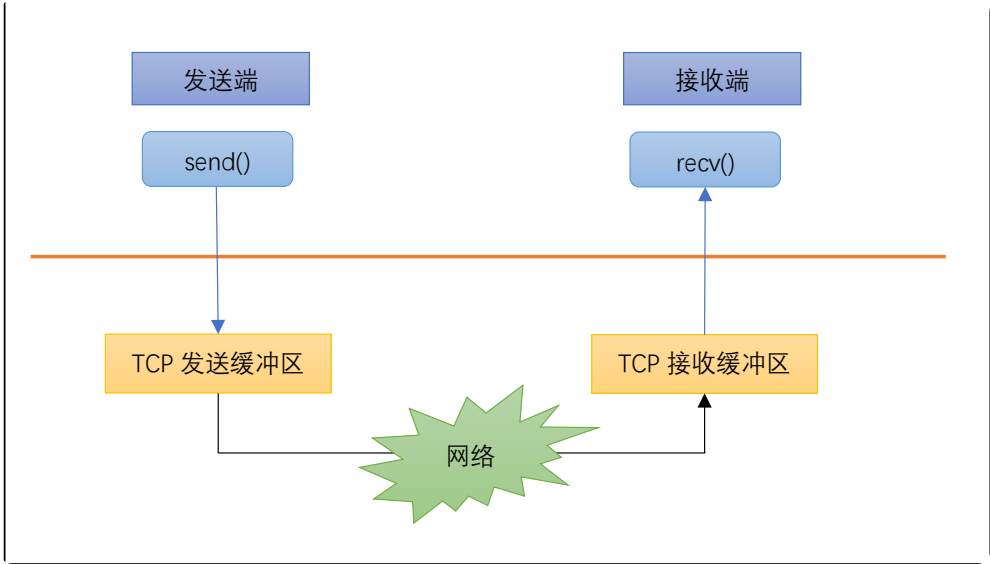

缓冲区

send是把信息发送到缓冲区了

recv才是接收到缓冲区的信息

发送跟接收不是一一对应的,是各按各的命令每次发送和接收数量

缓冲区的关键特性

阻塞 vs 非阻塞:

// 阻塞模式(默认)

char buffer[100];

int bytes = read(sockfd, buffer, sizeof(buffer));

// 如果接收缓冲区空,程序会停在这里等待数据// 非阻塞模式

fcntl(sockfd, F_SETFL, O_NONBLOCK);

int bytes = read(sockfd, buffer, sizeof(buffer));

// 如果接收缓冲区空,立即返回-1,不会等待

缓冲区大小问题:

#include <stdio.h>

#include <string.h>int main() {printf("=== 缓冲区大小问题 ===\n\n");char small_buffer[10]; // 太小的缓冲区char* big_message = "Hello World! This is too long!";printf("问题: 数据太大,缓冲区太小\n");printf("数据: '%s' (%zu字节)\n", big_message, strlen(big_message));printf("缓冲区大小: 10字节\n\n");// 危险!可能缓冲区溢出// strcpy(small_buffer, big_message); // 不要这样做!// 安全做法:检查长度if (strlen(big_message) < sizeof(small_buffer)) {strcpy(small_buffer, big_message);} else {printf("安全处理: 数据太大,只拷贝部分内容\n");strncpy(small_buffer, big_message, sizeof(small_buffer) - 1);small_buffer[sizeof(small_buffer) - 1] = '\0';}printf("结果: %s\n", small_buffer);return 0;

}

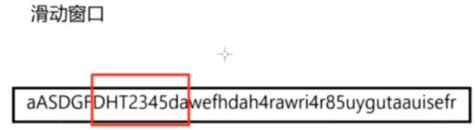

缓冲区滑动窗口机制

缓冲区的重要性

为什么需要缓冲区?

- 速度匹配:

应用程序:快速产生数据 网络:慢速发送数据 缓冲区:中间调节,避免卡顿

- 流量控制:

发送太快 → 接收方缓冲区满 → 停止发送 发送太慢 → 接收方等待数据 → 提高发送速度

- 数据组装:

网络数据可能分多次到达: 数据1: "Hello " 数据2: "World!" 缓冲区: "Hello World!" ← 组装成完整消息

常见缓冲区问题

问题1:缓冲区太小

char buf[10]; read(sockfd, buf, 100); // 危险!可能溢出

问题2:不检查返回值

char buf[100]; read(sockfd, buf, sizeof(buf)); // 不知道读了多少数据

printf("收到: %s\n", buf); // 如果只收到部分数据,可能乱码

问题3:粘包问题

// 客户端快速发送两条消息:

write(sockfd, "Hello", 5);

write(sockfd, "World", 5);

// 服务器可能一次收到:"HelloWorld" ← 粘在一起了!

最佳实践

// 1. 总是检查返回值

int bytes = read(sockfd, buffer, sizeof(buffer) - 1);

if (bytes > 0) {buffer[bytes] = '\0'; // 添加字符串结束符printf("收到: %s\n", buffer);

}// 2. 使用足够大的缓冲区

#define BUFFER_SIZE 4096

char buffer[BUFFER_SIZE];3. 处理粘包问题(添加消息边界)方法1: 固定长度方法2: 使用分隔符方法3: 添加消息头(长度信息)

netstat -natp 用来查看网络连接状态 命令(也可看接收和发送缓冲区的数据状态

在握手 / 挥手阶段,ACK 号用来确认对方的连接请求;

在数据传输阶段,ACK 号用来确认已收到的数据字节。

总结tcp为什么可靠

1. 面向连接的三次握手 🔄

技术机制:

- 建立连接前必须完成"三次握手"

- 确保双方都准备好接收数据

- 交换初始序列号,为后续数据传输做准备

生活例子: 📞

就像重要会议前的确认:

你: "会议10点开始,准备好了吗?" (SYN)

同事:"准备好了!你也OK吗?" (SYN + ACK)

你: "我也OK,开始吧!" (ACK)

✅ 确保双方都就绪才开始重要事务

2. 序号与确认机制 🔢

技术机制:

- 每个字节都有唯一序号

- 接收方发送ACK确认已收到的数据

- 确认号表示期望接收的下一字节序号

- 可累计确认多个数据包

生活例子: 📦

就像重要会议前的确认:

你: "会议10点开始,准备好了吗?" (SYN)

同事:"准备好了!你也OK吗?" (SYN + ACK)

你: "我也OK,开始吧!" (ACK)

✅ 确保双方都就绪才开始重要事务

3. 智能重传机制 ⚡(此处ack非挥手握手的ack)

技术机制:

- 超时重传:发送方未按时收到ACK则重发

- 快速重传:收到3个重复ACK立即重传

- 为什么是 3 个?

- 1~2 个重复 ACK 可能只是网络乱序造成的,不一定是丢包

- 连续 3 个重复 ACK 被认为是高概率丢包的信号(RFC 规定的经验值)

- 这样可以在超时前快速恢复,减少等待时间

- 选择性重传:只重传丢失的部分而非全部

生活例子: 🚚

就像智能快递重发:

正常:发货 → 收到签收 → 继续发

超时:发货(等3天没签收) → 重新发货

快速:连续3个"没收到#005" → 立即重发#005

选择:只重发丢失的#005,不重发#006-010

✅ 多种方式确保重要物品必达

4. 流量控制(滑动窗口) 🪟

技术机制:

- 接收方通过窗口大小告知发送方可发送的数据量

- 防止发送方速度超过接收方处理能力

- 窗口大小随接收方缓冲区状态动态调整

生活例子: 🏠

就像仓库管理:

仓库:"现在有100平米空位" (窗口大小=100)

供应商:"好的,发100平米的货"

仓库:"卖出去50平米,现在有150平米空位" (窗口=150)

供应商:"增加发货到150平米"

✅ 按仓库容量动态调整发货量

5. 拥塞控制 🚦

技术机制:

- 慢启动:连接初期指数增加发送量

- 拥塞避免:接近网络容量时线性增长

- 快速恢复:发生丢包时快速调整发送速率

生活例子: 🛣️

就像文件校对:

发送前:计算校验码"ABC123"

传输中:数据可能被干扰

接收后:重新计算校验码"ABC124" → 错误!

要求重发,直到收到"ABC123" ✓

✅ 确保信息准确无误

6. 数据完整性保障 ✅

技术机制:

- 每个报文段包含校验和

- 检测数据在传输中是否被损坏

- 损坏的数据包会被丢弃并触发重传

生活例子: 📝

就像文件校对:

发送前:计算校验码"ABC123"

传输中:数据可能被干扰

接收后:重新计算校验码"ABC124" → 错误!

要求重发,直到收到"ABC123" ✓

✅ 确保信息准确无误

7. 其他辅助机制 🛠️

技术机制:

- 按序交付:接收方重新排序乱序到达的数据包

- 丢弃重复:自动识别并丢弃重复数据

- TCP保活:长时间无通信时检测连接状态

生活例子: 🧩

就像拼图游戏:

按序:收到乱序拼图块"1,3,2,5,4" → 排成"1,2,3,4,5"

去重:发现两个"拼图块3" → 丢掉多余的

保活:长时间不动 → 问"还在玩吗?"

✅ 保证最终结果的完整性和正确性

简单理解

TCP 通过 "序号 + 确认 + 重传 + 流量控制 + 拥塞控制" 的组合,在不可靠的 IP 网络上实现了可靠的字节流传输。