XCP协议在以太网上实现的配置

1. XCP协议在以太网上实现

(1)背景与需求

- 带宽限制问题:CAN 2.0标准最大带宽仅1M,即使CAN FD标准也小于10M,实际使用中仅采集几个高速数据就可能占满总线带宽。

- 应用场景需求:复杂标定工作中,XCP协议在CAN线上运行受带宽限制,需频繁调整数据采集对象和周期。

- 解决方案:将XCP协议移植到以太网上,利用以太网更高带宽满足实际需求。

(2)配置设备窗口

- 物理连接差异:XCP on IP使用以太网与控制器连接,区别于XCP on CAN的CAN总线连接。

- 配置一致性:除物理总线类型不同外,其他配置部分与XCP on CAN基本一致。

(3)启动工程并配置

- 工程相似性:工程结构与XCP on CAN高度类似,启动后可正常获取ECU数据。

- 实时修改能力:支持实时修改信号参数(如正弦波振幅),数据采集功能正常。

- 带宽优势:以太网XCP可采集大量数据(采样周期短至1毫秒),仅占用19%以太网带宽,远优于CAN网络。

- 报文差异:以太网报文突破CAN的8字节限制,大幅提升通信带宽和时效性。

- 功能实现:同一应用层协议在CAN和以太网总线均能实现XCP功能,但以太网提供更高灵活性。

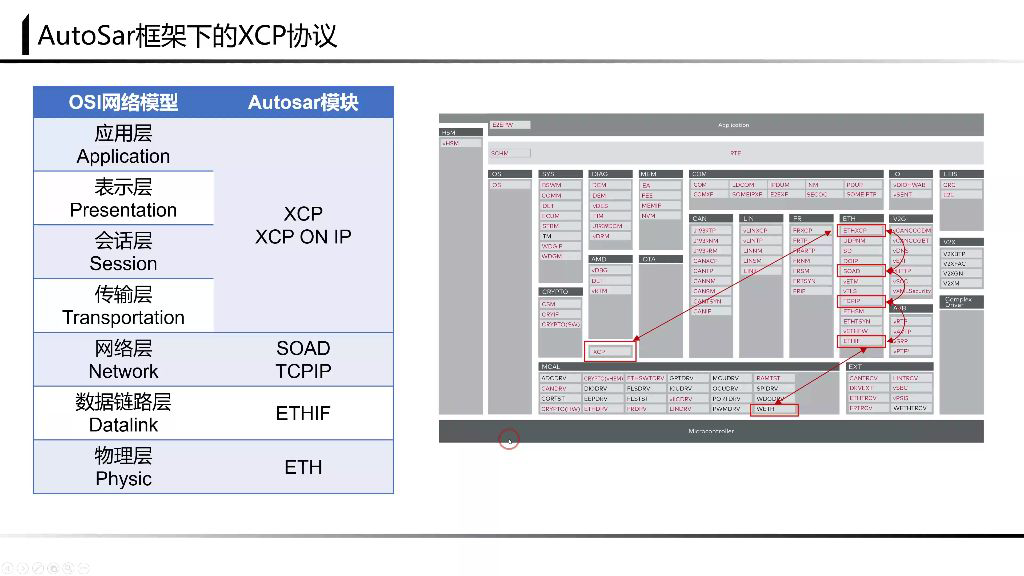

2. XCP协议的网络层级关系

(1)层级划分

- 应用层到传输层:由BSW的XCP模块及其内部XCP on IP传输层协议实现;

- 网络层:由SOAD模块和TCP/IP模块实现;

- 数据链路层:由BSW的ETHIF模块实现;

- 物理层:由ETH Controller(ETH驱动)实现。

(2)配置差异

- 相比XCP on CAN,XCP on IP新增网络层配置;

- 需定义ECU的socket连接、网络地址传输协议等CAN通信中无相关的配置项。

(3)数据传输流程

- 发送过程:XCP模块→XCP on IP→SOAD→TCP/IP→ETHIF→ETH Net;

- 接收过程:ETH Net→ETHIF→TCP/IP→SOAD→XCP模块;

- PDU转换:SOAD模块将套接字内容转换为PDU,实现AUTOSAR BSW层与以太网通信的交互。

3. 实际操作

(1)配置步骤

- 必要模块检查:开始前确认xcpiip相关模块已创建,包括叉CP核心模块、TCP/IP、so AD either if和eth模块;

- 配置顺序原则:采用自底向上方式,先在底层声明上层可用的元素;

- 复用性说明:若已完成以太网通信配置,eth和if模块无需额外修改;

- 新增需求:需在TCP/IP模块的网络层新建socket链接,供xCP模块使用。

(2)TCP协议配置

① TCP协议的config创建

- 创建流程:在TCP IP模块中新建TCP协议的config,系统自动填充默认内容;

- 配置继承:沿用以太网章节已完成的general配置(含IPV4地址、socket owner和UDP配置)。

② TCP协议的config配置

- 关键参数设置:

- 拥塞控制:禁用TCP congestion avoidance enabled;

- 延迟确认:关闭delay acknowledgement enable;

- 动态重传:禁用TCP dynamic re tx timer enable;

- 上界值:upper bound设为60(默认值过小);

- 快速恢复:启用fast recovery enable;

- 挥手超时:TCP fee wait to time out设为3;

- 保活机制:keep alive probes设为5,最大重连次数3;

- 缓冲区:最大发送buffer per socket设为1500(原4096过大);

- 分段生命周期:tc pm sl设为5秒(需小于默认值);

- 接收窗口:receive window max设为1500;

- 重传超时:retransmission timeout设为1;

- 同步重置:TCP同步最大重置次数设为5。

③ 参数配置的依据与建议

- 网络适配原则:

- TTL设置:根据网络规模确定,示例给10;

- 用户超时:user timeout从0调整为15;

- ZWP配置:启用z WP,max retries从255降为100;

- 调试建议:参数需结合具体网络场景调整,可参考工程实例验证;

- 性能影响:参数配置直接影响通信表现,调试阶段需与配置联动检查。

④ TCP协议站的配置说明

- 全局性说明:当前配置针对整个TCP协议栈,与具体功能通道无关;

- 通道关联:具体通道配置在socket配置阶段完成;

- 完整性检查:确认TCP模块已提供TCP和UDP传输协议配置。

⑤ IP地址的配置

- 地址复用:可继续使用以太网通信的IP地址;

- 新增规则:如需为xCP单独配置地址,需在TCP模块新增声明;

- 地址绑定:必须为TCP模块声明控制器网络地址,才能正常使用传输协议;

- 元素检查:配置完成后确认所有必要元素已完备。

⑥ SOAD模块衔接

- Socket创建:需在SOAD模块新增供xCP使用的socket连接;

- 连接声明:需指定使用的TCP/UDP协议及远程通信站的地址端口;

- 配置重点:SOAD BSW modules的配置是主要工作内容。

(3)SOAD配置

① 配置SOAD BSW模块

- 模块声明:需要声明X7P模块来使用SOED模块;

- 新建模块:在以太网通信建立PDUR模块后,需要新建X7P模块。

② 配置SOAD主要工作

配置Routing Group

- 建立目的:方便初始化时快速使能和关闭路由;

- 配置内容:

- 建立4个Routing Group:以太网通信收/发、XCP通信收/发;

- ID保持默认不配置;

- 初始化时enable选择“是”。

配置Socket Connection Groups

- 命名规范:为区分XCP通信,修改以太网通信的UDP0名称;

- 配置步骤:

- 先创建所需元素;

- ID不进行引用;

- header enable选择FALSE;

- 端口号在0-65535之间随机选择,本地端口暂定为13406。

配置Socket Connections

- 远程配置:

- 定义同一网段内的远程地址和端口;

- 声明使用的通信协议;

- 活动时间:设置为7200(较长持续时间);

- XCP UDP配置:

- 选择local IP address assignment;

- 使用远程IP(需结合以太网网络层知识填写),暂定为10000端口;

- 声明UDP连接方式;

- 监听模式选择FALSE;

- TCP配置参考:可参考COM的TCP配置方式;

- PDU关联:需将SOAD与AUTOSAR层BSW中的PDU进行关联。

③ 配置ECU模块

- 创建a rx mail文件存储e cuc:

- 专用文件创建:以太网通信部分需专门创建a rx mail文件,存储与以太网通信相关的e cuc配置数据;

- 存储位置:使用分裂式窗口在工程导航栏中找到对应存储位置;

- x CP模块下的配置:

- 配置位置选择:将e cuc配置放置在x CP模块下管理;

- 模块间通信:考虑xsp模块与so AD模块之间的信息交换需求。

④ 交换xsp模块到so AD模块的信息

- 通信协议规划:未来可能使用TCP两路和UDP两路通信;

- PDU创建数量:需创建四个PDU满足通信需求。

⑤ 配置的命名与长度选择

- 命名重要性:配置时需特别注意命名规范;

- 长度选择:选择1024作为标准长度配置,其余配置按此标准类推。

⑥ 配置的耐心与工具跳转问题

- 工具特性:配置工具常出现不知名跳转,需保持耐心;

- 写入过程:完成配置后工具需将内容写入AR XML文件,检索元素耗时较长;

- 等待提示:切换配置选项时触发写入过程,需适当等待。

⑦ 配置的保存与返回so ED模块

- 保存操作:完成e cuc配置后及时保存;

- 后续操作:返回so ED模块继续其他配置。

⑧ 灵活使用筛选功能

- 元素管理:配置元素增多后,需灵活使用筛选功能提高效率;

- 操作技巧:合理运用筛选快速定位所需配置项。

⑨ 配置SOAD Tx Pdu Route

- 配置层级:需先完成第一级目录配置,才能进入第二级目录配置;

- 核心功能:建立XCP模块使用SOAD发送的socket连接。

⑩ 进入第二级目录的配置

- 声明内容:需声明整个socket的route destination;

- 配置顺序:完成第一级目录配置后自动进入此阶段。

⑪ 引用socket connection group

- 关键步骤:必须引用预先建立的socket connection group;

- 配置目的:为后续路由配置建立基础连接框架。

⑫ 增加routing group

- 后续操作:增加路由组后需完成UDP的TX配置;

- 配置关联:路由组与之前引用的socket连接组形成完整通信链路。

⑬ 完成udp的tx的配置

- 配置重点:主要完成UDP传输协议的发送端配置;

- 验证方式:通过数据包发送测试验证配置正确性。

⑭ 建立主机发送的以太网连接

- 连接类型:建立SOAD socket roots形式的以太网连接;

- 功能定位:作为主机发送数据的物理层通道。

⑮ 新建元素并命名

- 操作步骤:新建两个配置元素并命名;

- 配置原则:名称需具描述性且符合命名规范。

⑯ 引用socket connection group并声明地址

- 第一层配置:再次引用socket connection group;

- 地址声明:明确指定链接的目标地址参数。

⑰ 选择rx user、type、pdu reference和routing group

- 关键参数:

- RX User选择XCP;

- Type选择IF;

- PDU Reference选择ECUC中建立的接收PDU;

- Routing Group选择UDP;

- 配置顺序:完成此步骤后进入TCP配置阶段。

⑱ 新建文件夹并引用x CP所使用的TCP的pdu

- 文件夹要求:需新建蓝色文件夹;

- 引用注意:必须选择RX PDU而非TX PDU;

- 错误处理:引用错误需及时更正。

⑲ 引用routing group并完成so AD部分的配置

- 最终步骤:正确引用routing group完成全部配置;

- 配置验证:确认XCP NI P网络层配置完整;

- 后续工作:准备进入上一级配置阶段。

⑳ 配置传输层和应用层

- 配置位置:所有传输层和应用层配置均在XCP模块中进行;

- 前期准备:已完成XCP模块的General配置和Events Channel配置。

配置TCP

- 协议声明:第一条transport layer声明给TCP使用;

- 关键参数:

- Max CTO/DT0:设置为255以突破总线限制(默认值8偏小);

- Transport Layer Tab:选择Internet TCP;

- 一致性协议:选择ODT(On-Demand Transmission);

- PDU配置:

- 新建TCP的RX PDU和TX PDU;

- 映射Event Channel到XCP通道;

- 核心映射:需将ECUC中定义的SOAD映射到XCP的PDU。

配置UDP

- 协议声明:第二条transport layer声明XCP协议运行在UDP上;

- 配置流程:

- 完成UDP基础配置;

- 建立对应的RX PDU和TX PDU;

- 配置TX Package Type时需多选:Response Error Event、Server选项;

- 注意事项:保持其他参数默认配置。

二、知识小结

| 知识点 | 核心内容 | 考试重点/易混淆点 | 难度系数 |

|---|---|---|---|

| XCP协议基础 | XCP协议是用于标定和测量的通信协议,支持CAN和以太网等不同总线 | CAN总线带宽限制(最大1M) vs 以太网带宽优势 | ⭐⭐ |

| XCP on CAN的局限性 | 在CAN总线上,XCP协议受限于带宽,仅能进行有限的数据采集和标定 | 带宽占满问题:高速DAQ可能耗尽总线资源 | ⭐⭐⭐ |

| XCP on IP的优势 | 以太网实现(XCPoIP)大幅提升带宽和灵活性,支持更复杂的数据传输 | 以太网报文突破8字节限制,支持高频率采样(如1ms周期) | ⭐⭐ |

| XCPoIP的协议栈架构 | 分层实现:应用层(XCP模块)→传输层(XCPoIP)→网络层(SoAd/TCPIP)→数据链路层(EthIf) | 新增网络层配置:需定义Socket连接、IP地址等 | ⭐⭐⭐⭐ |

| TCP/IP协议栈配置 | 关键参数调整(如TCP重传超时、窗口大小)以优化XCP通信性能 | 动态重传计时器 vs 固定超时值的选择 | ⭐⭐⭐ |

| SoAd模块配置 | 建立Socket连接组(UDP/TCP),关联XCP模块与底层协议栈 | PDU路由映射:需与ECUC模块定义的PDU严格对应 | ⭐⭐⭐⭐ |

| XCP模块扩展配置 | 新增传输层(TCP/UDP),配置最大报文长度(如255字节突破CAN限制) | ODT一致性模式 vs 流模式选择 | ⭐⭐⭐ |

| 实操演示对比 | 以太网XCP实现:同时采集多通道数据(带宽占用仅19%) vs CAN带宽瓶颈 | Trace窗口对比:以太网报文长度灵活性显著提升 | ⭐⭐ |