【北京迅为】iTOP-4412精英版使用手册-第三十七章 Hello_Driver_Module

iTOP-4412开发板【精英版】搭载三星Exynos四核处理器,配备1GB内存,4GB固态硬盘EMMC存储,兼具快速读取与大容量,纵使海量思考也能及时处理。配备三星S5M8767电源管理。配备Android、Linux+Qt、Ubuntu操作系统,开启学习、研发的全新方式。Exynos4412开发板处理器成功应用于三星GALAXYS3,联想K860,魅族MX2等热门产品当中,并取得巨大成功。功耗控制以及强劲的性能一直为业内称道,超过5000万片的出货量,足以证明其稳定性与可用性。已成为三星官方推广的处理器之一,并承诺长期供货。

第三十七章 Hello_Driver_Module

37.1 vim显示中文字符

如果大家在默认的 Ubuntu 系统下使用 Vim 编辑器查看源码,中文字符会显示为乱码。下面给大家简单介绍一下如何正常显示中文。

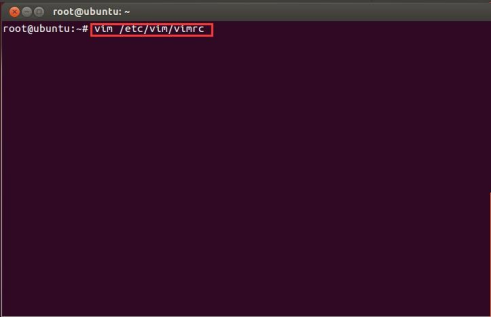

打开 vim 编辑器的配置文件“/etc/vim/vimrc”,使用命令“vim /etc/vim/vimrc”, 如下图所示。

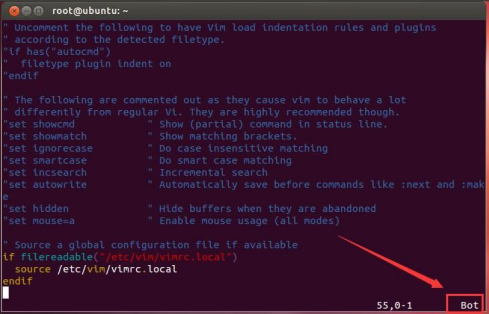

如下图所示,进入到最底行,右下角会显示“Bot”。

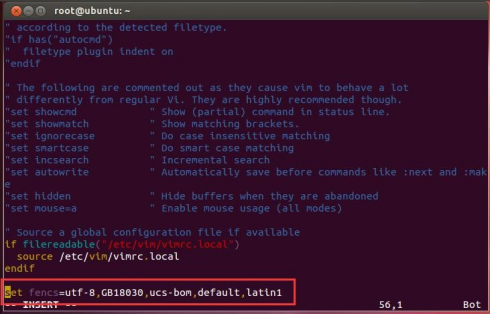

在文件“/etc/vim/vimrc”最底端添加以下代码。

set fencs=utf-8,GB18030,ucs-bom,default,latin1

添加完成之后,如下图所示

最后保存退出,Vim 编辑器就可以正常显示中文字符。

如下图所示,下面截图的为本节的驱动代码,大家可以看到中文字符可以正常显示。这一步不用测试,到了本章节后面的时候可以使用 Vim 编辑器测试一下。

37.2 Linux内核最小模块代码分析

Linux 内核的整体框架非常大,提供给大家的内核源码,大家应该见识过了,包含了各种各样的组件,而且有 1 万多个文件,那么这些文件是怎么添加到内核中的呢?

Linux 内核针对驱动的处理有以下两种方式:

第一种方式:把所有需要的功能全部编译到内核中,这种方式会导致重新添加或者删除功能的时候,需要重新编译内核。

第二种方式:动态的添加模块,也就是这个实验要介绍的“模块的方式添加驱动”。

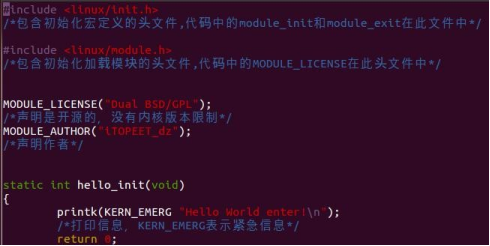

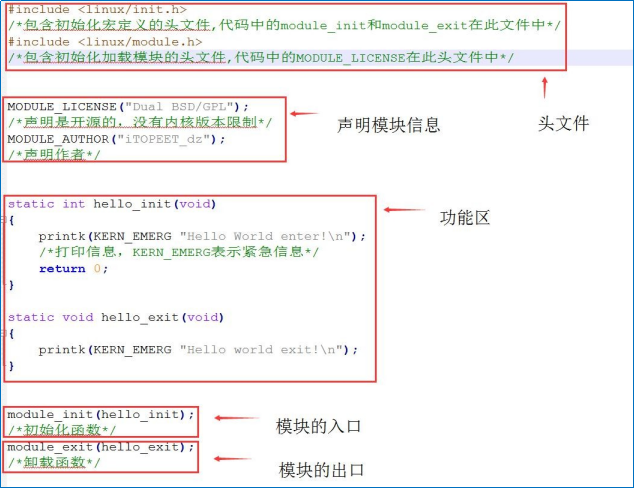

如下图所示,这是一个非常简单的驱动代码。源码文件“mini_linux_module.c”大家可以在视频目录“02_HelloDriverModule”中找到。

mini_linux_module.c 中代码如下。

这个内核模块只有简单的几个功能,加载模块、卸载模块、对 GPL 的声明、描述信息例如作者以及加载和卸载时候的打印函数。

可以看到这个文件中的代码被红色框图划分为 5 大块,分别是:

第一部分:必须包含的头文件 linux/init.h 和 linux/module.h,想要编译成模块就必须使用这个两个头文件。

第二部分:驱动申明区。

在所有的声明中下面这一句最重要。

MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL"); /*声明是开源的,没有内核版本限制*/

这一句代码声明你遵循 GPL 协议,否则模块在加载的时候,内核会提示被污染的“警报”。

MODULE_AUTHOR("iTOPEET_dz"); /*声明作者*/

作者的声明,声明这个驱动代码是谁写的。这个申明不是必须的。

第三部分:功能区代码。

在功能区里面,加载驱动和卸载驱动时候调用的函数,这两个函数都只是调用了 printk 函数。

第四部分:模块的入口。

即加载模块。采用动态的方式添加驱动到内核中,添加驱动的入口就是这个函数。加载的时候调用了功能区的函数

static int hello_init(void)

这里特别提醒只接触过单片机用户或者那些没有接触过操作系统的用户,你会发现这里并没有 main 函数。

Linux 操作系统相当于一个正在运行的大程序,我们做好驱动程序以后,需要把这个驱动程序通过某种方式注册到这个大程序当中,当系统需要这个驱动程序的时候,会自动调用。

第五部分:模块的出口。

即卸载模块。我们前面采用动态添加驱动的方式来加载驱动,那么也可以动态的卸载这个驱动,执行的是和添加驱动相反的一个过程。

卸载的时候调用了功能区的函数

static void hello_exit(void)

编译模块的时候会生成一个 ko 文件,可以使用 insmod 和 rmmod 加载和卸载它。加载的时候会打印“Hello World enter!”卸载的时候会打印“Hello world exit!”。

这里针对打印函数 printk 做一个简单说明,printk 函数是在内核中使用的,不是用户空间的 printf 函数,不过用法类似。

这个函数在写驱动的时候,几乎都会用到,这是一个必须掌握的调试方法,也是最基本的方法。在后面的例子中,会慢慢的介绍到其它的调试方法,到后期再给大家做个调试 Debug 方法的总结。因为最终的目标是用户能够自己写代码和调试驱动,那么这个 Debug 能力是一定要具备的。

打印函数 printk 向超级终端传递数据,KERN_EMERG 是紧急情况的标识,加载和卸载驱动模块的时候,分别打印输出“Hello World enter!”“Hello world exit!”。

打印函数 printk 是分级的,它的 8 个级别如下:

#define KERN_EMERG 0 /*紧急事件消息,系统崩溃之前提示,表示系统不可用*/

#define KERN_ALERT 1 /*报告消息,表示必须立即采取措施*/

#define KERN_CRIT 2 /*临界条件,通常涉及严重的硬件或软件操作失败*/

#define KERN_ERR 3 /*错误条件,驱动程序常用 KERN_ERR 来报告硬件的错误*/

#define KERN_WARNING 4 /*警告条件,对可能出现问题的情况进行警告*/

#define KERN_NOTICE 5 /*正常但又重要的条件,用于提醒*/

#define KERN_INFO 6 /*提示信息,如驱动程序启动时,打印硬件信息*/

#define KERN_DEBUG 7 /*调试级别的消息*/Linux 内核模块结构

一个 Linux 内核模块主要由以下几个部分组成。

1)模块加载函数

当通过 insmod 命令加载内核模块的时候,模块的加载函数会自动被调用到内核运行,完成模块的初始化工作

2)模块卸载函数

当通过 rmmod 命令卸载内核模块的时候,模块的卸载函数会自动被调用到内核运行,完成模块的卸载工作,完成与模块卸载函数相反的功能。

3)模块的许可声明

LICENSE 声明描述内核的许可权限,如果不声明 LICENSE,模块被加载的时候,会受到内核被污染的警告。Linux 在使用的过程中,需要接受 GPL 协议,体现在代码中就是添加类似MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");的语句。

在 Linux 内核模块领域,可接受的 LICENSE 参数包括“GPL”、“GPL v2”、"GPL and addtional" 、"Dual BSD/GPL"、"Dual MPL/GPL" 等,当参数是前面的几个时,那么就表明你遵循 GPL 协议。

还有一个参数"Proprietary",这个参数表明是私有的,除非你的模块显式地声明一个开源版本,否则内核也会默认你这是一个私有的模块(Proprietary)。

4)模块作者信息等

体现在代码中,就是类似 MODULE_AUTHOR("iTOPEET_dz");的语句。其中iTOPEET_dz 是参数。

GPL 协议简介

GPL,是 General Public License 的缩写,是一份 GNU 通用公共授权非正式的中文翻译。GPL 协议中一个很核心的内容是:如果你接受这个协议,那么你就可以免费使用 Linux 中的代码,当你免费使用 Linux 的代码开发出新的代码,那么你就应该以源码或者二进制文件的方式免费发布;如果你不接受这个协议,那么你就无权使用 Linux 源码。更加详细的内容,读者可以上网查一下,关键词是“Linux GPL 协议”。

37.3 模块加载函数

模块的加载函数“module_init(function)”,返回整数型,如果执行成功,则返回 0。否则返回错误信息。

有时候芯片供应商并不提供芯片驱动的源码,只是提供驱动 module 的 ko 文件,这个时候就需要调用 request_module(module_name)来加载驱动。

在 Linux 中,标示为_ _init 的函数都是初始化函数,这些函数占用的内存空间,在 Linux 启动或者模块加载初始化之后,是会被释放掉的。除了函数,数据也是可以被定义为“_ _数据”,这些数据在 linux 启动或者或者模块加载初始化之后,也是会被释放掉。这一部分的知识,在后面会逐渐使用到。

37.4 模块卸载函数

模块卸载就是模块加载的“逆向过程”,比较容易理解。 模块的卸载函数“module_init(function)”不返回任何值。

一般说来,在卸载函数中要完成和加载函数中相反的功能,例如你调用了系统或者硬件的资源,那么你在卸载函数中,就需要释放掉。

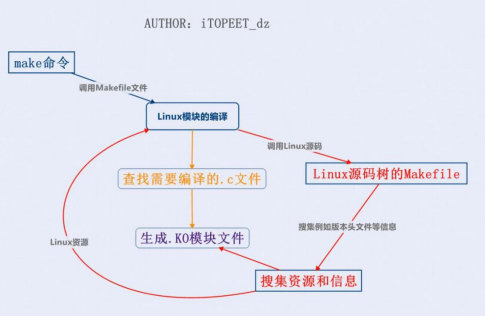

37.5 模块编译的流程

Linux 模块一般是使用脚本语言来编译,脚本语言的种类非常多,语法丰富,不过只需要学会使用即可,能够仿照着写就可以了,这并不影响开发。

如下图所示,模块的编译流程图。

通过上图可以看到编译中,当执行执行 make 命令之后,调用 Makefile 文件进行 Linux 模块的编译。

Linux 模块的编译分为两个条线。

第一条红色的线:进入 Linux 源码中,调用版本信息以及一些头文件等。这一条线经过的是整个 Linux 的源码文件。

第二条橙色的线:搜集完 Linux 源码树的信息之后,Makefile 继续执行,调用编译.KO 文件的源码文件,这里是 mini_linux_module.c 这个“iTop4412_Kernel_3.0”整个源码。这一条线走的是 mini_linux_module.c,虽然都是源码,但是此源码非彼源码。Makefile 文件通过执行上面两条线,通过搜集到信息,最终编译生成.KO 模块

这里要学习和理解的重点就是,编译模块也必须用到内核的源码,因为这涉及到内核版本以及头文件。如果版本不对,那么模块有可能无法加载和运行;如果没有头文件,编译就无法通过。

37.6 脚本文件Makefile

在单片机或者上位机编程的时候,都有集成开发工具。程序员按照开发工具的规则,将代码放入指定的位置,通常是一个 main.c 文件加上很多.c 文件,代码写好了,开发工具中某个按钮一点,就给你自动编译成了二进制文件。

在 Linux 中,并没有这样的集成开发工具,这里还需要自己写编译文件 Makefile。

编译文件一般是用脚本编写,脚本成千上万,脚本语言学也学不完,脚本的学习最好是用到哪里学到哪。

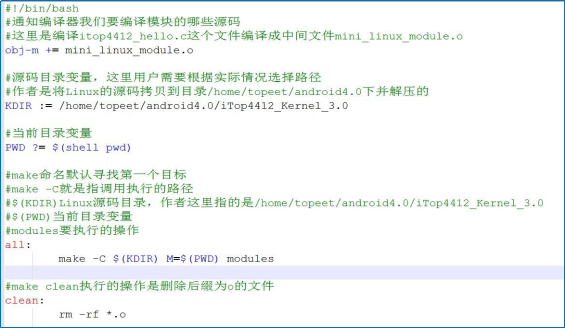

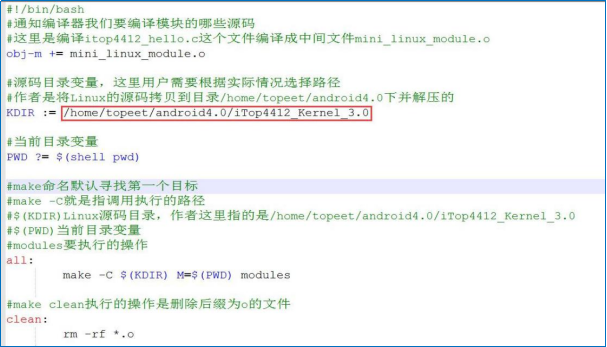

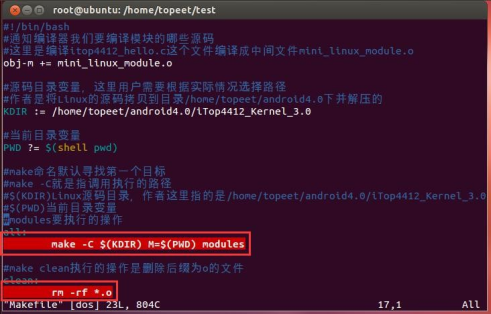

Makefile 编译文件如下,下面的这个文件可以在视频目录“02_HelloDriverModule”找到。

如上图所示,就是编译 mini_linux_module 的脚本文件。下面详细的介绍每一句的含义。

#!/bin/bash

通知编译器这个脚本使用的是那个脚本语言

obj-m += mini_linux_module.o

这是一个标准用法,表示要将 mini_linux_module.c 文件编译成 mini_linux_module.o 文件,如果还需要编译其它的文件,则在后面添加即可。

KDIR := /home/topeet/android4.0/iTop4412_Kernel_3.0

这一行代码表示内核代码的目录,如果没有内核源码,那么模块的编译无法进行,因为会缺乏版本支持和头文件。KDIR 是一个变量

PWD ?= $(shell pwd)

这一句是提供一个变量,然后将当前目录的路径传给这个变量。pwd 是一个命令,表示当前目录,PWD 是一个变量。

all:

make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules

在使用执行脚本编译命令“make”的时候,它会默认来寻找这一句,make -C 表示调用执行的路径,也就是变量 KDIR,变量 KDIR 中有内核源码目录的路径。

PWD 表示当前目录。

modules 表示将驱动编译成模块的形式,也是就是最终生成 KO 文件。

clean:rm -rf *.o在重新修改了源码之后,可以执行“make clean”命令来清除一些无用的中间文件,这里选择的是清除后缀为“o”的文件。

37.7 实验-内核目录的确认

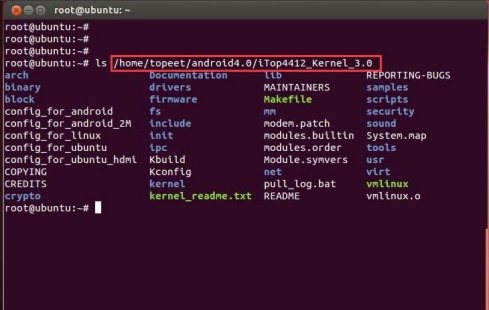

用户必须要确认内核源码解压的目录,如果目录不正确,模块是无法编译的。如下图所示,作者的内核源码目录是

“/home/topeet/android4.0/iTop4412_Kernel_3.0”中。

确认了内核目录,那么 Makefile 文件中就需要针对性修改引用的内核目录。如下图所示,脚本文件 Makefile 中变量“KDIR”的值就是“/home/topeet/android4.0/iTop4412_Kernel_3.0”。

确认完之后,就可以进行下一步了。

37.8 实验-内核以及文件系统的烧写

用户需要针对性的使用内核以及文件系统,教程是基于最小系统实现的。首先 uboot 不用修改,也不用去烧写。

其次是内核,如下图所示,内核需要用到用户光盘目录“iTOP-4412 精英版光盘资料\04_镜像_QT 文件系统\zImage”(如果是 SCP 的核心板则使用 SCP 目录下的,POP 的则使用 POP 目录下的)下的“zImage”。

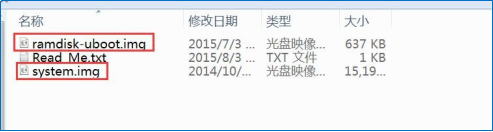

最后是文件系统,如下图所示,使用的是最小文件系统,一个是启动文件“ramdisk- uboot.img”,一个是最小文件系统“system.img”,它们在“视频 02-DriverModule_01\ 最小系统”中。

如果用户当前使用的是其它系统,那么则需要重新烧写一下。下面介绍一下烧写过程。

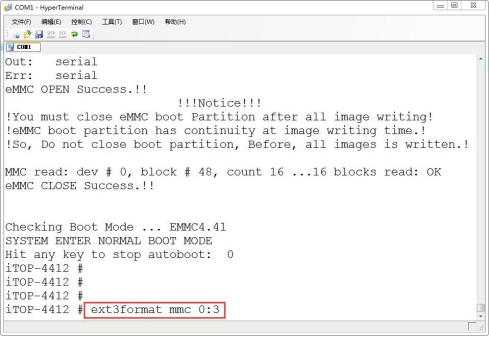

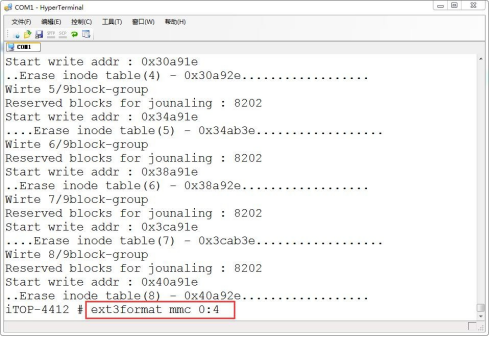

在启动开发板之后,如下图所示,使用擦除命令“ext3format mmc 0:3”。

上图中的命令执行完毕之后,如下图所示,使用擦除命令“ext3format mmc 0:4”。

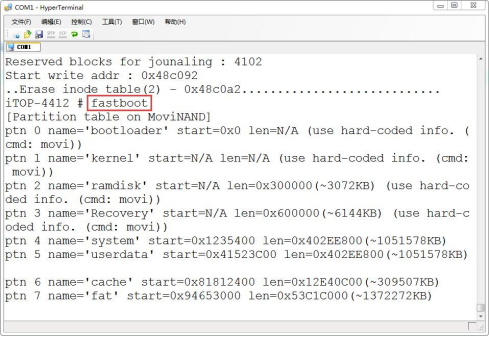

上图中的命令执行完毕之后,如下图所示,执行“fastboot ”命令,连接 PC 机器。这里需要将开发板的 OTG 接口和 PC 机的 USB 连接。

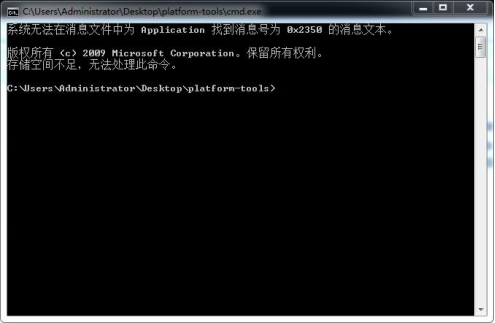

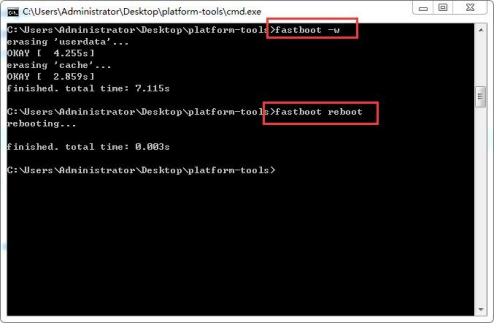

将上一小节中介绍的内核文件以及文件系统等三个文件拷贝到烧写文件夹“platform- tools”中,打开“cmd.exe”程序,如下图所示。

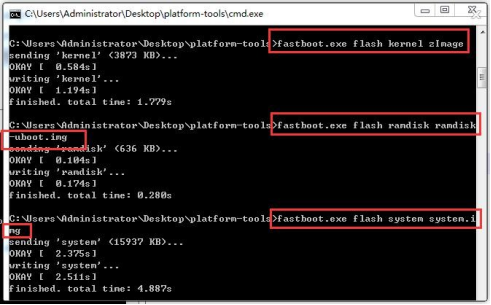

依次输入烧写命令

fastboot.exe flash kernel zImage

fastboot.exe flash ramdisk ramdisk-uboot.img

fastboot.exe flash system system.img

如下图所示。

烧写完成之后,输入擦除命令“fastboot -w”和重启命令“fastboot reboot”,如下图所示。

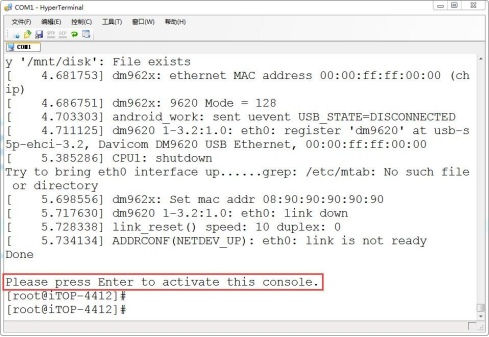

重启之后,超级终端会运行最小系统,如下图所示。

到这一步,烧写文件系统的准备工作就完成了。

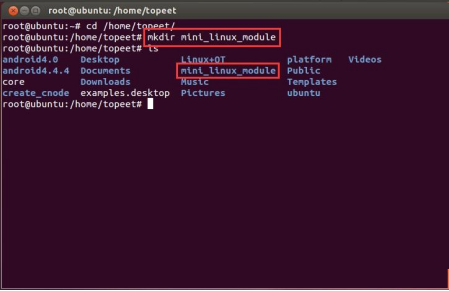

37.9 编译驱动模块

如下图所示,在“/home/topeet”目录下新建文件夹“mini_linux_module”。

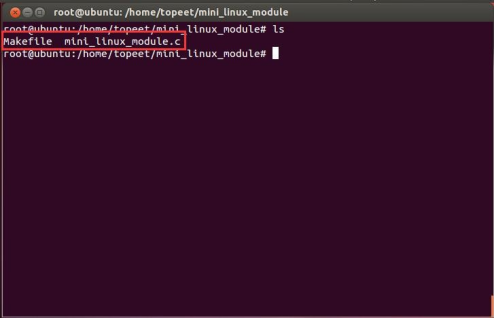

将文件拷贝前面编写好的“mini_linux_module.c”文件和对应的“Makefile”拷贝到该文件夹中,如下图所示。

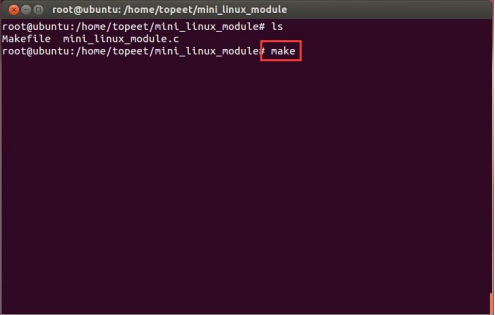

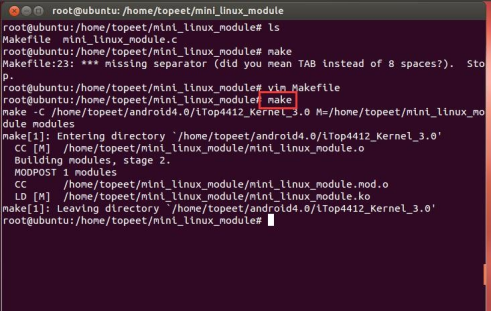

如下图所示,在“/home/topeet/mini_linux_module”目录下执行命令“make”。

如下图所示,有可能出现错误“ *** missing separator”。

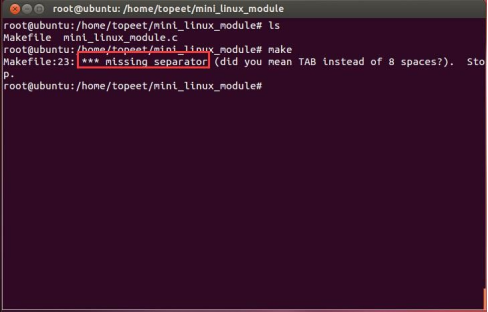

如果编译不通过,打开文件 Makefile,如下图所示。

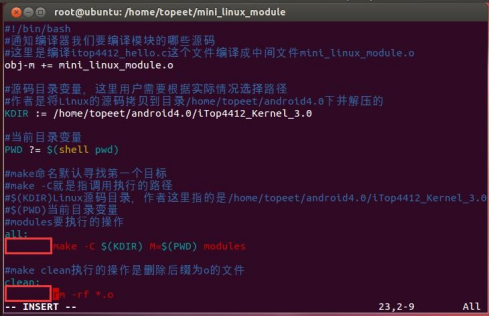

如下图所示,在 Ubuntu 下使用 Vim 编辑器将红色部分处理一下,删除红色部分代码的空格部分,再输入“Tab”。

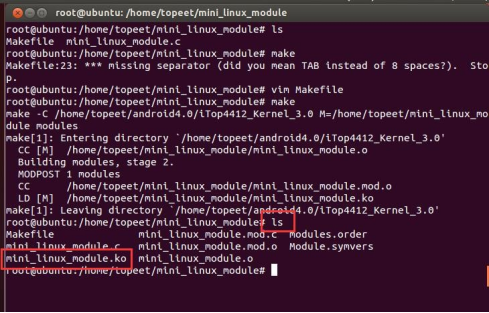

保存退出,然后再执行编译命令“make”,如下图所示,编译成功。

如下图所示,使用查看命令“ls”,可以看到生成了驱动模块文件“mini_linux_module.ko”,这个文件就是最后要加载到开发板中的文件。

37.10 加载驱动

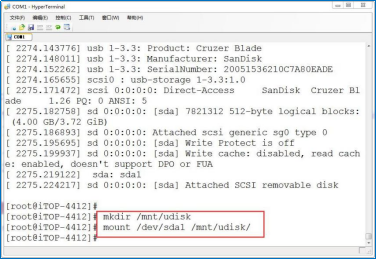

将 mini_linux_module.ko 驱动模块文件拷贝到 U 盘或者 TF,然后接到开发板上。将 U 盘或者 TF 卡加载,可以参考使用手册 11.3.3 qt 挂载盘符。

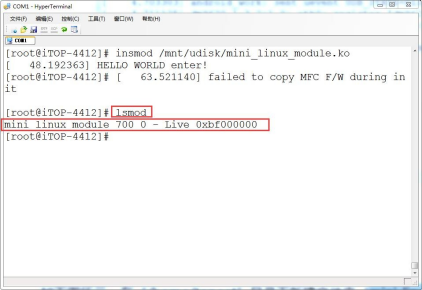

作者这里使用的是 U 盘,挂载之后需要的加载模块驱动 KO 文件,在 mnt/udisk 下。如下图所示。

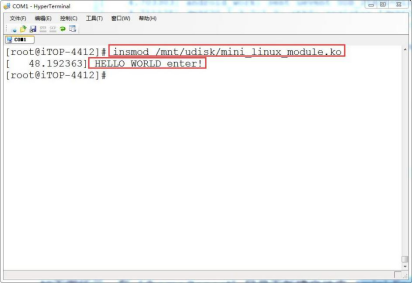

然后使用命令“insmod /mnt/udisk/mini_linux_module.ko”加载模块,如下图所示。

如上图所示,可以看到加载过程中打印了信息“ Hello World enter!”,说明驱动已经加载到 Linux 中去了。

37.11 卸载驱动

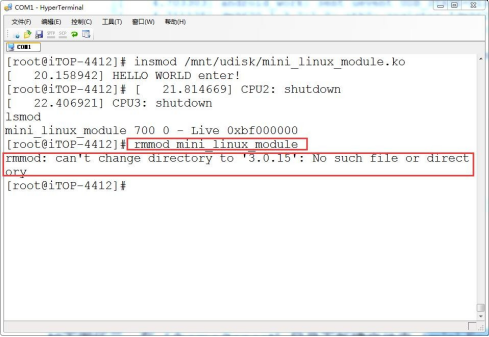

卸载驱动前面,先使用命令“lsmod”,查看一下模块信息,如下图所示。

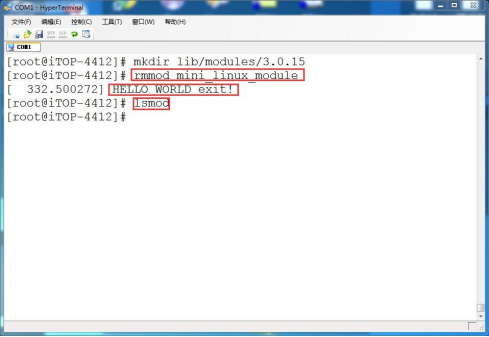

如下图所示,使用命令“rmmod mini_linux_module”卸载驱动模块。

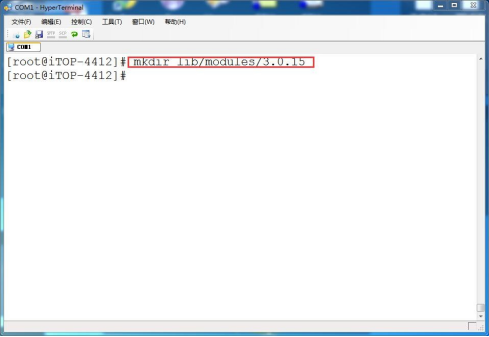

如上图所示,会报错无法卸载,提示没有文件夹 。这里根据提示,使用命令“mkdir -p lib/modules/3.0.15”(如果目录不存在则自动创建)

新建文件夹之后,再使用卸载驱动模块的命令“rmmod mini_linux_module”,如下图所示,可以看到打印出了在卸载驱动函数里面添加的打印信息:Hello world exit!

最后使用命令:lsmod,对比前面的 lsmod,发现已经没有了加载的模块驱动了。