AI与敏捷开发管理系列5:AI敏捷项目管理的实施路线图

引言

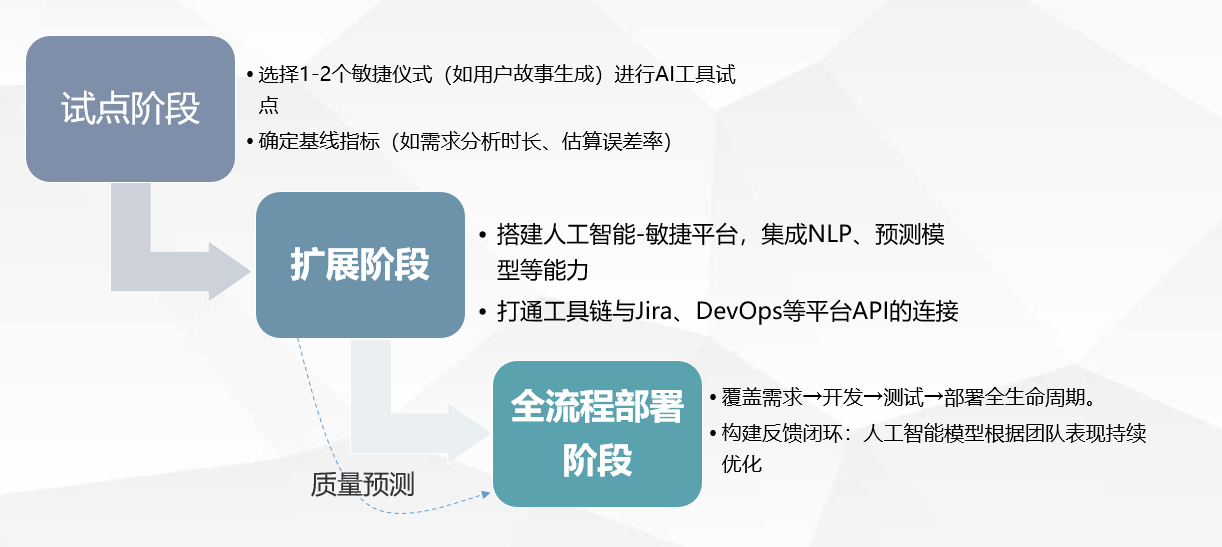

在前面的四篇文章中,我们系统性地探讨了AI与敏捷开发管理的理论基础、在实践中AI和敏捷怎样相互赋能,以及一些成功的案例。同时,我们也了解了一些实际的应用场景。那么,从 0 到 1去落地 “AI + 敏捷”,具体该如何推进呢?最后一篇“实施路线图建议”给出了三个阶段路径的建议 - “试点→扩展→全流程部署” 。

实施路线图概览

AI敏捷项目管理的实施是一个渐进式的过程,需要经过以下几个阶段:

第一阶段:试点阶段

- 初期不要追求 “大而全”,建议聚焦 1 - 2 个最易落地的敏捷仪式,比如 “用户故事生成”, 因为需求分析是各团队的共性工作,且AI自动生成用户故事的工具成熟度高。通过实现简单的功能,让团队认识到AI确实可以帮助到项目,也提升了信心。

- 同时,一定要先度量 “基线指标”,比如当前 “需求分析耗时2天/个”,“故事点估算误差率30%”等等。把这些 “初始数据” 记录下来,后续才能清晰对比 “引入 AI 后,效率提升了多少、精度改善了多少”。更快地显示出效果,容易获得管理层的明确支持和资源承诺。

- 这一步的核心是 “小范围验证价值,搞清楚 AI 能给团队带来什么实际帮助”。

第二阶段:扩展阶段

- 当试点验证AI确实有效果后,就可以搭建 “人工智能-敏捷平台”了,比如把 NLP(自然语言处理,用于解析需求文档、生成文本类内容)、预测模型(用于故事点估算、缺陷预测等)等 AI 能力,整合到统一平台中。

- 还要打通工具链:与 Jira(敏捷项目管理工具)、DevOps 平台(开发运维一体化工具)的 API 对接,让 AI 能力能 “无缝融入” 现有工作流(比如在 Jira 中直接调用 AI 生成用户故事,在 DevOps 流水线中自动触发 AI 缺陷扫描)。

- 这一步是 “从单点试点,向多环节扩展,让 AI 能力渗透到更多敏捷场景中”。

第三阶段:全流程部署阶段

- 最终目标是让AI覆盖**“需求→开发→测试→部署”的完整生命周期**。

- 更关键的是要 “构建反馈闭环”:AI 模型不是“一成不变”的,需根据团队的实际工作表现(比如 “这次故事点预测准不准”,“缺陷拦截率是否达标”等)进行持续优化,让 AI 越来越 “适配” 团队的工作模式。

- 此外,“质量预测”(如技术债务趋势、后期问题发生率预测)会从 “扩展阶段” 的局部应用,深度嵌入全流程,提前预警风险,让整个敏捷生命周期更可控、更智能。

- 这一步是 “端到端打通,让AI真正成为敏捷的‘智能大脑’,驱动全流程高效运转。

简言之,落地“AI+敏捷”是一个“先小范围试点验证、再扩展能力边界、最终实现全流程智能”的过程,每一步都要确保 “效果可感知、价值可衡量”。

准备工作也很重要

- AI的部署实施是一个系统工程,首先要在组织/团队,文化,以及技术能力方面做好准备

- 组织/团队:获取支持,并建立建立AI敏捷项目管理的目标;组建AI敏捷转型团队

- 文化:开展AI敏捷理念的宣贯和培, 建立学习型组织文化

- 技术能力:进行基础设施评估和工具选择;对团队进行相关技能培训,以及数据准备

任何阶段都要将风险识别与应对放在第一优先级。

**注:实施部署不是这个系列的重点,因此只用很短的篇幅进行了简单的描述。**后续根据反馈,可以进行更深入的介绍和讨论。

写在最后

通过这5篇文章,我们探讨了AI与敏捷开发管理的融合:

- 第一篇:了解了AI项目的基本特点和敏捷开发的核心思想,认识到AI项目需要新的管理方法。

- 第二篇:深入分析了如何将敏捷方法论应用到AI项目的各个阶段,建立了完整的映射关系。

- 第三篇:通过三个真实案例,看到了敏捷方法论在AI项目中的成功应用,验证了理论的有效性。

- 第四篇:探讨了如何利用AI技术来优化敏捷实践,实现了双向赋能。

- 第五篇:为组织实施AI敏捷管理提出了实施建议。

AI与敏捷开发管理的融合是软件工程以及项目管理在发展过程中的一个非常有意义的实践,它给组织,团队和个人都带来了巨大的价值。

- 对组织的价值:提高AI项目成功率,降低项目风险

- 对团队的价值:提升团队协作效率,提升开发效率

- 对个人的价值:增强技能和能力, 改善工作体验, 促进职业发展

而随着AI技术演进以及敏捷方法论的发展,我们会看到更智能的、具有更强大预测能力的工具应用到更灵活的、更深入与业务集成的敏捷框架中,从而对项目的完成有了更全面的保障。

AI与敏捷开发管理的融合是一个持续演进的过程,需要组织、团队和个人的共同努力。通过系统性的理论学习和实践应用,我们可以更好地应对AI时代的挑战,实现业务目标和技术创新的双重成功。希望这几篇文章能够为您的AI敏捷转型之旅提供有价值的信息。让我们携手共进,在AI时代创造更加美好的未来!