Linux(操作系统)文件系统--对未打开文件的管理

Linux(操作系统)文件系统–对未打开文件的管理

首先,文件肯定不会全部打开,大多数文件都在存储器(磁盘 / SSD)当中躺着。

那么为了能使得程序运行时能在存储器中准确快速的定位目标文件,操作系统肯定得要对这些文件做好管理。

本文打算从硬件开始讲,我们先来认识一些常见的存储器:磁盘和SSD。

存储器

第一部分:机械硬盘 - 传统的“图书馆”

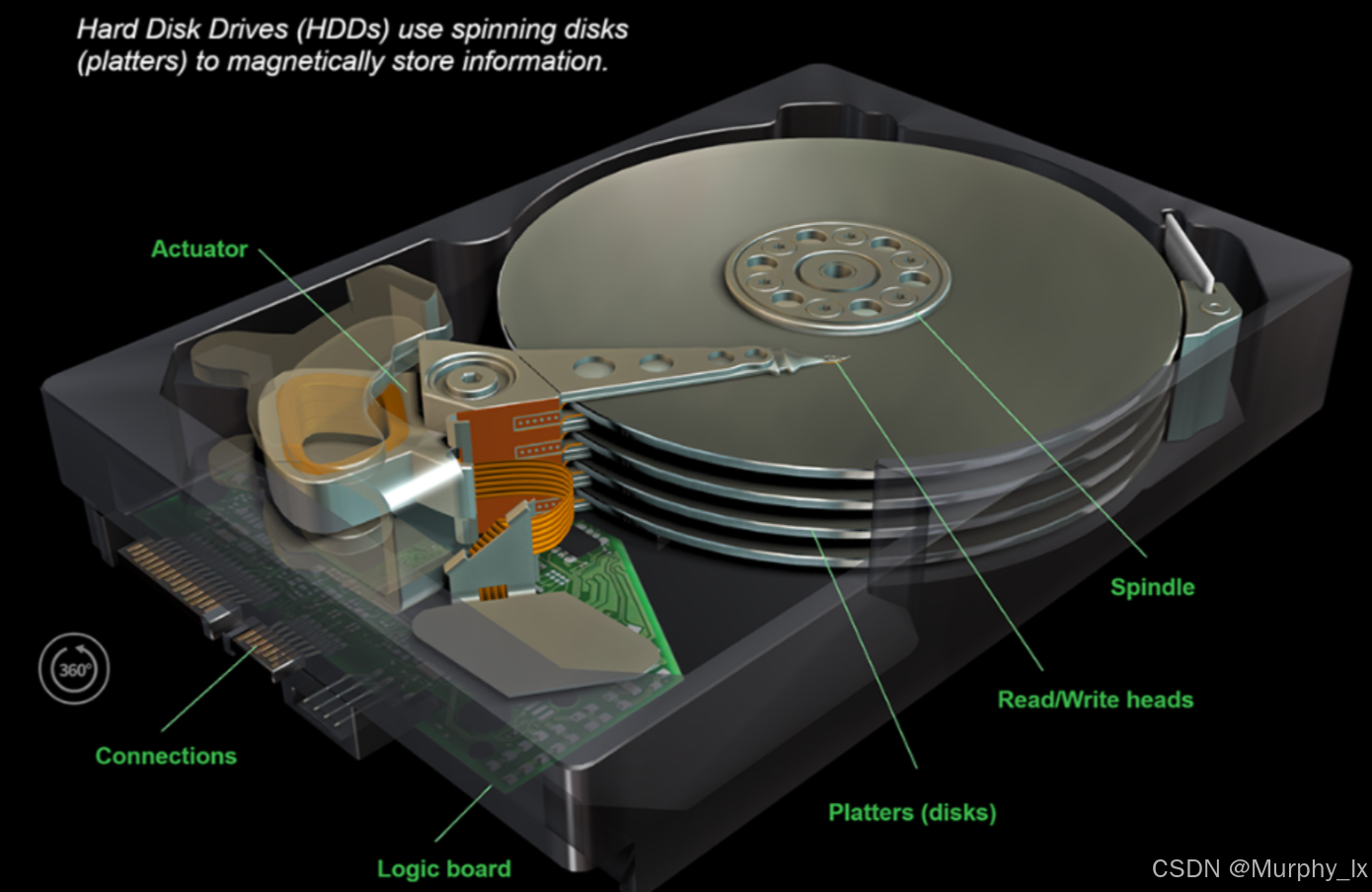

核心原理:机械运动。 机械硬盘(HDD)是一种使用磁性存储来保存数据的非易失性(断电后数据不丢失)存储设备。它的工作方式很像一台老式的唱片机,或者一个巨大的图书馆。

详细组成部分:

- 盘片:一个或多个光滑的圆形磁片,通常由玻璃或铝制成,表面涂有磁性材料。数据就存储在这些盘片的同心圆轨道上。

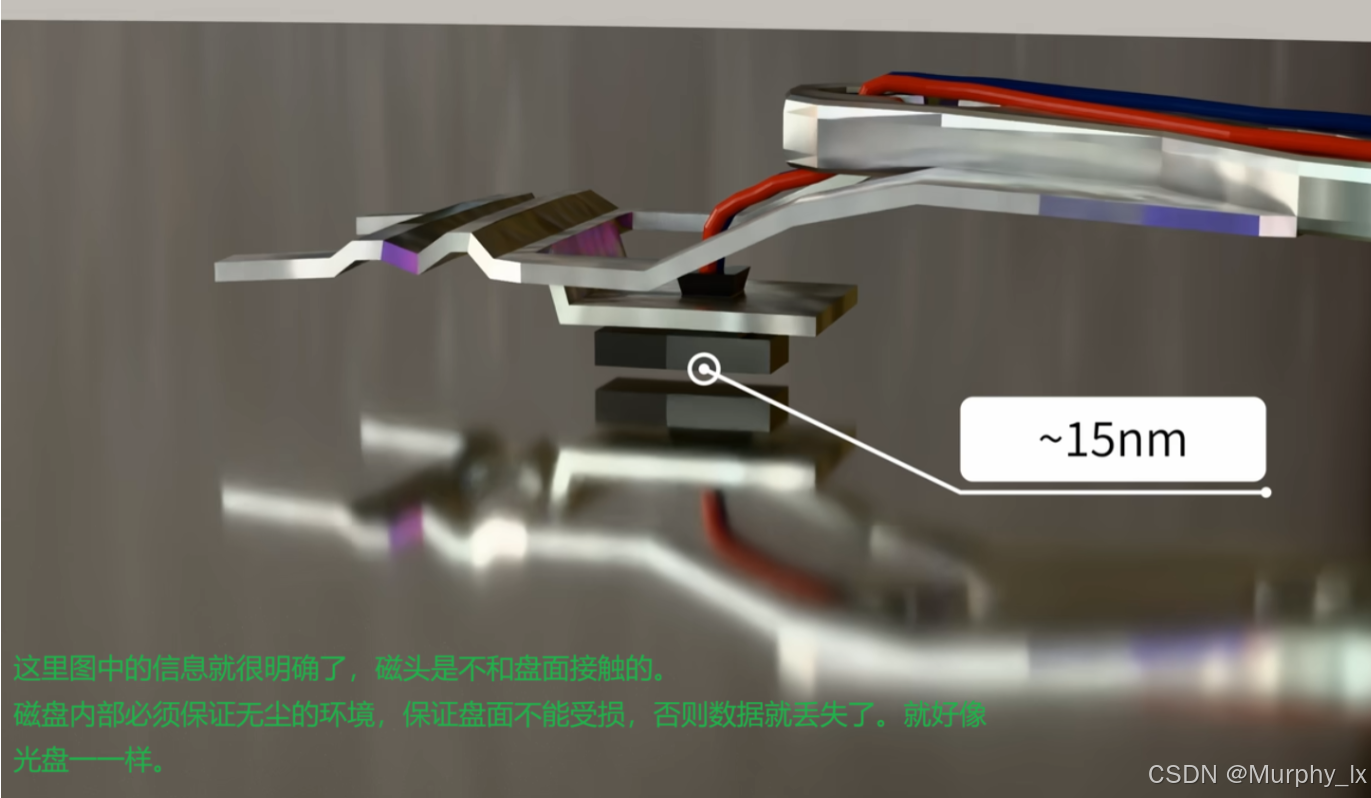

- 磁头:一个微小的装置,负责在盘片上读取和写入数据,类似于唱片机的唱针。它悬浮在高速旋转的盘片上方极近的距离,但绝不接触。

- 机械臂:承载磁头,可以前后移动,将磁头定位到盘片的特定轨道上。

- 主轴马达:驱动盘片以每分钟5400转或7200转(常见于消费级产品)甚至更高的速度旋转。

工作过程(以读取文件为例):

当你要打开一个文件时:

- 机械臂会移动,将磁头定位到存放这个文件数据的“轨道”上方。

- 盘片高速旋转,将存储数据的“扇区”转到磁头下方。

- 磁头感知磁性的变化,将其转换为电信号(0和1),完成数据读取。

这个过程涉及物理运动(机械臂移动、盘片旋转),因此需要时间,这也就是HDD速度较慢的根本原因。

优点:

- 成本低:每GB容量的价格远低于SSD,非常适合需要海量存储而预算有限的情况。

- 容量大:技术成熟,单块硬盘可轻松达到10TB以上甚至20TB的容量。

- 数据可恢复性:在发生物理损坏时,专业的数据恢复服务有较大可能恢复数据。

缺点:

- 速度慢:受限于物理机械结构,读写速度是最大瓶颈(通常每秒100-200MB左右)。

- 怕震动和冲击:工作时磁头与盘片距离极近,强烈的震动或摔落可能导致“磁头撞击盘片”,造成物理损坏和数据丢失。

- 功耗和噪音:马达和机械臂的运转会产生噪音和较高的功耗。

- 体积和重量:由于内部有精密机械结构,通常比SSD更重、更厚。

- 磁盘内部必须无尘:磁盘内容不能有灰尘,不然会有摩擦什么的。

第二部分:固态硬盘 - 电子的“闪存卡”

核心原理:纯电子电路。 固态硬盘(SSD)没有任何可移动的机械部件。它的本质是一块巨大的、速度更快的“U盘”或“SD卡”,使用闪存芯片来存储数据。

详细组成部分:

- 闪存芯片:核心存储介质,用于永久保存数据。主要分为SLC、MLC、TLC、QLC等类型,区别在于每个存储单元能存放的比特数,这影响了寿命、速度和成本。

- 主控制器:SSD的“大脑”,是一颗高性能处理器。负责管理数据如何写入、读取、擦除,以及进行磨损均衡、垃圾回收、错误校正等高级功能,对SSD的性能和寿命至关重要。

- DRAM缓存:一些SSD会带有独立的DRAM缓存,用于存放“地图”(FTL表),能显著加快数据寻址速度(不过无DRAM的SSD也通过主控算法来实现类似功能)。

工作过程(以读取文件为例):

当你要打开一个文件时:

- 主控制器直接通过电路定位到数据所在的闪存芯片和存储单元。

- 通过电信号直接读取数据。

这个过程完全没有机械运动,是纯电子的,因此速度极快。

优点:

- 速度极快:读写速度远超HDD,尤其是随机读写速度(影响系统开机、软件启动、文件拷贝等日常操作的流畅度),可达HDD的几十甚至上百倍(SATA协议SSD可达500MB/s,NVMe协议SSD可达7000MB/s以上)。

- 抗震抗摔:因为没有机械部件,所以对震动和冲击不敏感,更可靠。

- 完全静音:纯电子工作,没有任何噪音。

- 低功耗:功耗远低于HDD,有利于笔记本电脑延长续航。

- 体积小、重量轻:常见的M.2接口SSD就像一片口香糖。

缺点:

- 价格较高:每GB成本仍高于HDD。

- 容量限制:虽然大容量SSD已很常见,但相比HDD的顶级容量仍有差距。

- 有写入寿命限制:闪存芯片有擦写次数(P/E周期)限制,不过对于普通用户来说,在硬盘正常报废前,很难用完其寿命。

- 数据恢复困难:一旦发生故障,数据恢复的难度和成本都非常高。

第三部分:核心区别对比(简单总结)

| 特性 | 机械硬盘 | 固态硬盘 |

|---|---|---|

| 核心原理 | 机械运动(磁头、盘片) | 纯电子电路(闪存芯片) |

| 速度 | 慢,尤其是随机读写,是系统性能瓶颈 | 极快,能极大提升系统响应速度 |

| 抗震性 | 差,怕震动摔落 | 强,抗震动抗摔 |

| 噪音 | 有噪音(马达和磁臂声) | 完全静音 |

| 功耗 | 较高 | 较低 |

| 发热 | 一般 | 高性能型号发热可能较大 |

| 重量和体积 | 重、大 | 轻、小(尤其是M.2形态) |

| 价格(每GB) | 便宜,性价比高 | 昂贵 |

| 容量 | 非常大(轻松10TB+) | 相对较小(常见512GB-4TB) |

| 数据寿命 | 理论上可无限次覆写(但机械会老化) | 有写入次数限制(但足够日常用多年) |

| 数据恢复 | 相对容易 | 非常困难 |

数据存储的真相

为了方便大家后续理解,我这里提出一个疑问:电脑存储数据真的是存储01吗?还是说01只是一种客观表现形式,实际上不是01,而是一些具有两面性的属性,比如高低电压和磁铁的南北极。

简单直接的回答是:电脑存储的数据,本质上并不是“1”和“0”这两个数字,而是上面问题所说的那些“具有两面性的物理属性”。“1”和“0”是人类为了理解和描述这个复杂物理世界而创造的一种极其高效的抽象模型。

1. 物理层:实实在在的“两种状态”

在硬件层面,计算机存储和处理的,是各种实实在在的、可被精确测量和控制的物理现象。这些现象有一个共同的关键特征:它们能稳定地表现出两种截然不同的状态。

上面提到的例子就非常准确:

- SSD(闪存)中:一个浮栅晶体管中是否被困住了电子。有电子代表一种状态(比如0),无电子代表另一种状态(比如1)。这通过晶体管的电压阈值来判定。

- 内存(DRAM)中:一个微小的电容是否充有电荷。有电荷(高电压)代表1,无电荷(低电压)代表0。

- 机械硬盘(HDD)中:一个微小的磁性区域磁化的方向。朝南代表一种状态,朝北代表另一种状态。(不过现在不用磁极方向来判断状态了,而是磁力强弱,不过为了方便讲解,后续我们依旧使用南北极来解释,感兴趣的可以自行再去了解)

- CPU内部:一条电路上的电压水平。高电压(比如3.3V)代表1,低电压(接近0V)代表0。

- 光盘(CD/DVD)中:一个微小的坑点。有坑和无坑对激光的反射率不同,从而区分状态。

所以,在最底层,计算机存储和处理的是一系列这些物理状态的快速变化。

2. 抽象层:为什么是“0”和“1”?

现在我们有了各种“双态”物理系统,但如何用它们来表示数字、文字、图片、声音等复杂信息呢?这时,二进制(Binary) 系统就成为了完美的桥梁。

- 二进制是“双态”系统的天然语言:我们的十进制有0-9十种状态,很难用物理器件稳定实现。但二进制只有0和1两种状态,正好与上述所有物理器件的“双态”特性完美对应。我们可以简单地约定:高电压 = 1,低电压 = 0;有磁荷 = 1,无磁荷 = 0,等等。

- 布尔代数的威力:数学家乔治·布尔创立的布尔代数,是一个完全基于“真/假”(是/否)两种状态的逻辑系统。计算机的奠基者们(如香农)发现,可以用电路来实现布尔代数中的“与(AND)”、“或(OR)”、“非(NOT)”等逻辑运算。于是,物理器件的“开/关”状态,就变成了可以进行数学和逻辑计算的“1/0”。

3. 从01到万物:层次的构建

单个的0或1(称为一个“比特”,bit)意义不大,但当我们把它们组合起来,魔力就发生了:

- 表示数字:8个比特组成一个“字节”(Byte)。例如,二进制

01000001可以表示十进制数字 65。 - 表示字符:通过编码标准(如ASCII),我们可以规定哪个二进制数字代表哪个字符。比如,在ASCII码中,

01000001就代表大写字母 ‘A’。 - 表示像素:一张图片被分解成无数个像素点。每个点的颜色可以用一组二进制数来表示(例如,用24个比特表示红、绿、蓝三色的强度)。

11111111 00000000 00000000可能就代表纯红色。 - 表示指令:CPU的指令本身也是一串二进制代码。CPU读取这些代码,就能知道是要进行加法、减法,还是从内存读取数据。

总结:一个精妙的“翻译”过程

所以,整个计算机的工作流程,可以看作一个逐层抽象和翻译的过程:

现实世界(文字、图片、声音) -> 被软件编码成 -> 二进制数字(0和1的序列) -> 被硬件解释为 -> 物理状态(电压、磁性等)-> 被硬件电路处理和存储。

当需要读取数据时,过程则反过来:

物理状态 -> 被硬件翻译成 -> 二进制数字 -> 被软件解码成 -> 我们可以理解的信息。

结论:“0”和“1”不是实体,而是一种思想模型,一种约定俗成的符号。 它们是人类理解力与物理世界复杂性之间的完美接口。电脑真正存储的是高低电压、磁极方向等物理状态,但我们选择用“0”和“1”这套简洁的符号系统来代表和操作这些状态,从而构建出了整个波澜壮阔的数字世界。

机械硬盘

虽然现在大多数普通人的电脑已经不怎么使用磁盘了,但是企业中存储数据大多现在用的还是磁盘(企业磁盘不同于我们使用的普通磁盘),所以本文将从磁盘结构开始,逐步靠近操作系统文件系统。想要搞清楚操作系统文件系统的设计,我们就得从存储的终点(存储器)讲起。(大家也可以通过B站上的视频去了解,就比如:用最好的动画为你讲解–机械硬盘的原理_哔哩哔哩_bilibili)

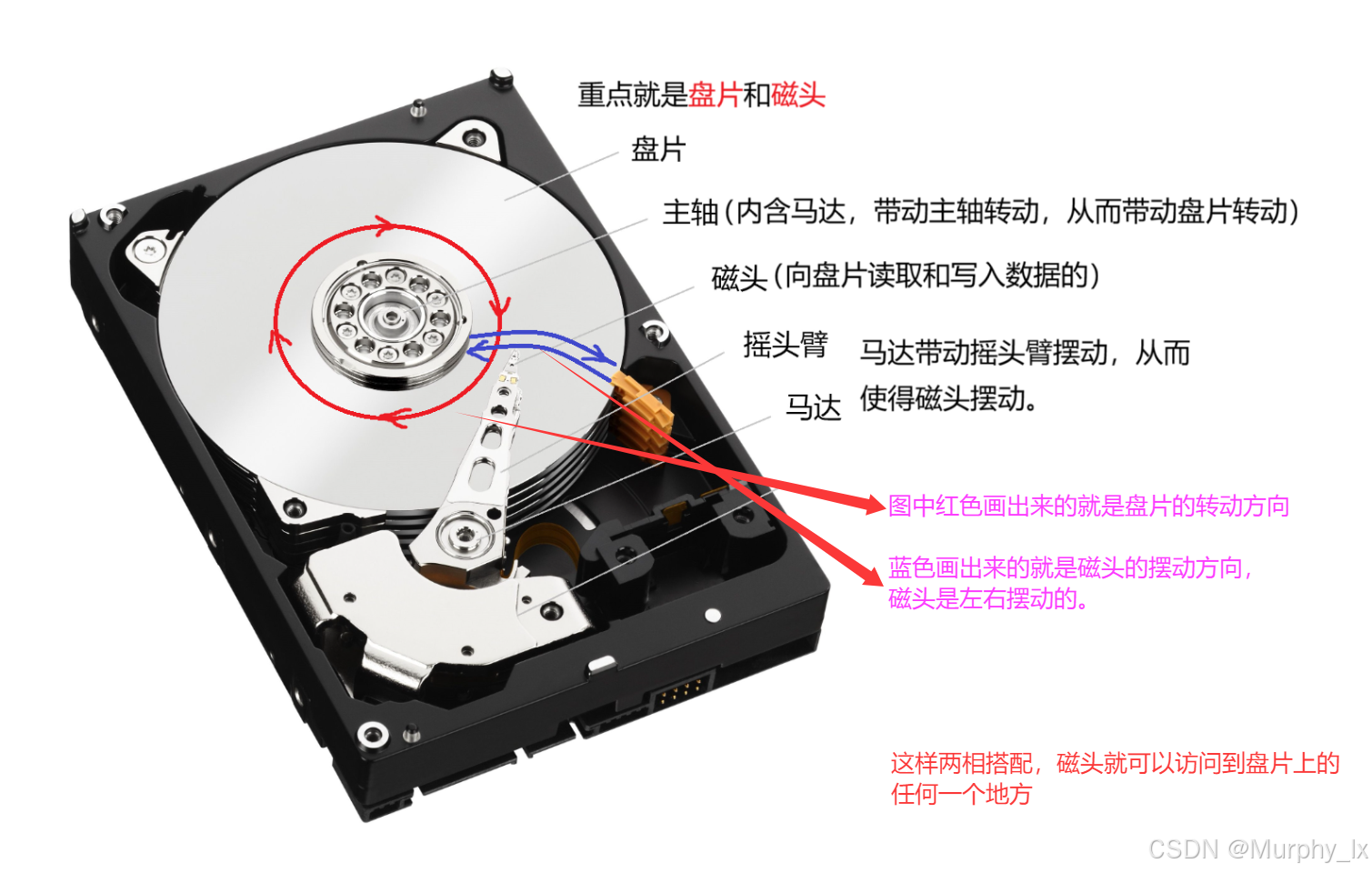

机械硬盘的构成:

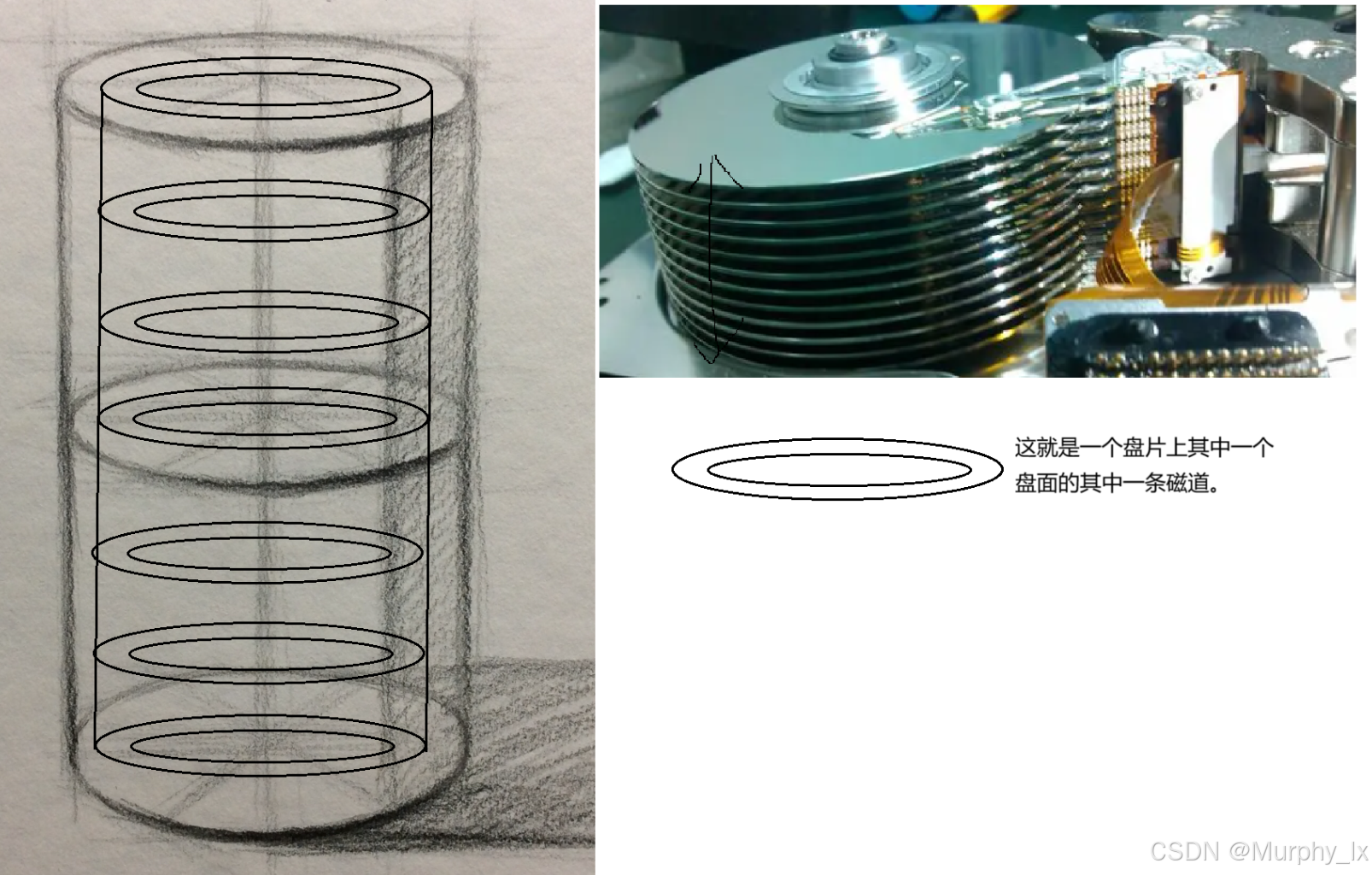

机械硬盘的组成其实并不复杂,对于我们来说重点部件也就2,3个,下面我用一两张图给大家说明一下:

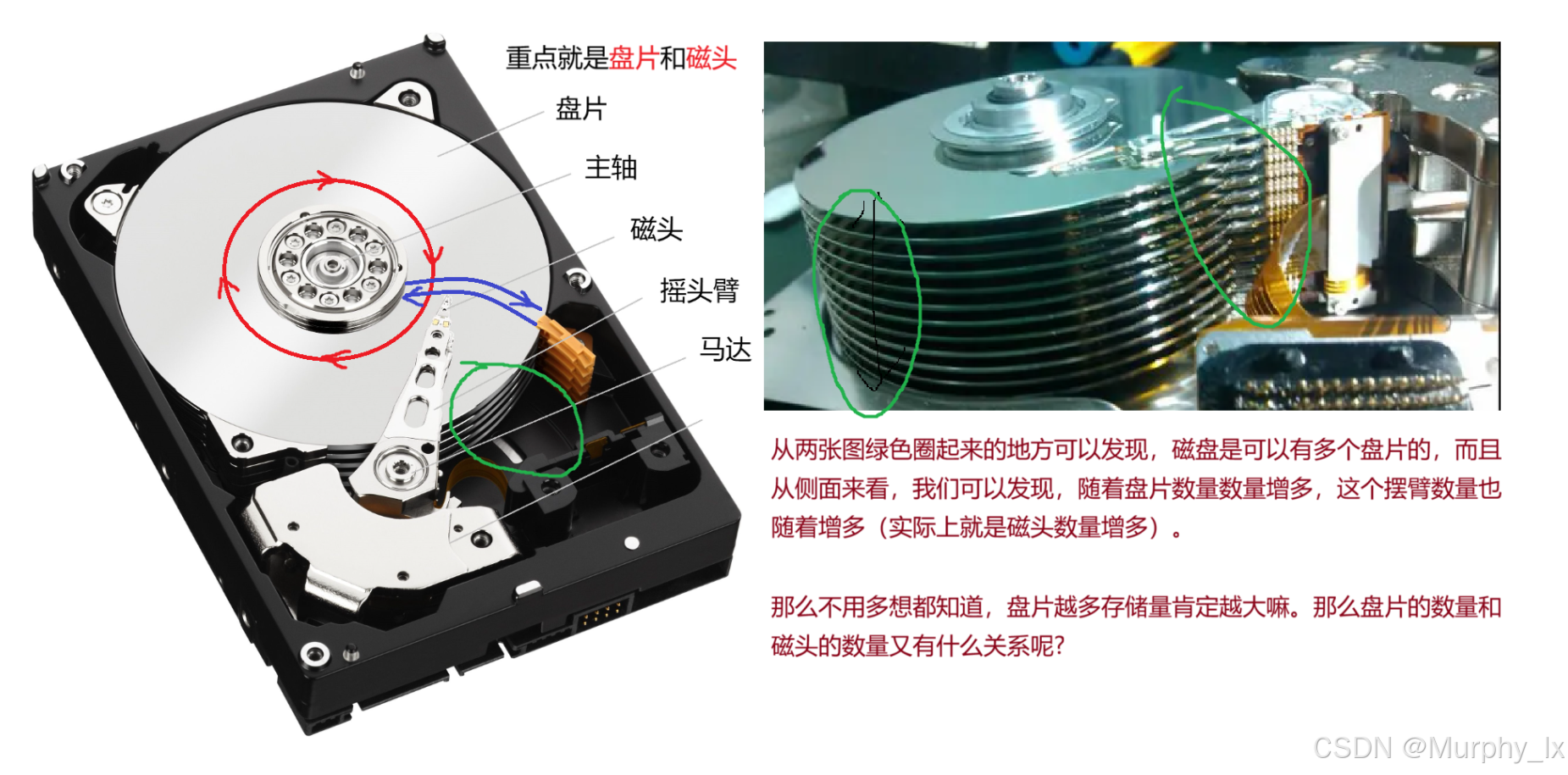

回答上图中的问题:现代的磁盘内部中,磁头的数量 = 盘片的数量 * 2。这是为什么呢?大家想想,一个盘片有两个面,如果一个盘片只用其中一个面是不是有点浪费?就好像一张白纸,你只用其中一面,另一面不用,说实在的,我觉得挺浪费的。

在过去的过去,由于技术问题,确实一个盘片只用其中一面。不过现代的磁盘,早就已经将盘片的两面都利用起来了。对应的,磁头是用来读取和写入数据的,而且一个磁头只能在一个盘面上工作,所以磁头的数量就会随着盘面的数量的增多而增多。

所以也可以这样理解:磁头的数量 = 盘面的数量。所以当系统选择哪个盘面读取或写入数据的时候,实际上操作的是选择盘面对应的磁头。

机械硬盘的物理存储

机械硬盘的物理存储结构可以看作一个极其精密的“图书馆系统”。

为了让大家更容易理解,我们将分两步讲解:

- 物理结构划分 - 硬盘盘片的“几何学”划分。

- 数据存储原理 - 数据是如何“写”上去的。

第一部分:物理结构划分 - 盘片的“同心圆”设计

1. 盘片(两面盘面都存储数据)

- 这是存储数据的核心载体,一个或多个光滑的圆形磁片,表面涂有磁性材料。

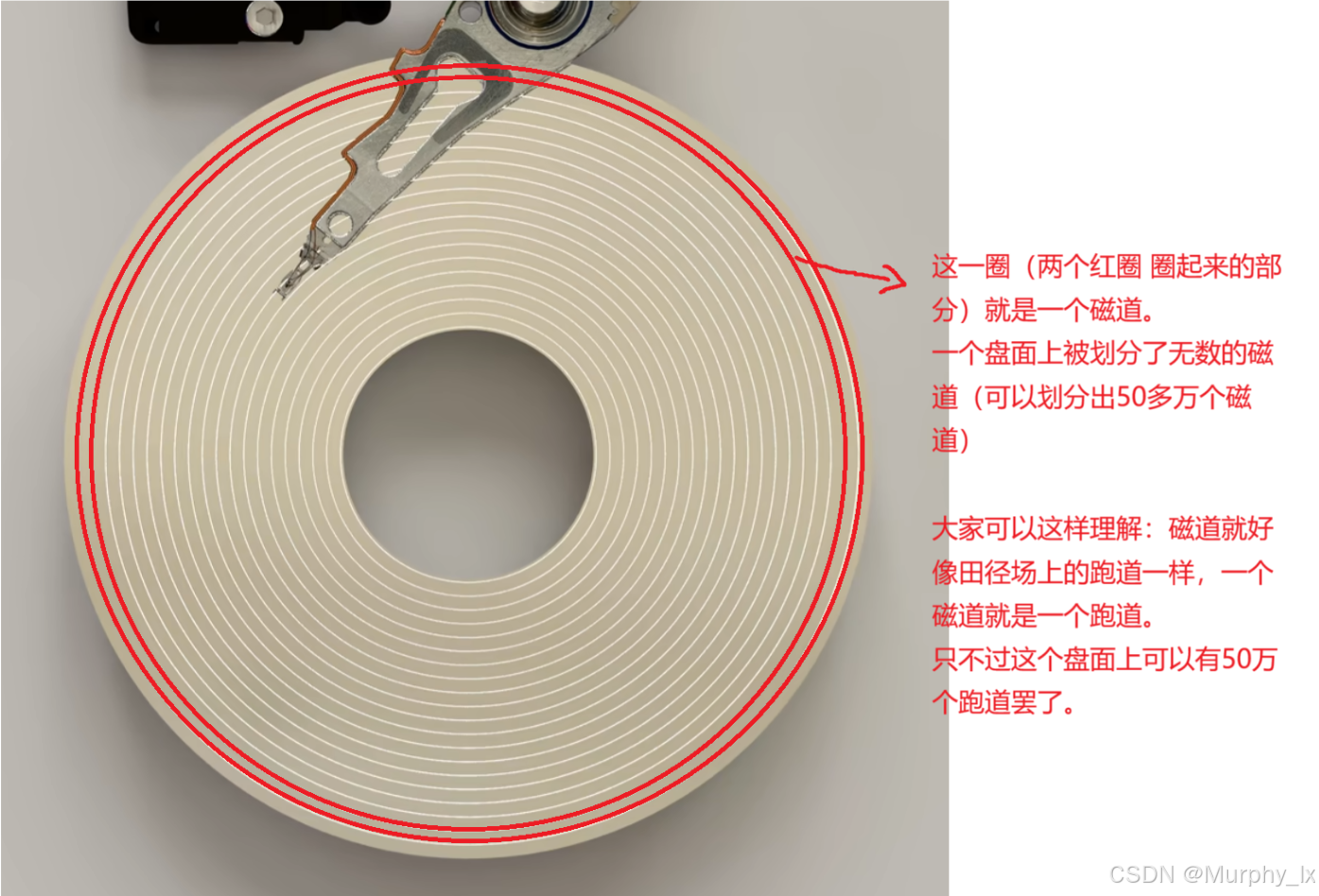

2. 磁道

- 每个盘片都被逻辑上划分成成千上万个同心圆,这些圆圈就是磁道。

- 比喻:就像体育场的跑道,一条一条的,但都是围绕同一个中心。最外圈的磁道最长,最内圈的磁道最短。

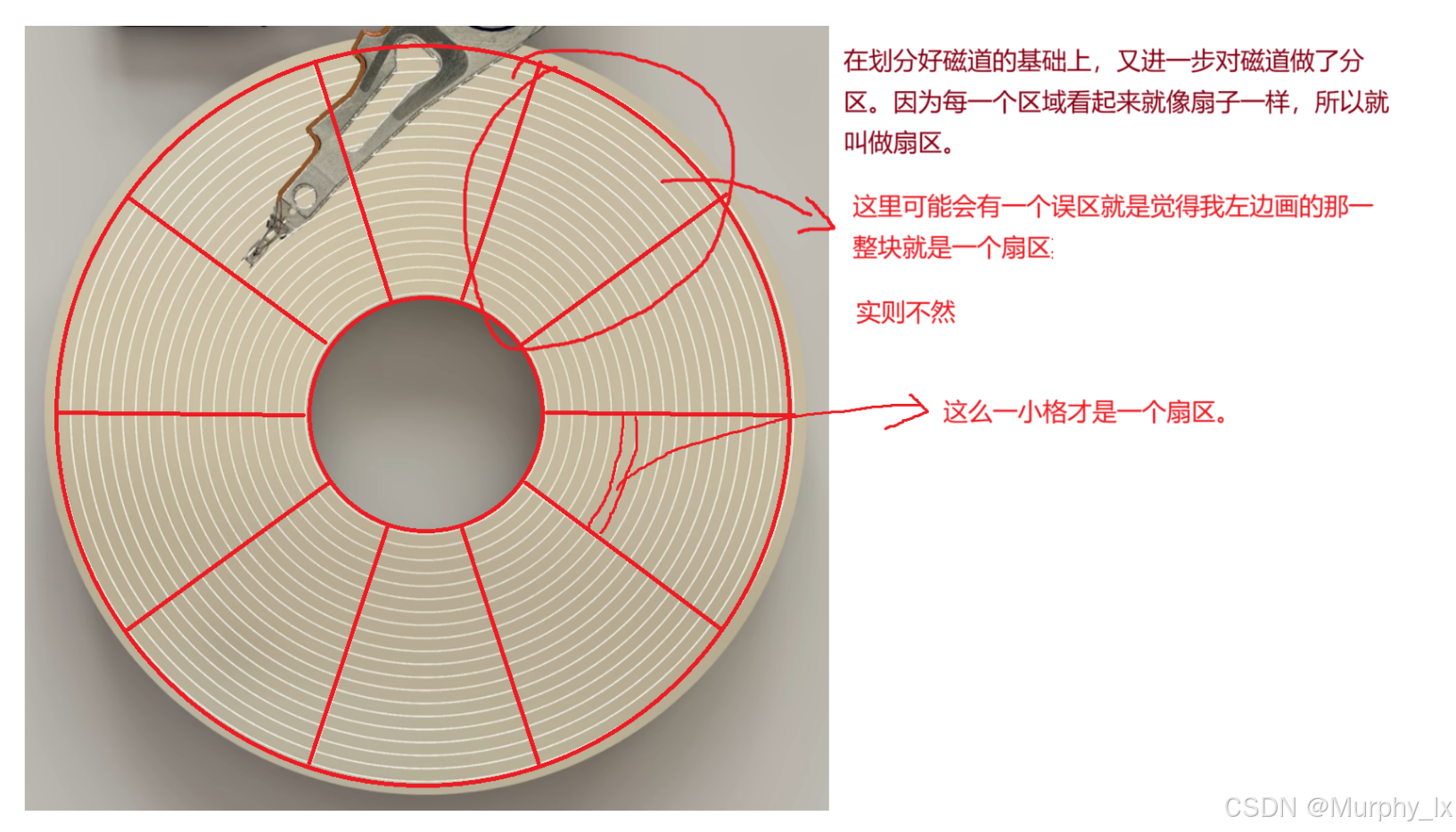

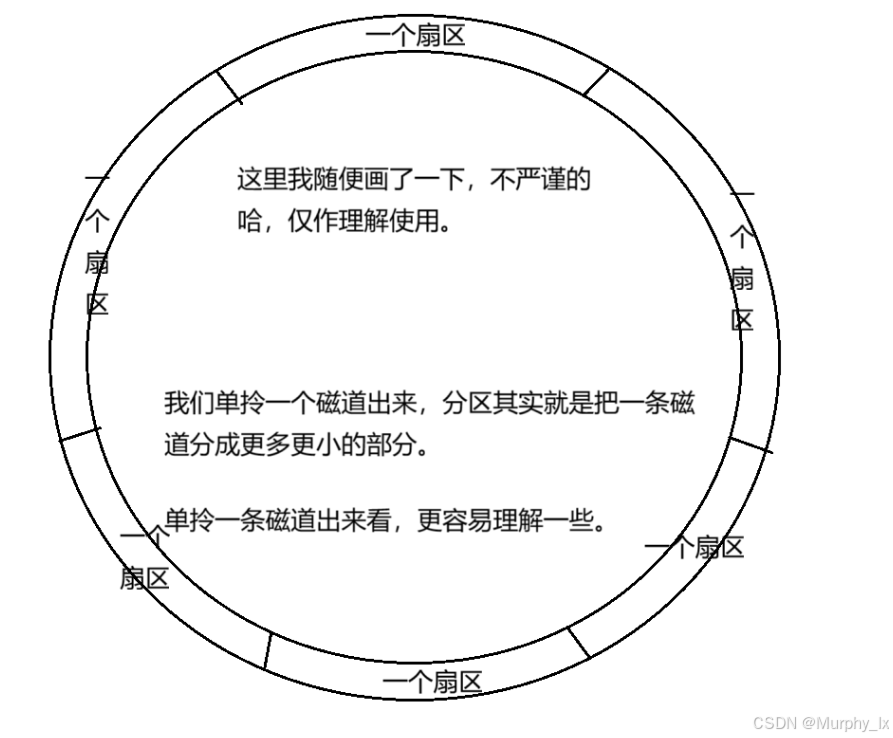

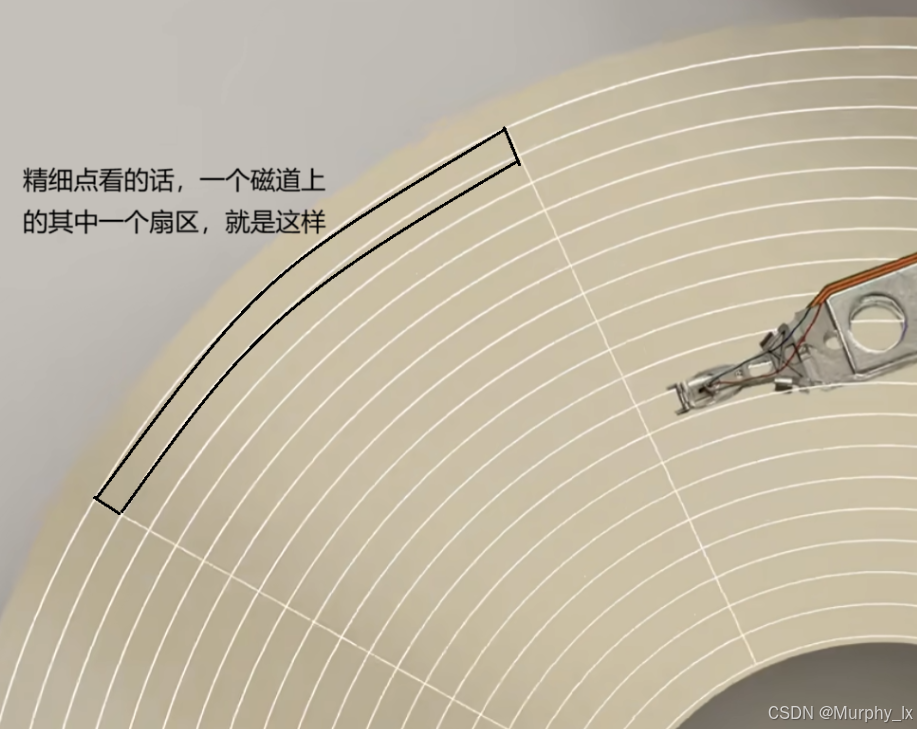

3. 扇区

- 每条磁道又被等分成许多小弧段,每一个弧段称为一个扇区。这是硬盘可寻址的最小存储单位。

- 传统上,每个扇区的大小是 512字节。现代高级格式硬盘则使用 4096字节(4KB) 的扇区。

- 比喻:将一条跑道(磁道)等分成许多个“格子”或“块”。每个格子就是一个扇区。

补充:

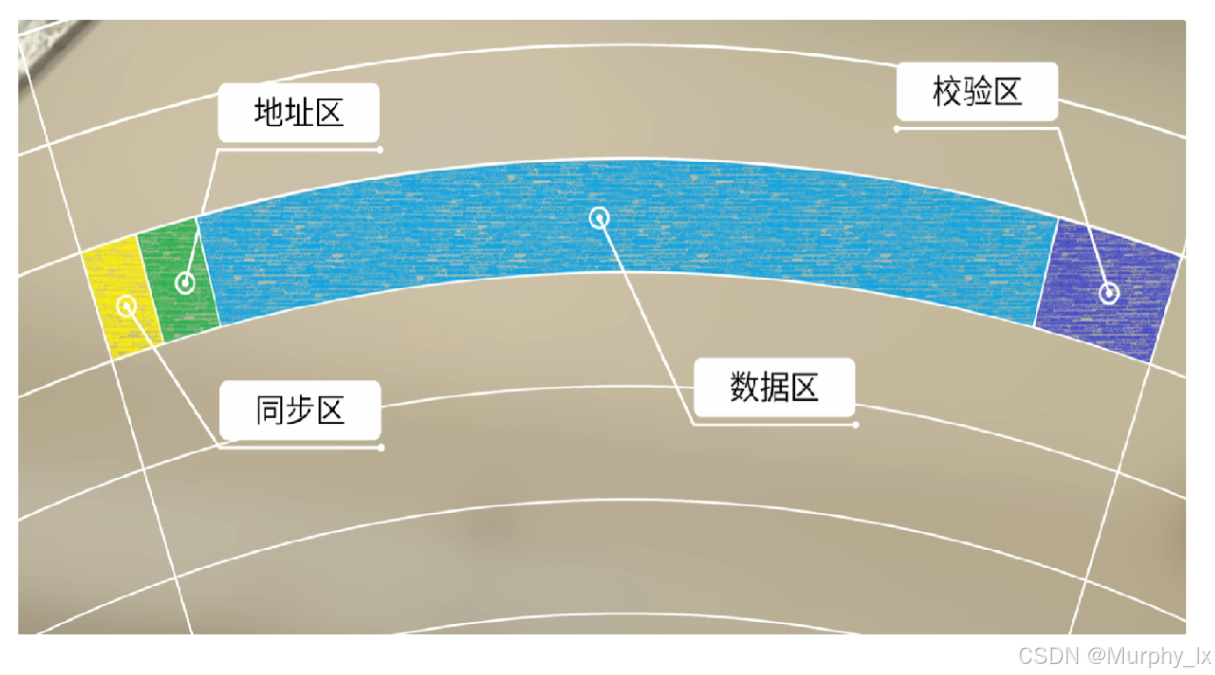

上图直观地展示了一个机械硬盘磁道上一个扇区的物理结构布局。

简单来说,它告诉我们,硬盘存储数据时,并不是把数据直接扔到盘片上,而是遵循一个非常规整的数据包格式。每个扇区都像是一个结构完整的“数据集装箱”。图中从左到右的四个部分分别负责不同的关键任务:

1. 同步区

- 作用:同步时钟信号。可以理解为磁头在读取数据前,需要先“听”一段节拍器一样的声音,以便与后续传来的数据流保持步调一致。这确保了磁头能准确地判断出每个比特(0或1)的起始和结束位置,防止读错位。

- 比喻:就像跑步比赛时的“各就各位,预备——”口令,让所有参与者(硬盘的读取电路)做好准备,统一节奏。

- 地址区

- 作用:存储这个扇区的“门牌号”。里面写的是这个扇区的唯一标识信息,例如:它在哪个柱面、哪个磁头(盘面)、哪个扇区。

- 比喻:就像信封上的收件人地址。磁头通过读取这个地址,来确认“哦,我现在找到的就是我要找的那个第305号扇区,没错”,然后才会读取后面的真实数据。

- 数据区

- 作用:存储用户的实际数据。这是扇区中最大的一部分,我们保存的文件、照片、程序等最终都被转换成0和1存储在这里。

- 比喻:这就是“集装箱”里装的真正货物本身。

- 校验区

- 作用:用于检查数据是否出错。这里存储的是根据数据区的内容计算出来的一段额外信息(如ECC,错误校正码)。当数据被读取时,硬盘会再次计算并比对校验码。如果两者不一致,说明数据可能因干扰等原因出错了,硬盘会尝试自动修复。

- 比喻:就像快递包裹的防拆封条或清单。收到货时,你通过检查封条是否完好(校验码是否匹配)来判断货物(数据)在运输过程中有没有被损坏。

4. 柱面

- 当有多张盘片叠在一起时,所有盘片上半径相同的磁道就组成了一个柱面。

- 比喻:想象一摞盘子(盘片),在每个盘子的相同半径位置画一个圆(磁道)。所有这些圆圈在垂直方向上形成了一个“虚拟的圆柱体”,这就是柱面。

- 重要性:磁头臂是同时移动所有磁头的。当数据被写入一个柱面时,意味着可以在不移动磁头臂的情况下,通过切换不同的磁头(即不同的盘面)来连续读写大量数据,速度非常快。这是早期硬盘优化的重要概念。

大家可以结合下图来简单理解一下。

总结一下层级关系:

盘片 -> (被划分为)-> 磁道 -> (被划分为)-> 扇区。

多个盘片上相同半径的磁道 组成 -> 柱面。

第二部分:数据存储原理 - 磁学“书写”

现在我们知道数据是存放在“扇区”这个最小单位里的,那么0和1是如何实际存储的呢?

1. 存储介质:磁性材料

- 盘片表面覆盖着一层由无数个微小的、可被磁化的磁性颗粒组成的材料。

2. 写入数据:改变磁场方向

- 写磁头本质上是一个微小的电磁铁。当需要写入数据时,电流通过磁头,会产生一个非常局部的磁场。

- 这个磁场会瞬间改变其正下方盘片表面磁性颗粒的磁化方向。

- 我们可以约定一种磁化方向代表 “1”(例如,南极朝上),相反的方向代表 “0”(北极朝上)。

- 通过精确控制电流的方向,磁头就可以在盘片上“书写”出一连串的0和1。

3. 读取数据:感应磁场方向

- 读磁头(在现代硬盘中,读/写头是集成在一起的)的工作原理则相反。当盘片旋转,磁化区域经过磁头下方时,磁场的变化会在磁头中感应出微弱的电流。

- 电流的方向(正或负)就揭示了下方磁性颗粒的磁化方向,从而解读出是“0”还是“1”。

整个过程比喻:一个超高效的自动化图书馆

让我们用一个完整的比喻来串联所有概念:(这个比喻是不太严谨的,大家仅作参考,简单理解,有个概念就ok)

- 硬盘 = 一个巨大的圆形图书馆。

- 盘片 = 图书馆的一层楼(这个图书馆可以有多层)。

- 磁道 = 这一层楼上的一圈一圈的书架。

- 柱面 = 所有楼层上半径相同的那一圈书架。图书管理员站在这个位置,不用左右移动,只需上下楼就能拿到不同楼层但同一位置的书。

- 扇区 = 书架上的一个格子,是放书的最小单位。

- 磁头 = 图书管理员的手和眼睛。他/她负责把书(数据)放进格子,或从格子里取出来。

- 磁头臂 = 图书管理员的手臂。

- 音圈马达 = 管理员的大脑和肌肉,指挥手臂快速、准确地伸到特定的书架。

- 主轴马达 = 让整个图书馆(盘片)旋转,把目标格子转到管理员面前。

存数据(写入)的过程:

- 系统说:“把这本书(数据)存到A区第3架第5格(某个磁道和扇区)。”

- 管理员的大脑(硬盘控制器)指挥手臂(磁头臂)移动到A区第3架(寻道)。

- 图书馆旋转,将第5格转到管理员面前(旋转延迟)。

- 管理员将书放进格子(磁头改变磁性方向,写入数据)。

取数据(读取)的过程类似,只是从格子里取出书(读取磁性方向)。

关键性能指标

这个物理结构也直接决定了硬盘的性能瓶颈:

- 寻道时间:磁头臂移动到正确磁道所需的时间。这是物理运动,是最耗时的部分之一。

- 旋转延迟:盘片旋转,将目标扇区转到磁头下方所需的时间。平均通常是盘片旋转半周的时间。

- 数据传输时间:实际从扇区读取数据并传输出去的时间。

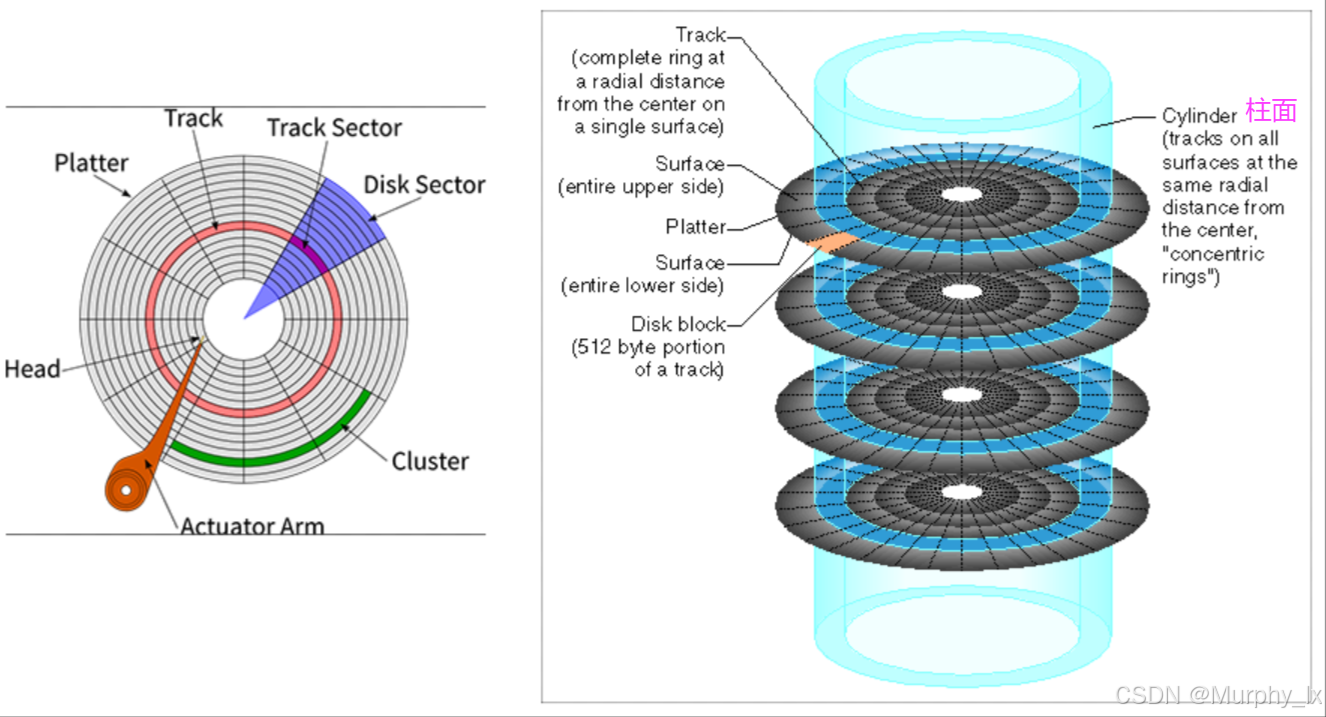

CHS定位法

那么当机械硬盘接收到操作系统的指令的时候,是怎么定位到每一个扇区上的呢?(定位扇区的工作是机械硬盘完成的)

在过去,使用的定位方法叫:CHS定位法。

1. CHS是什么?

CHS 是机械硬盘早期使用的一种物理寻址方法,是 Cylinder(柱面)、Head(磁头)、Sector(扇区) 的缩写。它的核心思想是将硬盘的物理结构视为一个三维几何空间,通过这三个坐标来精确定位每一个数据块(扇区)的位置。

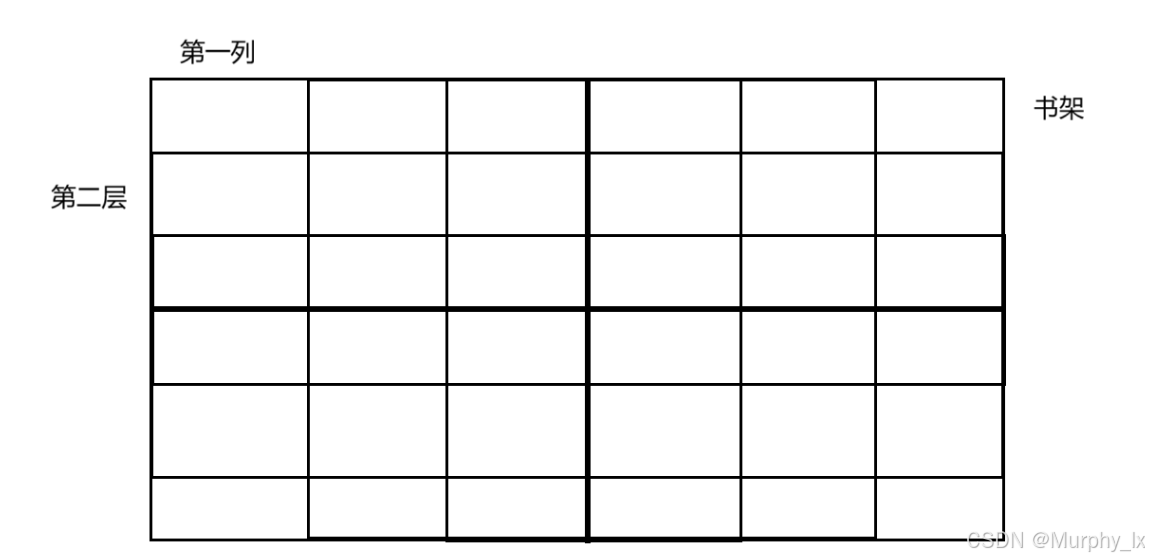

您可以把它想象成一个多层图书馆的索书系统:

- 柱面 相当于第几列书架。

- 磁头 相当于这列书架的第几层。(一列书架中的一层对应一个盘面)

- 扇区 相当于这层书架上第几本书。

通过(列,层,本)这三个信息,就能唯一找到任何一本书。

2. 详细解释这三个参数

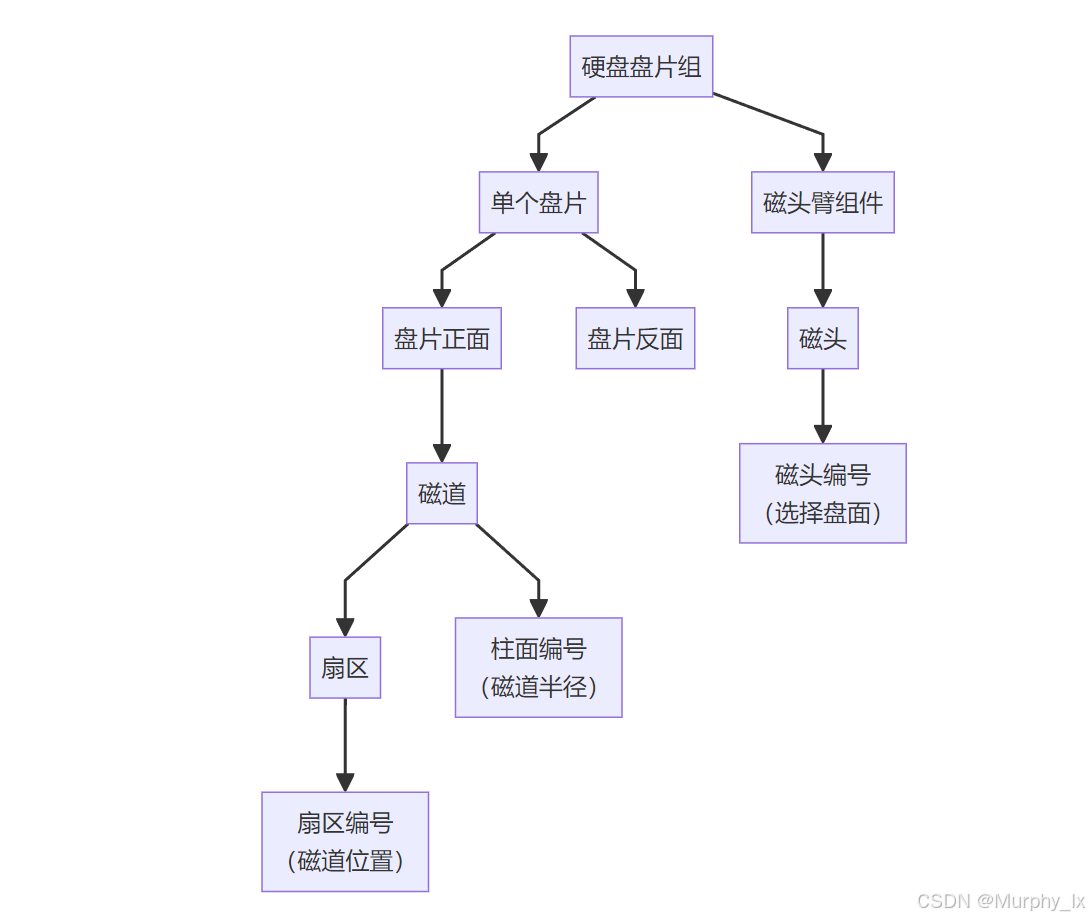

为了更好地理解,请结合下图所示的硬盘物理结构进行想象:(盘片反面 同 盘片正面,只不过没画出来而已)

flowchart TDA[硬盘盘片组] --> B[单个盘片]A --> C[磁头臂组件]B --> D1[盘片正面]B --> D2[盘片反面]D1 --> E[磁道]E --> F[扇区]C --> G[磁头]G --> H[磁头编号<br>(选择盘面)]E --> I[柱面编号<br>(磁道半径)]F --> J[扇区编号<br>(磁道位置)]

下面我们根据图示,详细解释每个参数:

- Cylinder(柱面)

- 物理意义: 假设硬盘有多个盘片,所有盘片上半径相同的同心圆磁道,在立体上就构成了一个“圆柱面”。柱面号就是这些磁道的编号。

- 作用: 它决定了磁头臂组需要移动到的径向位置。一旦磁头臂移动到位,所有磁头就都对准了各自盘片上编号相同的磁道。(补充一下就是:所有磁头是绝对固定在一起,同步移动的,大家可以想象磁头臂就像一把梳子的那根梁,而所有磁头就像梳子的齿,它们被刚性连接在同一根磁头臂上。)

- 特点: 这是寻址过程中唯一需要机械运动的步骤,速度最慢,对性能影响最大。

- Head(磁头)

- 物理意义: 每个盘面都有一个对应的读写磁头,这些磁头被安装在同一个磁头臂上,同步运动。磁头号就是对这些磁头的编号。

- 作用: 在磁头臂移动到指定柱面后,磁头号用于激活具体的哪一个磁头(选择哪一个盘面)来进行读写操作。

- 特点: 这是一个电子切换过程,几乎没有延迟,速度极快。

- Sector(扇区)

- 物理意义: 每条磁道都被等分为若干个小弧段,每个弧段称为一个扇区。扇区是硬盘读写的最小物理单位,传统大小为512字节(现代高级格式硬盘为4K字节)。

- 作用: 扇区号指定了在磁道上的具体位置。选定磁头后,硬盘会等待盘片旋转,直到目标扇区转到磁头下方。

- 特点: 等待扇区转到磁头下的时间称为旋转延迟,这也是影响硬盘速度的一个重要因素。

三、CHS 定位的工作流程举例

假设操作系统需要读取一个位于 (120, 3, 10)的数据,工作流程如下:

- 步骤一:定位柱面(移到第120列书架)

- 硬盘控制器收到指令

C=120。 - 控制器驱动步进电机,将磁头臂快速且精准地移动到盘片半径对应的第120个柱面的位置。此时,所有磁头都悬停在了各自盘片的第120号磁道上空。

- 硬盘控制器收到指令

- 步骤二:选择磁头(选择第3层书架)

- 控制器收到

H=3,于是激活3号磁头,准备读写3号盘片对应的盘面。其他磁头则被暂时禁用。

- 控制器收到

- 步骤三:定位扇区(拿第10本书)

- 控制器收到

S=10。 - 3号磁头已经就位,此时盘片在电机驱动下高速旋转。磁头开始读取磁道上的地址标记,等待第10个扇区旋转到其正下方。

- 一旦目标扇区到达,磁头立即进行读取操作,将数据传送到硬盘缓存中。

- 控制器收到

整个过程可以简述为:先移动手臂(柱面 / 磁道),再选择眼睛(磁头),最后等待书本转到面前(扇区)。

四、CHS的局限与现代的LBA

CHS的局限性

CHS寻址方式有两大致命局限,最终导致其被淘汰:

- 容量瓶颈: 最严重的问题。早期的BIOS和操作系统使用CHS参数时,给每个参数分配的位数是有限的(C=10位, H=8位, S=6位)。这导致了其最大寻址能力为:

- 1024柱面 × 256磁头 × 63扇区 × 512字节/扇区 ≈ 8.4 GB。

- 这就是著名的 8.4GB容量限制。当硬盘容量超过这个大小后,超出的部分无法被CHS系统识别。

- 与物理结构强绑定: 现代硬盘采用区域位记录(ZBR) 等技术,即外圈磁道的扇区数比内圈多,以提高容量。因此,硬盘的物理“每磁道扇区数”并不是一个固定值。CHS寻址要求固定扇区数,已不适用于现代硬盘的复杂物理结构。

现代的解决方案:LBA(逻辑块地址)

为了彻底解决CHS的局限,LBA(Logical Block Address,逻辑块地址) 成为了现代硬盘绝对主流的寻址方案。

- 什么是LBA: LBA摒弃了复杂的几何概念,将整个硬盘的所有扇区从0开始进行线性的一维编号。第一个扇区是LBA 0,第二个是LBA 1,依此类推。操作系统只需告诉硬盘“读取LBA #n号扇区”即可。

- LBA的优势:

- 突破容量限制: 采用48位LBA寻址,最大可支持128PB的硬盘容量,远超当前需求。

- 简单高效: 操作系统无需关心硬盘内部的物理结构,寻址计算变得非常简单。

- 兼容性好: 在旧系统上,硬盘固件(Firmware)可以将BIOS传来的CHS参数透明地转换为LBA地址,从而支持大容量硬盘。

现在,CHS只是一个历史概念,在实际应用中已被LBA完全取代。我们日常使用的操作系统(如Windows, Linux, macOS)和硬件(SATA, NVMe接口)都基于LBA进行磁盘操作。

物理抽象形成逻辑

LBA方法

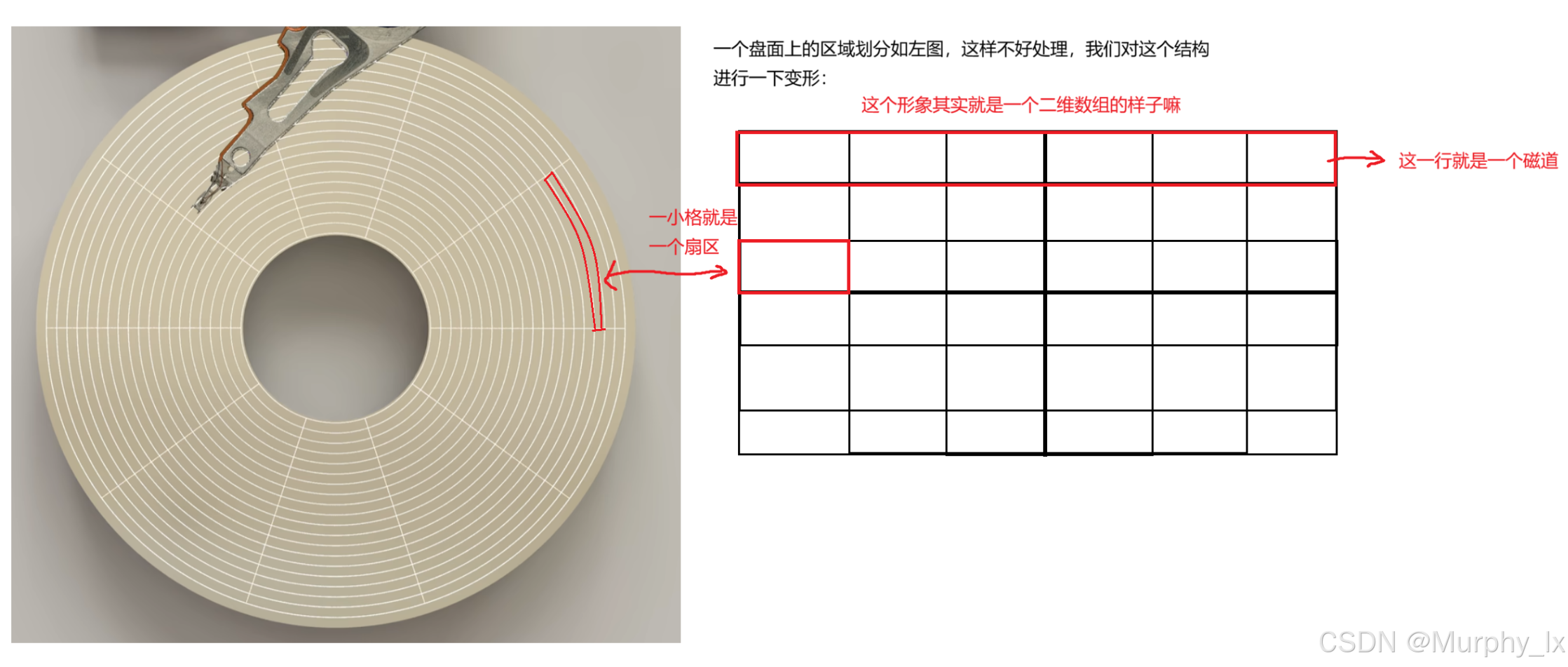

圆变方:将整个盘面的结构抽象为二维数组

方变条:二维数组进一步抽象为一维数组

抽象结束,开始讲解LBA方法

下面,我将结合这张图的内容,梳理一下 LBA 的概念。

结合图示讲解 LBA(逻辑块地址)

上图完美地展示了操作系统为何以及如何采用 LBA 来进行数据管理。我们可以分三步来理解:

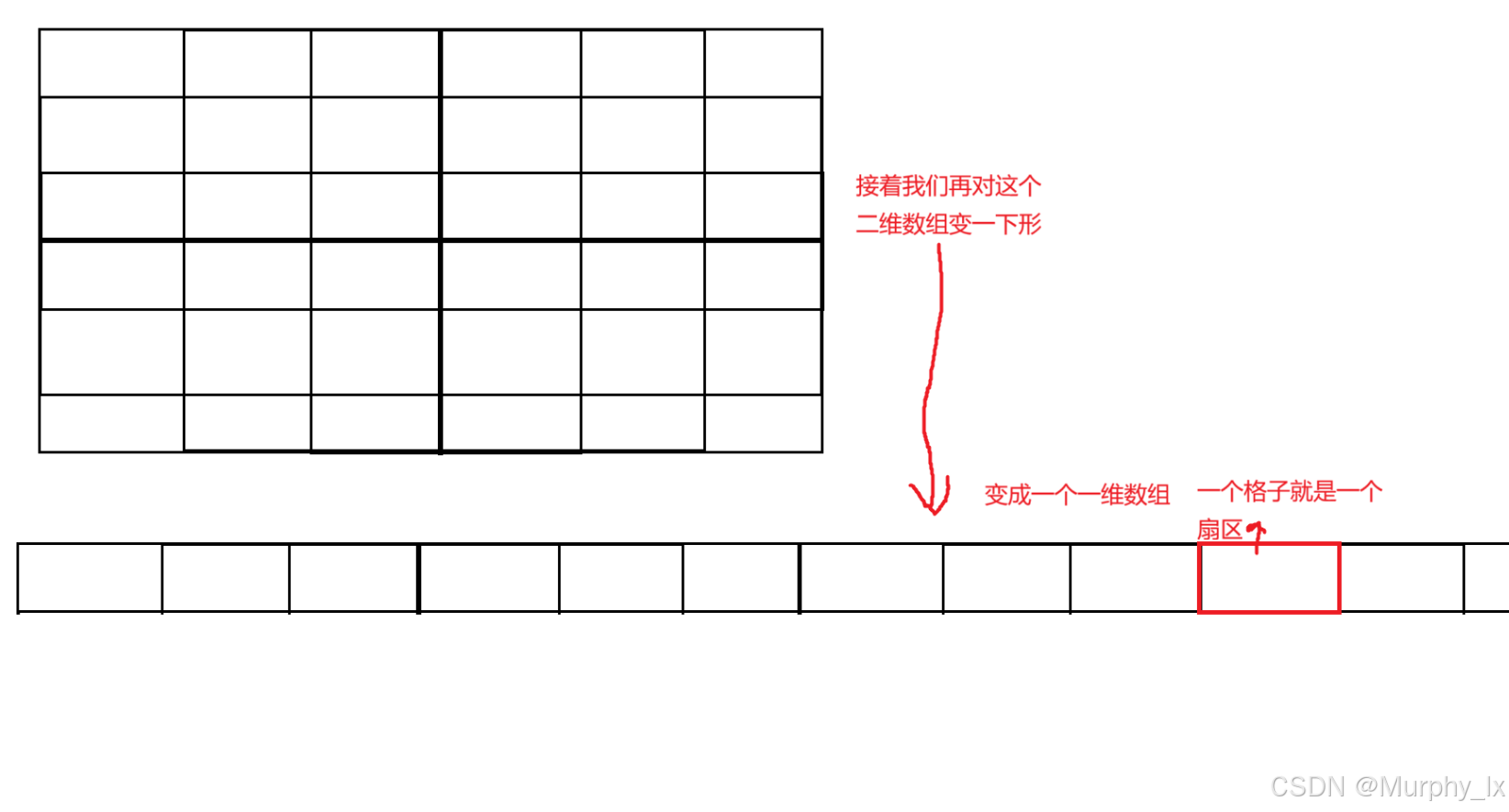

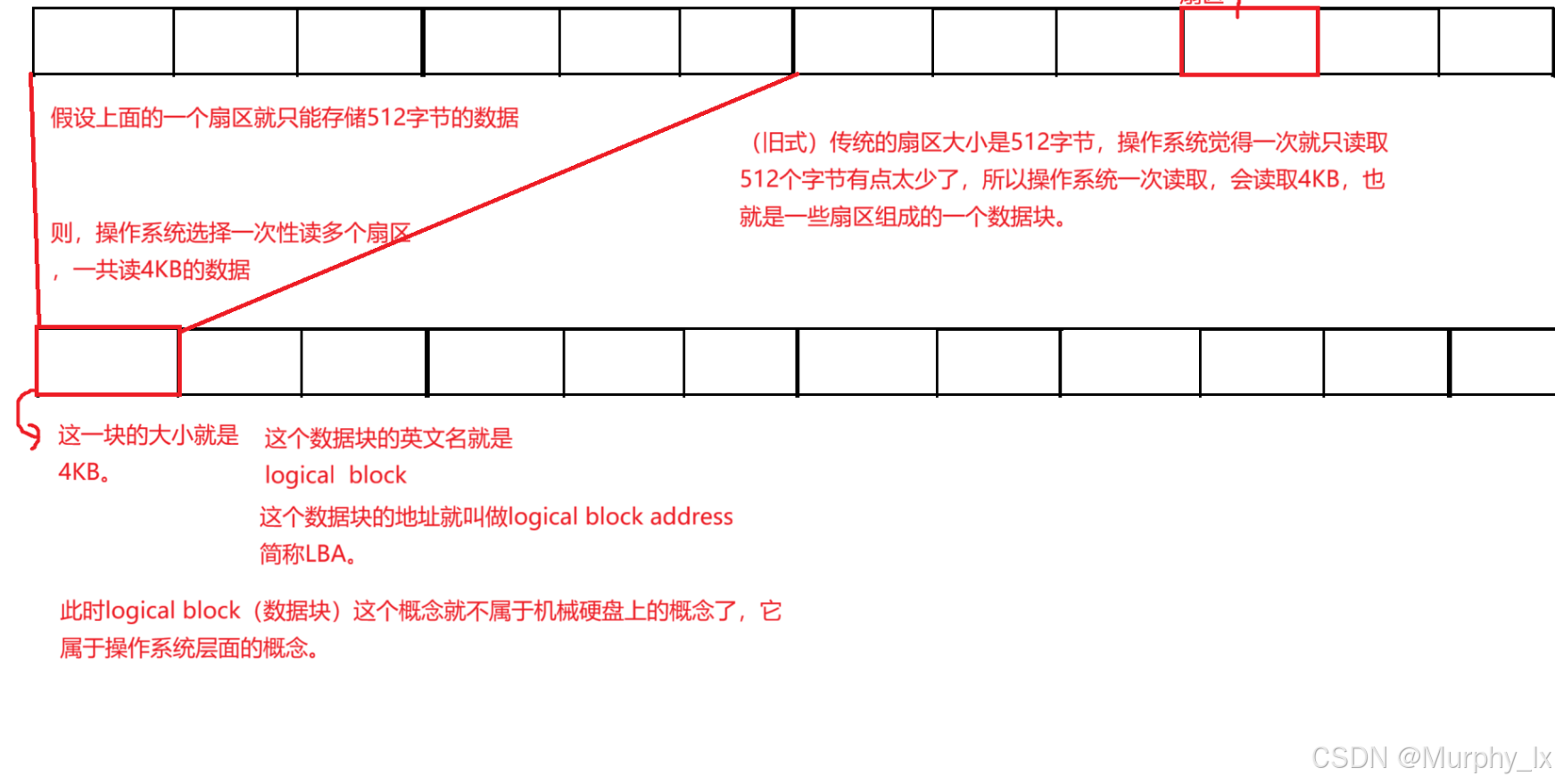

第一步:问题的起源(图的左上方)

- 基本单位太小: 传统的机械硬盘将物理空间划分为许多个扇区,每个扇区的大小固定为 512 字节。

- 操作系统的效率问题: 对于操作系统来说,如果每次读写数据都以 512 字节为单位进行,效率会非常低。想象一下管理一个仓库,如果每次只搬一块砖头(512字节),而不是一整箱砖头,那么管理起来会非常繁琐和缓慢。

第二步:操作系统的解决方案(图的中间部分)

- 创建“数据块”: 为了解决效率问题,操作系统不再直接处理单个的“扇区”,而是将多个相邻的扇区组合成一个更大的、逻辑上的单元。如图所示,它把 8 个 512 字节的扇区 合并成一个 4KB(4096字节) 的单元。

- 这个单元就是“逻辑块”: 这个由操作系统创建和管理的 4KB 单元,就是图中下方红色方框所标注的 Logical Block(逻辑块)。它不再是硬盘的物理结构,而是操作系统视角下的逻辑管理单位。

第三步:LBA 的诞生(图的右下方)

- 为逻辑块编号: 既然操作系统现在以“逻辑块”为单位来读写数据,那么它就需要一个简单的方法来找到每一个逻辑块。于是,操作系统将硬盘上所有的逻辑块从 0 开始,进行线性编号。

- LBA 就是门牌号: 这个分配给每个逻辑块的、唯一的序号,就是它的 Logical Block Address(逻辑块地址),简称 LBA。

- 第 0 个逻辑块的地址是 LBA 0。

- 第 1 个逻辑块的地址是 LBA 1。

- 以此类推。

总结与类比

我们可以做一个简单的类比:

- 硬盘物理扇区 (512字节):就像仓库里的一块块砖头。

- 操作系统的逻辑块 (4KB):就像将 8 块砖头打包成的一个 箱子。管理箱子比管理散装的砖头要方便得多。

- LBA (逻辑块地址):就是每个箱子上贴的 唯一编号(如 箱号#0, 箱号#1 …)。

当操作系统需要存取一个文件时,文件系统会记录这个文件的数据被放在了哪些“箱子”(逻辑块)里。操作系统只需要告诉硬盘:“请把 LBA #100 到 LBA #105 这几个箱子里的数据给我”。硬盘接收到这个逻辑地址后,其内部的固件会自行将其翻译成具体的物理位置(哪个柱面、哪个磁头、哪个扇区)去读取数据。(这个翻译过程我就不给大家讲了,还是比较麻烦的,大家感兴趣的可以去学计算机组成原理)

因此,LBA 方法的精髓在于:

它是在物理硬盘之上建立的一个逻辑层。操作系统通过操作大小合适的“逻辑块”并为其分配简单的线性地址(LBA),极大地提升了大容量存储设备的管理效率和兼容性,同时将复杂的物理寻址工作交给了硬盘自身的智能固件去完成。

提问

现代硬盘的扇区已经可以存储4KB大小的数据,还需要数据块这个概念吗?可以这样理解吗:现代硬盘的扇区号其实就是逻辑块号。

提问方向正确,但结论需要稍微修正一下。答案是:即使现代硬盘的物理扇区已经是4KB,操作系统仍然需要“数据块”这个概念,并且硬盘的物理扇区号也绝不等于操作系统的逻辑块号(LBA)。

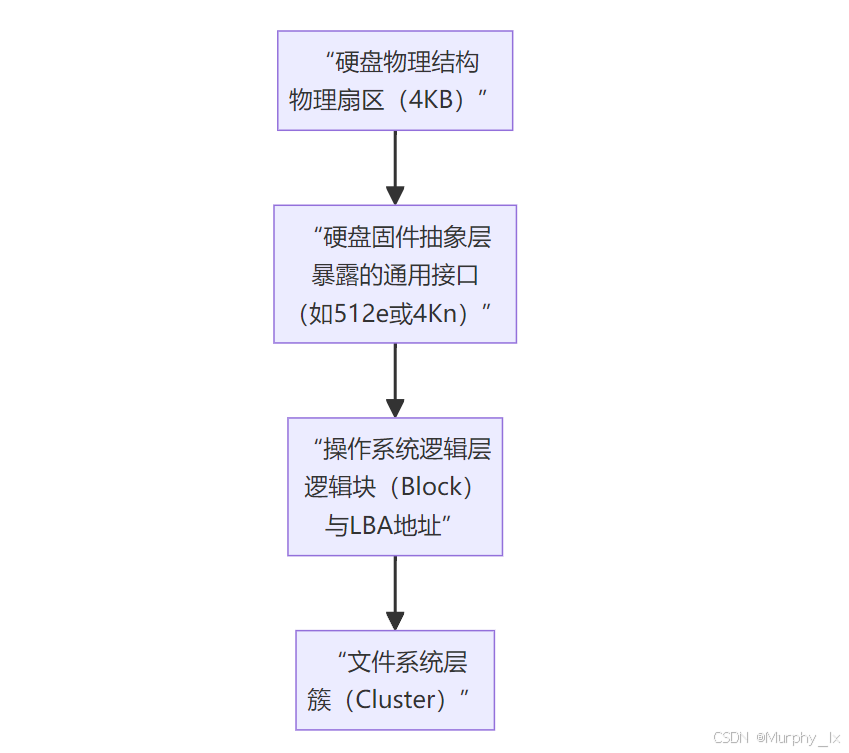

这两者属于不同层面的抽象,它们的“4KB”代表着不同的含义。下图清晰地展示了这种层级关系:

flowchart TD

A[“硬盘物理结构<br>物理扇区(4KB)”] --> B[“硬盘固件抽象层<br>暴露的通用接口<br>(如512e或4Kn)”]

B --> C[“操作系统逻辑层<br>逻辑块(Block)<br>与LBA地址”]

C --> D[“文件系统层<br>簇(Cluster)”]

我们来详细解释一下为什么。

核心区别:物理实现 vs. 逻辑管理

- 硬盘的 4KB 物理扇区: 这是物理硬件的特性。指的是硬盘盘片上能被一次性读写的最小物理存储单元的大小。从512字节进阶到4KB(称为“高级格式化”),主要目的是为了提升盘面利用率和纠错能力。

- 操作系统的 4KB 逻辑块: 这是操作系统的管理策略。指的是操作系统为了高效管理硬盘空间而设定的最小逻辑分配单元。它之所以也常用4KB,是因为这个大小在处理内存分页、缓存效率等方面是一个经过验证的甜蜜点。

为什么它们不是一回事?

“扇区号不等同于逻辑块号”。这正是问题的核心。原因如下:

1. 抽象层级不同(根本原因)

- 硬盘提供的是“原始存储空间”: 硬盘制造商的任务是生产一个能可靠存储数据的物理设备。它向操作系统暴露的是一个线性的、由无数个“格子”(扇区)组成的空间。

- 操作系统需要的是“可管理的资源”: 操作系统不能直接操作这些物理格子。它需要在物理硬盘之上建立一个逻辑层,这个层就是由逻辑块 和 LBA 构成的。操作系统通过这个逻辑层来格式化文件系统(如NTFS、EXT4)、创建目录、管理文件。

简单比喻:

-

物理扇区就像是一块块空白的水泥砖(4KB大小)。这是建材。

-

逻辑块就像是建筑师规划的一栋房子的基本结构单元(也恰好是4KB大小)。这是蓝图。

建筑师(操作系统)不直接关心砖头在哪个窑里烧制的(物理扇区号),他只关心在他的蓝图上,第100号房间(LBA 100)要放什么。施工队(硬盘固件)负责根据蓝图,用砖头把房子盖起来。

2. 兼容性与过渡需求(历史原因)

现代硬盘为了兼容那些只能识别512字节扇区的旧系统(如Windows XP),普遍提供了512e(512字节模拟) 模式。

- 在这种模式下,硬盘的物理扇区是4KB,但它向操作系统伪装成每个扇区还是512字节。

- 操作系统会以为自己在操作8个连续的512字节扇区,而硬盘固件在内部默默地将这8个操作合并为1个4KB的物理扇区操作。

- 在这种情况下,操作系统的逻辑块(比如4KB)对应的是8个模拟的512字节扇区,而不是1个物理扇区号。这就彻底打破了“逻辑块号=物理扇区号”的可能。

3. 管理粒度可以不同(设计原因)

操作系统的逻辑块大小理论上是可以调整的(虽然通常与内存页大小一致,固定为4KB)。而硬盘的物理扇区大小是出厂就固定的。如果未来操作系统为了性能考虑,将逻辑块大小改为8KB或16KB呢?那么一个逻辑块将对应2个或4个物理扇区。这再次说明逻辑块是独立于物理扇区的一个管理概念。

结论

所以,一开始的理解可以修正为:

是的,现代4KB物理扇区的出现,使得操作系统的逻辑块大小(4KB)与硬盘的最小物理操作单元(4KB)在尺寸上达成了一致,这消除了读写放大问题,提升了效率。然而,‘逻辑块’作为操作系统管理存储的核心抽象概念,其必要性丝毫没有降低。硬盘的物理扇区号是‘硬件地址’,而LBA是‘操作系统管理的软件地址’,它们之间通过硬盘固件进行映射,但绝不等同。

它们的关系是:操作系统将数据写入由LBA编号的逻辑块中,硬盘固件则负责将这些逻辑块数据,最终存储到对应的、真实的4KB物理扇区里,并处理其间所有复杂的转换和优化。

这种分层抽象的设计,正是计算机科学的核心思想之一,它让硬件和软件可以独立演化,而不必相互捆绑。

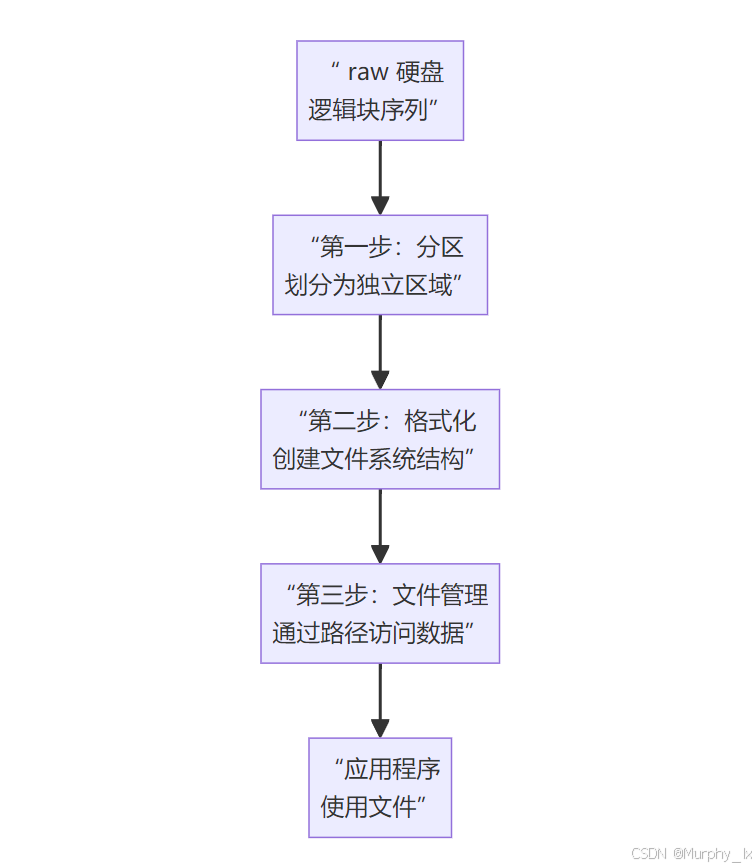

操作系统对逻辑块(存储空间)的管理

前文我们展示了逻辑块 是如何由多个物理扇区组成的,这是理解存储管理的基石。现在,我们来深入讲解操作系统是如何管理这些逻辑块和整个存储空间的。

操作系统对存储的管理是一个层层递进的精妙过程,可以概括为以下三个核心步骤:分区 -> 格式化 -> 文件管理。

flowchart TDA[“ raw 硬盘<br>逻辑块序列”] --> B[“第一步:分区<br>划分为独立区域”]B --> C[“第二步:格式化<br>创建文件系统结构”]C --> D[“第三步:文件管理<br>通过路径访问数据”]D --> E[“应用程序<br>使用文件”]

raw硬盘的意思是:未格式化的磁盘分区状态

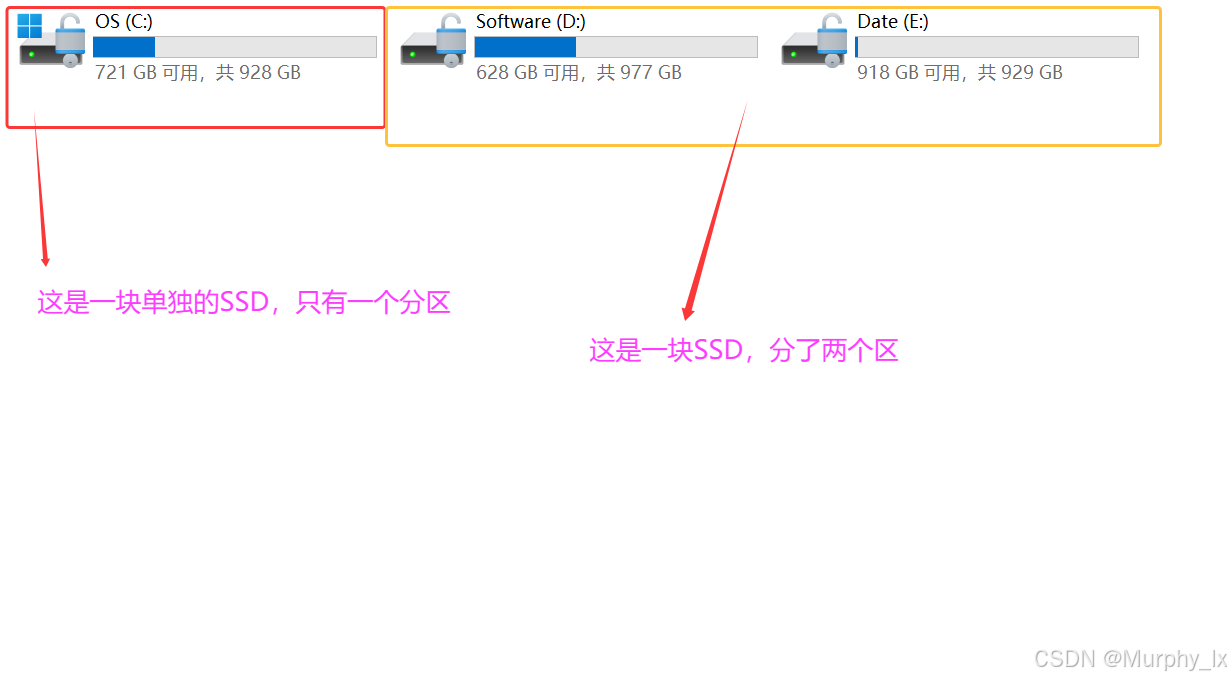

第一步:对整块存储空间进行分区(宏观规划)

操作系统拿到一个全新的、像一张“白纸”的硬盘(即一连串由LBA编号的逻辑块)后,第一件事就是分区。

- 什么是分区? 分区就像是把一块巨大的空地划分成几个独立的大仓库(例如C盘、D盘、E盘)。每个分区是逻辑上连续的一整段LBA地址空间。

- 为什么分区?

- 隔离与安全: 可以将操作系统、程序和用户数据分别放在不同分区。一个分区出问题(如被填满)不会直接影响其他分区。

- 多系统共存: 可以在不同分区安装不同的操作系统(如Windows和Linux)。

- 管理便利: 对不同类型的数据(如系统、文档、娱乐)进行分门别类的管理。

- 如何管理?: 分区信息记录在硬盘最开始的分区表(如MBR或GPT)中。这张“总规划图”记录了每个分区的起始和结束LBA地址。

此阶段,操作系统管理的是一个个大的“分区”,而不是单个逻辑块。

提问:分区这个步骤是任何操作系统都可以做,都会做的。这句话对吗?

回答:不对

| 情况 | 是否正确 | 解释 |

|---|---|---|

| 能力上 | 基本正确 | 主流操作系统都具备对存储设备进行分区的工具和能力。 |

| 实践上 | 不正确 | 分区是管理存储的常见且推荐的方式,但并非强制。在某些场景下(如小容量设备、高性能应用、特殊存储方案),操作系统或用户会选择不分区,直接使用整个磁盘。 |

因此,更准确的表述是:

“分区是绝大多数操作系统在管理硬盘等大容量存储设备时,所采用的常见且标准的做法。但并非所有操作系统在所有情况下都一定会对存储设备进行分区。”

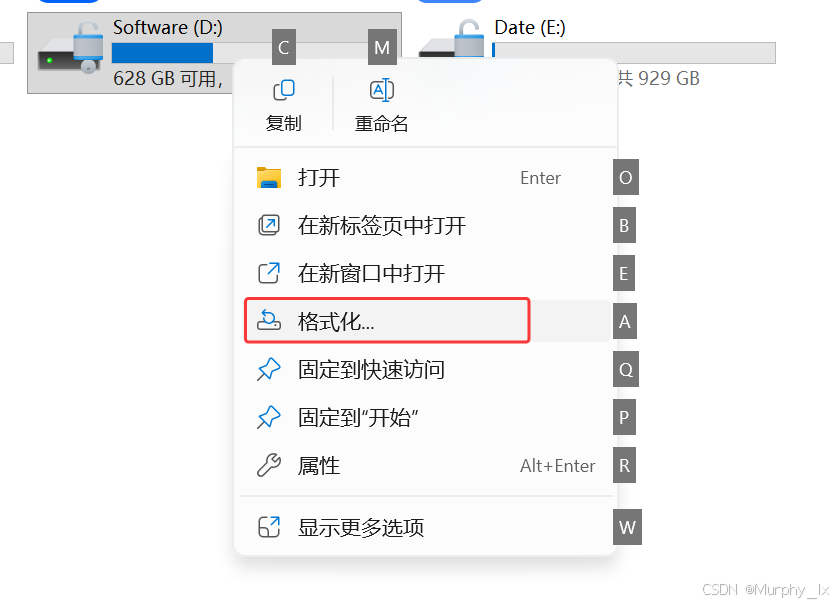

第二步:对每个分区进行格式化(创建管理系统)

分区相当于建好了毛坯仓库,还不能直接存放文件。接下来需要对每个分区进行格式化。格式化的本质就是在分区内创建一个文件系统。

文件系统是操作系统管理存储的核心智慧所在!它负责管理分区内的所有逻辑块。常见的文件系统有NTFS(Windows)、APFS(macOS)、EXT4(Linux)等。

文件系统在格式化时会创建一套复杂的数据结构,主要包括:

1. 元数据区(库管员的“账本”)

这是文件系统的核心,用于记录所有文件的“账目信息”。

- inode表(NTFS/EXT4等): 每个文件或目录都有一个inode(索引节点)。inode里记录了文件的元信息(大小、创建时间、权限等)以及最关键的内容——该文件的数据存储在哪些逻辑块上。

- 重要概念: 文件名和文件数据是分开存放的!目录文件本身只是一个列表,记录了“文件名 -> inode号”的映射。你通过文件名找到inode号,再通过inode找到文件数据所在的逻辑块。

- 主文件表(MFT)- NTFS的核心: 可以理解为inode表的升级版,每个文件在MFT中都有一条记录。

2. 数据区(仓库的“货架”)

这就是真正存放文件内容的地方,由前文讲述的一个个逻辑块组成。

3. 空间管理结构(“空货架”分布图)

文件系统需要知道哪些逻辑块是空闲的,可以用于存放新文件。

- 位图: 最常用的方法。用一个巨大的二进制位图(Bitmap)来记录每个逻辑块的使用情况,

1表示已占用,0表示空闲。查找空闲空间变得非常高效。

第三步:文件管理(日常操作)

当用户执行“保存 C:\Users\Doc\report.docx”这个操作时,操作系统(文件系统)会进行如下工作:

- 路径解析: 系统解析路径,找到

C:盘分区,然后在根目录找到Users目录,再在其中找到Doc目录。 - 分配资源:

- 在

Doc目录中创建一个新条目,文件名为report.docx,并为其分配一个空闲的inode(或MFT记录)。 - 文件系统查询空闲空间位图,找到足够数量的连续或分散的空闲逻辑块。

- 将这几个逻辑块的LBA地址记录到

report.docx的inode中。

- 在

- 写入数据: 操作系统命令硬盘将文件数据写入到刚刚分配的逻辑块中。对于硬盘来说,它只收到一条指令:“将这些数据写入到LBA #1000, #1001, #1002 …”。

- 读取文件: 过程相反。通过路径找到文件inode,从inode中读出数据块的LBA地址,然后直接去读取这些逻辑块。

总结:从逻辑块到文件

所以,操作系统管理逻辑块的方式是:

- 分区: 将整个LBA地址空间划分为几个大的、连续的区域。

- 格式化: 在每个分区内建立文件系统这个“智能管理系统”。

- 文件系统管理:

- 通过inode/MFT来记录每个文件占用了哪些逻辑块。

- 通过位图来高效管理空闲和已使用的逻辑块。

- 通过目录结构来组织文件名到inode的映射,为用户提供友好的树状结构。

最终,用户看到的是直观的文件夹和文件(如 D:\Photos\Vacation.jpg),而完全看不到底层的逻辑块(LBA)、物理扇区、柱面和磁头。

Linux系统中的EXT2文件系统

接下来我们详细了解一下Linux系统中经典的EXT2文件系统。理解EXT2是理解现代Linux文件系统(如EXT3、EXT4)的基石,因为它结构清晰,包含了所有核心概念。

一、EXT2 概述

EXT2 是 Second Extended File System 的缩写。在20世纪90年代,它取代了原始的EXT文件系统,成为Linux的标准文件系统多年。它的设计目标是高性能和强大的功能,但其最大的缺点是非日志型文件系统,这意味着在发生断电等系统崩溃后,文件系统一致性检查(fsck)会非常耗时。

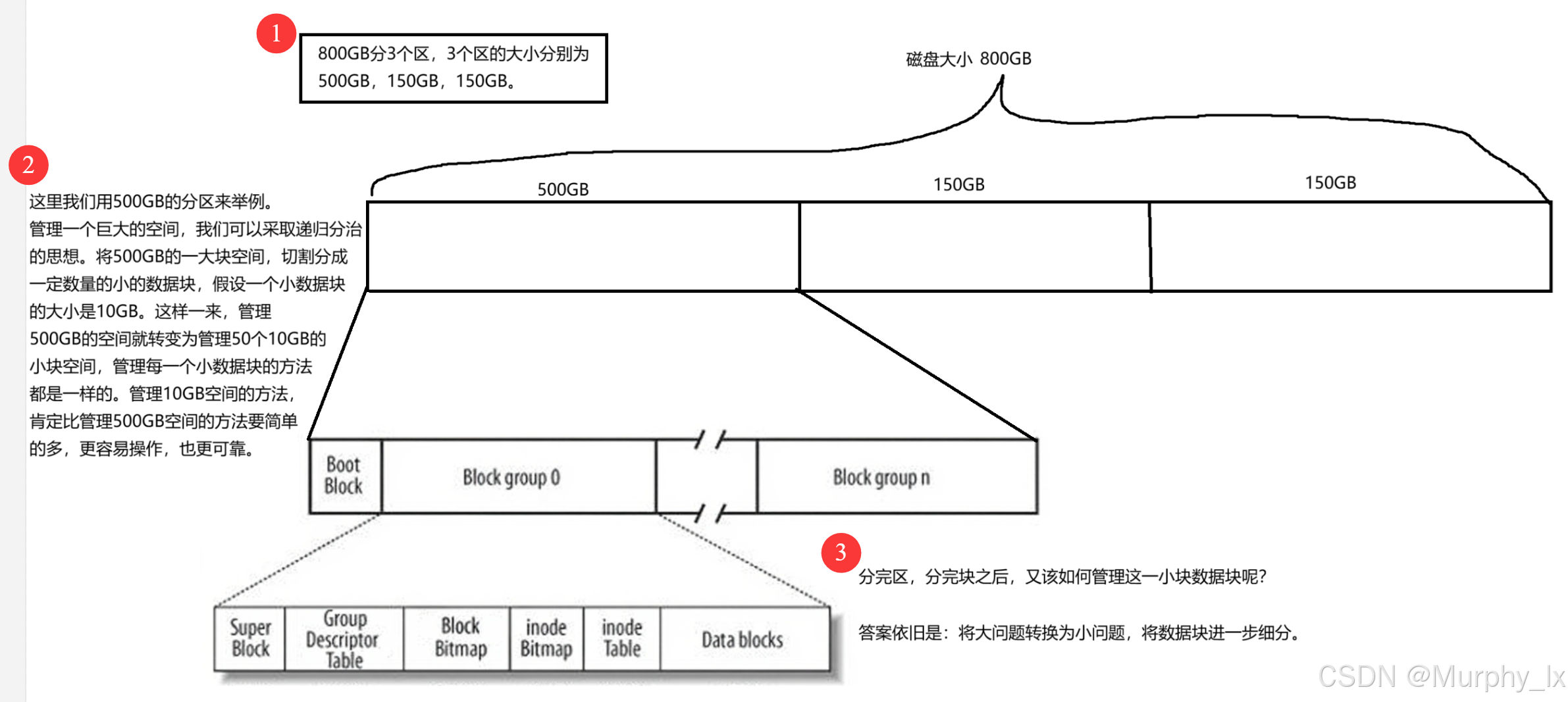

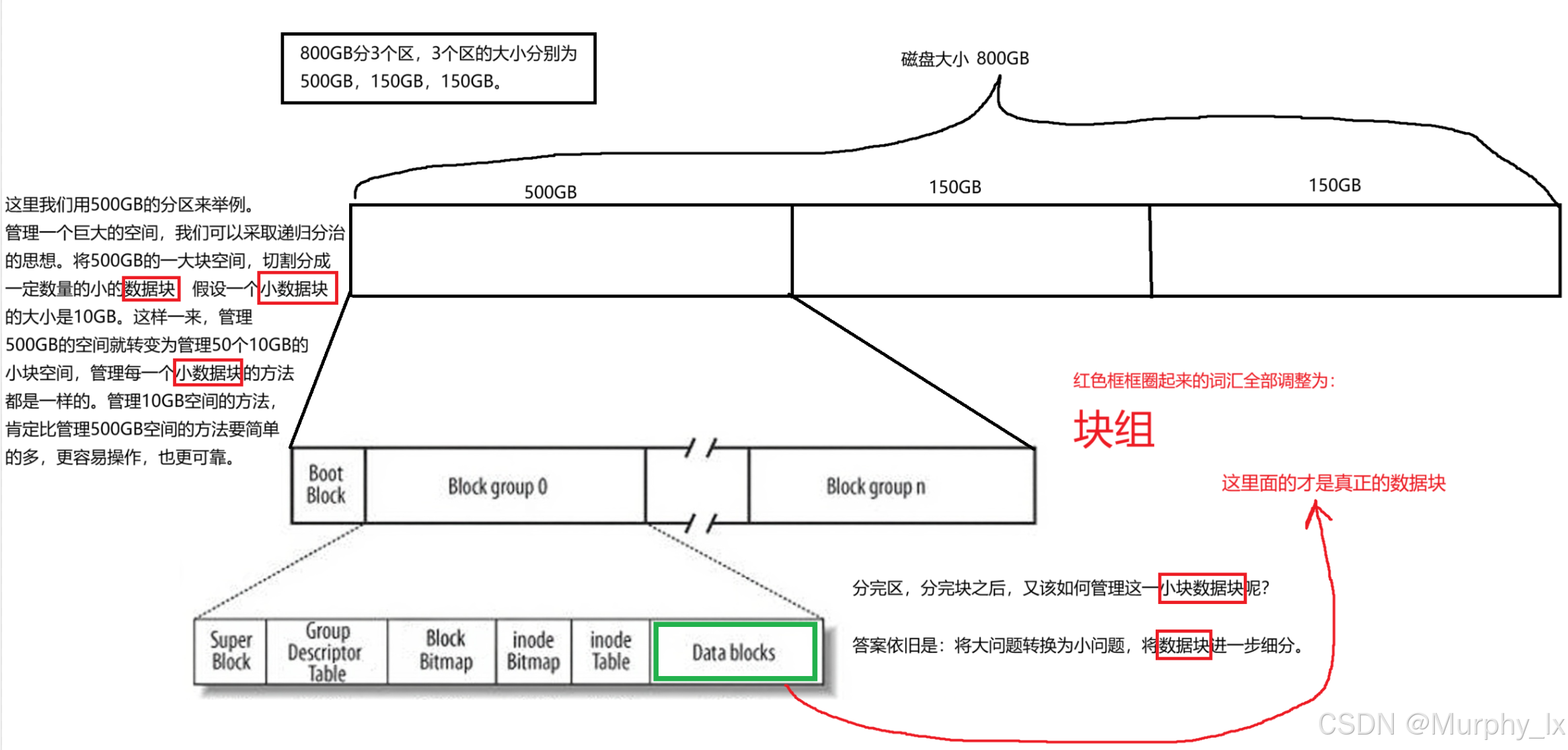

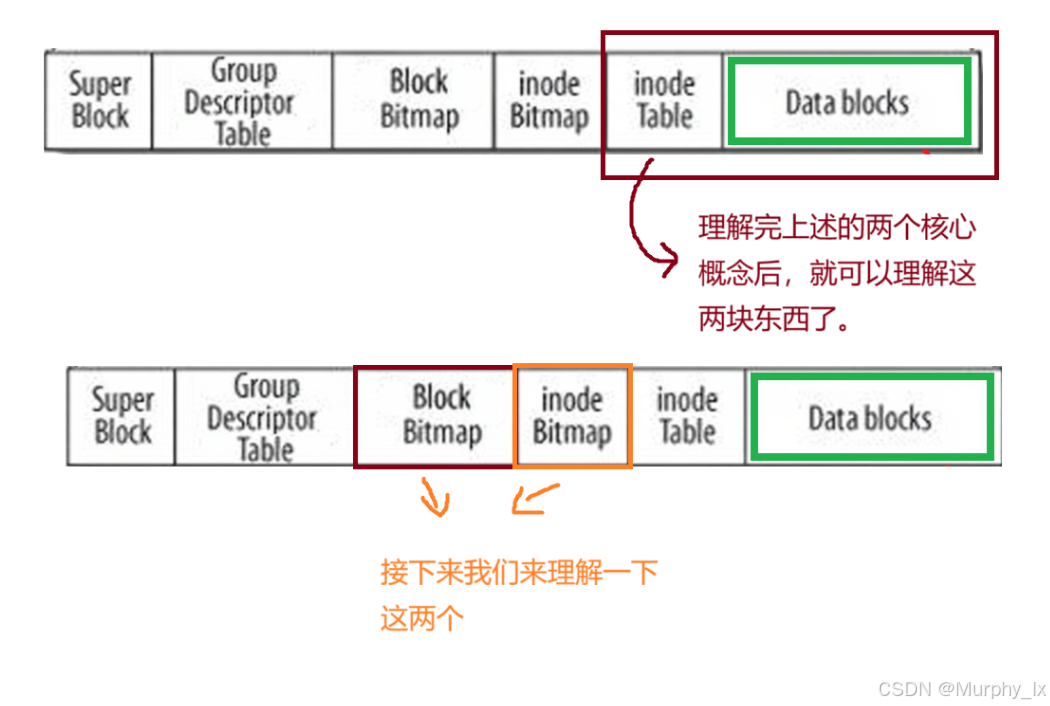

二、EXT2 的物理磁盘结构:块组

EXT2文件系统将其占用的整个分区空间划分为一系列块组。这种设计有两个主要目的:

- 提高性能:通过将相关数据(如inode和数据块)放在靠近的位置,减少磁头寻道时间。

- 提高可靠性:分散关键元数据,即使磁盘某个区域损坏,也不会导致整个文件系统瘫痪。

我画图给大家粗略的感受一下整体的管理结构:

当完成最后的切分后,我们就需要对上图的一些说法进行调整:

下图直观地展示了一个EXT2文件系统分区的典型布局:

每个块组都包含以下关键数据结构(如上图所示):(大家看不懂这些结构是正常的,继续往下看核心概念)

1. 超级块

- 作用: 存储整个文件系统的全局元信息。相当于整个文件系统的“总说明书”。

- 内容: 魔数(标识EXT2)、数据块(bolck) 和 inode的总量,未使用的数据块(block)和inode的数量,一个block和inode的大小,最近一次挂载的时间,最近一次写入数据的时间,最近一次检验磁盘的时间等其他文件系统的相关信息。Super Block的信息被破坏,可以说整个文件系统结构就被破坏了。

- 冗余备份: 超级块至关重要,因此EXT2在多个块组中都对其进行了备份。如果第一个超级块损坏,可以使用

e2fsck -b命令从备份中恢复。

2. 块组描述符表

- 作用: 描述该块组自身的详细信息。整个分区的所有块组描述符组合在一起形成“块组描述符表”。

- 内容: 包含该块组的块位图、inode位图、inode表分别位于哪个块号,以及该组中空闲块和空闲inode的数量等。

- 冗余备份: 与超级块一样,也在多个块组中有备份。

3. 块位图

- 作用: 一种位图,用于快速记录该块组内数据块的使用情况。

- 工作方式: 位图中的每一位(bit)对应该块组内的一个数据块。

1表示该数据块已占用,0表示空闲。

4. inode位图

- 作用: 一种位图,用于快速记录该块组内inode的使用情况。

- 工作方式: 位图中的每一位对应该块组inode表中的一个inode。

1表示该inode已占用,0表示空闲。

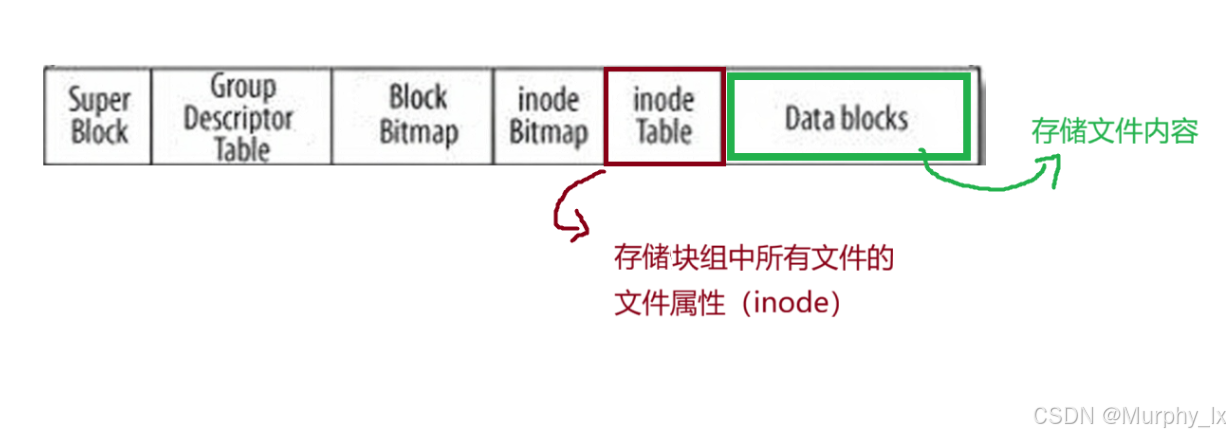

5. inode表

- 作用: 这是EXT2文件系统的核心数据结构。inode表是一个数组,包含了该块组所有的inode。

- 什么是inode? 见下文详解。

- 大小固定: 每个inode的大小通常是128字节或256字节。

6. 数据块

- 作用: 这是真正存储文件内容和目录内容的地方。

- 块大小: 可在格式化时指定(如1024、2048、4096字节),一旦设定则不可更改。

三、核心概念

大家想要弄懂上面的结构,就得了解下面的这些个概念:

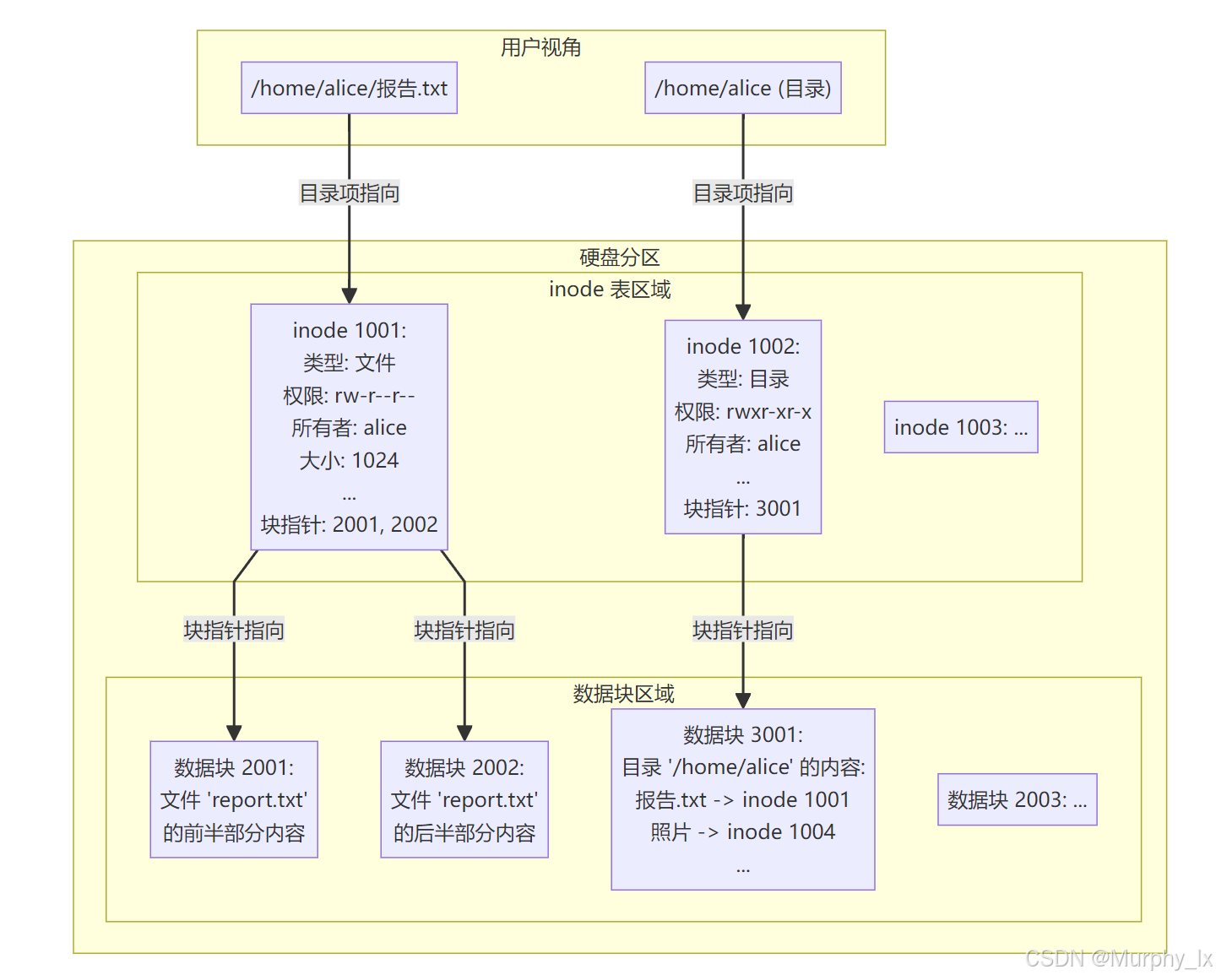

文件内容和文件属性分开存储

Linux 系统(以及所有类 Unix 系统)中一个核心且精妙的设计:文件内容(File Data)和文件属性(File Attributes/Metadata)分开存储。

这种设计是理解 Linux 文件系统(如 EXT2/3/4, XFS, Btrfs 等)运作的关键。它源于 Unix 的早期设计哲学,并带来了巨大的灵活性和效率优势。

我们都知道文件 = 内容 + 属性。文件内容的大小会随着文件内容的写入和删除而变化,但是文件属性不会,文件属性的大小是固定的,文件属性的大小不会随着文件内容的大小变化。

就好比如用了存储文件大小这个属性,用的永远都是一个 uint64_t类型的整型来存储(假设的),使用的存储空间永远是8字节,其他文件属性也是同理。

也就是:用来描述文件的文件属性的类型是固定不变的,修改文件属性,更改的只是文件属性的值,而不会更改用来描述文件的文件属性的类型。所以文件属性的大小是不会变化的,是固定的。

这样一来,将两者分开管理是一个很好的策略。文件属性大小固定 + 内容大小动态变化 → 分离存储是必然选择。

核心概念:

- 文件属性(Metadata): 指的是描述文件自身特征的信息,不是文件里实际存储的数据。包括:

- 文件类型(普通文件、目录、符号链接、设备文件、管道等)

- 权限(读、写、执行,针对所有者、组、其他人)

- 所有者(User ID - UID)

- 所属组(Group ID - GID)

- 文件大小(字节数)

- 时间戳:

- 最后访问时间

- 最后修改时间(内容修改)

- 最后改变时间(属性改变,如权限、所有者)

- 链接计数(有多少个硬链接指向这个文件)

- 指向文件实际内容所在数据块的指针(最重要的部分!)

- 其他文件系统特定的信息(如扩展属性)

- 关键点:这些信息存储在

inode(索引节点)中。(inode见下文)

- 文件内容(Data): 指的是文件里实际存储的字节流,也就是你用文本编辑器看到的文字、图片的二进制数据、程序的可执行代码等。

- 关键点: 这些字节流存储在硬盘上称为 数据块 的区域中。一个文件的内容可能占用一个或多个数据块(取决于文件大小和数据块大小)。

存储结构:

下图清晰地展示了文件属性(inode)与文件内容(数据块)是如何分开存储的,以及目录如何作为桥梁连接文件名和 inode:

flowchart TDsubgraph Disk[硬盘分区]direction LRsubgraph InodeTable[inode 表区域]I1[inode 1001: \n类型: 文件\n权限: rw-r--r--\n所有者: alice\n大小: 1024\n...\n块指针: 2001, 2002]I2[inode 1002: \n类型: 目录\n权限: rwxr-xr-x\n所有者: alice\n...\n块指针: 3001]I3[inode 1003: ...]endsubgraph DataBlocks[数据块区域]DB1[数据块 2001: \n文件 'report.txt' \n的前半部分内容]DB2[数据块 2002: \n文件 'report.txt' \n的后半部分内容]DB3[数据块 3001: \n目录 '/home/alice' 的内容:\n 报告.txt -> inode 1001\n 照片 -> inode 1004\n ...]DB4[数据块 2003: ...]endendsubgraph UserView[用户视角]F1["/home/alice/报告.txt"]D1["/home/alice (目录)"]endD1 -->|目录项指向| I2F1 -->|目录项指向| I1I1 -->|块指针指向| DB1I1 -->|块指针指向| DB2I2 -->|块指针指向| DB3

详细解释:

inode(索引节点):- 每个文件(包括目录、设备文件等)在创建时都会被分配一个唯一的

inode号(在同一个文件系统内唯一)。 inode本身是一个数据结构,存储在硬盘上特定的inode表区域。它包含了上面列出的所有文件属性(元数据)。inode中最重要的部分是数据块指针。这些指针记录了文件内容实际存储在硬盘上哪些数据块中。指针的组织方式可能很复杂(直接指针、间接指针等),以支持不同大小的文件。inode本身不存储文件名!

- 每个文件(包括目录、设备文件等)在创建时都会被分配一个唯一的

- 数据块:

- 这是硬盘上用于存储文件实际内容的区域。

- 文件系统(如 EXT4)将硬盘空间划分为固定大小的块(例如 4KB)。文件内容就存储在这些块里。

- 一个文件的内容可能占用多个不连续的数据块(碎片化),但

inode中的指针会记录所有这些块的地址。

- 目录(Directory):

- 目录本身也是一种特殊类型的文件。它也有自己的

inode和数据块。 - 目录的

inode标识了它是一个目录,并拥有权限等信息。 - 目录的数据块里存储的内容非常简单:它是一个列表,列表中的每一项称为一个“目录项”。

- 每个目录项包含两个核心信息:

- 文件名

- 该文件名对应的

inode号

- 当你执行

ls -l时,系统会:- 读取当前目录的数据块(找到目录项列表)。

- 对于每个目录项(文件名),根据其

inode号去inode表查找对应的inode。 - 从

inode中读取文件的属性(权限、所有者、大小、时间戳等)并显示出来。 - 文件名本身是从目录项中读取的。

- 目录本身也是一种特殊类型的文件。它也有自己的

工作流程示例:读取 /home/alice/report.txt

- 定位根目录

inode: 系统知道根目录/的inode号通常是 2。 - 读取根目录内容: 根据

inode2 找到根目录的数据块。在数据块中查找名为home的目录项,得到其inode号(假设是 100)。 - 读取

/home目录内容: 根据inode100 找到/home目录的数据块。在数据块中查找名为alice的目录项,得到其inode号(假设是 200)。 - 读取

/home/alice目录内容: 根据inode200 找到/home/alice目录的数据块。在数据块中查找名为report.txt的目录项,得到其inode号(假设是 300)。 - 读取文件属性: 系统现在有了目标文件的

inode号 300。它可以读取inode300 来获取文件的所有属性(类型、权限、大小、时间戳等)。这些信息用于权限检查等操作。 - 读取文件内容: 从

inode300 中获取指向数据块的指针(例如指向数据块 5000 和 5001)。系统命令硬盘读取数据块 5000 和 5001 的内容,这就是文件/home/alice/report.txt的实际文本。

这种设计带来的巨大优势:

- 硬链接的实现:(本节内容不细讲,在下一节内容里:链接:Linux文件系统—软硬连接-CSDN博客)

- 硬链接的本质是在另一个目录的数据块中创建一个新的目录项,这个目录项包含同一个

inode号和不同的文件名。 - 因为多个文件名(链接)指向同一个

inode,所以它们访问的是完全相同的内容和属性(除了文件名)。inode中的“链接计数”会记录有多少个硬链接指向它。只有当链接计数降为 0 时,文件内容才会被真正删除(inode和 数据块被标记为可重用)。 - 如果内容和属性不分开存储,硬链接将无法高效实现。

- 硬链接的本质是在另一个目录的数据块中创建一个新的目录项,这个目录项包含同一个

- 高效的文件移动和重命名:

- 移动文件(在同一个文件系统内)或重命名文件,本质上只是修改目录数据块里的目录项(改变文件名或父目录的指向),完全不需要移动文件内容本身!这非常高效,无论文件多大。

- 灵活的权限和属性管理: 文件属性(权限、所有者等)集中在

inode中管理,与内容分离,使得权限检查和属性修改操作可以独立于文件内容操作进行。 - 节省空间: 文件名可以很长,但

inode大小固定(如 256 字节)。将文件名存储在目录项中,而不是每个文件都存储自己的长文件名,可以节省inode空间。 - 快速属性访问: 获取文件属性(如

ls -l,stat命令)只需要读取inode,无需访问可能很大的文件内容,速度非常快。

总结:

Linux 文件系统通过 inode存储文件属性和指向内容数据块的指针,通过目录项(存储在目录文件的数据块中)建立文件名到 inode的映射,将文件内容存储在独立的数据块中。这种文件名 -> inode-> 数据块的三层分离结构,是 Linux/Unix 文件系统强大、灵活、高效的基础,也是实现硬链接、快速文件操作等特性的关键。

inode(索引节点)

一、inode 是什么?

inode 是 Linux/Unix 文件系统的核心概念。您可以把它理解为一个文件的身份证或户口本。

- 核心功能: inode 存储了一个文件的所有元数据,但唯独不包含文件名。

- 关键点: 文件名和文件内容是分开存储的。文件名存储在目录中,而目录项将文件名映射到对应的 inode 号。

二、inode 表 是什么?

inode 表 可以理解为一个巨大的花名册或户籍管理中心。

- 核心功能: 它是文件系统内所有 inode 的集合,通常是在格式化时就创建好的一个固定大小的数组,存储在磁盘上。

- 位置: 在 EXT 文件系统中,磁盘分区被划分为多个块组,每个块组内部都包含一个 inode 表。

三、inode 表和 inode 的结构关系

下图清晰地展示了 inode 表、inode 与文件数据块之间的层次关系:(inode表存储的是inode结构体本身,不是存储inode结构体的指针)

四、inode 的详细结构

一个 inode 本身是一个数据结构,包含以下主要信息(以典型的 EXT4 文件系统为例):

| 类别 | 字段 | 说明 |

|---|---|---|

| 基本信息 | 文件模式 | 文件类型(普通文件、目录、链接等)和权限(rwx)。 |

| 所有者信息 | 文件所有者的用户 ID 和组 ID。 | |

| 文件大小 | 文件的字节数。 | |

| 时间戳 | 创建时间、最后访问时间、最后修改时间、inode 变更时间。 | |

| 链接数 | 有多少个硬链接指向这个 inode。 | |

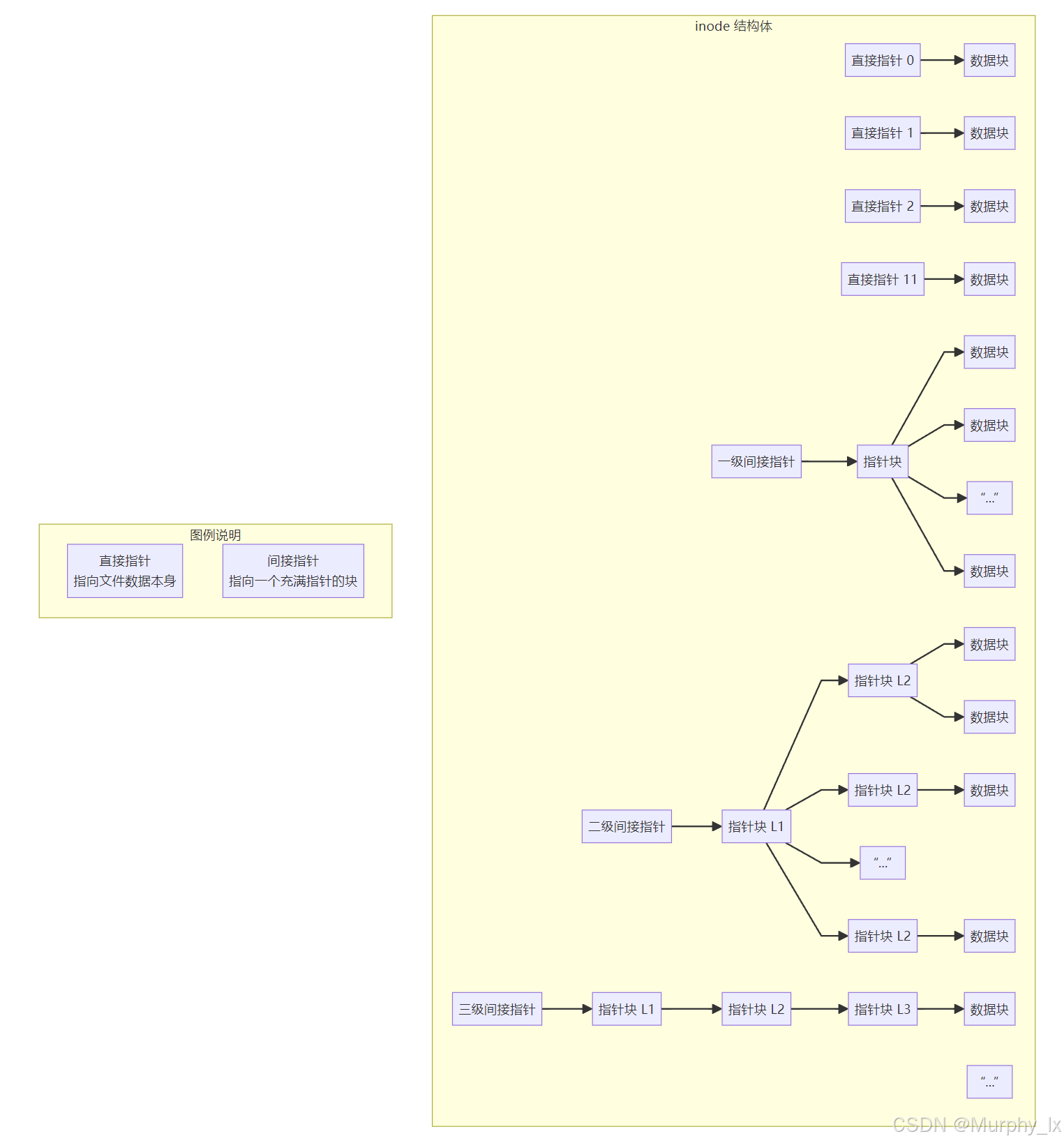

| 核心指针 | 数据块指针(15个) | 这是 inode 最核心的部分! 用于找到文件内容存储在磁盘的哪些位置。 |

| - 直接指针 | 前 12 个指针直接指向存储文件内容的数据块。适用于小文件。 | |

| - 一级间接指针 | 第 13 个指针指向一个指针块,该块里存储的是指向数据块的指针。支持更大的文件。 | |

| - 二级间接指针 | 第 14 个指针指向一个指针块,该指针块指向的块里存储的才是数据块指针。支持超大文件。 | |

| - 三级间接指针 | 第 15 个指针提供三重间接,支持巨型文件。 | |

| 扩展属性 | 其他字段 | 如文件版本、扩展属性、目录索引等,取决于文件系统特性。 |

首先,如果inode结构体就存储15个数据块指针,并且这15个数据块指针都直接指向一个数据块,那么这个文件的大小的上限就很低了,存不了多大的文件,所以这15个指针不能全部都直接指向真正存储文件内容的数据块。

所以15个指针中,有3个指针并不是直接指向存储文件内容的数据块的,而是间接指向,这样就能存储很大的文件。

这里我通过画图来给大家解释一下什么是直接指针,什么是间接指针,间接指针是怎么工作的:

flowchart TDsubgraph Inode[inode 结构体]direction LRP0[直接指针 0] --> DataBlock0[数据块]P1[直接指针 1] --> DataBlock1[数据块]P2[直接指针 2] --> DataBlock2[数据块]P10[“...”]P11[直接指针 11] --> DataBlock11[数据块]P12[一级间接指针] --> PointerBlock1[指针块]PointerBlock1 --> DataBlock12[数据块]PointerBlock1 --> DataBlock13[数据块]PointerBlock1 --> DataBlock14[“...”]PointerBlock1 --> DataBlock15[数据块]P13[二级间接指针] --> PointerBlock2_L1[指针块 L1]PointerBlock2_L1 --> PointerBlock2_L2_1[指针块 L2]PointerBlock2_L1 --> PointerBlock2_L2_2[指针块 L2]PointerBlock2_L1 --> PointerBlock2_L2_3[“...”]PointerBlock2_L1 --> PointerBlock2_L2_4[指针块 L2]PointerBlock2_L2_1 --> DataBlock16_1[数据块]PointerBlock2_L2_1 --> DataBlock16_2[数据块]PointerBlock2_L2_2 --> DataBlock17_1[数据块]PointerBlock2_L2_4 --> DataBlock18_1[数据块]P14[三级间接指针] --> PointerBlock3_L1[指针块 L1]PointerBlock3_L1 --> PointerBlock3_L2[指针块 L2]PointerBlock3_L2 --> PointerBlock3_L3[指针块 L3]PointerBlock3_L3 --> DataBlock19[数据块]endsubgraph Legend[图例说明]D1[直接指针<br>指向文件数据本身]I1[间接指针<br>指向一个充满指针的块]end

图解说明:

这张图清晰地展示了 inode 中 15个指针 的层次化设计,这种设计旨在用固定的存储空间高效地管理不同大小的文件。

- 直接指针 (前12个)

- 工作方式:直接指向存储文件内容的数据块。

- 适用场景:适用于小文件。例如,如果数据块大小为4KB,那么12个直接指针可以存储最多

12 * 4KB = 48KB的文件,无需任何间接访问,速度最快。

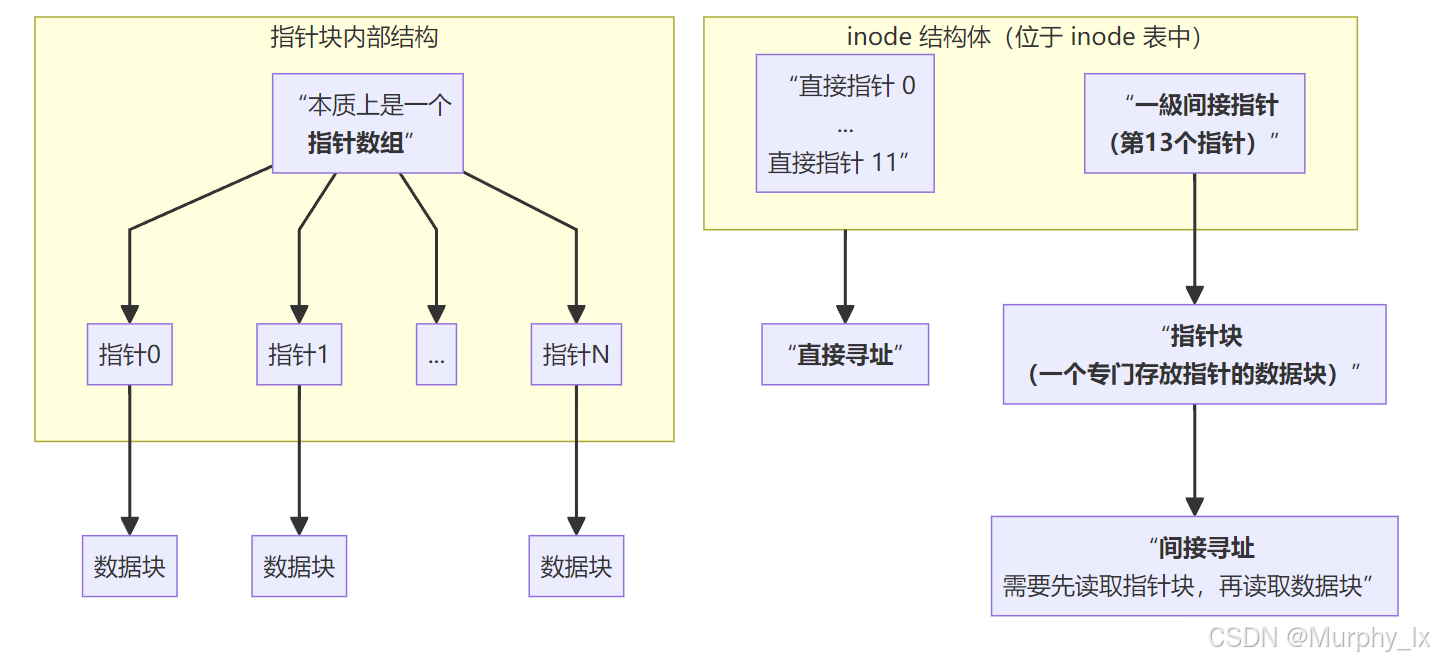

- 一级间接指针 (第13个)

- 工作方式:指向一个指针块,这个指针块本身不存储文件数据,而是存储了大量的直接指针,这些指针再指向真正的数据块。

- 适用场景:支持更大的文件。假设指针块大小为4KB,每个指针占4字节,那么这个指针块可以存放

4096 / 4 = 1024个指针,可管理1024 * 4KB = 4MB的额外数据。

- 二级间接指针 (第14个)

- 工作方式:指向一个一级指针块,这个块里的指针再指向多个二级指针块,二级指针块里的指针才最终指向数据块。这相当于两级索引。

- 适用场景:支持超大文件。如上类推,它能管理

1024 * 1024 * 4KB = 4GB的额外数据。

- 三级间接指针 (第15个)

- 工作方式:在二级间接指针的基础上再加一层索引,形成三级索引。

- 适用场景:支持巨型文件。能管理

1024 * 1024 * 1024 * 4KB = 4TB的额外数据。

我再放大一点,我们使用一级间接指针举例,看看指针块的内部:

flowchart TDsubgraph A[inode 结构体(位于 inode 表中)]direction LRP0[“直接指针 0<br>...<br>直接指针 11”]P12[“<b>一級间接指针<br>(第13个指针)</b>”]endP12 --> B[“<b>指针块<br>(一个专门存放指针的数据块)</b>”]subgraph B_Content[指针块内部结构]C[“本质上是一个<br><b>指针数组</b>”]C --> D[指针0]C --> E[指针1]C --> F[...]C --> G[指针N]endD --> H[数据块]E --> I[数据块]G --> J[数据块]A --> K[“<b>直接寻址</b>”]B --> L[“<b>间接寻址</b><br>需要先读取指针块,再读取数据块”]

这种精巧的“直接指针 + 多级间接指针”的设计,是文件系统设计的经典手段:

- 空间效率:对于司空见惯的小文件,访问极快(只需直接指针)。

- 扩展性:对于少数大文件,通过间接指针也能轻松支持,避免了 inode 结构体本身的无限膨胀。

- 灵活性:完美平衡了存储开销和文件大小支持范围。

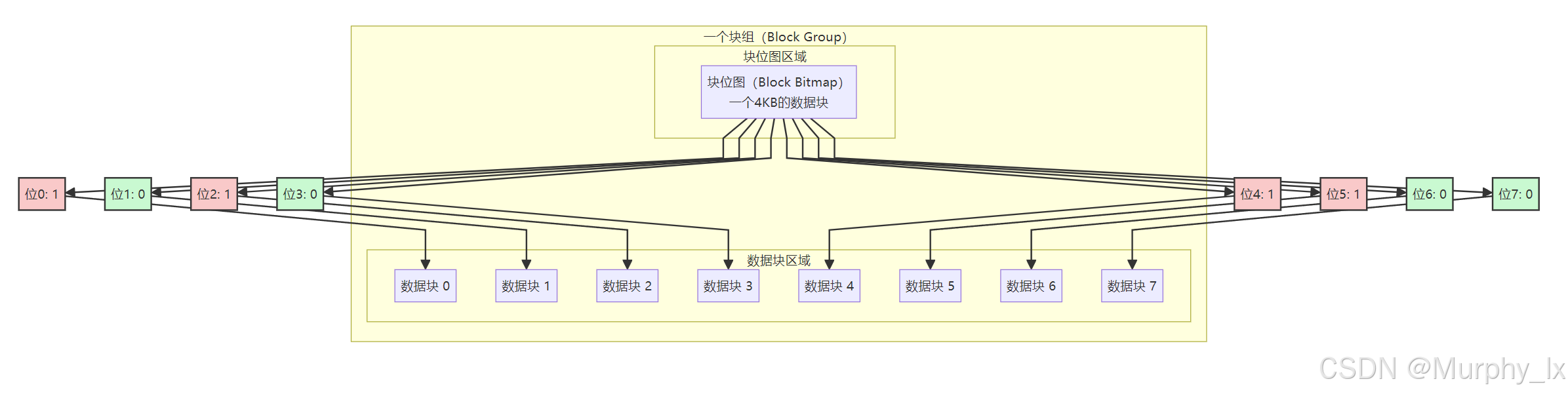

Block Bitmap块位图

它虽然简单,但却是文件系统高效、可靠运作的基石。我们将从是什么、为什么、怎么用三个方面来深入理解它。

一、块位图是什么?—— 它的定义与形态

想象一个巨大的停车场,有成千上万个车位。你如何能一眼就知道哪些车位是空的,哪些被占了?

块位图就是文件系统的“停车场空位指示屏”。

- 定义:块位图是一个比特数组,它占据了磁盘上一个固定的数据块(通常为4KB)。

- 映射关系:这个数组中的每一个比特,都唯一对应着文件系统中一个数据块的使用状态。

- 比特的含义:

- 比特值 =

0:表示该比特对应的数据块是空闲的,可以用于存储新数据。 - 比特值 =

1:表示该比特对应的数据块是已分配的,已经被某个文件或系统结构占用。

- 比特值 =

下图直观地展示了块位图如何像一张地图一样,管理着整个块组内的数据块分配情况:

flowchart TDsubgraph BlockGroup[一个块组(Block Group)]subgraph BitmapSection[块位图区域]BM[块位图(Block Bitmap)<br>一个4KB的数据块]endsubgraph DataSection[数据块区域]DB0[数据块 0]DB1[数据块 1]DB2[数据块 2]DB3[数据块 3]DB4[数据块 4]DB5[数据块 5]DB6[数据块 6]DB7[数据块 7]endendBM --> Bit0[位0: 1]BM --> Bit1[位1: 0]BM --> Bit2[位2: 1]BM --> Bit3[位3: 0]BM --> Bit4[位4: 1]BM --> Bit5[位5: 1]BM --> Bit6[位6: 0]BM --> Bit7[位7: 0]Bit0 --> DB0Bit1 --> DB1Bit2 --> DB2Bit3 --> DB3Bit4 --> DB4Bit5 --> DB5Bit6 --> DB6Bit7 --> DB7class Bit0,Bit2,Bit4,Bit5 used;class Bit1,Bit3,Bit6,Bit7 free;classDef used fill:#f9c9c9,stroke:#333,stroke-width:2px;classDef free fill:#c9f9d1,stroke:#333,stroke-width:2px;

二、为什么需要块位图?—— 它的核心意义与作用

块位图的存在,解决了文件系统空间管理的几个根本问题:

- 快速分配

- 没有位图会怎样?:系统需要扫描所有可能的数据块来寻找空闲块,就像在漆黑的停车场里一个一个车位地找空位,效率极低(O(n)时间复杂度)。

- 有位图的优势:系统只需在内存中扫描块位图(一个比特数组),寻找值为

0的比特。这个操作极其快速,因为是在内存中进行比特位比较(可以按字长比较,如64位),并且可以优化为O(1)操作。找到第一个空闲比特,就找到了一个空闲块。

- 避免冲突

- 块位图是分配空间的唯一权威。两个进程同时请求分配空间时,文件系统通过锁定和更新块位图,可以确保同一个数据块不会被分配给两个不同的文件,这是数据安全性的基本保证。

- 空间回收

- 当删除文件或截断文件时,系统会释放文件占用的数据块。此时,过程与分配相反:系统计算被释放数据块对应的比特位,然后将该比特位的值从

1改为0,标记为空闲。这样,这个块就可以在下次分配时被重新使用。

- 当删除文件或截断文件时,系统会释放文件占用的数据块。此时,过程与分配相反:系统计算被释放数据块对应的比特位,然后将该比特位的值从

三、什么时候会使用到块位图?—— 它的工作场景

块位图在文件系统的以下核心操作中被频繁使用:

| 操作 | 块位图的使用过程 |

|---|---|

| 创建新文件 | 1. 为文件分配一个inode。 2. 查块位图,找到空闲数据块,分配给新文件,将对应比特位置 1。 3. 将数据块号写入文件的inode指针中。 4. 将文件名和inode号写入目录的数据块。 |

| 向现有文件追加数据 | 1. 检查文件需要新的数据块。 2. 查块位图,找到空闲数据块,分配给文件,将对应比特位置 1。 3. 将新的数据块号添加到inode的指针中(可能是直接指针或间接指针)。 |

| 删除文件 | 1. 在目录中删除文件名记录。 2. 获取文件inode中记录的所有数据块号。 3. 对于每个被释放的数据块,在块位图中将对应的比特位置 0。 4. 将文件的inode标记为空闲(在inode位图中)。 |

| 文件系统检查与修复 | 系统工具(如fsck)会扫描块位图和inode,确保每一个被标记为已分配的数据块,确实被某个inode引用。如果发现一个数据块被标记为 1(已分配),但没有任何inode指向它,这就是“磁盘空间泄漏”,fsck会将其回收(比特位置 0)。反之,如果一个数据块被inode引用但位图是 0,就是严重错误。 |

四、重要细节与其他要点

- 块位图自身也占空间:块位图本身需要占用一个完整的数据块。因此,一个块组能管理的数据块总数是有限的。例如,一个4KB的块位图有

4KB * 8 bits/Byte = 32,768个比特,所以一个块组最多能管理 32,768 个数据块。 - 性能优化:由于块位图的读写非常频繁,文件系统通常会在内存中缓存块位图,以提供极快的查找速度。只有在分配/释放操作完成,需要确保数据一致性时,才会将更新后的块位图写回磁盘。

- 相关结构:inode位图:与块位图并列的还有一个inode位图,它的工作原理完全一样,只不过它的每个比特对应一个inode的使用情况(空闲/已用)。文件系统用inode位图来管理inode的分配和释放。

总结

块位图是一个极其简洁而高效的设计,它通过一个比特管理一个数据块的方式,为文件系统提供了:

- 全局视野:快速掌握全部存储空间的使用情况。

- 分配速度:能在常数时间内找到空闲资源。

- 操作安全性:确保空间分配的原子性,避免冲突。

- 可维护性:是文件系统检查和修复工具的核心依据。

可以说,没有块位图(及其姊妹inode位图),现代文件系统的高效性和可靠性就无从谈起。

inode Bitmap—inode位图

我们刚刚简单探讨了块位图,它就像一份“数据块车位表”,记录着每个数据块是空闲还是已被占用。现在,我们以此为基准,来简单清晰地介绍它的姊妹——inode位图。

大家可以这样理解两者的关系:

- 块位图:管理的是存储文件内容的“仓库”(数据块)。

- inode位图:管理的是存储文件属性的“档案袋”(inode)。

一、inode位图是什么?

inode位图是一个比特数组,其中每一位(bit)对应文件系统中一个inode号码的使用状态。

- 位值 = 0:表示该inode号码空闲,可用于创建新文件或目录。

- 位值 = 1:表示该inode号码已分配,已被某个文件或目录占用。

二、为什么需要inode位图?

它的存在理由与块位图完全类似,都是为了解决高效、安全地分配资源的问题:(inode号在一个分区里是唯一的。)

- 快速分配inode号:创建新文件时,系统无需扫描整个inode表,只需在inode位图中快速查找第一个为

0的位,就能立即获得一个可用的inode号码。 - 避免inode冲突:确保同一个inode不会被同时分配给两个不同的文件,维护元数据的一致性。

- 管理inode生命周期:删除文件时,系统会将其对应的inode在位图中的比特值从

1改为0,标记该inode号码可被回收利用。

三、什么时候会用到inode位图?

| 操作 | inode位图的作用 |

|---|---|

| 创建文件/目录 | 查找空闲的inode号码,将其位状态置为 1,并初始化对应的inode结构体。 |

| 删除文件/目录 | 释放文件占用的inode,在inode位图中将其状态置为 0。 |

| 文件系统检查 | 验证inode位图的记录是否与inode的实际使用情况一致。 |

四、inode位图 vs. 块位图:一个简单的类比

我们用管理一个大型图书馆来类比:

| 概念 | 块位图 | inode位图 |

|---|---|---|

| 管理对象 | 数据块(存储文件内容) | inode(存储文件属性) |

| 图书馆类比 | 书架上的格子(存放书本的具体内容) | 图书的索引卡(记录书的标题、作者、位置等元数据) |

| 核心问题 | 书的内容应该放在哪个空格子里? | 新书来了,用哪张空白的索引卡来记录它? |

| 位图作用 | 格子使用状态表(记录哪个格子空/满) | 索引卡使用状态表(记录哪张索引卡空/满) |

总结

所以,inode位图和块位图是文件系统资源管理的两大基石:

- inode位图管“名分”(inode号),负责分配和管理文件的“身份证”。

- 块位图管“地盘”(数据块),负责分配和管理文件的“存储空间”。

当您创建一个新文件时,系统会协同工作:

- 查询 inode位图,找到一个空闲的inode号码。

- 初始化对应的 inode结构体(就像您图片中展示的那样,设置权限、时间戳等)。

- 当需要存储文件内容时,再查询 块位图,找到空闲的数据块,并将块地址填入inode的指针数组中。

Block Group Descriptor Table块组描述符表

接下来我们讲解一下文件系统中一个非常重要的数据结构——块组描述符表,它有时也被称为快速描述符表,因为它是实现快速文件系统操作的关键之一。

一、什么是块组描述符表?

块组描述符表是一个数组,数组中的每个元素都描述了一个块组的关键信息。它就像是整个文件系统的 “分区经理名录”,记录了每个"分店"(块组)的经营状况。

二、块组描述符表的作用和意义

1. 核心作用:块组的"元数据"

想象一下,一个大型连锁超市(整个文件系统)有很多分店(块组)。总公司需要一本"分店管理手册"来记录:

- 每个分店的仓库位置(块位图在哪里)

- 每个分店的员工档案位置(inode表在哪里)

- 每个分店的库存情况(有多少空闲货架)

块组描述符表就是这本"管理手册",它记录了每个块组的关键元数据。

2. 实现快速定位

没有描述符表,系统要找一个块组的信息,就得逐个扫描。有了描述符表,系统可以直接"查表"定位:

- 需要块组3的信息?直接读取描述符表第3个条目

- 需要知道块组5的空闲块数?直接查表即可

三、块组描述符表的结构

每个块组描述符通常包含以下信息(以EXT4为例):

| 字段 | 描述 | 相当于"分店手册"中的 |

|---|---|---|

| 块位图块号 | 该块组的块位图在哪个块 | 仓库位置 |

| inode位图块号 | 该块组的inode位图在哪个块 | 员工档案柜位置 |

| inode表起始块号 | 该块组的inode表从哪个块开始 | 员工档案室位置 |

| 空闲块数 | 该块组当前有多少空闲数据块 | 空闲货架数量 |

| 空闲inode数 | 该块组当前有多少空闲inode | 可招聘岗位数 |

| 已用目录数 | 该块组中有多少目录 | 已开设的部门数 |

四、块组描述符表的工作时机

1. 文件创建时的块组选择

当创建新文件时,系统会扫描块组描述符表,寻找:

- 空闲inode较多的块组(避免inode耗尽)

- 空闲块较多的块组(避免空间耗尽)

- 目录数较少的块组(均衡目录分布)

基于这些信息,系统可以智能选择最合适的块组来存放新文件。

2. 空间分配优化

# 伪代码示例:选择块组的策略

for each 块组描述符 in 块组描述符表:if (块组.空闲inode数 > 阈值 and 块组.空闲块数 > 阈值):return 该块组 # 选择这个块组创建新文件

3. 文件系统检查与修复

工具如fsck会验证描述符表中的统计信息是否与实际使用情况一致。

五、技术细节与优化

1. 冗余备份

由于描述符表至关重要,EXT文件系统在多个块组中备份了描述符表:

- 块组0:主描述符表

- 块组1、3、5、7…:备份描述符表

这确保了即使某个块组的描述符损坏,也能从备份中恢复。

2. 扩展性设计

在EXT4中,块组描述符大小从EXT2的32字节扩展到64字节,增加了:

- 校验和信息(提高可靠性)

- 更多标志位(支持新特性)

3. 内存缓存

描述符表通常缓存在内存中,避免每次操作都要读盘,极大提升性能。

六、实际工作流程示例

场景:创建新文件 /home/user/document.txt

- 查询描述符表:系统扫描内存中的块组描述符表副本

- 选择最优块组:找到空闲inode和空闲块都较多的块组(比如块组8)

- 定位元数据:根据块组8的描述符:

- 读取块位图(位于块号2048)

- 读取inode位图(位于块号2049)

- 定位inode表(起始于块号2050)

- 分配资源:

- 在inode位图中找到空闲位,分配inode

- 在块位图中找到空闲块,分配数据块

- 更新统计:将块组8描述符中的空闲计数减1

七、与相关结构的关系

| 结构 | 作用 | 关系 |

|---|---|---|

| 超级块 | 文件系统全局信息 | 描述符表依赖于超级块中的块组数等信息 |

| 块位图 | 管理块使用情况 | 描述符表记录块位图的位置 |

| inode位图 | 管理inode使用情况 | 描述符表记录inode位图的位置 |

总结

块组描述符表是文件系统的"指挥中心":

- 定位功能:快速找到每个块组的元数据位置

- 统计功能:维护每个块组的资源使用情况

- 优化功能:支持智能的资源分配策略

- 容错功能:通过多备份提高可靠性

提问:

也就是说块组描述符表里记录的是一整个分区中所有块组的具体信息嘛?

每个块组中存储的块组描述符表是不是都是一样的?

每一个块组都存储块组描述符表副本吗?

回答:

问题一:块组描述符表是否记录整个分区的所有块组信息?

答案:是的。

-

全局视角:块组描述符表是一个全局数组,其条目数量等于分区中的块组总数。

-

每条记录对应一个块组:

例如,若分区被划分为100个块组,描述符表就有100个条目,第0条对应块组0,第1条对应块组1,以此类推。

-

内容:每个条目记录该块组的核心元数据,如:

struct ext4_group_desc {__le32 bg_block_bitmap_lo; // 块位图所在的块号__le32 bg_inode_bitmap_lo; // inode位图所在的块号__le32 bg_inode_table_lo; // inode表起始块号__le16 bg_free_blocks_count_lo; // 空闲块数__le16 bg_free_inodes_count_lo; // 空闲inode数__le16 bg_used_dirs_count_lo; // 目录数// ...其他字段(EXT4有扩展) };

问题二:每个块组中存储的块组描述符表是否相同?

答案:完全一致(冗余备份)。

- 备份目的:防止单一副本损坏导致整个文件系统崩溃(如断电、磁盘坏道)。

- 备份策略:

- 主副本:位于块组0。

- 冗余副本:分散在其他多个块组(如块组1、3、5、7…)。

- 一致性要求:所有副本内容必须完全相同。文件系统挂载时,内存中只维护一份描述符表;更新时,所有副本同步写入。

问题三:每个块组都存储描述符表副本吗?

答案:不是。只有部分块组存储副本。

这是出于空间效率的权衡:

-

存储开销:

- 假设一个描述符条目占64字节(EXT4),管理1万个块组需

10,000 × 64 B ≈ 640 KB。 - 若每个块组都存完整副本,总空间开销为

640 KB × 块组数,可能高达数百MB!

- 假设一个描述符条目占64字节(EXT4),管理1万个块组需

-

实际设计(以EXT4为例):

-

主副本:块组0。

-

备份副本:按固定间隔存储(如每隔3个块组存一份):

块组0(主副本) → 块组1(备份)→ 块组3(备份)→ 块组5(备份)→ ... -

数学规律:备份通常存在于块组号满足

N % 3 = 1的块组(如1、4、7、10…)。

-

为什么选择“部分备份”而非“全备份”?

| 策略 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 全备份(每个块组存副本) | 容错性极高 | 空间浪费严重 | 不采用 |

| 部分备份(间隔存储) | 空间高效 容错性仍足够(损坏概率低) | 恢复依赖备份分布 | 实际采用(EXT2/3/4) |

工作流程示例:读取块组5的描述符

- 定位描述符表:

- 系统从块组0读取主描述符表到内存。

- 访问块组5的信息:

- 直接查询内存中描述符表的第5个条目。

- 容错恢复:

- 若块组0损坏,系统检查块组1、3、5…的备份副本,选择首个有效的副本加载。

总结

| 关键点 | 答案 | 说明 |

|---|---|---|

| 描述符表覆盖范围 | 整个分区所有块组 | 全局索引 |

| 副本内容一致性 | 完全相同 | 同步更新保障 |

| 副本分布策略 | 部分块组(如0、1、3、5…) | 平衡可靠性与空间效率 |

这种设计完美体现了工程权衡:用最少的冗余空间(部分备份),换取足够高的可靠性,同时通过内存缓存避免磁盘访问瓶颈。

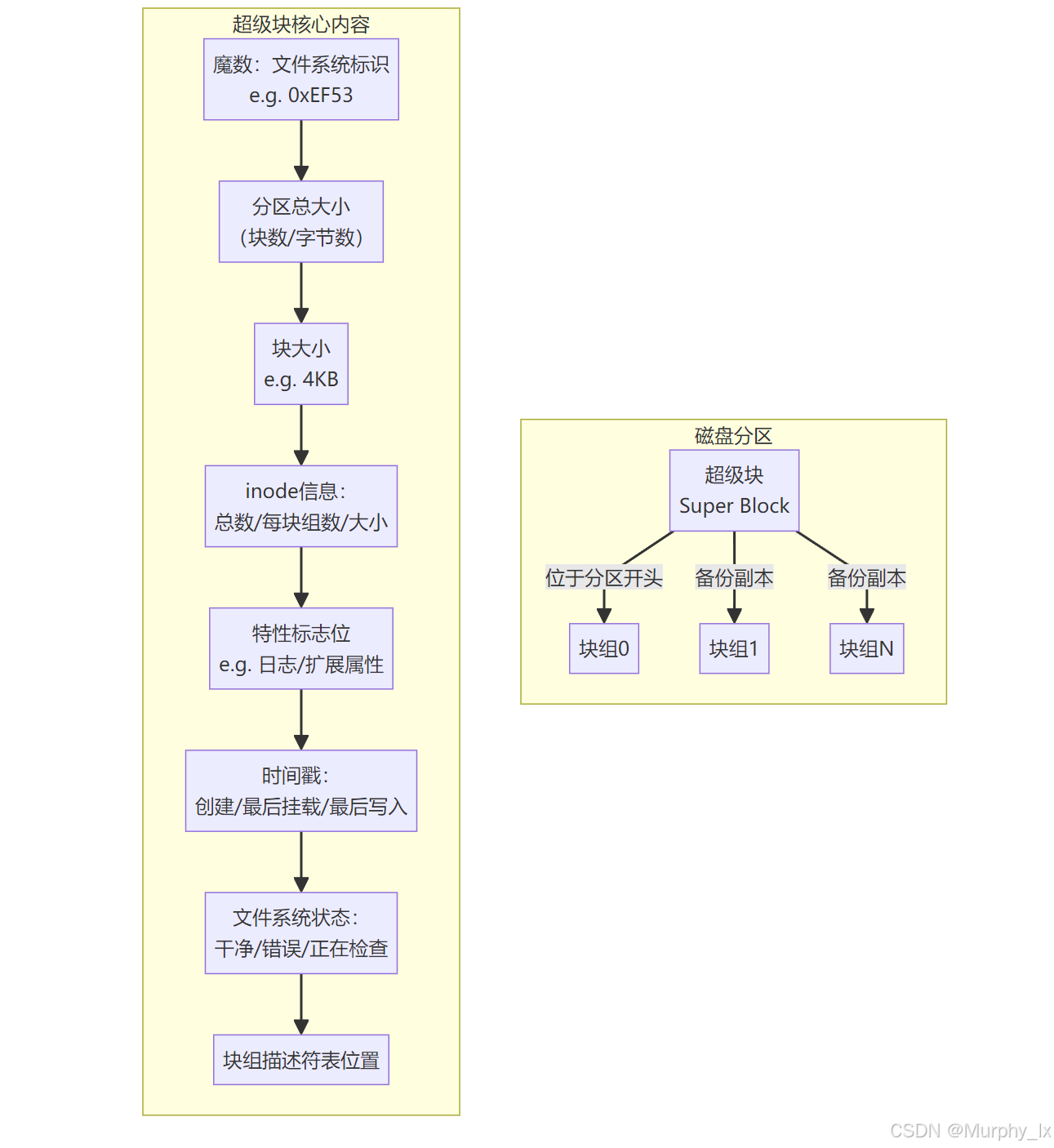

Superblock超级块

接下来我们探讨一下文件系统的“大脑”——超级块。它是文件系统最顶层的控制中心,存储着管理整个分区所需的关键全局信息。下图展示了超级块的核心内容和它在磁盘上的位置:

flowchart TDsubgraph Partition[磁盘分区]SB[超级块<br>Super Block] -->|位于分区开头| Block0[块组0]SB -->|备份副本| Block1[块组1]SB -->|备份副本| BlockN[块组N]endsubgraph SB_Content[超级块核心内容]direction TBMagic[魔数:文件系统标识<br>e.g. 0xEF53] --> Size[分区总大小<br>(块数/字节数)]Size --> BlockSize[块大小<br>e.g. 4KB]BlockSize --> InodeInfo[inode信息:<br>总数/每块组数/大小]InodeInfo --> Features[特性标志位<br>e.g. 日志/扩展属性]Features --> Timestamps[时间戳:<br>创建/最后挂载/最后写入]Timestamps --> State[文件系统状态:<br>干净/错误/正在检查]State --> DescTable[块组描述符表位置]end

一、超级块是什么?

超级块是文件系统的全局控制块,它记录了管理整个分区所需的最关键元数据。想象它是一家跨国公司的总部档案库,存放着公司架构、资产总量、运营规则等核心信息。

二、超级块存储在哪里?

- 主副本:位于块组0的起始位置(通常是分区第1024字节处,跳过引导扇区)

- 冗余备份:分散在其他块组(如1、3、5…)中,防止主副本损坏导致系统崩溃(一样是部分备份,只有部分块组有超级块的备份)

三、超级块的核心内容详解

以下以EXT4文件系统的超级块为例,说明其关键字段:

| 字段 | 作用 | 示例值 | 重要性 |

|---|---|---|---|

| 魔数(Magic Number) | 标识文件系统类型 | 0xEF53 | 系统挂载时验证是否为EXT文件系统 |

| inode总数 | 分区中inode总量 | 2,000,000 | 限制最大文件数量 |

| 块总数 | 分区中数据块总量 | 500,000 | 决定分区容量上限 |

| 块大小 | 数据块字节数 | 4096(4KB) | 影响存储效率和性能 |

| 每块组inode数 | 单个块组的inode容量 | 16,384 | 计算块组数量的依据 |

| 块组描述符表位置 | 描述符表的磁盘块号 | 2048 | 定位块组元数据的关键 |

| 最后挂载时间 | 上次挂载分区的时间 | 2023-10-01 14:30 | 用于故障恢复判断 |

| 最后写入时间 | 最后写入数据的时间 | 2023-10-01 15:25 | 备份系统的重要依据 |

| 文件系统状态 | 分区状态标志位 | Clean/ Error | 决定是否需要fsck修复 |

| 兼容性标志 | 支持的功能特性 | has_journal(日志) | 启用高级功能如日志、加密 |

| 校验和 | 超级块数据的校验值 | 0x3A7F | EXT4新增,防止数据静默损坏 |

四、超级块的关键作用

1. 文件系统挂载的“通行证”

当系统挂载分区时,首先读取超级块:

- 验证魔数 → 确认是EXT文件系统

- 检查状态 → 若为

Clean则快速挂载,若为Error则触发fsck - 读取块大小 → 确定如何解析磁盘数据

2. 资源管理的总调度台

- 空间分配:通过块总数和块组信息,计算可分配空间

- inode分配:根据inode总数,限制文件创建数量

- 块组定位:通过块组描述符表位置,快速加载所有块组元数据

3. 故障恢复的决策依据

# 伪代码:挂载时的状态检查

if (超级块.state == "Error") {run_fsck(); // 启动文件系统检查修复

} else if (超级块.last_mount_time > 超级块.last_write_time) {run_fsck(); // 异常断电可能导致数据不一致

} else {mount_partition(); // 正常挂载

}

4. 性能优化的基础

- 预读优化:根据块大小调整磁盘I/O策略

- 日志功能:通过

has_journal标志启用日志,提升崩溃恢复速度 - 稀疏文件:支持

sparse_super标志,减少超级块备份数量节省空间

五、技术演进:从EXT2到EXT4的超级块升级

| 特性 | EXT2 | EXT4 | 改进点 |

|---|---|---|---|

| 校验和 | ❌ 不支持 | ✅ 支持 | 防止元数据静默损坏 |

| 时间戳精度 | 秒级 | 纳秒级 | 支持高精度时间记录 |

| 扩展字段 | 固定大小 | 动态扩展 | 支持未来新特性 |

| 大文件支持 | 最大2TB | 最大1EB | 字段扩容至64位 |

六、超级块的生死时刻

▶ 何时读取?

- 分区挂载时

- 运行

df命令查看磁盘用量时 - 文件系统检查(

fsck)开始时

▶ 何时写入?

- 卸载分区时(更新状态为

Clean) - 文件系统扩容时

- 修改全局参数时(如启用新特性)

总结

超级块是文件系统的神经中枢,它用不到1KB的空间(EXT4超级块约1024字节),掌控着TB级甚至PB级磁盘的运作。它的核心价值在于:

- 全局视野:掌握分区全貌(空间、文件数、配置)

- 快速引导:使系统能在毫秒级识别并挂载文件系统

- 故障防御:通过状态标志和校验机制保障可靠性

- 特性开关:控制日志、加密等高级功能的启用

理解超级块,就抓住了文件系统设计的“道”——用极致的元数据抽象,管理海量的用户数据。

目录(重点)

前文在讲解文件内容和文件属性分开存储的时候我有简单的提到过目录,以及相关知识,不过只是只言片语,接下来我们来详细讲一下目录,以及其中剩余的知识点。

一、核心概念解析

1. 文件名到底存储在哪里?

-

存储位置:目录文件的数据块中

-

数据结构:目录项(

struct ext4_dir_entry_2)struct ext4_dir_entry_2 {__le32 inode; /* inode号 */__le16 rec_len; /* 目录项长度 */__le8 name_len; /* 文件名长度 */__le8 file_type; /* 文件类型 */char name[255]; /* 文件名 */ };

2. 为什么inode里没有存储文件名?

- 设计哲学:文件名是用户友好的标识符,而

inode是系统层面的唯一标识 - 关键原因:

- 硬链接支持:多个文件名可指向同一个

inode(文件实体)(下节讲解软硬链接:链接:Linux文件系统—软硬连接-CSDN博客) - 重命名高效:改名只需修改目录项,无需改动inode

- 空间效率:长文件名存储在目录中,避免inode膨胀

- 硬链接支持:多个文件名可指向同一个

- 结论:文件名与文件实体的分离是Unix设计哲学的经典体现

3. 目录的本质是什么?

-

目录是特殊类型的文件:

- 有自己的

inode(标记为目录类型) - 数据块存储文件名→inode号的映射表

- 也就是说目录本质就是一个文件,不过它会被系统标识为特殊文件–>目录文件。这个文件里面存储的内容就是文件名→inode号的映射表。

- 所以在目录中创建和删除文件就是创建和删除文件名→inode号的映射关系,所以当没有

w(写权限)的时候,就无法在目录当中创建和删除文件。 - 同理的,目录当中记录着文件名→inode号的映射,在目录中想查看文件信息,必须得通过

inode来查找。如果你没有对目录的读取权限r,那么你就无法读取目录中文件名→inode号的映射,自然就找不到存储文件属性的inode,自然读取不了文件属性。 - 这里我顺便讲一下Linux系统中删除的本质是什么。假设当前有一个文件,名为

hello.txt,映射的inode号是1001。当你删除这个文件的时候其实就是删除当前目录中文件名为hello.txt的映射信息,这个时候你就无法通过hello.txt这个文件名操作文件了,因为目录当中没有hello.txt映射的信息,找不到文件的inode,也就找不到文件内容存储在哪些数据块。 - 如果此时1001号的

inode的链接数降为0,且没有进程占用它时,其对应的数据块才会被标记为可覆盖。没错,Linux系统并不会说去真正的去删除这个文件里面的内容,它是将存储这个文件的文件内容的那些数据块标记为内容可被覆盖。 - 如果此时1001号的

inode的链接数没有降为0,则其对应的数据块不会被标记为可覆盖。链接数的内容在下一节当中:链接:Linux文件系统—软硬连接-CSDN博客

- 有自己的

-

目录结构示例:

| inode号 | 文件名长度 | 文件名 | 文件类型 | |---------|------------|-----------|-------- | | 1001 | 5 | hello.txt | 普通文件 | | 1002 | 3 | doc | 目录 | | 1003 | 8 | README.md | 普通文件 |

4. 目录有inode吗?

- 有!目录inode的特殊性:

- 文件类型标记为

S_IFDIR - 数据块指针指向目录项列表

- 权限位包含执行位(

x),控制目录访问

- 文件类型标记为

5. 死循环问题如何解决?

破解"鸡生蛋蛋生鸡"的密钥:固定根inode号

-

每个文件系统格式化时,根目录的inode号固定为2

-

挂载分区时,内核从超级块获取此信息

-

访问路径流程:

6. 系统如何定位分区和块组?

- 分区定位:

- 内核维护挂载表,记录路径前缀对应的设备

- 例如:

/home → /dev/sda2

- 块组定位:

- 通过inode号计算:

块组号 = (inode号 - 1) / 每块组inode数 - 通过块号计算:

块组号 = 块号 / 每块组块数

- 通过inode号计算:

二、终极文件访问流程示例

场景:读取/home/user/documents/report.txt

步骤1:路径解析与分区定位

- 应用程序调用

open("/home/user/documents/report.txt") - 内核查询挂载表:

/→/dev/sda1(根分区)/home→/dev/sda2(home分区)

- 路径剩余部分:

user/documents/report.txt在/dev/sda2上处理

步骤2:根目录访问(在/dev/sda2上)

-

读取home分区的超级块(主副本在块组0)

-

获取根目录inode号=2

-

计算根目录所在块组:

(2-1)/16384 ≈ 0(假设每块组16384个inode) -

读取块组0的inode表,获取inode2:

struct ext4_inode {i_mode = S_IFDIR | 0755 // 目录类型i_size = 4096 // 目录大小i_block[0] = 1024 // 数据块地址// ...其他元数据 }

步骤3:逐级目录查找

-

读取根目录数据块(块号1024):

| inode | name_len | name | type | |-------|----------|-------|------| | 100 | 4 | lost+found | dir | | 101 | 4 | home | dir | // ← 注意!这是home分区的根目录 | 102 | 3 | etc | dir | -

找到

home条目 → inode号101 -

读取inode101(目录):

- 块组计算:

(101-1)/16384 = 0(仍在块组0) - 数据块地址:块号2048

- 块组计算:

-

读取/home目录数据块:

| inode | name_len | name | type | |-------|----------|-------|------| | 1001 | 4 | user | dir | // ← 找到user目录 | 1002 | 5 | admin | dir |

步骤4:定位目标文件

-

读取user目录inode(号1001):

- 块组计算:

(1001-1)/16384 = 0(块组0) - 数据块地址:块号3072

- 块组计算:

-

读取/user目录数据块:

| inode | name_len | name | type | |-------|----------|-----------|------| | 5001 | 9 | documents | dir | -

读取documents目录inode(号5001):

- 块组计算:

(5001-1)/16384 = 0(块组0) - 数据块地址:块号4096

- 块组计算:

-

读取/documents目录数据块:

| inode | name_len | name | type | |-------|----------|-------------|------| | 8001 | 10 | report.txt | file | // ← 目标文件!

步骤5:读取文件内容

-

获取文件inode(号8001):

-

块组计算:

(8001-1)/16384 = 0(块组0) -

inode内容:

i_mode = S_IFREG | 0644 i_size = 15000 // 文件大小15KB i_block[0] = 5120 // 直接指针1 i_block[1] = 5121 // 直接指针2 i_block[2] = 5122 // 直接指针3 i_block[3] = 0 // 未使用

-

-

计算需要读取的块:

- 块大小=4KB → 需要4个块(15KB/4KB=3.75→4块)

- 块号:5120, 5121, 5122, 5123

步骤6:硬件交互

-

文件系统向块设备层发送请求:

struct bio_request {sector = 5120 * 8, // LBA转换(假设1块=8扇区)count = 32, // 4块×8扇区/块buffer = 用户缓冲区 } -

磁盘控制器:

- 将LBA转换为(CHS):柱面=120, 磁头=2, 扇区=10

- 移动磁头到指定柱面

- 等待扇区旋转到位

- 读取数据到缓冲区

步骤7:数据返回

- 磁盘中断通知完成

- 数据从内核缓冲区拷贝到用户空间

open()系统调用返回文件描述符

三、关键技术点总结

- 路径解析:

- 通过挂载表解决分区定位

- 固定根inode号(2)破解死循环

- 元数据查找:

- inode号 → 块组号 → inode表位置

- 目录项 → 下一级inode号

- 空间分配:

- 块位图管理空闲块

- inode位图管理inode分配

- 性能优化:

- 目录项缓存(dcache)

- inode缓存

- 预读机制

- 错误处理:

- 超级块备份

- 日志功能(EXT3/4)

- fsck一致性检查

四、设计哲学启示

这个流程揭示了Unix文件系统的精髓:

- 一切皆文件:目录、设备、管道都是文件

- 分层抽象:

- 路径名 → inode号 → 数据块 → 磁盘扇区

- 命名解耦:

- 用户通过路径访问

- 系统通过inode操作

- 空间/时间权衡:

- 元数据集中管理加速查找

- 数据分散存储优化性能

文件系统挂载

一、什么是文件系统的挂载?

想象一下你的电脑是一个巨大的图书馆(目录树 /),而你的 U 盘、移动硬盘或者 DVD 光盘就像一本新买回来的书(包含文件系统的存储设备)。

- 挂载(Mounting) 就是把这本新书(存储设备上的文件系统)插入到图书馆的某个特定书架位置(目录) 的过程。

- 卸载(Unmounting) 则是安全地取下这本书的过程,确保所有读写操作完成,数据不会损坏。

技术定义:

挂载是将一个存储设备(如硬盘分区、U盘、光盘、网络共享)上的文件系统,关联到 Linux 目录树结构中某个现有目录(称为挂载点)的操作。挂载成功后,用户访问该目录(挂载点)就等同于访问该存储设备文件系统的根目录。

二、挂载表是什么?里面有什么信息?

挂载表 是 Linux 内核维护的一个核心数据结构,它记录了当前系统中所有已挂载的文件系统的详细信息。你可以把它看作是图书馆的藏书位置登记册。

挂载表的主要内容(通常通过 mount命令或 /proc/mounts查看)

| 字段 | 含义 | 示例 |

|---|---|---|

| 设备源 | 被挂载的存储设备或文件 | /dev/sda1, /dev/cdrom, server:/share |

| 挂载点 | 文件系统中作为访问入口的目录 | /, /home, /mnt/usb, /media/cdrom |

| 文件系统类型 | 设备上文件系统的格式 | ext4, ntfs, vfat, iso9660, nfs, tmpfs |

| 挂载选项 | 控制挂载行为的参数 | rw(读写), ro(只读), noexec(禁止执行), relatime(优化访问时间更新), user(允许用户挂载) |

| 转储频率 | dump备份工具使用频率 (历史遗留,通常为0) | 0 |

| 文件系统检查顺序 | fsck检查顺序 (根为1,其他通常为2或0) | 0(不检查), 1(优先检查), 2(次级检查) |

示例 mount命令输出片段:

/dev/sda2 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)

/dev/sda1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437...)

/dev/sdb1 on /mnt/backup type ext4 (rw,noatime)

server:/data on /mnt/nfs type nfs (rw,relatime,vers=4.2...)

tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1638884k...)

三、谁维护挂载表?

- 内核维护:挂载表的核心数据结构(如

vfsmount结构链表)由 Linux 内核在内存中动态维护。这是系统运行时的真实状态。 - 用户空间工具:用户通过命令(

mount,umount,systemctl)或配置文件(/etc/fstab)请求内核执行挂载或卸载操作。内核根据请求和权限检查来更新其内部的挂载表。 - /etc/fstab (文件系统表):这是一个配置文件(不是内核的挂载表本身),由系统管理员编辑。它定义了:

- 系统启动时需要自动挂载哪些设备。

- 这些设备的默认挂载点、文件系统类型和挂载选项。

- 系统启动时(或使用

mount -a命令时),mount命令会读取/etc/fstab并据此请求内核执行挂载。

四、挂载有什么作用?(核心价值)

挂载机制解决了多个关键问题,是 Linux 强大灵活性的基石之一:

- 统一访问入口(核心作用):

- 将物理上分散的存储设备(本地硬盘分区、U盘、光盘、网络存储)无缝集成到单一的、树状的

/目录结构中。 - 用户和程序无需关心文件物理位置,只需通过路径(如

/home/user/file或/mnt/usb/photo.jpg)访问。

- 将物理上分散的存储设备(本地硬盘分区、U盘、光盘、网络存储)无缝集成到单一的、树状的

- 支持多种文件系统:

- 内核通过 VFS (虚拟文件系统) 层抽象出通用文件操作接口。

- 不同的具体文件系统(ext4, NTFS, FAT32, Btrfs, XFS, NFS, SMB, ISO9660…)提供各自的驱动(内核模块)。

- 挂载时指定文件系统类型,VFS 就能将通用操作翻译成该文件系统的具体操作。

- 访问控制与隔离:

- 权限控制:挂载点目录本身的权限(

rwx)控制谁可以进入(cd)或遍历(ls)该挂载点。 - 挂载选项:精细控制挂载后的行为:

ro:只读挂载,保护数据(如光盘)。noexec:禁止执行该文件系统上的程序,增强安全。nosuid:忽略setuid/setgid位,防止权限提升攻击。nodev:忽略设备文件,防止访问底层设备。uid=, gid=:指定挂载后文件的默认所有者/组(常用于 FAT/NTFS)。remount:允许动态修改挂载选项(如mount -o remount,ro /)。

- 权限控制:挂载点目录本身的权限(

- 资源管理与优化:

- 分区管理:将不同用途的数据放在不同分区(如

/,/home,/var,/tmp),单独挂载,便于管理、备份、配额控制、性能优化(如为数据库单独分区挂载noatime)。 - 特殊文件系统:挂载内核提供的虚拟文件系统以获取信息或配置:

proc(/proc):提供进程和内核信息。sysfs(/sys):提供设备和驱动信息。tmpfs(/dev/shm,/run,/tmp):在内存中创建临时文件系统,速度快,重启消失。devpts(/dev/pts):伪终端支持。cgroup(/sys/fs/cgroup):控制组(资源限制)。

- 分区管理:将不同用途的数据放在不同分区(如

- 实现高级功能:

- 绑定挂载 (

mount --bind): 将目录树的一部分挂载到另一个位置,实现“视图”共享(如mount --bind /var/www /srv/www)。 - 挂载命名空间:容器技术的核心之一。每个容器(或用户命名空间)可以有自己独立的挂载视图,隔离文件系统环境。

- 绑定挂载 (

五、挂载过程详解(以插入 U 盘为例)

- 物理连接:将 U 盘插入 USB 端口。

- 内核识别:

- 内核检测到新 USB 设备。

- 识别设备类型(存储设备)。

- 识别分区和文件系统类型(如

/dev/sdc1,vfat)。

- 用户空间通知 (可选):

udev守护进程收到内核事件,可能创建/dev/sdc1设备节点,并可能通知桌面环境(如弹出“检测到新卷”通知)。 - 用户/系统发起挂载:

- 手动:用户运行

mount /dev/sdc1 /mnt/usb(需要 root 权限)。 - 自动:桌面环境(如 GNOME/KDE)或

udisksd守护进程自动执行挂载到/media/user/LABEL或/run/media/user/LABEL。

- 手动:用户运行

- 内核执行挂载:

- 内核验证请求:设备存在?文件系统可识别?挂载点是否空闲目录?用户有权限?

- 内核调用对应的文件系统驱动(如

vfat模块)。 - 内核读取设备上的文件系统元数据(超级块等)。

- 内核在内存中创建

vfsmount结构,将其加入挂载表链表。 - 将挂载点目录(如

/mnt/usb)与这个vfsmount结构关联起来。

- 访问:用户或程序访问

/mnt/usb,内核根据挂载表将操作路由到 U 盘的文件系统驱动。 - 卸载:

- 用户运行

umount /mnt/usb或点击“安全移除”。 - 内核确保所有读写操作完成(同步数据)。

- 内核断开挂载点与

vfsmount的关联。 - 从挂载表中移除该条目。

- 通知文件系统驱动进行清理(如有必要)。

- 用户可安全移除 U 盘。

- 用户运行

总结

文件系统挂载是 Linux 将存储设备内容接入其统一目录树的桥梁。挂载表是内核维护的核心登记册,记录着所有桥梁的连接信息(设备、挂载点、类型、选项)。它由内核动态管理,但通过用户命令(mount/umount)和配置文件(/etc/fstab)进行配置。

挂载的作用至关重要:

- 统一访问:集成异构存储。

- 多系统支持:通过 VFS 驱动支持各种 FS。

- 精细控制:通过选项实现权限、安全、性能管理。

- 资源管理:分区隔离,优化利用。

- 高级功能:虚拟 FS、绑定挂载、容器隔离。