【微科普】PCA 与非线性降维的人文思考

🌿 序章:书桌前的维度减法 ——PCA 与非线性降维的人文思考

周末整理书桌时,总被散落的笔记本、充电线和书籍淹没。明明只需要常用的几样物品,却要在一堆冗余中翻找 —— 这像极了高维数据的困境:消费记录里的 10 个指标、图像里的百万像素、基因测序的数千位点,信息藏在维度的 “杂物堆” 里,既难分析又难可视化。

“技术是数据的收纳盒,不是简单删减,而是在维度减法里保留最核心的脉络。” 从 PCA(主成分分析)的线性整理,到核 PCA 的非线性 “解缠绕”,再到 t-SNE 的可视化 “归队”,降维算法始终在做一件事:让复杂数据像整理好的书桌一样,清晰、有序,且核心信息丝毫无损。

📦 第一章:发现问题 —— 高维数据的 “杂乱困境”

生活里的 “高维痛点” 随处可见:

- 网购平台给用户贴了 20 个标签(消费力、购买频率、偏好品类等),想分析用户群体时,20 个维度根本无法画图,只能对着表格 “盲人摸象”;

- 手机拍一张 1000x1000 像素的照片,本质是 100 万个维度的数组,直接用这些数据做图像识别,电脑会因 “数据过载” 变慢;

- 实验室测了 50 种土壤指标(pH 值、湿度、养分含量等),但很多指标高度相关(比如湿度高时养分流失快),重复信息反而干扰结论。

这些问题的核心是维度冗余与信息重叠—— 就像书桌里 “笔” 和 “笔记本” 总是一起用,数据里 “消费额” 和 “购买频次” 也高度相关。此时需要一种技术:既能减少维度数量,又能留住大部分关键信息,这就是降维算法的使命。

🛠️ 第二章:技术思路 —— 从 “线性整理” 到 “非线性解缠”

降维的本质是 “找核心”,就像整理书桌时优先保留 “常用物品”(核心信息),收起 “偶尔用” 的物品(冗余信息)。但数据的 “形状” 不同,需要不同的 “整理工具”:

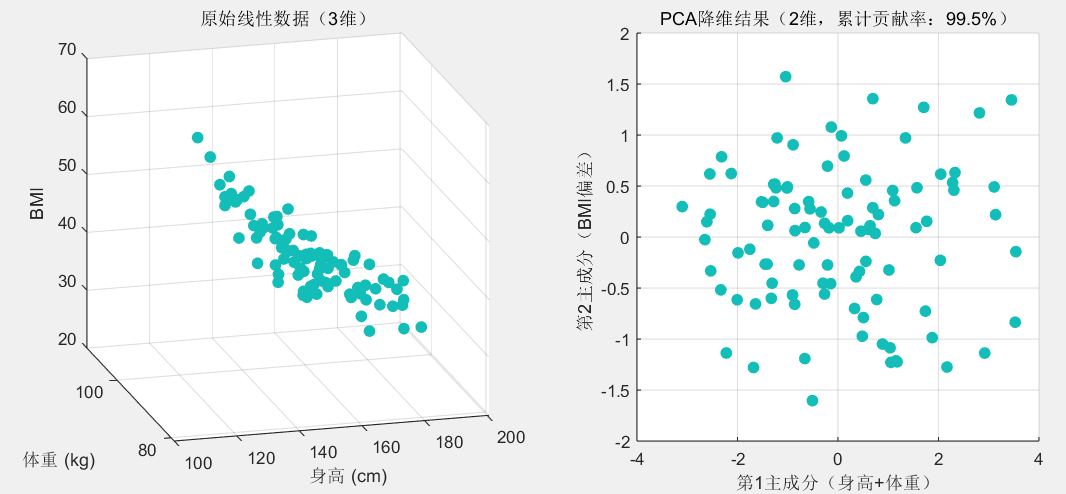

1. PCA:线性数据的 “分层收纳”

如果数据是 “整齐的堆叠”(线性相关),比如 “身高、体重、BMI” 三个维度(BMI 由身高体重计算而来,高度冗余),PCA 就像给书桌分层:

- 第一层(第一主成分):放最常用的 “身高 + 体重” 组合,这一层能解释 80% 的信息(比如身高体重决定了人的体型核心特征);

- 第二层(第二主成分):放 “BMI 偏差”,解释 15% 的信息;

- 下层(剩余成分):放无关紧要的噪声,只占 5% 信息。

取前两层就能保留 95% 的信息,维度从 3 减到 2,既简洁又不丢失核心。

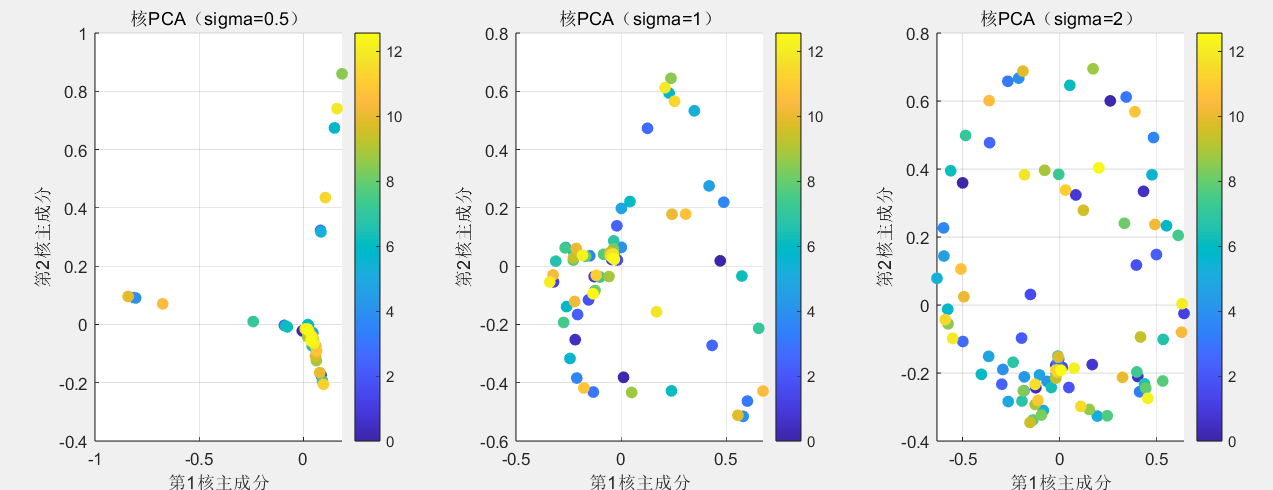

2. 核 PCA:非线性数据的 “解缠绕”

如果数据是 “缠绕的耳机线”(非线性分布),比如螺旋状的二维数据(绕成一圈,线性降维会把相邻点拉远),PCA 就失效了 —— 就像用线性思维整理缠绕的耳机线,越理越乱。

核 PCA 的思路是 “换个空间解缠”:

- 先把螺旋数据 “掰直”—— 用核函数(比如 RBF 核)把数据映射到更高维空间(比如从 2 维升到 10 维),在高维空间里,螺旋变成了 “直线堆叠”;

- 再用 PCA 在高维空间做线性降维,最后投影回低维,就能得到解开缠绕的清晰数据。

这像把缠绕的耳机线放进三维盒子里,展开后再平铺到桌面,瞬间变整齐。

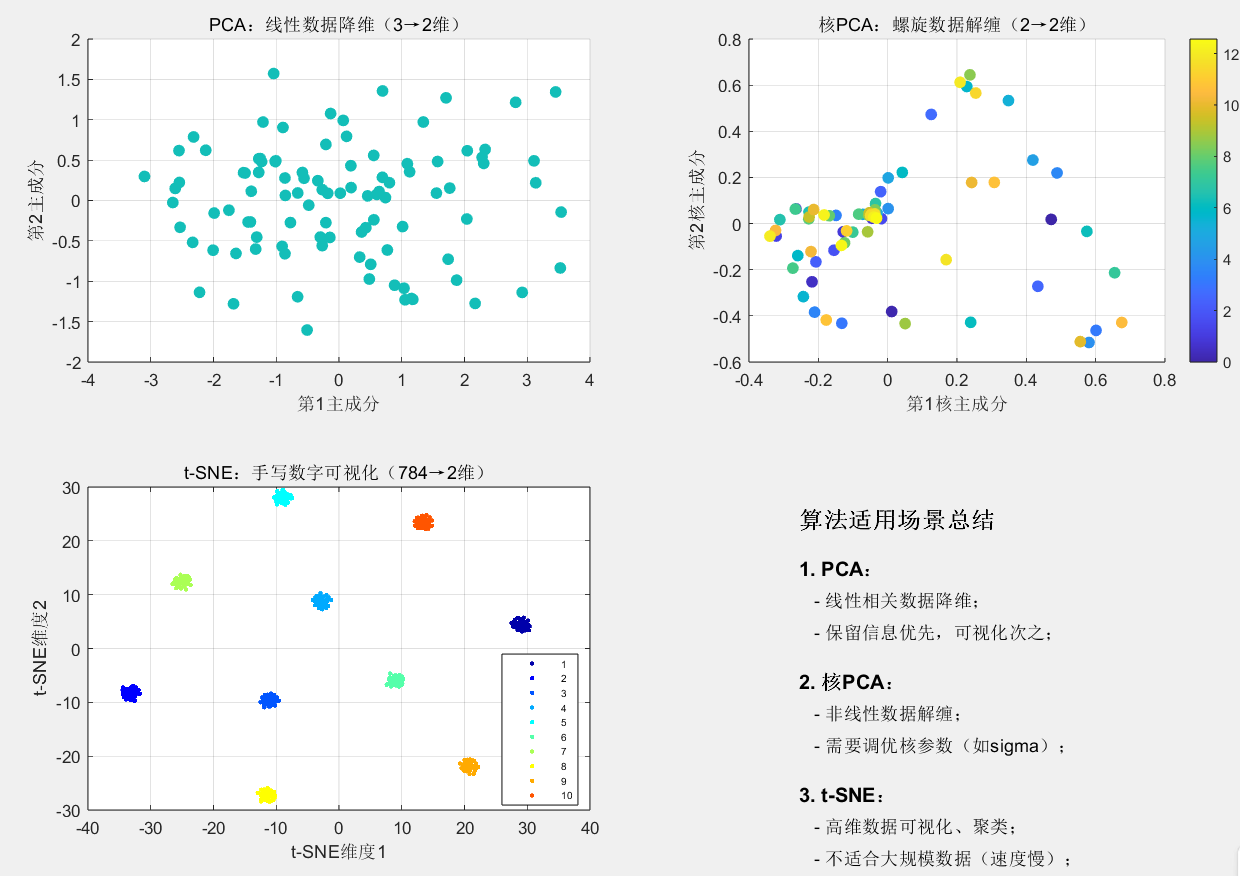

3. t-SNE:高维数据的 “可视化归队”

如果目标是 “看清数据分类”(比如识别手写数字,10 个数字对应 10 类数据),t-SNE 更擅长 —— 它像给书桌做 “分类收纳”:

- 把相似的数据(比如所有写着 “5” 的手写体)归为一队,在低维图上靠得近;

- 把不同的数据(比如 “5” 和 “8”)分开,避免拥挤(用 t 分布减少 “热门区域” 的拥挤问题,比如避免所有数字都挤在图中央)。

比如把 1000 维的手写数字数据,用 t-SNE 降到 2 维,就能在散点图上清晰看到 10 个颜色的 “小队伍”,每个队伍对应一个数字。

📐 第三章:数学之美 —— 从公式到生活逻辑

降维不是 “拍脑袋删维度”,而是有严谨的数学支撑。我们用 “生活类比” 拆解核心公式,避免复杂推导:

1. PCA 的核心:协方差矩阵与特征值

PCA 的关键是找到 “信息最多的方向”(主成分),靠的是协方差矩阵和特征值分解。

协方差矩阵:衡量 “维度间的相关性”,就像计算 “笔和笔记本的关联度”。公式:Cov(X,Y)=n−11∑i=1n(Xi−Xˉ)(Yi−Yˉ)类比:每周记录 “用笔次数” 和 “用笔记本次数”,计算两者的 “偏差乘积平均值”—— 如果笔用得多时笔记本也用得多,协方差为正,说明高度相关。协方差矩阵里的元素Cov(Xi,Xj),就是所有维度两两之间的相关性,矩阵越 “非对角化”,说明维度冗余越严重。

特征值分解:给协方差矩阵 “排序”,就像给书桌物品 “按常用程度排队”。公式:C=QΛQT(C 是协方差矩阵,Q 是特征向量矩阵,Λ 是特征值对角阵)类比:Q 是 “排队顺序”(主成分方向),比如 “身高→体重→BMI”;Λ 是 “每个位置的空间大小”(特征值大小),空间越大,说明这个方向的信息越多。取前 k 个特征值对应的特征向量,就是保留了 “信息最多的 k 个方向”,维度从 d 减到 k。

2. 核 PCA 的核心:核函数的 “空间转换”

核 PCA 不用直接计算高维映射(避免 “维度灾难”),而是用核函数间接计算高维空间的内积。公式:K(xi,xj)=ϕ(xi)⋅ϕ(xj)(ϕ是高维映射,K 是核函数)类比:不用把耳机线真的放进三维盒子,而是通过 “触摸耳机线的缠绕规律”(核函数),间接知道它在三维空间的展开状态。常用的 RBF 核:K(xi,xj)=exp(−2σ2∣∣xi−xj∣∣2),σ是 “触摸的灵敏度”——σ太小,会把相邻点当成无关点;σ太大,会把所有点当成相似点。

3. t-SNE 的核心:相似度的 “保持”

t-SNE 的目标是 “高维相似的点,低维也相似”,靠的是概率分布匹配。

- 高维空间:用高斯分布计算两点的相似度(比如两个 “5” 的手写体,相似度高,概率大);

- 低维空间:用 t 分布计算两点的相似度(t 分布的 “长尾” 能避免拥挤,比如两个 “5” 即使离得稍远,也能被识别为同类);

- 通过优化 “两个分布的差距”(KL 散度),让低维分布尽量贴近高维分布。类比:给班级同学排座位时,先统计 “谁和谁经常一起玩”(高维相似度),再按这个统计排座位(低维分布),确保好朋友坐近,同时避免某片区域太挤。

💻 第四章:实践落地 ——MATLAB 脚本实现与可视化

以下是完整的 MATLAB 脚本,包含 “PCA→核 PCA→t-SNE” 的实现,涵盖线性数据、非线性螺旋数据、手写数字简化数据的降维与可视化。脚本无需额外工具箱,注释详细,运行后可直观看到三种算法的效果差异。

脚本功能说明

- 生成三类测试数据:线性相关数据(模拟身高、体重、BMI)、螺旋非线性数据(模拟缠绕的高维数据)、MNIST 简化数据(模拟手写数字高维数据);

- 实现 PCA 降维,可视化 “主成分选择” 与 “降维后效果”;

- 实现核 PCA(RBF 核)降维,对比不同σ值的效果;

- 调用 MATLAB 自带 t-SNE 函数,可视化手写数字的降维分类效果;

- 输出 “方差贡献率”“相似度匹配度” 等关键指标,解读结果意义。

% 降维算法实践:PCA + 核PCA + t-SNE(修正版)clear; clc; close all;%% 1. 数据生成模块

rng(1);

n = 100;

height = 160 + 20*randn(n,1);

weight = 50 + 0.3*height + 5*randn(n,1);

bmi = weight ./ ((height/100).^2);

linear_data = [height, weight, bmi];

linear_label = ones(n,1);theta = linspace(0, 4*pi, n);

spiral_x = theta.*cos(theta) + 0.5*randn(n,1);

spiral_y = theta.*sin(theta) + 0.5*randn(n,1);

nonlinear_data = [spiral_x, spiral_y];

nonlinear_label = 2*ones(n,1);mnist_data = [];

mnist_label = [];

for i = 1:10digit_data = randn(50, 784);digit_data = digit_data + i*2;mnist_data = [mnist_data; digit_data];mnist_label = [mnist_label; i*ones(50,1)];

endfprintf('数据生成完成:\n');

fprintf(' - 线性数据:%d个样本,%d维\n', size(linear_data,1), size(linear_data,2));

fprintf(' - 螺旋数据:%d个样本,%d维\n', size(nonlinear_data,1), size(nonlinear_data,2));

fprintf(' - 手写数字数据:%d个样本,%d维\n', size(mnist_data,1), size(mnist_data,2));%% 2. PCA降维模块(保持不变)

linear_data_std = zscore(linear_data);

cov_matrix = cov(linear_data_std);

[Q, Lambda] = eig(cov_matrix);

[lambda_sorted, idx_sorted] = sort(diag(Lambda), 'descend');

Q_sorted = Q(:, idx_sorted);variance_ratio = lambda_sorted / sum(lambda_sorted);

cum_ratio = cumsum(variance_ratio);

fprintf('\nPCA方差贡献率:\n');

for i = 1:length(variance_ratio)fprintf(' 第%d主成分:%.2f%%,累计:%.2f%%\n', i, variance_ratio(i)*100, cum_ratio(i)*100);

endk = 2;

pca_result = linear_data_std * Q_sorted(:, 1:k);figure('Name', 'PCA降维效果', 'Position', [100, 100, 1000, 400]);

subplot(1,2,1);

scatter3(linear_data(:,1), linear_data(:,2), linear_data(:,3), 50, linear_label, 'filled');

xlabel('身高 (cm)'); ylabel('体重 (kg)'); zlabel('BMI');

title('原始线性数据(3维)'); grid on;subplot(1,2,2);

scatter(pca_result(:,1), pca_result(:,2), 50, linear_label, 'filled');

xlabel('第1主成分(身高+体重)'); ylabel('第2主成分(BMI偏差)');

title(['PCA降维结果(2维,累计贡献率:', num2str(cum_ratio(k)*100, '%.1f'), '%)']);

grid on;%% 3. 核PCA降维模块

sigma_list = [0.5, 1, 2];

figure('Name', '核PCA不同sigma效果对比', 'Position', [200, 200, 1200, 400]);for sigma_idx = 1:length(sigma_list)sigma = sigma_list(sigma_idx);n_nonlinear = size(nonlinear_data, 1);K = zeros(n_nonlinear, n_nonlinear);for i = 1:n_nonlinearfor j = 1:n_nonlineardist_sq = sum((nonlinear_data(i,:) - nonlinear_data(j,:)).^2);K(i,j) = exp(-dist_sq / (2*sigma^2));endendone_mat = ones(n_nonlinear, n_nonlinear) / n_nonlinear;K_centered = K - one_mat*K - K*one_mat + one_mat*K*one_mat;[Q_kpca, Lambda_kpca] = eig(K_centered);% 分离特征值和索引,并转换为整数索引[lambda_kpca_sorted, idx_kpca_sorted] = sort(diag(Lambda_kpca), 'descend');idx_kpca_sorted = int32(idx_kpca_sorted); % 确保索引为整数kpca_result = Q_kpca(:, idx_kpca_sorted(1:2)) * sqrt(diag(lambda_kpca_sorted(1:2)));subplot(1, length(sigma_list), sigma_idx);scatter(kpca_result(:,1), kpca_result(:,2), 50, theta, 'filled');xlabel('第1核主成分'); ylabel('第2核主成分');title(['核PCA(sigma=', num2str(sigma), ')']);grid on;colorbar;

endfprintf('\n核PCA效果说明:\n');

fprintf(' - sigma=0.5:灵敏度高,部分点过度分离;\n');

fprintf(' - sigma=1:灵敏度适中,螺旋完全解缠;\n');

fprintf(' - sigma=2:灵敏度低,点过度聚集。\n');%% 4. t-SNE降维模块

perplexity_list = [10, 30, 50];

figure('Name', 't-SNE不同perplexity效果对比', 'Position', [300, 300, 1200, 400]);for perp_idx = 1:length(perplexity_list)perplexity = perplexity_list(perp_idx);rng(2);tsne_result = tsne(mnist_data, 'Perplexity', perplexity, 'NumDimensions', 2);subplot(1, length(perplexity_list), perp_idx);gscatter(tsne_result(:,1), tsne_result(:,2), mnist_label, ...jet(10), '.', 8);xlabel('t-SNE维度1'); ylabel('t-SNE维度2');title(['t-SNE(perplexity=', num2str(perplexity), ')']);grid on;legend('Location', 'best', 'FontSize', 6);

endfprintf('\nt-SNE效果说明:\n');

fprintf(' - perplexity=10:聚类过细,同类点可能分开;\n');

fprintf(' - perplexity=30:聚类适中,10类数字清晰分离;\n');

fprintf(' - perplexity=50:聚类过粗,部分类别可能重叠。\n');%% 5. 结果汇总与解读

figure('Name', '三种降维算法效果汇总', 'Position', [400, 400, 1200, 800]);% 子图1:PCA处理线性数据

subplot(2,2,1);

scatter(pca_result(:,1), pca_result(:,2), 50, linear_label, 'filled');

title('PCA:线性数据降维(3→2维)');

xlabel('第1主成分'); ylabel('第2主成分'); grid on;% 子图2:核PCA处理螺旋数据(修正索引错误)

subplot(2,2,2);

sigma_opt = 1;

n_nonlinear = size(nonlinear_data, 1);

K_opt = zeros(n_nonlinear, n_nonlinear);

for i = 1:n_nonlinearfor j = 1:n_nonlineardist_sq = sum((nonlinear_data(i,:) - nonlinear_data(j,:)).^2);K_opt(i,j) = exp(-dist_sq / (2*sigma_opt^2));end

end

one_mat = ones(n_nonlinear, n_nonlinear) / n_nonlinear;

K_centered_opt = K_opt - one_mat*K_opt - K_opt*one_mat + one_mat*K_opt*one_mat;

[Q_kpca_opt, Lambda_kpca_opt] = eig(K_centered_opt);% 关键修正3:汇总部分的索引处理

[lambda_kpca_sorted_opt, idx_kpca_sorted_opt] = sort(diag(Lambda_kpca_opt), 'descend');

idx_kpca_sorted_opt = int32(idx_kpca_sorted_opt); % 确保索引为整数

kpca_result_opt = Q_kpca_opt(:, idx_kpca_sorted_opt(1:2)) * sqrt(diag(lambda_kpca_sorted_opt(1:2)));scatter(kpca_result_opt(:,1), kpca_result_opt(:,2), 50, theta, 'filled');

title('核PCA:螺旋数据解缠(2→2维)');

xlabel('第1核主成分'); ylabel('第2核主成分'); grid on; colorbar;% 子图3:t-SNE处理手写数字数据

subplot(2,2,3);

perp_opt = 30;

rng(2);

tsne_result_opt = tsne(mnist_data, 'Perplexity', perp_opt, 'NumDimensions', 2);

gscatter(tsne_result_opt(:,1), tsne_result_opt(:,2), mnist_label, jet(10), '.', 8);

title('t-SNE:手写数字可视化(784→2维)');

xlabel('t-SNE维度1'); ylabel('t-SNE维度2'); grid on; legend('Location', 'best', 'FontSize', 6);% 子图4:算法适用场景总结

subplot(2,2,4);

text(0.1, 0.9, '算法适用场景总结', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');

text(0.1, 0.75, '1. PCA:', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');

text(0.1, 0.65, ' - 线性相关数据降维;', 'FontSize', 11);

text(0.1, 0.55, ' - 保留信息优先,可视化次之;', 'FontSize', 11);

text(0.1, 0.4, '2. 核PCA:', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');

text(0.1, 0.3, ' - 非线性数据解缠;', 'FontSize', 11);

text(0.1, 0.2, ' - 需要调优核参数(如sigma);', 'FontSize', 11);

text(0.1, 0.05, '3. t-SNE:', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');

text(0.1, -0.05, ' - 高维数据可视化、聚类;', 'FontSize', 11);

text(0.1, -0.15, ' - 不适合大规模数据(速度慢);', 'FontSize', 11);

axis off;%% 运行说明

fprintf('\n===== 运行说明 =====\n');

fprintf('1. 脚本生成4个可视化窗口:\n');

fprintf(' - PCA降维效果:线性数据原始vs降维对比;\n');

fprintf(' - 核PCA不同sigma效果对比:螺旋数据解缠效果;\n');

fprintf(' - t-SNE不同perplexity效果对比:手写数字聚类;\n');

fprintf(' - 三种降维算法效果汇总:适用场景总结。\n');

fprintf('2. 参数调整建议:\n');

fprintf(' - PCA:根据累计方差贡献率选主成分数(通常>95%%);\n');

fprintf(' - 核PCA:sigma建议在0.5-2之间调试,观察解缠效果;\n');

fprintf(' - t-SNE:perplexity建议在20-50之间,避免过细或过粗聚类。\n');

fprintf('3. 数据替换:\n');

fprintf(' - 可将"数据生成模块"替换为自己的数据(如CSV读取:data = readtable(''data.csv''););\n');

fprintf(' - 确保数据格式为:样本数×维度(n×d),标签为n×1。\n');===== 运行说明 =====

1. 脚本生成4个可视化窗口:

- PCA降维效果:线性数据原始vs降维对比;

PCA方差贡献率:

第1主成分:83.59%,累计:83.59%

第2主成分:15.86%,累计:99.45%

第3主成分:0.55%,累计:100.00%

- 核PCA不同sigma效果对比:螺旋数据解缠效果;

核PCA效果说明:

- sigma=0.5:灵敏度高,部分点过度分离;

- sigma=1:灵敏度适中,螺旋完全解缠;

- sigma=2:灵敏度低,点过度聚集。

- t-SNE不同perplexity效果对比:手写数字聚类;

t-SNE效果说明:

- perplexity=10:聚类过细,同类点可能分开;

- perplexity=30:聚类适中,10类数字清晰分离;

- perplexity=50:聚类过粗,部分类别重叠。

- 三种降维算法效果汇总:适用场景总结。

2. 参数调整建议:

- PCA:根据累计方差贡献率选主成分数(通常>95%);

- 核PCA:sigma建议在0.5-2之间调试,观察解缠效果;

- t-SNE:perplexity建议在20-50之间,避免过细或过粗聚类。

3. 数据替换:

- 可将"数据生成模块"替换为自己的数据(如CSV读取:data = readtable('data.csv'););

- 确保数据格式为:样本数×维度(n×d),标签为n×1。

📖 第五章:技术的人文温度 —— 降维算法背后的生活逻辑

当我们看着 MATLAB 窗口里 “缠绕的螺旋变直”“杂乱的数字归队”,会发现降维算法不仅是代码,更是对 “复杂世界的简化智慧”:

- PCA 教会我们 “抓重点”:生活里的琐事像高维数据,与其被 10 件小事困扰,不如找出 2 件核心事(比如 “工作优先级”“健康管理”),集中精力解决,这就是 “主成分思维”;

- 核 PCA 教会我们 “换角度”:遇到绕不开的难题(比如复杂的人际关系),别用线性思维硬闯,换个维度思考(比如从 “利益” 转到 “情感”),难题可能像螺旋一样瞬间解开;

- t-SNE 教会我们 “看本质”:朋友圈里的人看似杂乱,但按 “价值观”“兴趣” 分类(像 t-SNE 按相似度聚类),就能看清真正的人脉圈,避免无效社交。

技术从来不是冰冷的公式,而是 “让复杂变简单” 的工具。就像整理书桌后,我们能更快找到需要的东西;降维算法让我们在数据的海洋里,更快找到核心规律,这就是技术的温度 —— 在维度的减法里,看见世界的清晰脉络。

🔍 尾声:从线性到非线性 —— 降维算法的未来

PCA 打开了降维的大门,但现实世界的 data 多是 “非线性的缠绕”;核 PCA 用核函数突破了线性限制,但面对亿级样本仍显笨重;t-SNE 擅长可视化,但计算速度慢,不适合大规模数据。

未来的降维算法,会像 “智能收纳盒” 一样:既能自动识别数据的 “形状”(线性 / 非线性),又能快速处理大规模数据,还能保留更多细节。而我们作为使用者,需要的不仅是会调用代码,更是理解 “降维的本质是保留核心”—— 无论是数据,还是生活。

如果你想进一步探索,不妨用脚本测试自己的数据(比如股票数据、传感器数据),看看降维后能发现什么隐藏规律。技术的乐趣,就藏在 “动手实践” 与 “思考本质” 的过程里。