显示系统(一):如何让图像“跃然屏上”

目录

一.显示系统由什么构成?

二.如何实现显示?

2.1 图像的微观结构

2.2 光栅扫描

2.3 视觉暂留

2.4 RGB三原色模型

当我们畅游游戏世界、观看高清视频,或是此刻阅读这篇文章时,屏幕上的每一个像素都在进行着一场精密协作的“视觉魔术”。今天,我们一起揭开显示系统的神秘面纱,探索从数据到画面的奇妙旅程。

一.显示系统由什么构成?

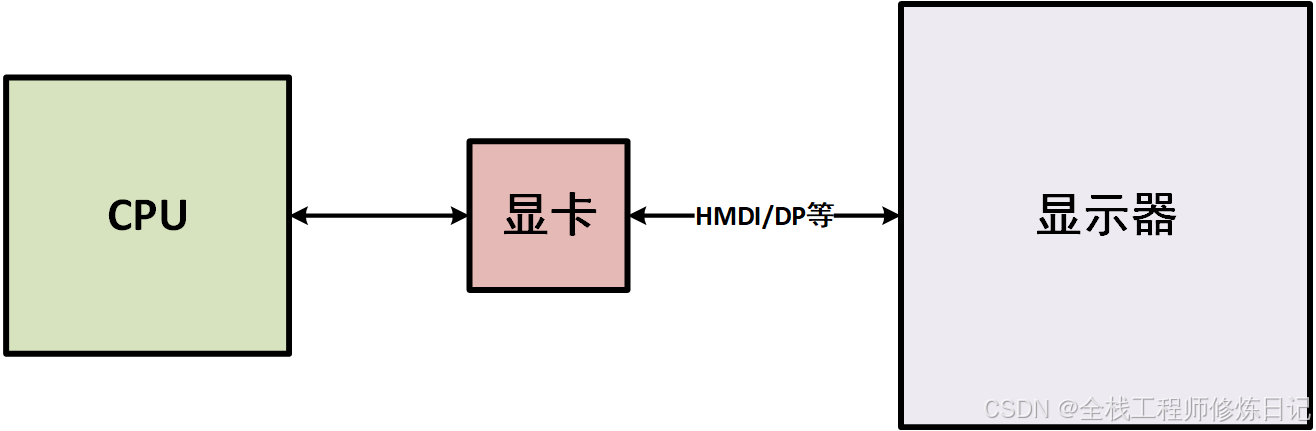

有人认为显示器就是显示系统的全部,实则不然。一个完整的显示系统由三大部分协同工作。

1.显卡

负责“思考”的艺术家:处理CPU指令,生成并存储要显示的图像数据。

2.显示器

负责“展示”的画布:将显卡传来的信号转换为肉眼可见的光线。

3.连接线与接口

负责“传输”的信使:如HDMI、DP等,是数据交换的桥梁。

这三者缺一不可,任何一环出现问题都会影响最终的显示效果。

二.如何实现显示?

2.1 图像的微观结构

像素是构成数字图像的基本单位,每一个像素都是一个微小的颜色点。当数百万甚至数千万个像素点排列在一起时,就构成了我们看到的完整图像。

分辨率指的是屏幕上横向和纵向各有多少个像素点。常见的1920×1080(1080p)意味着屏幕横向有1920个像素,纵向有1080个像素,总计超过200万个像素点。分辨率越高,图像就越精细,但同时也需要更强的图形处理能力。

2.2 光栅扫描

无论是传统的CRT显示器还是现代的LCD、OLED显示器,其底层逻辑都基于光栅扫描原理:

图像并非整屏同时出现,而是通过电子束(CRT)或驱动信号(LCD/OLED)以极高的速度,从左到右、从上到下逐行“扫描”每个像素点,控制其亮度和颜色。

这个过程每秒重复几十次甚至上百次,这就是我们常说的刷新率(单位:Hz)。高刷新率(如120Hz、144Hz)能带来更流畅的视觉体验,尤其在游戏和快速动作场景中表现尤为明显。

2.3 视觉暂留

为什么离散的扫描能形成连续的图像?这得益于人眼的视觉暂留效应。

当图像以足够快的速度刷新时(通常高于50Hz),人脑会将前后图像“连接”起来,形成连续的运动错觉。早期的电影也正是利用了这一原理,通过快速播放静态胶片创造了动态画面。

2.4 RGB三原色模型

每个像素的颜色通常由红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)三个子像素以不同的亮度混合而成。通过控制这三种颜色的强度,可以调配出千万种不同的色彩。

例如,将红色和绿色混合可以得到黄色,将三种颜色以最大强度混合则得到白色。这种颜色模型被称为加色模型,与我们在绘画中使用的减色模型截然不同。