【计算机视觉】形态学的去噪

目录

一、引言

二、图像去噪的方法

1. 图像信息的保持

2. 图像边缘的提取

3. 图像骨架的提取

4. 图像处理的效率

三、数学形态学的原理

(一)腐蚀与膨胀的定义与操作实现

1. 操作前提:二值化图像

2. 结构元素(Kernel):操作的 “工具”

3. 腐蚀(Erosion):“收缩” 前景物体

原理:

代码实现:

视觉效果:

4. 膨胀(Dilation):“扩张” 前景物体

原理:

代码实现:

视觉效果:

5. 腐蚀与膨胀的对比

6. 代码中显示的图像意义

(二)开闭运算的定义与操作

1. 核心:结构元素(Kernel)

2. 开运算(Opening):先腐蚀后膨胀

定义:

作用与效果:

3. 闭运算(Closing):先膨胀后腐蚀

定义:

作用与效果:

4. 开运算与闭运算的对比

5. 代码中图像的意义

(三)礼帽和黑帽操作

1. 操作基础:结构元素与灰度图像

2. 礼帽运算(TOPHAT):提取暗背景中的亮细节

定义:

原理与作用:

视觉效果:

3. 黑帽运算(BLACKHAT):提取亮背景中的暗细节

定义:

原理与作用:

视觉效果:

4. 礼帽与黑帽的对比

5. 代码中图像的意义

四、形态学运算

(一)边缘检测

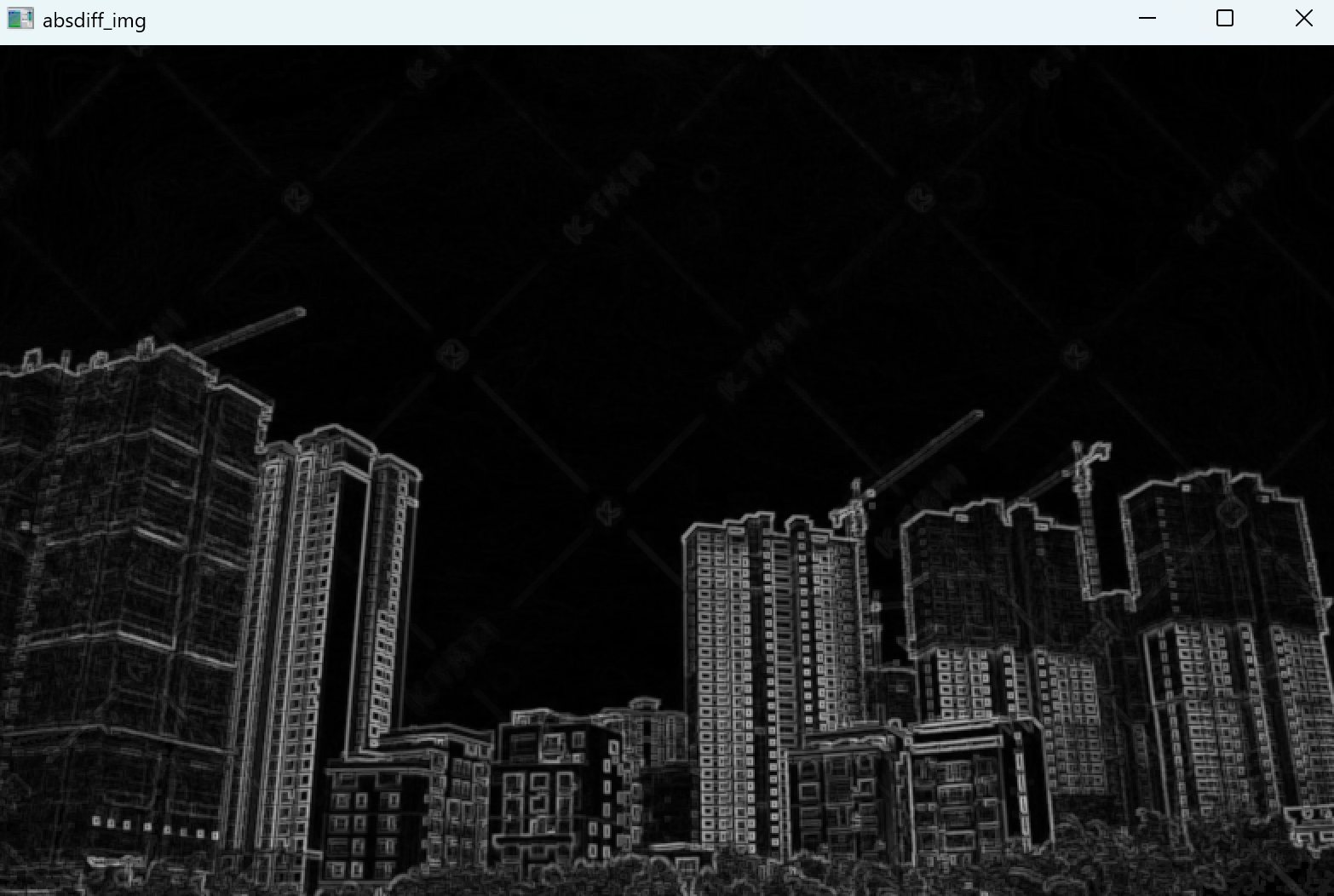

1. 边缘检测的核心思路

2. 步骤拆解与边缘检测过程

(1)读取灰度图像

(2)定义结构元素

(3)膨胀与腐蚀:边缘的 “扩张” 与 “收缩”

(4)计算差值:提取形态学梯度

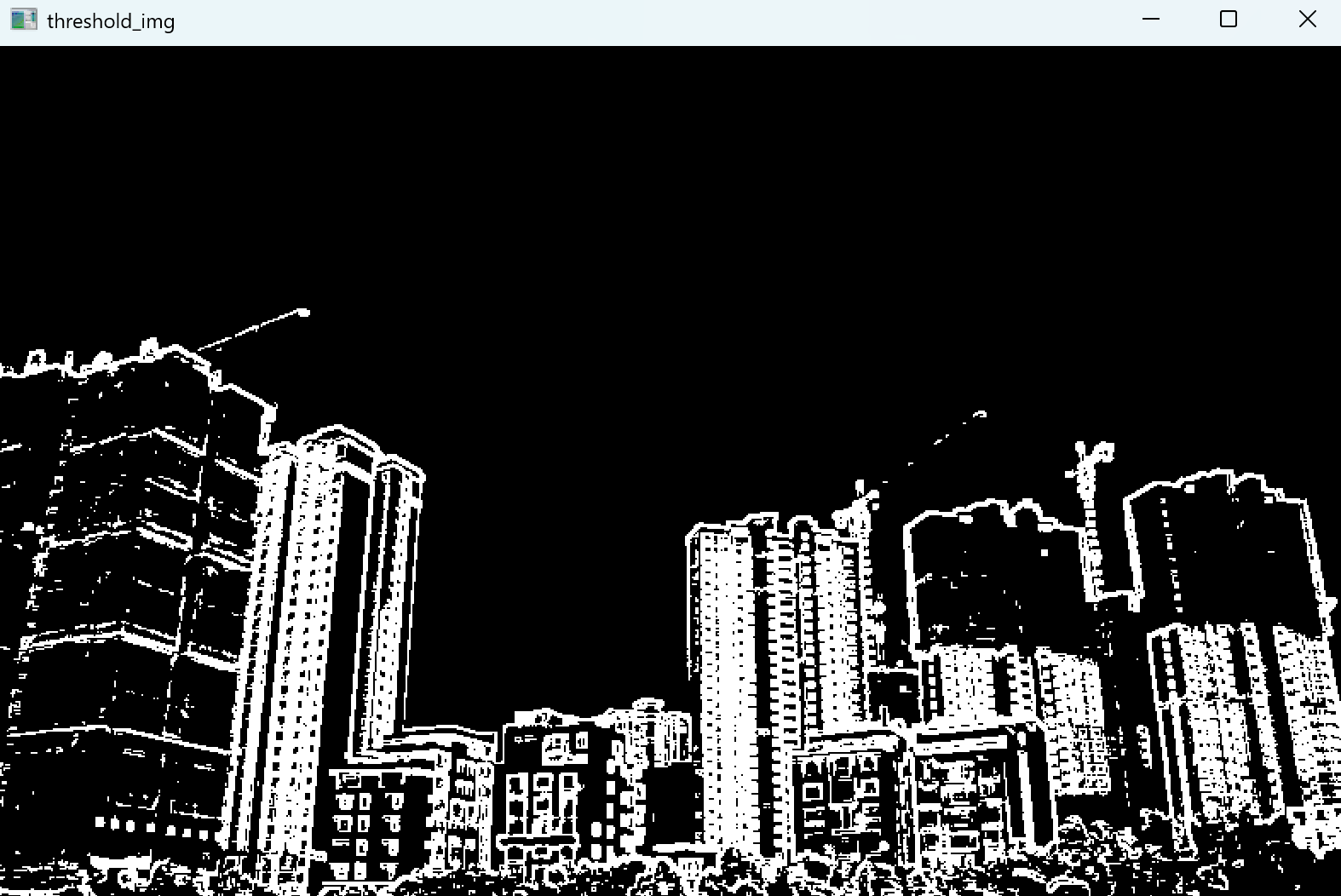

(5)二值化:增强边缘对比度

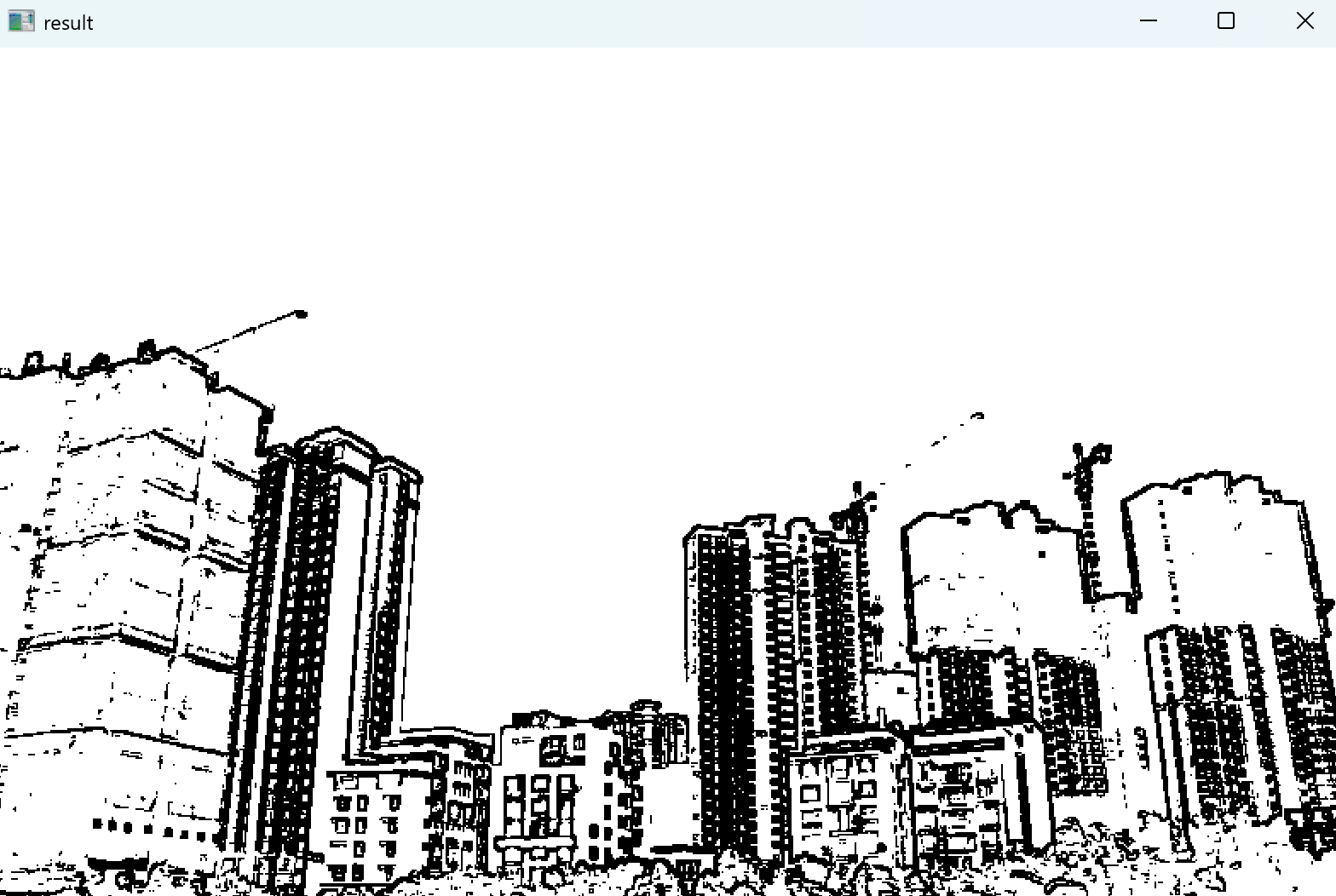

(6)取反:调整视觉效果

3. 各阶段图像的意义

4. 该方法的特点

(二)拐角检测

1. 拐角检测的核心原理

2. 步骤拆解与拐角检测过程

(1)图像预处理:读取与缩放

(2)定义结构化元素:针对性响应不同方向

(3)形态学操作:增强拐角区域

(4)差值运算:提取拐角区域

(5)标记拐角:在原图上可视化

3. 各步骤的作用与拐角检测逻辑

4. 方法特点

五、权重自适应的多结构形态学去噪

1. 自适应形态学去噪的核心思想

2. 函数参数与初始化

3. 核心处理流程(逐像素自适应调整)

(1)初始窗口计算统计量

(2)判断是否为噪声,决定是否调整窗口

(3)动态增大窗口(处理密集噪声)

(4)根据最终窗口决定像素值

4. 与普通中值滤波的对比

5. 代码中自适应去噪的优势体现

六、总结

一、引言

数字图像的噪声主要产生于获取、传输图像的过程中。在获取图像的过程中,摄像机等设备的运行情况受各种客观因素的影响,包括图像拍摄的环境条件和摄像机的传感器元器件质量在内都有可能对图像产生噪声影响。在传输图像的过程中,传输介质所遇到的干扰也会引起图像噪声,如通过无线网络传输的图像就可能因为光或其他大气因素被加入噪声信号。图像去噪是指减少数字图像中噪声的过程,被广泛应用于图像处理领域的预处理过程。去噪效果的好坏会直接影响后续的图像处理效果,如图像分割、图像模式识别等。

数学形态学以图像的形态特征为研究对象,通过设计一套独特的数字图像处理方法和理论来描述图像的基本特征和结构,通过引入集合的概念来描述图像中元素与元素、部分与部分的关系运算。因此,数学形态学的运算由基础的集合运算(并、交、补等)来定义,并且所有的图像矩阵都能被方便地转换为集合。随着集合理论研究的不断深入和实际应用的扩展,图像形态学处理也在图像分析、模式识别等领域起到重要的作用。

二、图像去噪的方法

数字图像在获取、传输的过程中都可能受到噪声的污染,常见的噪声主要有高斯噪声和椒盐噪声。其中,高斯噪声主要是由摄像机传感器元器件内部产生的;椒盐噪声主要是由图像切割所产生的黑白相间的亮暗点噪声,“椒” 表示黑色噪声,“盐” 表示白色噪声。

数字图像去噪也可以分为空域图像去噪和频域图像去噪。空域图像去噪常用的有均值滤波算法和中值滤波算法,

主要是对图像像素做邻域的运算来达到去噪效果。频域图像去噪首先是对数字图像进行反变换,将其从频域转换到空域来达到去噪效果。其中,对图像进行空域和频域相互转换的方法有很多,常用的有傅里叶变换、小波变换等。

数字形态学图像处理通过采用具有一定形态的结构元素去度量和提取图像中的对应形状,借助于集合理论来达到对图像进行分析和识别的目标,该算法具有以下特征。

1. 图像信息的保持

在图像形态学处理中,可以通过已有目标的几何特征信息来选择基于形态学的形态滤波器,这样在进行处理时既可以有效地进行滤波,又可以保持图像中的原有信息。

2. 图像边缘的提取

基于形态学的理论进行处理,可以在一定程度上避免噪声的干扰,相对于微分算子的技术而言具有较高的稳定性。形态学技术提取的边缘也比较光滑,更能体现细节信息。

3. 图像骨架的提取

基于数学形态学进行骨架提取,可以充分利用集合运算的优点,避免出现大量的断点,骨架也较为连续。

4. 图像处理的效率

基于数学形态学进行图像处理,可以方便地应用并行处理技术进行集合运算,具有效率高、易于用硬件实现的特点。

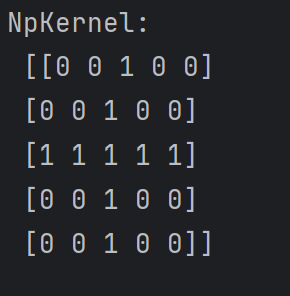

在 Python 中,可以使用其自带的getStructuringElement函数,也可以直接使用 NumPy 的ndarray来定义一个结构元素。

以下代码可以实现十字形结构。

import numpy as np

NpKernel = np.uint8(np.zeros((5, 5)))

for i in range(5):NpKernel[2, i] = 1NpKernel[i, 2] = 1

print('NpKernel: \n', NpKernel)

三、数学形态学的原理

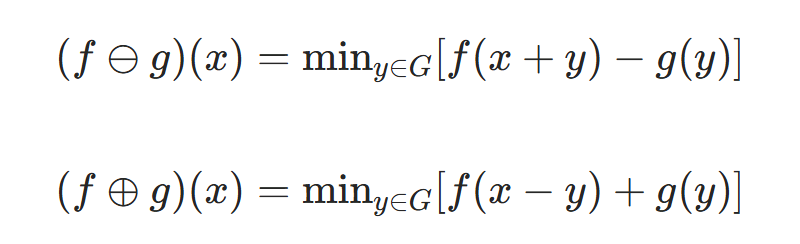

形态变换按应用场景可以分为二值变换和灰度变换两种形式。其中,二值变换一般用于处理集合,灰度变换一般用于处理函数。基本的形态变换包括腐蚀、膨胀、开运算、闭运算、礼帽和黑帽操作。

(一)腐蚀与膨胀的定义与操作实现

假设f(x)和g(x)为被定义在二维离散空间F和两个离散函数上,其中,f(x)为输入图像,g(x)为结构元素,则f(x)关于g(x)的腐蚀和膨胀分别定义为:

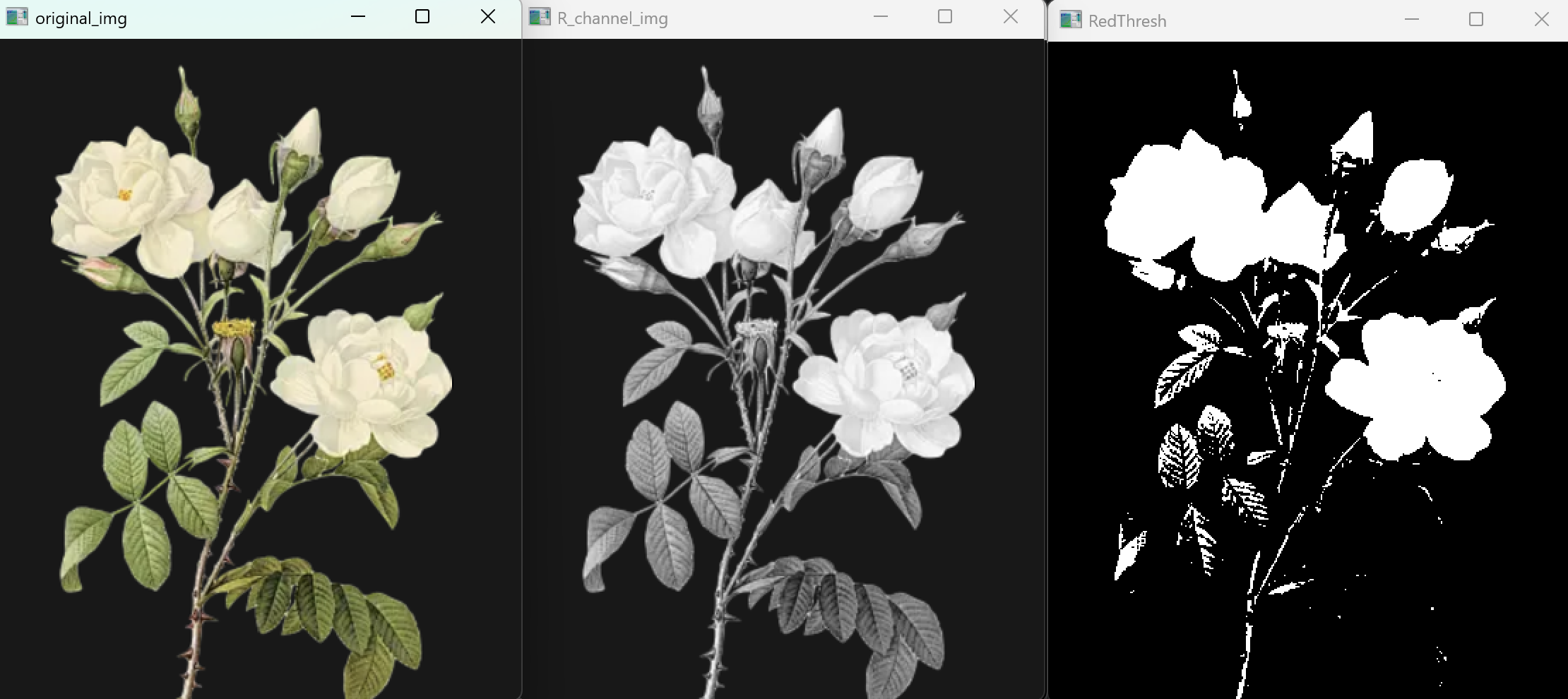

1. 操作前提:二值化图像

腐蚀和膨胀通常作用于二值图像(只有黑 / 白两种像素值,0 表示背景,255 表示前景)。代码中通过以下步骤得到二值图像:

- 提取图像的红色通道(

R = cv2.split(res)[2]),因为花朵的红色特征可能更明显,便于后续分离。 - 使用阈值函数

cv2.threshold(img, 160, 255, cv2.THRESH_BINARY):将红色通道中亮度 ≥160 的像素设为白色(255,前景),<160 的设为黑色(0,背景),得到二值图像RedThresh。

2. 结构元素(Kernel):操作的 “工具”

腐蚀和膨胀需要一个预设的 “结构元素”(类似一个滑动窗口),用于定义操作的范围和形状。代码中定义了两种等价的 3x3 矩形结构元素:

- OpenCV 内置函数:

cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3)) - NumPy 手动定义:

np.uint8(np.ones((3, 3)))

结构元素的作用:像 “模板” 一样在图像上滑动,通过判断模板内的像素是否符合条件(全为前景 / 部分为前景),来决定中心像素的最终值。3x3 是常用的小尺寸,适合处理细节。

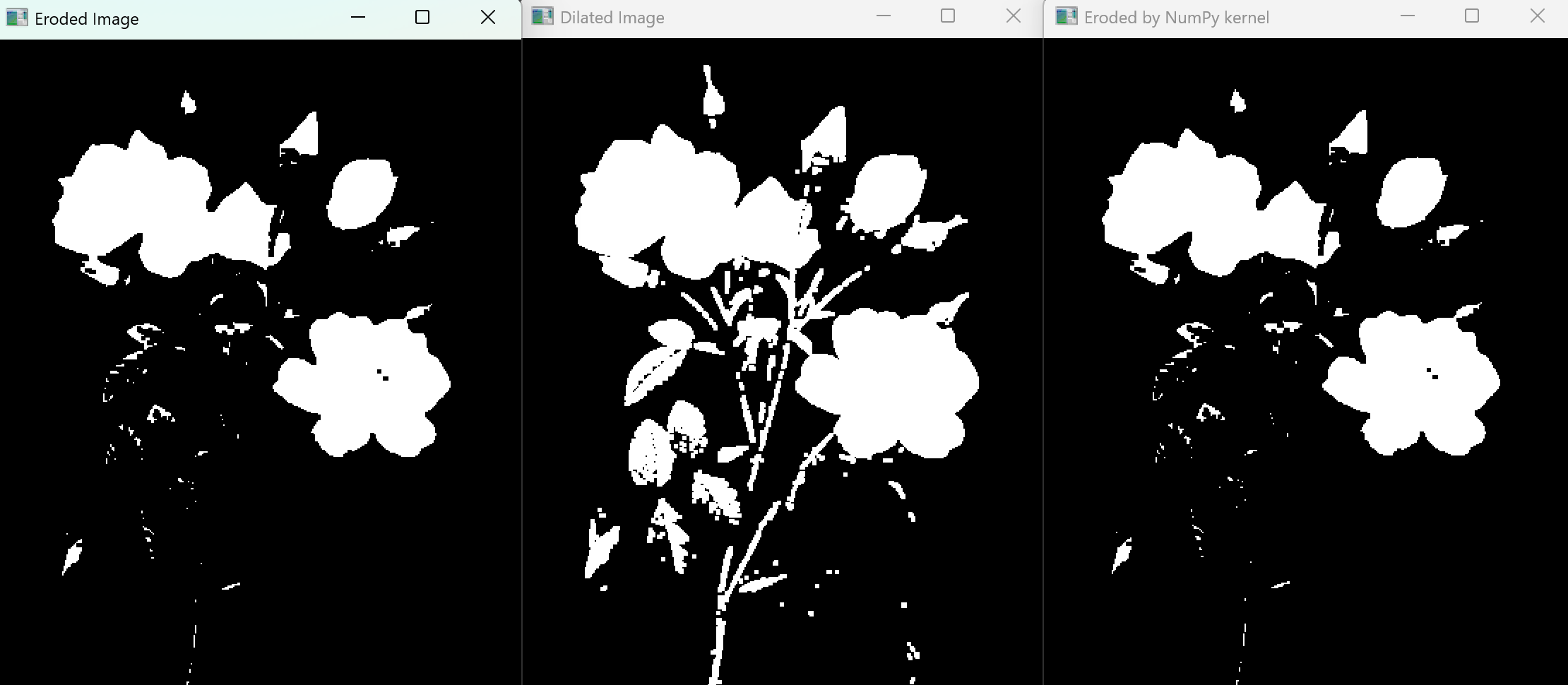

3. 腐蚀(Erosion):“收缩” 前景物体

原理:

腐蚀会使图像中的前景物体边界向内收缩,可以消除小的白色噪点、分离相邻物体,或减少物体的面积。

- 操作逻辑:结构元素在图像上滑动,只有当结构元素内的所有像素都是前景(255)时,中心像素才保留为前景(255);否则变为背景(0)。

代码实现:

# 用OpenCV的结构元素腐蚀

eroded = cv2.erode(RedThresh, kernel)

# 用NumPy的结构元素腐蚀(效果相同)

Nperoded = cv2.erode(RedThresh, NpKernel)

视觉效果:

- 红色前景区域的边缘会被 “侵蚀”,棱角变圆,小的红色噪点会消失。

- 例如:花朵边缘的细碎红色区域可能被腐蚀掉,使轮廓更简洁。

4. 膨胀(Dilation):“扩张” 前景物体

原理:

与腐蚀相反,膨胀会使前景物体边界向外扩张,可以填补物体内部的小空洞、连接断裂的前景区域,或增大物体的面积。

- 操作逻辑:结构元素在图像上滑动,只要结构元素内有一个像素是前景(255),中心像素就设为前景(255);否则为背景(0)。

代码实现:

dilated = cv2.dilate(RedThresh, kernel) # 用OpenCV的结构元素膨胀

视觉效果:

- 红色前景区域会 “扩大”,小的黑色空洞(如花朵内部的缝隙)会被填充,相邻的红色区域可能连接成一个整体。

5. 腐蚀与膨胀的对比

| 操作 | 核心效果 | 典型应用场景 | 代码中对应结果 |

|---|---|---|---|

| 腐蚀 | 收缩前景,消除噪声 | 去除小噪点、分离粘连物体 | eroded、Nperoded |

| 膨胀 | 扩张前景,填补空洞 | 连接断裂区域、填补小空洞 | dilated |

6. 代码中显示的图像意义

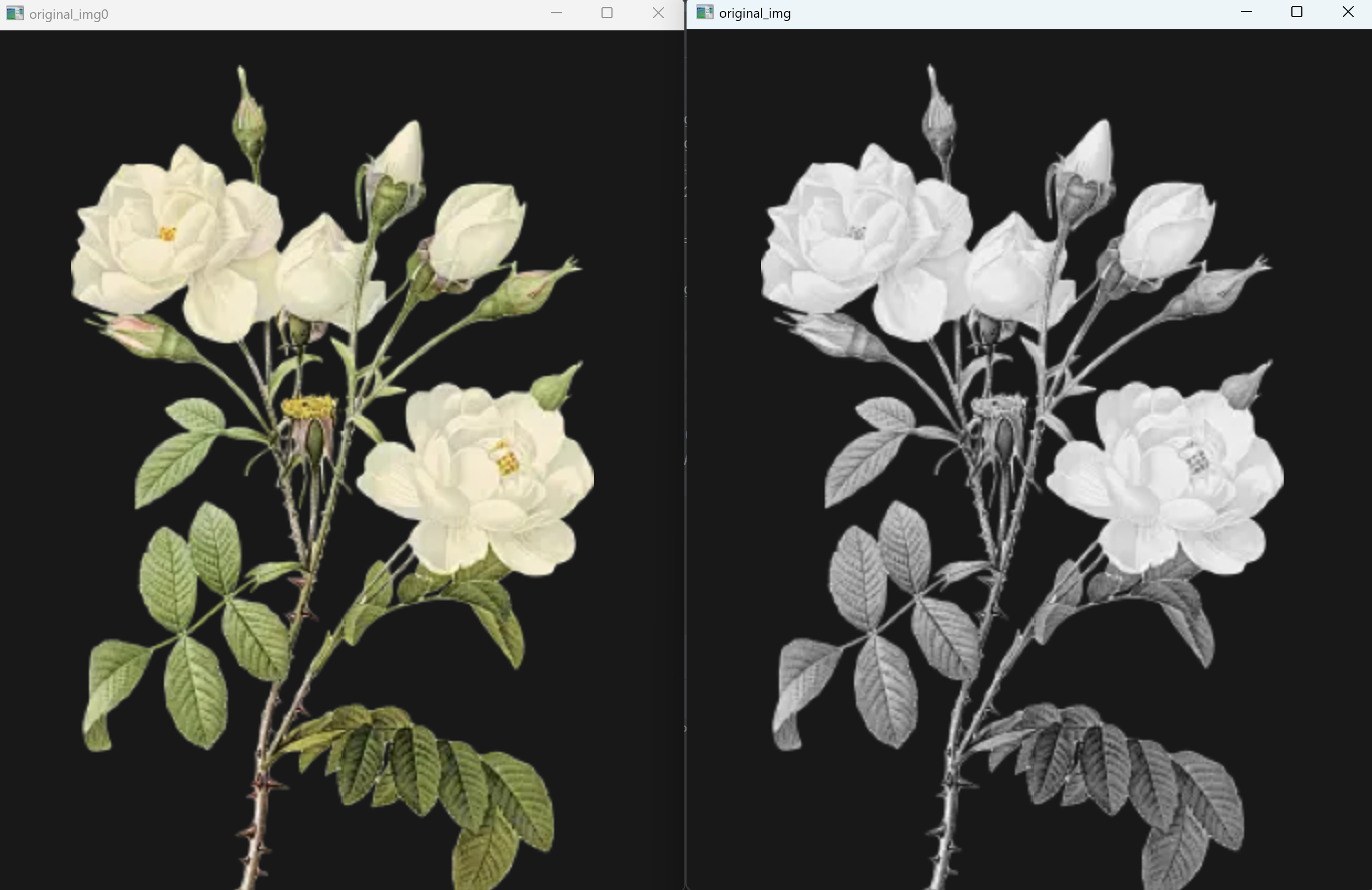

original_img:原始缩小后的图像,作为参考。R_channel_img:红色通道图像,展示腐蚀 / 膨胀的原始输入(单通道)。RedThresh:二值化后的红色通道图像,是腐蚀 / 膨胀的直接处理对象。Eroded Image/Eroded by NumPy kernel:两种结构元素的腐蚀结果(因结构元素相同,结果几乎一致)。Dilated Image:膨胀后的结果,与腐蚀形成对比。

通过观察这些图像,可以直观看到腐蚀如何 “缩小” 前景、膨胀如何 “扩大” 前景,以及它们在处理图像细节(如噪声、空洞)时的作用。

下面展示完整代码实现。

import cv2

import numpy as np

original_img = cv2.imread('flower.png')

# 图像太大了,缩小一点

res = cv2.resize(original_img, None, fx=0.6, fy=0.6, interpolation=cv2.INTER_CUBIC)

B, G, R = cv2.split(res) # 获取红色通道

img = R

_, RedThresh = cv2.threshold(img, 160, 255, cv2.THRESH_BINARY)

# OpenCV定义的结构矩形元素

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3))

eroded = cv2.erode(RedThresh, kernel) # 腐蚀图像

dilated = cv2.dilate(RedThresh, kernel) # 膨胀图像cv2.imshow('original_img', res) # 原图像

cv2.imshow('R_channel_img', img) # 红色通道图

cv2.imshow('RedThresh', RedThresh) # 红色阈值图像

cv2.imshow('Eroded Image', eroded) # 显示腐蚀后的图像

cv2.imshow('Dilated Image', dilated) # 显示膨胀后的图像# NumPy定义的结构元素

NpKernel = np.uint8(np.ones((3, 3)))

Nperoded = cv2.erode(RedThresh, NpKernel) # 腐蚀图像

cv2.imshow("Eroded by NumPy kernel", Nperoded) # 显示腐蚀后的图像

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

(二)开闭运算的定义与操作

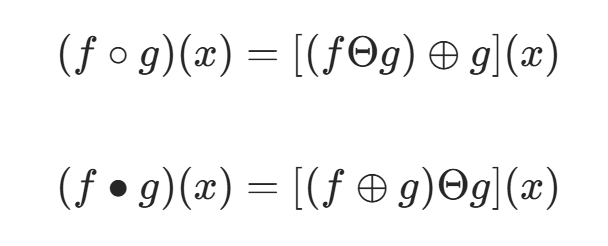

f(x)关于g(x)的开运算和闭运算分别定义为:

脉冲噪声是一种常见的图像噪声,根据噪声的位置灰度值与其邻域的灰度值的比较结果可以分为正、负脉冲。其中,正脉冲噪声的位置灰度值要大于其邻域的灰度值,负脉冲则相反。从上述式子可以看出,开运算先腐蚀后膨胀,可用于过滤图像中的正脉冲噪声;闭运算先膨胀后腐蚀,可用于过滤图像中的负脉冲噪声。因此,为了同时消除图像中的正负脉冲噪声,可采用形态开 - 闭的级联形式,构成形态开闭级联滤波器。形态开 - 闭(OC)和形态闭 - 开(CO)级联滤波器分别定义为:

根据集合运算与形态运算的特点,形态开 - 闭和形态闭 - 开级联滤波具有平移不变性、递增性、对偶性和幂等性。

1. 核心:结构元素(Kernel)

与腐蚀、膨胀相同,开运算和闭运算也依赖 “结构元素” 作为操作的 “工具”。代码中定义了 3x3 的矩形结构元素:

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3))

这个 3x3 的矩形结构元素会像 “滑动窗口” 一样在图像上移动,决定操作的范围和形状(矩形适合处理规则边缘)。

2. 开运算(Opening):先腐蚀后膨胀

定义:

开运算是先对图像进行腐蚀,再对腐蚀结果进行膨胀的组合操作,公式可表示为:开运算 = 膨胀 (腐蚀 (图像,结构元素), 结构元素)

在代码中通过cv2.MORPH_OPEN实现:

# 1次开运算:腐蚀1次 + 膨胀1次

opened1 = cv2.morphologyEx(gray_res, cv2.MORPH_OPEN, kernel, iterations=1)

# 3次开运算:腐蚀3次 + 膨胀3次(重复3次完整的开运算流程)

opened2 = cv2.morphologyEx(gray_res, cv2.MORPH_OPEN, kernel, iterations=3)

作用与效果:

- 核心功能:去除图像中的小面积前景噪声(如孤立的亮点),同时分离原本粘连的前景物体,且对较大前景物体的形状和大小影响较小。

- 原理:

- 先腐蚀:消除小的前景噪声(小亮点被 “吃掉”),但会让大物体暂时收缩;

- 再膨胀:恢复大物体的原始大小和形状,但被腐蚀掉的小噪声不会被恢复。

- 迭代次数影响:

iterations=1:轻度去噪,适合去除细小噪声;iterations=3:多次重复开运算,去噪效果更强,能去除更大的小噪声,但可能导致大物体边缘轻微模糊。

3. 闭运算(Closing):先膨胀后腐蚀

定义:

闭运算是先对图像进行膨胀,再对膨胀结果进行腐蚀的组合操作,公式可表示为:闭运算 = 腐蚀 (膨胀 (图像,结构元素), 结构元素)

在代码中通过cv2.MORPH_CLOSE实现:

# 1次闭运算:膨胀1次 + 腐蚀1次

closed1 = cv2.morphologyEx(gray_res, cv2.MORPH_CLOSE, kernel, iterations=1)

# 3次闭运算:膨胀3次 + 腐蚀3次(重复3次完整的闭运算流程)

closed2 = cv2.morphologyEx(gray_res, cv2.MORPH_CLOSE, kernel, iterations=3)

作用与效果:

- 核心功能:填补前景物体内部的小面积空洞(如黑色小点),同时连接原本断裂的前景区域,保持大物体的整体结构。

- 原理:

- 先膨胀:填充小空洞(小黑洞被 “填补”),但会让大物体暂时扩张;

- 再腐蚀:恢复大物体的原始大小和形状,但被填充的小空洞不会重新出现。

- 迭代次数影响:

iterations=1:轻度填补,适合修复细小空洞或轻微断裂;iterations=3:多次重复闭运算,填补效果更强,能修复更大的空洞或连接更明显的断裂,但可能导致大物体边缘轻微加粗。

4. 开运算与闭运算的对比

| 操作 | 操作步骤 | 核心作用 | 典型应用场景 | 代码中对应结果 |

|---|---|---|---|---|

| 开运算 | 腐蚀 → 膨胀 | 去小噪声、分离粘连物体 | 去除图像中的孤立亮点、细化物体边界 | opened1、opened2 |

| 闭运算 | 膨胀 → 腐蚀 | 补小空洞、连接断裂区域 | 修复物体内部的小黑点、连接断裂的边缘 | closed1、closed2 |

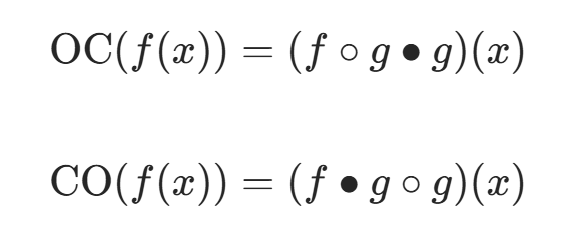

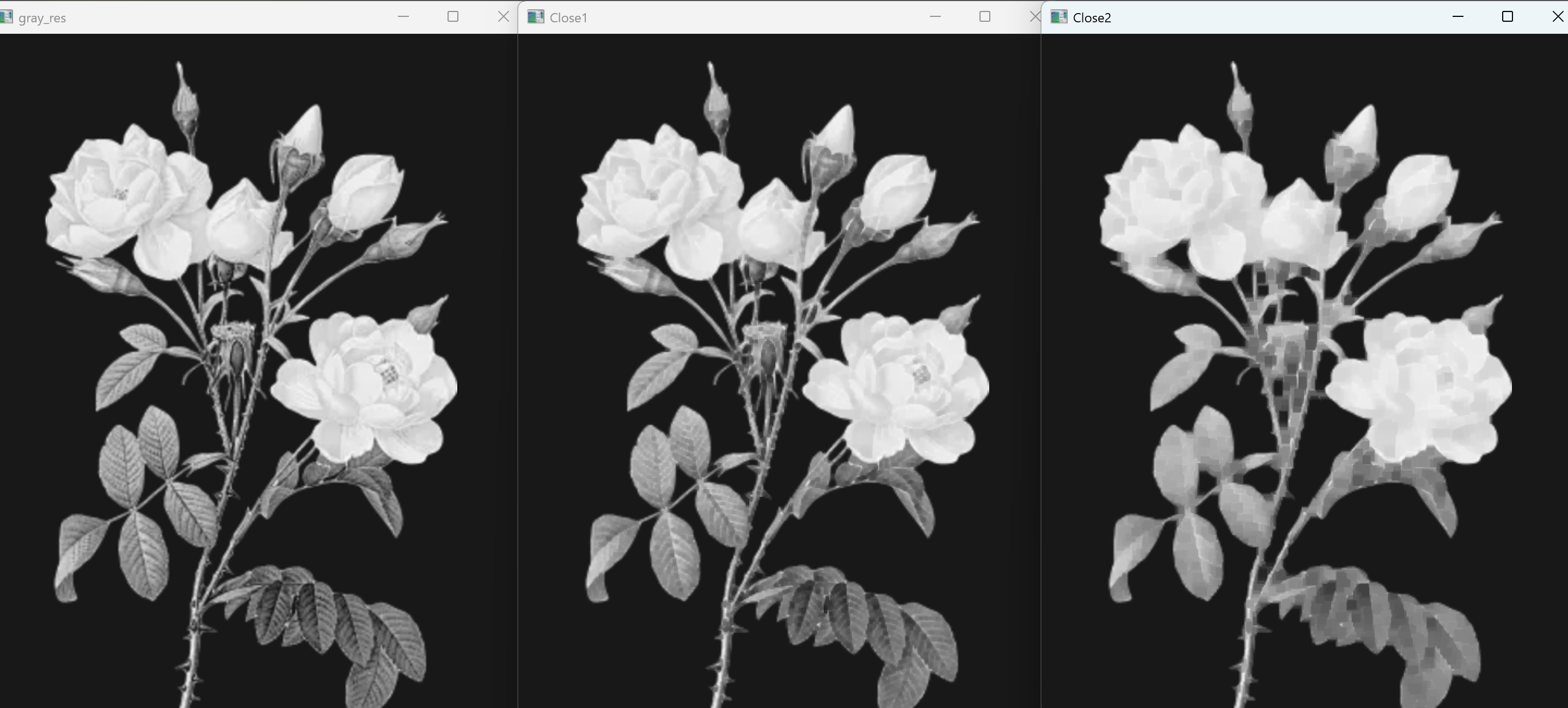

5. 代码中图像的意义

gray_res:原始灰度图像(缩小后),作为所有操作的参考基准;Close1/Close2:1 次和 3 次闭运算的结果,对比可见 3 次闭运算填补空洞、连接区域的效果更显著;Open1/Open2:1 次和 3 次开运算的结果,对比可见 3 次开运算去除噪声、分离物体的效果更显著;gradient:形态学梯度(膨胀 - 腐蚀),用于提取物体边缘(与开 / 闭运算无关,此处略提)。

通过观察这些图像,可以直观感受到:开运算让图像更 “干净”(去噪),闭运算让图像更 “完整”(补洞),而迭代次数则控制了操作的强度。

下面展示完整代码。

import cv2

import numpy as np

original_img = cv2.imread('flower.png', 0)

# 图形太大了,缩小一点

gray_res = cv2.resize(original_img, None, fx=0.8, fy=0.8, interpolation=cv2.INTER_CUBIC)kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3))

# 闭运算1

closed1 = cv2.morphologyEx(gray_res, cv2.MORPH_CLOSE, kernel, iterations=1)

# 闭运算2

closed2 = cv2.morphologyEx(gray_res, cv2.MORPH_CLOSE, kernel, iterations=3)

# 开运算1

opened1 = cv2.morphologyEx(gray_res, cv2.MORPH_OPEN, kernel, iterations=1)

# 开运算2

opened2 = cv2.morphologyEx(gray_res, cv2.MORPH_OPEN, kernel, iterations=3)

# 梯度

gradient = cv2.morphologyEx(gray_res, cv2.MORPH_GRADIENT, kernel)

# 显示如下腐蚀后的的图像

cv2.imshow('gray_res', gray_res)

cv2.imshow('Close1', closed1)

cv2.imshow('Close2', closed2)

cv2.imshow('Open1', opened1)

cv2.imshow('Open2', opened2)

cv2.imshow('gradient', gradient)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

(三)礼帽和黑帽操作

1. 操作基础:结构元素与灰度图像

代码中使用了 3x3 的矩形结构元素(与开 / 闭运算相同),并以灰度图像(original_img,通过cv2.imread(..., 0)读取)为处理对象:

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3)) # 3x3矩形结构元素

结构元素的作用是定义 “感兴趣的细节尺度”——3x3 的尺寸适合提取小型亮 / 暗特征(如小噪声、细小边缘)。

2. 礼帽运算(TOPHAT):提取暗背景中的亮细节

定义:

礼帽运算(又称 “顶帽运算”)是原始图像减去其开运算结果,公式为:礼帽 = 原始图像 - 开运算 (原始图像,结构元素)

代码中通过cv2.MORPH_TOPHAT实现:

TOPHAT_img = cv2.morphologyEx(original_img, cv2.MORPH_TOPHAT, kernel)

原理与作用:

- 开运算的特性:开运算(先腐蚀后膨胀)会去除图像中小于结构元素的亮区域(如孤立的亮噪声、细小的亮斑),但保留较大的亮区域并基本维持其形状。

- 礼帽的意义:原始图像减去开运算结果后,剩下的正是那些被开运算 “过滤掉的亮细节”(即暗背景中比结构元素小的亮特征)。

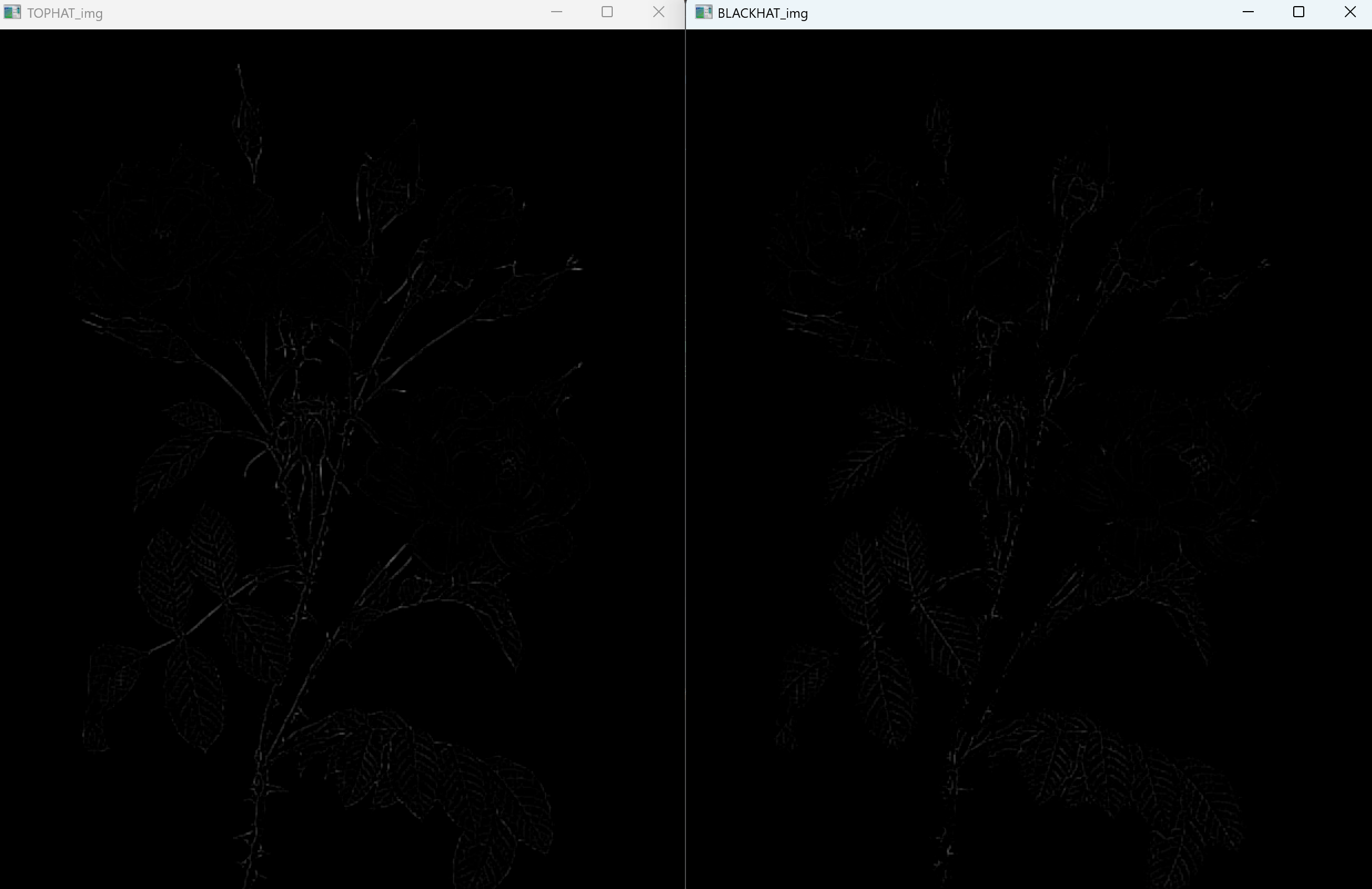

视觉效果:

- 礼帽运算结果(

TOPHAT_img)中,亮像素区域对应原始图像中被开运算去除的亮细节(如花朵边缘的细小亮纹、背景中的亮噪声点)。 - 暗背景区域在结果中会被抑制(接近黑色),而亮细节被突出显示。

3. 黑帽运算(BLACKHAT):提取亮背景中的暗细节

定义:

黑帽运算(又称 “底帽运算”)是闭运算结果减去原始图像,公式为:黑帽 = 闭运算 (原始图像,结构元素) - 原始图像

代码中通过cv2.MORPH_BLACKHAT实现:

BLACKHAT_img = cv2.morphologyEx(original_img, cv2.MORPH_BLACKHAT, kernel)

原理与作用:

- 闭运算的特性:闭运算(先膨胀后腐蚀)会填充图像中小于结构元素的暗区域(如亮区域中的小黑洞、细小的暗缝),但保留较大的暗区域并基本维持其形状。

- 黑帽的意义:闭运算结果减去原始图像后,剩下的正是那些被闭运算 “填充掉的暗细节”(即亮背景中比结构元素小的暗特征)。

视觉效果:

- 黑帽运算结果(

BLACKHAT_img)中,亮像素区域对应原始图像中被闭运算填充的暗细节(如花朵内部的细小暗斑、亮背景中的暗噪声点)。 - 亮背景区域在结果中会被抑制(接近黑色),而暗细节被突出显示。

4. 礼帽与黑帽的对比

| 操作 | 计算公式 | 核心作用 | 典型应用场景 | 代码中对应结果 |

|---|---|---|---|---|

| 礼帽运算 | 原始图像 - 开运算结果 | 提取暗背景中的小尺度亮细节 | 检测亮噪声、突出细小亮边缘、增强暗背景中的亮目标 | TOPHAT_img |

| 黑帽运算 | 闭运算结果 - 原始图像 | 提取亮背景中的小尺度暗细节 | 检测暗噪声、突出细小暗边缘、增强亮背景中的暗目标 | BLACKHAT_img |

5. 代码中图像的意义

original_img0:原始彩色图像,作为场景参考;original_img:灰度图像,是礼帽 / 黑帽运算的处理对象;TOPHAT_img:礼帽运算结果,突出原始图像中被开运算去除的亮细节;BLACKHAT_img:黑帽运算结果,突出原始图像中被闭运算填充的暗细节。

通过对比这些图像,可以直观看到:礼帽运算 “放大” 了暗背景中的亮细节,黑帽运算 “放大” 了亮背景中的暗细节,二者常用于图像预处理(如噪声检测、细节增强)或特征提取(如边缘、纹理分析)。

下面展示完整代码实现。

import cv2original_img0 = cv2.imread('flower.png')

original_img = cv2.imread('flower.png', 0) # 灰度图像

# 定义矩形结构元素

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3))

# 礼帽运算

TOPHAT_img = cv2.morphologyEx(original_img, cv2.MORPH_TOPHAT, kernel)

# 黑帽运算

BLACKHAT_img = cv2.morphologyEx(original_img, cv2.MORPH_BLACKHAT, kernel)

# 显示图像

cv2.imshow('original_img0', original_img0)

cv2.imshow('original_img', original_img)

cv2.imshow('TOPHAT_img', TOPHAT_img)

cv2.imshow('BLACKHAT_img', BLACKHAT_img)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

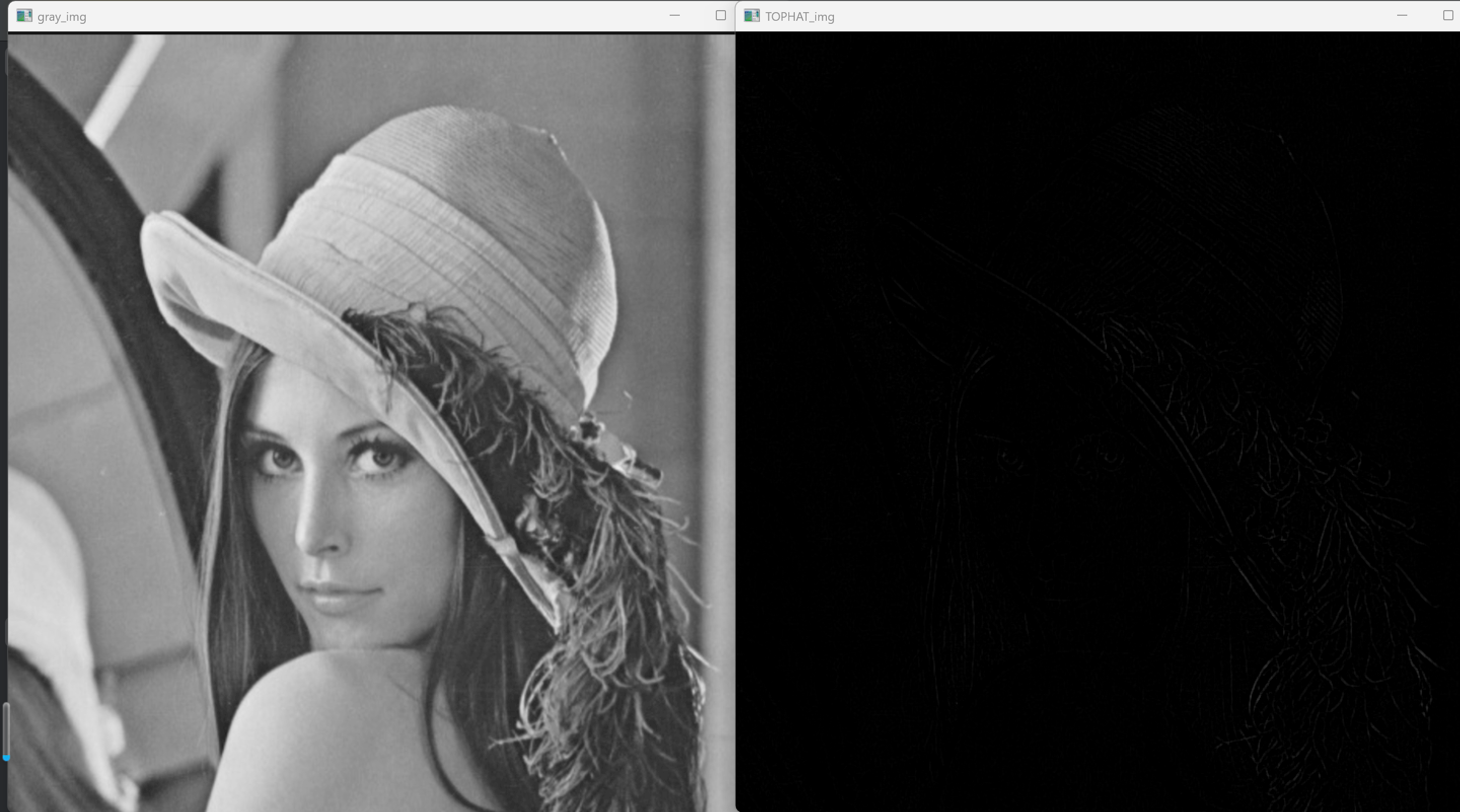

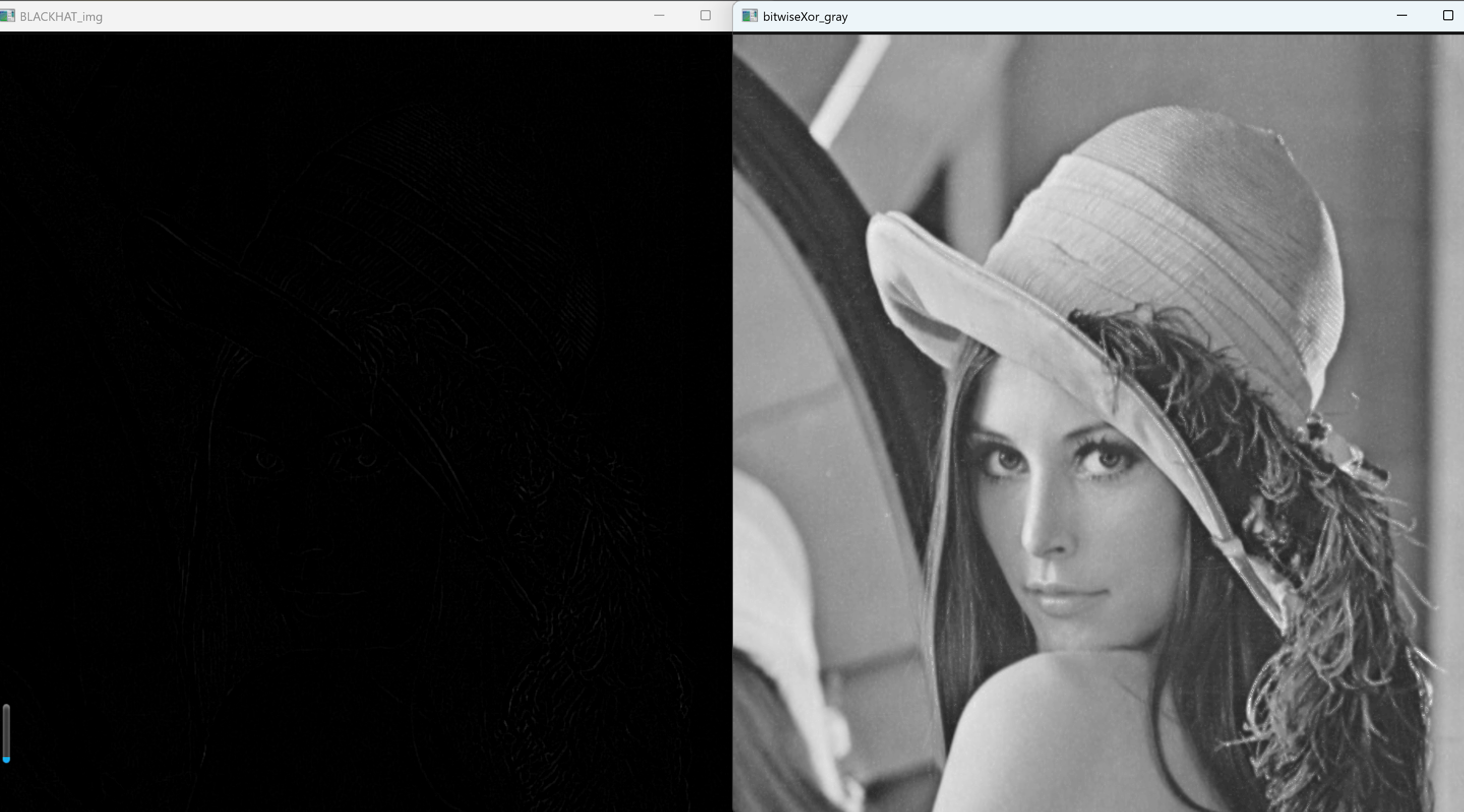

显然该算法可以图像识别的预处理,用于图像二值化后去除孤立点。以下展示完整代码实现。

import cv2

original_img = cv2.imread('lena.png', 0)

gray_img = cv2.resize(original_img, None, fx=0.8, fy=0.8,interpolation=cv2.INTER_CUBIC) # 图像太大,缩小一点

# 定义矩形结构元素(核大小为3效果好)

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3))

# 礼帽运算

TOPHAT_img = cv2.morphologyEx(gray_img, cv2.MORPH_TOPHAT, kernel)

# 黑帽运算

BLACKHAT_img = cv2.morphologyEx(gray_img, cv2.MORPH_BLACKHAT, kernel)

# 二值化(通过与礼帽图像按位异或实现)

bitwiseXor_gray = cv2.bitwise_xor(gray_img, TOPHAT_img)

# 显示图像

cv2.imshow("gray_img", gray_img)

cv2.imshow("TOPHAT_img", TOPHAT_img)

cv2.imshow("BLACKHAT_img", BLACKHAT_img)

cv2.imshow("bitwiseXor_gray", bitwiseXor_gray)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

四、形态学运算

(一)边缘检测

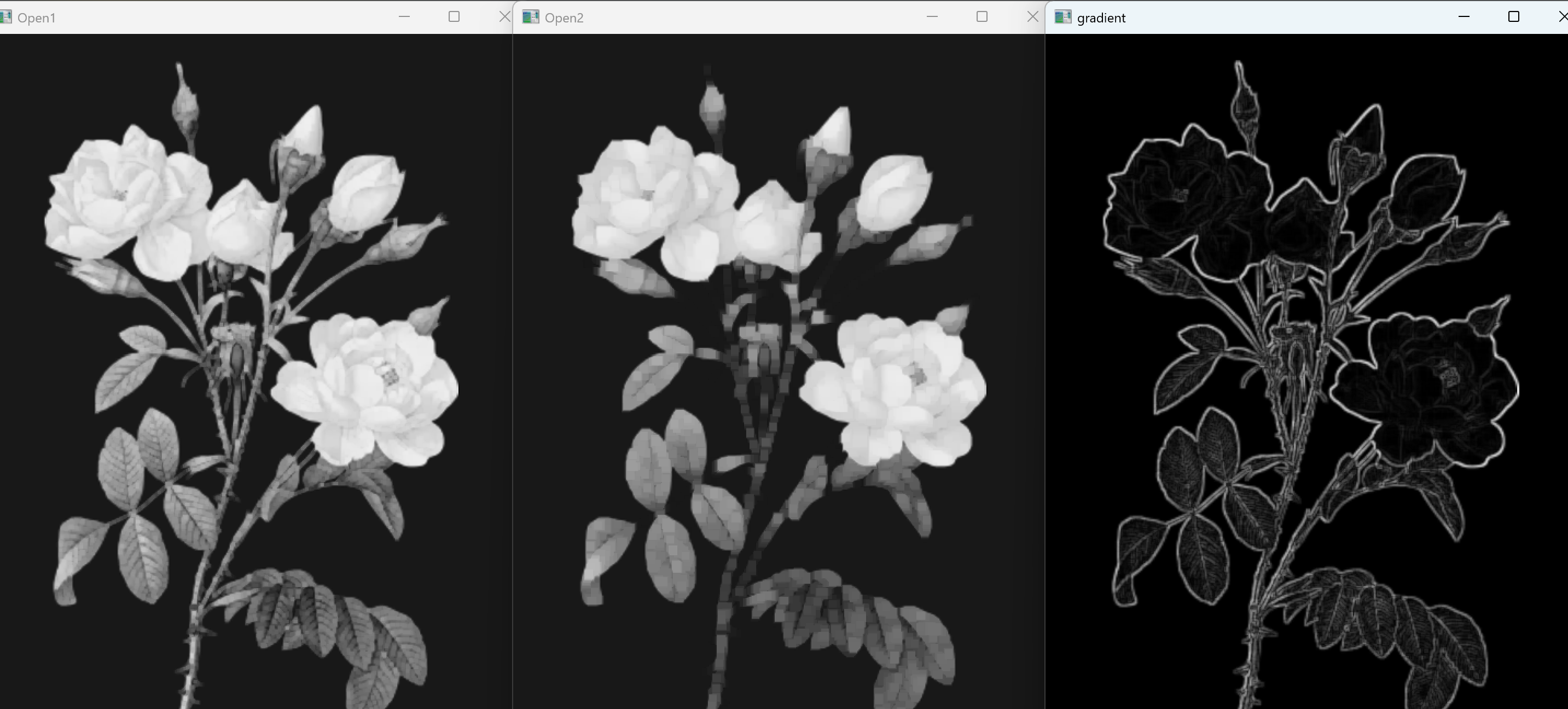

1. 边缘检测的核心思路

图像的 “边缘” 是指像素灰度值发生剧烈变化的区域(如物体轮廓、明暗交界处)。形态学边缘检测的核心逻辑是:通过膨胀和腐蚀操作对图像的 “扩张” 与 “收缩” 差异,突出灰度变化的边界。

- 膨胀会让亮区域(前景)向外扩张,边缘向外 “生长”;

- 腐蚀会让亮区域向内收缩,边缘向内 “收缩”;

- 两者的差值恰好能反映边缘的位置(边缘处的 “扩张” 与 “收缩” 差异最大)。

2. 步骤拆解与边缘检测过程

(1)读取灰度图像

image = cv2.imread("jianzhu.png", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

边缘检测通常在灰度图上进行(减少计算量,且边缘由灰度变化定义)。代码读取 “jianzhu.png” 并直接转为灰度图(cv2.IMREAD_GRAYSCALE),作为原始输入。

(2)定义结构元素

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3))

3x3 的矩形结构元素(Kernel)是形态学操作的 “工具”,用于定义边缘检测的 “尺度”——3x3 适合提取中等细节的边缘,避免过度敏感或模糊。

(3)膨胀与腐蚀:边缘的 “扩张” 与 “收缩”

dilate_img = cv2.dilate(image, kernel) # 膨胀图像

erode_img = cv2.erode(image, kernel) # 腐蚀图像

- 膨胀(dilate):让图像中的亮区域(前景)向外扩张,边缘会向背景方向 “生长”;

- 腐蚀(erode):让图像中的亮区域向内收缩,边缘会向前景方向 “收缩”。

对于非边缘区域(灰度均匀),膨胀和腐蚀的变化较小;但对于边缘区域(灰度突变),两者的差异会非常明显 —— 这是后续提取边缘的关键。

(4)计算差值:提取形态学梯度

absdiff_img = cv2.absdiff(dilate_img, erode_img) # 膨胀 - 腐蚀的差值

cv2.absdiff计算膨胀图像与腐蚀图像的像素值差,得到的absdiff_img即为形态学梯度图像。

- 原理:边缘处的像素在膨胀后变亮(值变大)、腐蚀后变暗(值变小),两者的差值(梯度)最大,因此在

absdiff_img中表现为亮像素; - 非边缘区域(灰度均匀)的膨胀与腐蚀差异小,差值接近 0,表现为暗像素。

此时,absdiff_img已初步凸显出边缘,但灰度值可能较低,需要进一步增强。

(5)二值化:增强边缘对比度

retval, threshold_img = cv2.threshold(absdiff_img, 40, 255, cv2.THRESH_BINARY)

通过阈值处理将梯度图像转为二值图:

- 灰度值 ≥40 的像素(主要是边缘)设为 255(白色);

- 灰度值 <40 的像素(非边缘)设为 0(黑色)。

这一步消除了模糊的弱边缘,让边缘更清晰、对比度更强。

(6)取反:调整视觉效果

result = cv2.bitwise_not(threshold_img) # 二值图取反

cv2.bitwise_not对二值图进行反转(白→黑,黑→白)。这一步通常是为了让边缘在视觉上更符合习惯(例如,将 “黑背景白边缘” 转为 “白背景黑边缘”,或根据原始图像的明暗对比调整)。

3. 各阶段图像的意义

| 图像名称 | 作用 | 边缘检测中的角色 |

|---|---|---|

image | 原始灰度图像 | 边缘检测的输入基准 |

dilate_img | 膨胀后的图像 | 边缘向外扩张的参考 |

erode_img | 腐蚀后的图像 | 边缘向内收缩的参考 |

absdiff_img | 膨胀与腐蚀的差值(形态学梯度) | 初步提取边缘(灰度图形式) |

threshold_img | 二值化后的梯度图像 | 增强边缘对比度,保留强边缘 |

result | 取反后的二值图像 | 调整视觉效果,使边缘更易观察 |

4. 该方法的特点

- 优势:对噪声的鲁棒性较强(形态学操作本身具有一定去噪能力),提取的边缘相对光滑,适合检测物体的整体轮廓;

- 局限性:边缘细节不如 Sobel、Canny 等算子丰富,对结构元素的大小敏感(3x3 适合中等细节, larger kernel 会导致边缘模糊)。

通过这一系列操作,代码最终从建筑图像(“jianzhu.png”)中提取出了清晰的边缘,展示了形态学方法在边缘检测中的实际应用。

下面展示完整代码实现。

import cv2# 读取灰度图像

image = cv2.imread("jianzhu.png", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)scale = 0.5 # 缩放比例,例如0.8表示80%大小

resized_image = cv2.resize(image,None,fx=scale,fy=scale,interpolation=cv2.INTER_CUBIC # 缩小图像时使用INTER_CUBIC,效果更平滑

)# 定义结构元素

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3))# 基于缩放后的图像进行形态学操作

dilate_img = cv2.dilate(resized_image, kernel) # 膨胀图像

erode_img = cv2.erode(resized_image, kernel) # 腐蚀图像# 计算膨胀与腐蚀的差值(提取边缘)

absdiff_img = cv2.absdiff(dilate_img, erode_img)

# 二值化处理

retval, threshold_img = cv2.threshold(absdiff_img, 40, 255, cv2.THRESH_BINARY)

# 二值图取反

result = cv2.bitwise_not(threshold_img)# 显示各阶段图像(均为缩放后的大小)

cv2.imshow("jianzhu", resized_image)

cv2.imshow("dilate_img", dilate_img)

cv2.imshow("erode_img", erode_img)

cv2.imshow("absdiff_img", absdiff_img)

cv2.imshow("threshold_img", threshold_img)

cv2.imshow("result", result)cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

(二)拐角检测

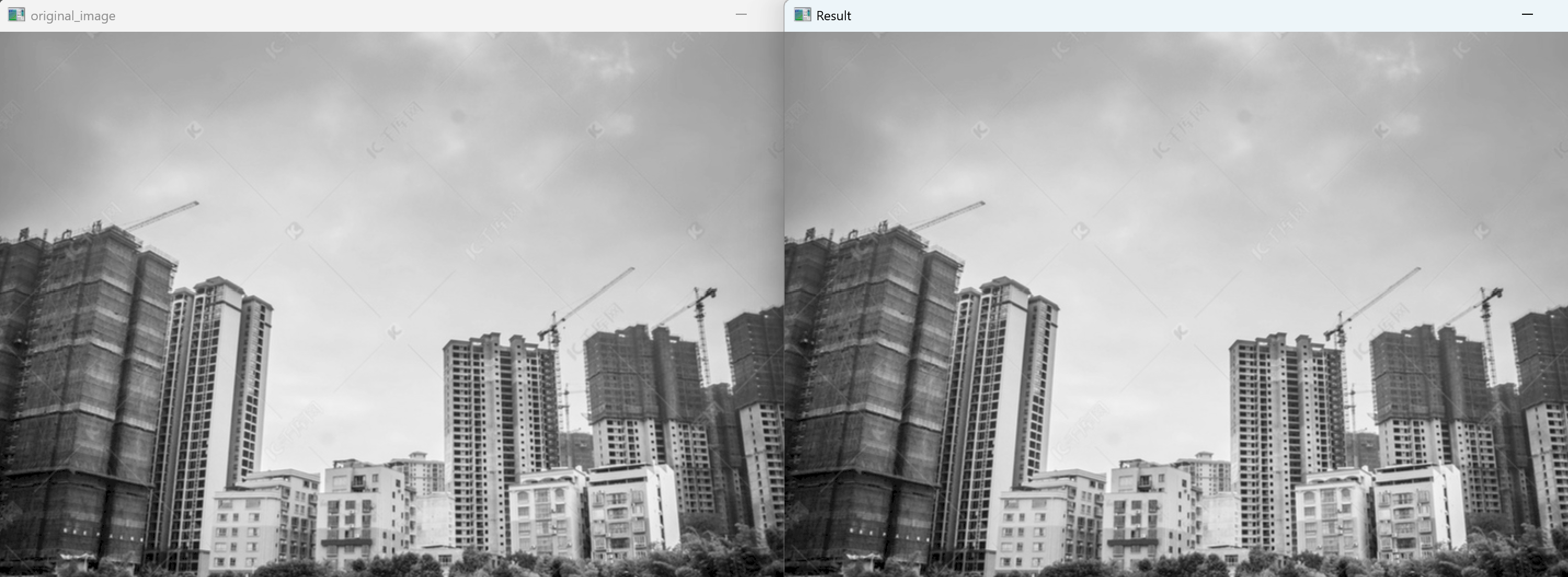

1. 拐角检测的核心原理

图像中的 “拐角” 是不同方向边缘的交汇点(如直角、锐角等),其特征是在多个方向上都存在灰度变化。代码通过以下逻辑检测拐角:

- 使用不同形状的结构元素(十字形、菱形、方形、X 形)对图像进行形态学操作(膨胀 + 腐蚀),利用结构元素对特定方向的敏感性,增强拐角区域的响应;

- 对两种不同操作的结果求差值,突出那些仅在特定方向组合中才会出现的区域(即拐角);

- 二值化差值结果,最终在原图上标记出拐角位置。

2. 步骤拆解与拐角检测过程

(1)图像预处理:读取与缩放

image = cv2.imread("jianzhu.png", 0) # 读取灰度图

scale = 0.5

resized_image = cv2.resize(image, None, fx=scale, fy=scale, interpolation=cv2.INTER_CUBIC)

original_image = resized_image.copy() # 保存缩放后的原图用于显示

首先读取建筑图像(“jianzhu.png”)并转为灰度图,然后缩小到 50%(scale=0.5),减少计算量并便于显示。

(2)定义结构化元素:针对性响应不同方向

代码定义了 4 种 5×5 的结构元素,核心是利用它们对不同方向的边缘 / 拐角的敏感性:

# 1. 十字形结构元素:对水平和垂直方向的边缘/拐角敏感(像“+”号)

cross = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_CROSS, (5, 5))# 2. 菱形结构元素:手动调整矩形元素得到,对45°/135°等对角线方向的边缘/拐角敏感

diamond = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (5, 5))

# 手动修改像素,形成菱形(中心向外扩散的菱形区域为1,边缘为0)

diamond[0, 0] = 0; diamond[0, 1] = 0; diamond[1, 0] = 0 # 左上角无关区域设为0

diamond[4, 4] = 0; diamond[4, 3] = 0; diamond[3, 4] = 0 # 右下角无关区域设为0

# (其他修改同理,最终形成菱形的有效区域)# 3. 方形结构元素:对所有方向的边缘/拐角都有较均衡的响应(像“□”)

square = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (5, 5))# 4. X形结构元素:对45°和135°对角线方向的边缘/拐角敏感(像“×”号)

x = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_CROSS, (5, 5)) # 实际与十字形类似,此处可能是笔误,通常X形需特殊构造

关键:结构元素的形状决定了它对哪些方向的特征敏感 —— 十字形对水平 / 垂直方向强,菱形 / X 形对对角线方向强,方形则更均衡。

(3)形态学操作:增强拐角区域

通过 “膨胀 + 腐蚀” 的组合(类似闭运算,但使用不同结构元素),增强不同方向的拐角特征:

# 组合1:十字形膨胀 → 菱形腐蚀

dilate_cross_img = cv2.dilate(image, cross) # 用十字形膨胀:增强水平/垂直方向的边缘和拐角

erode_diamond_img = cv2.erode(dilate_cross_img, diamond) # 用菱形腐蚀:保留水平/垂直方向的拐角,抑制其他区域# 组合2:X形膨胀 → 方形腐蚀

dilate_x_img = cv2.dilate(image, x) # 用X形膨胀:增强对角线方向的边缘和拐角

erode_square_img = cv2.erode(dilate_x_img, square) # 用方形腐蚀:保留对角线方向的拐角,抑制其他区域

原理:

- 膨胀会 “扩张” 与结构元素方向一致的边缘 / 拐角;

- 腐蚀会 “收缩” 与结构元素方向不一致的区域,最终保留的是与两种结构元素方向都匹配的特征(即拐角,因为拐角同时包含多个方向)。

(4)差值运算:提取拐角区域

# 两个腐蚀结果的差值:仅拐角区域在两种操作中响应不同,因此差值会突出拐角

result = cv2.absdiff(erode_square_img, erode_diamond_img)

# 二值化:将差值大于40的区域设为白色(255),即拐角候选区

retval, result = cv2.threshold(result, 40, 255, cv2.THRESH_BINARY)

逻辑:非拐角区域在两种形态学操作中响应相似(差值小),而拐角区域因同时包含水平 / 垂直和对角线方向特征,在两种操作中响应差异大(差值大),因此差值后会被突出显示。

(5)标记拐角:在原图上可视化

# 遍历二值化结果,将白色像素(拐角)在原图上用红色圆圈标记

for j in range(result.size):y = int(j / result.shape[0]) # 计算列坐标(宽度方向)x = int(j % result.shape[0]) # 计算行坐标(高度方向)if result[x, y] == 255: # 若为拐角点(白色)cv2.circle(image, (y, x), 5, (255, 0, 0)) # 画半径5的红色圆圈(BGR格式,(255,0,0)为红色)

通过遍历二值化图像的每个像素,找到拐角位置(白色像素),并在原图上标记,直观展示检测结果。

3. 各步骤的作用与拐角检测逻辑

| 步骤 | 核心操作 | 对拐角检测的意义 |

|---|---|---|

| 结构元素定义 | 十字形、菱形、方形、X 形 | 针对性响应不同方向的边缘 / 拐角,为后续差异化操作做准备 |

| 膨胀 + 腐蚀组合 | 十字形膨胀→菱形腐蚀;X 形膨胀→方形腐蚀 | 增强不同方向的拐角特征,抑制非拐角区域 |

| 差值运算 | absdiff(erode_square, erode_diamond) | 突出两种操作中响应差异大的区域(即拐角) |

| 二值化 | 阈值分割(>40 设为白色) | 筛选出强拐角信号,去除噪声干扰 |

| 标记拐角 | cv2.circle在原图标记 | 可视化展示检测结果,直观呈现拐角位置 |

4. 方法特点

- 优势:基于形态学操作,对噪声有一定鲁棒性,适合检测建筑等规则物体的拐角(如墙角、门窗拐角);

- 局限性:对结构元素的形状和大小敏感(5×5 适合中等尺寸拐角),可能漏检模糊或不规则的拐角。

通过上述步骤,代码利用形态学操作的方向敏感性和差值运算,从建筑图像中提取并标记出了拐角,实现了针对性的拐角检测。

下面展示完整代码实现。

import cv2

image = cv2.imread("jianzhu.png", 0)scale = 0.5 # 缩放比例,例如0.8表示80%大小

resized_image = cv2.resize(image,None,fx=scale,fy=scale,interpolation=cv2.INTER_CUBIC # 缩小图像时使用INTER_CUBIC,效果更平滑

)original_image = resized_image.copy()

# 构造5×5的结构元素:十字形、菱形、方形、X形

cross = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_CROSS, (5, 5))

diamond = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (5, 5))

# 手动调整菱形结构元素的像素(图中显式赋值部分)

diamond[0, 0] = 0

diamond[0, 1] = 0

diamond[1, 0] = 0

diamond[4, 4] = 0

diamond[4, 3] = 0

diamond[3, 4] = 0

diamond[4, 0] = 0

diamond[4, 1] = 0

diamond[3, 0] = 0

diamond[0, 3] = 0

diamond[0, 4] = 0

diamond[1, 4] = 0

square = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (5, 5)) # 方形结构元素

x = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_CROSS, (5, 5)) # X形结构元素# 形态学操作:膨胀+腐蚀(闭运算的变种组合)

dilate_cross_img = cv2.dilate(image, cross) # 十字形膨胀

erode_diamond_img = cv2.erode(dilate_cross_img, diamond) # 菱形腐蚀

dilate_x_img = cv2.dilate(image, x) # X形膨胀

erode_square_img = cv2.erode(dilate_x_img, square) # 方形腐蚀# 图像相减获取拐角,再二值化

result = cv2.absdiff(erode_square_img, erode_diamond_img)

retval, result = cv2.threshold(result, 40, 255, cv2.THRESH_BINARY)# 在原图上用圆圈标记拐角点

for j in range(result.size):y = int(j / result.shape[0])x = int(j % result.shape[0])if result[x, y] == 255:cv2.circle(image, (y, x), 5, (255, 0, 0)) # 标记拐角(BGR红色)cv2.imshow("original_image", original_image)

cv2.imshow("Result", resized_image)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

五、权重自适应的多结构形态学去噪

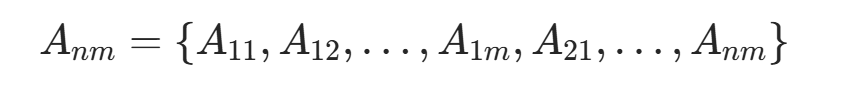

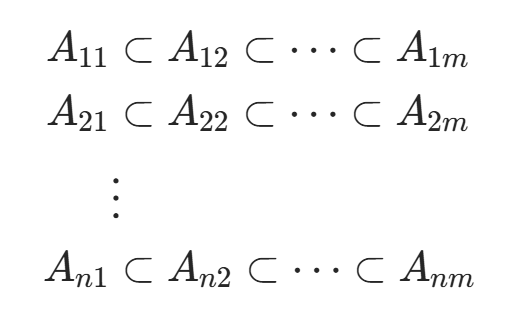

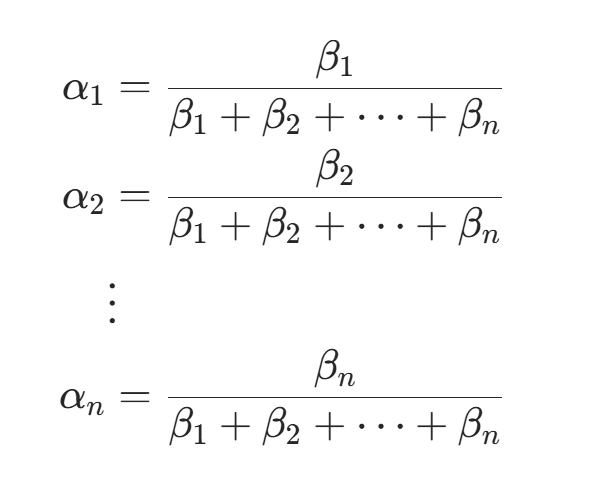

在数学形态学图像去噪的过程中,通过适当地选取结构元素的形状和维数可以提升滤波去噪的效果。在多结构元素的级联过程中,需要考虑到结构元素的形状和维数。假设结构元素集为 ,n代表形状序列,m代表维数序列,则:

,n代表形状序列,m代表维数序列,则: 式中,

式中,

假设对图像进行形态学腐蚀运算,则根据前面介绍的腐蚀运算公式,其过程相当于对图像中可以匹配的元素的位置进行探测并标记处理。如果利用相同维数、不同形状的结构元素对图像进行形态学腐蚀运算,则它们可以匹配的次数往往是不同的。一般而言,如果通过选择的结构元素可以探测到图像的边缘等信息,则可匹配的次数多;反之则少。因此,结合形态学腐蚀过程中结构元素的探测匹配原理,可以根据结构元素在图像中的可匹配次数进行自适应权值的计算。

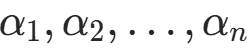

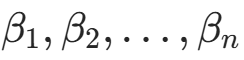

假设n种形状的结构元素权值分别为 ,在对图像进行腐蚀的运算过程中n种形状的结构元素可匹配图像的次数分别为

,在对图像进行腐蚀的运算过程中n种形状的结构元素可匹配图像的次数分别为 ,则自适应计算权值的公式为:

,则自适应计算权值的公式为:

1. 自适应形态学去噪的核心思想

传统中值滤波使用固定大小的窗口(如代码中的medianDeNoise函数用 7x7 窗口),对所有区域采用相同处理策略:当噪声密集时,固定小窗口去噪不彻底;当噪声稀疏时,固定大窗口会模糊图像细节。

自适应中值滤波的改进在于:根据像素周围局部区域的噪声特征,动态选择合适的窗口大小—— 噪声少的区域用小窗口(保留细节),噪声多的区域用大窗口(增强去噪能力),从而平衡去噪效果和细节保留。

2. 函数参数与初始化

def adaptiveMedianDeNoise(max_window_size, original):startWindow = 3 # 初始窗口大小(3x3)max_k = max_window_size // 2 # 最大窗口对应的半宽(如max_window_size=7时,max_k=3)rows, cols = original.shapenewI = original.copy() # 复制原图初始化结果,避免边缘黑边max_window_size:允许的最大窗口大小(必须为奇数,如 7 表示最大 7x7 窗口),控制去噪强度上限;startWindow:初始窗口大小(3x3),从最小窗口开始尝试,优先保留细节;newI:初始化结果图像为原图副本,确保未处理的边缘区域保持原始像素(避免黑边)。

3. 核心处理流程(逐像素自适应调整)

对图像中每个非边缘像素(确保最大窗口不越界),按以下步骤动态处理:

(1)初始窗口计算统计量

# 对每个像素(i,j),从初始3x3窗口开始

current_window = startWindow # 初始3x3

k = current_window // 2 # 窗口半宽(3x3窗口的k=1)

# 截取窗口(确保不超出图像边界)

y_start = max(0, i - k)

y_end = min(rows, i + k + 1)

x_start = max(0, j - k)

x_end = min(cols, j + k + 1)

window = original[y_start:y_end, x_start:x_end]# 计算窗口内的关键统计量

median = np.median(window) # 中值(用于替换噪声)

mi = np.min(window) # 最小值

ma = np.max(window) # 最大值

对每个像素,先以 3x3 窗口截取局部区域,计算窗口内的中值、最小值、最大值 —— 这些统计量是判断噪声和调整窗口的核心依据。

(2)判断是否为噪声,决定是否调整窗口

# 条件1:中值是否在最小值和最大值之间(判断窗口是否含极端噪声)

if mi < median < ma:# 条件2:当前像素是否在最小值和最大值之间(判断当前像素是否为噪声)if mi < original[i, j] < ma:newI[i, j] = original[i, j] # 不是噪声,保留原值else:newI[i, j] = median # 是噪声,用中值替换

else:# 窗口含极端噪声,需要增大窗口- 核心逻辑:

- 若

mi < median < ma:说明窗口内没有极端噪声(中值处于合理范围),此时判断当前像素是否为噪声(若像素值在[mi, ma]外,即为噪声,用中值替换;否则保留)。 - 若

mi >= median或median >= ma:说明窗口内存在大量极端噪声(如椒盐噪声的 0 或 255),中值被噪声 “污染”,需要增大窗口重新判断。

- 若

(3)动态增大窗口(处理密集噪声)

当初始窗口无法有效判断噪声时,逐步增大窗口(每次 + 2,保持奇数),直到达到最大窗口大小:

# 动态调整窗口大小

while True:current_window += 2 # 窗口增大(3→5→7...)if current_window > max_window_size:break # 达到最大窗口,停止调整k = current_window // 2# 重新截取更大的窗口y_start = max(0, i - k)y_end = min(rows, i + k + 1)x_start = max(0, j - k)x_end = min(cols, j + k + 1)window = original[y_start:y_end, x_start:x_end]# 重新计算统计量median = np.median(window)mi = np.min(window)ma = np.max(window)if mi < median < ma:break # 找到合适窗口,停止调整

- 增大窗口的目的:引入更多 “正常像素”,使中值摆脱噪声干扰(例如,密集椒盐噪声在小窗口中会让中值为 0 或 255,但大窗口可能包含足够多正常像素,使中值回归合理范围)。

(4)根据最终窗口决定像素值

无论窗口是否增大到最大值,最后根据窗口统计量确定像素值:

# 用最终窗口的统计量判断

if mi < original[i, j] < ma:newI[i, j] = original[i, j] # 非噪声,保留

else:newI[i, j] = median # 噪声,用中值替换

4. 与普通中值滤波的对比

| 特性 | 普通中值滤波(medianDeNoise) | 自适应中值滤波(adaptiveMedianDeNoise) |

|---|---|---|

| 窗口大小 | 固定(如 7x7) | 动态调整(3x3→5x5→...→max_window_size) |

| 去噪能力 | 对稀疏噪声有效,密集噪声处理不足 | 可处理密集噪声(通过增大窗口) |

| 细节保留 | 易模糊边缘、纹理(大窗口导致) | 优先用小窗口,细节保留更好 |

| 适用场景 | 噪声稀疏的图像 | 噪声分布不均(部分区域密集)的图像 |

5. 代码中自适应去噪的优势体现

- 针对性处理:对噪声少的区域(如平滑背景)用小窗口,避免过度模糊;对噪声密集区域(如含大量椒盐噪声的区域)用大窗口,确保噪声被有效去除。

- 边缘保护:相比固定大窗口的中值滤波,自适应方法能更好地保留图像边缘(边缘区域噪声少,多采用小窗口)。

- 鲁棒性:通过动态调整窗口,对不同强度、不同分布的椒盐噪声(代码中

pepperNoise生成)均有较好效果。

该代码中的自适应形态学去噪(自适应中值滤波)通过 “动态窗口调整 + 统计量判断” 的策略,实现了去噪效果与细节保留的平衡。其核心是让算法 “自主决策”:根据局部噪声情况选择合适的处理窗口,而非对所有区域 “一刀切”,这也是自适应形态学方法在图像去噪中广泛应用的原因。

下面展示完整代码实现。

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt# 配置中文显示与图像显示参数

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False# 自适应中值滤波(自定义函数)

def adaptiveMedianDeNoise(max_window_size, original):startWindow = 3 # 初始窗口大小max_k = max_window_size // 2 # 最大窗口对应的k值rows, cols = original.shapenewI = original.copy() # 复制原图,避免边缘出现黑边# 循环范围确保最大窗口也不会超出边界for i in range(max_k, rows - max_k):for j in range(max_k, cols - max_k):current_window = startWindowk = current_window // 2# 计算窗口并确保在图像边界内y_start = max(0, i - k)y_end = min(rows, i + k + 1)x_start = max(0, j - k)x_end = min(cols, j + k + 1)window = original[y_start:y_end, x_start:x_end]# 计算窗口内的中值、最小值、最大值median = np.median(window)mi = np.min(window)ma = np.max(window)# 判断并调整窗口大小if mi < median < ma:if mi < original[i, j] < ma:newI[i, j] = original[i, j]else:newI[i, j] = medianelse:# 动态调整窗口大小while True:current_window += 2if current_window > max_window_size:break # 达到最大窗口大小,退出循环k = current_window // 2# 确保窗口在图像边界内y_start = max(0, i - k)y_end = min(rows, i + k + 1)x_start = max(0, j - k)x_end = min(cols, j + k + 1)window = original[y_start:y_end, x_start:x_end]# 重新计算统计量(使用当前窗口计算最大值)median = np.median(window)mi = np.min(window)ma = np.max(window)if mi < median < ma:break # 满足条件,退出循环# 根据最终窗口的统计量赋值if mi < original[i, j] < ma:newI[i, j] = original[i, j]else:newI[i, j] = medianreturn newI# 中值滤波(自定义函数)

def medianDeNoise(original):rows, cols = original.shapeImageDenoise = original.copy() # 复制原图,避免边缘出现黑边k = 3 # 7x7窗口的k值# 确保窗口不会超出边界for i in range(k, rows - k):for j in range(k, cols - k):# 取7×7窗口的中值,确保在边界内y_start = max(0, i - k)y_end = min(rows, i + k + 1)x_start = max(0, j - k)x_end = min(cols, j + k + 1)window = original[y_start:y_end, x_start:x_end]ImageDenoise[i, j] = np.median(window)return ImageDenoise# 椒盐噪声生成(支持按比例添加噪声)

def pepperNoise(noise_ratio, original):noisy = original.copy()rows, cols = original.shapetotal_pixels = rows * colscount = int(total_pixels * noise_ratio) # 按比例计算噪声点数# 限制噪声点数不超过图像总像素的50%count = min(count, int(total_pixels * 0.5))for _ in range(count):y = np.random.randint(0, rows)x = np.random.randint(0, cols)noisy[y, x] = np.random.choice([0, 255]) # 随机设为黑或白噪声return noisy# 自定义显示函数

def show(img, title, nrows, ncols, idx):plt.subplot(nrows, ncols, idx)plt.imshow(img, cmap="gray")plt.title(title)plt.axis("off")# 主函数

def main():try:# 读取图像original = plt.imread("lena.png")# 转换为灰度图(如果是3通道图像)if len(original.shape) == 3:# 先将0~1的float灰度映射到0~255,再转为uint8gray_float = np.dot(original[..., :3], [0.299, 0.587, 0.114])original = (gray_float * 255).astype(np.uint8)# 检查图像是否有效if original.ndim != 2:raise ValueError("图像转换后不是二维数组,请检查图像文件")rows, cols = original.shapeif rows < 7 or cols < 7:raise ValueError("图像尺寸太小,请使用更大的图像")# 添加噪声和去噪处理(使用比例添加噪声,更直观)original_noise = pepperNoise(0.1, original) # 添加10%的椒盐噪声adapMedianDeNoise = adaptiveMedianDeNoise(7, original_noise)mediDeNoise = medianDeNoise(original_noise)# 显示结果plt.figure(figsize=(10, 8))show(original, "原始图像", 2, 2, 1)show(original_noise, "带噪声图像(10%)", 2, 2, 2)show(adapMedianDeNoise, "自适应中值去噪", 2, 2, 3)show(mediDeNoise, "中值滤波去噪", 2, 2, 4)plt.tight_layout()plt.show()except FileNotFoundError:print("错误:找不到图像文件,请检查文件路径是否正确")except Exception as e:print(f"发生错误:{str(e)}")if __name__ == "__main__":main()

六、总结

本文系统介绍了数学形态学在图像去噪中的应用方法。首先分析了图像噪声的来源及常见类型(如高斯噪声和椒盐噪声),并概述了空域和频域去噪技术。重点阐述了数学形态学的基本原理,包括腐蚀、膨胀、开闭运算等核心操作及其在图像预处理中的作用。通过Python代码示例,详细演示了形态学边缘检测、拐角检测以及自适应中值滤波等算法的实现过程。研究表明,基于形态学的去噪方法能有效保持图像结构特征,尤其对椒盐噪声具有较好的去除效果。自适应权重的多结构形态学算法进一步提高了去噪性能,在保留图像细节与去除噪声之间取得了良好平衡。