数字孪生背后的通信协议:MQTT、OPC UA选型指南

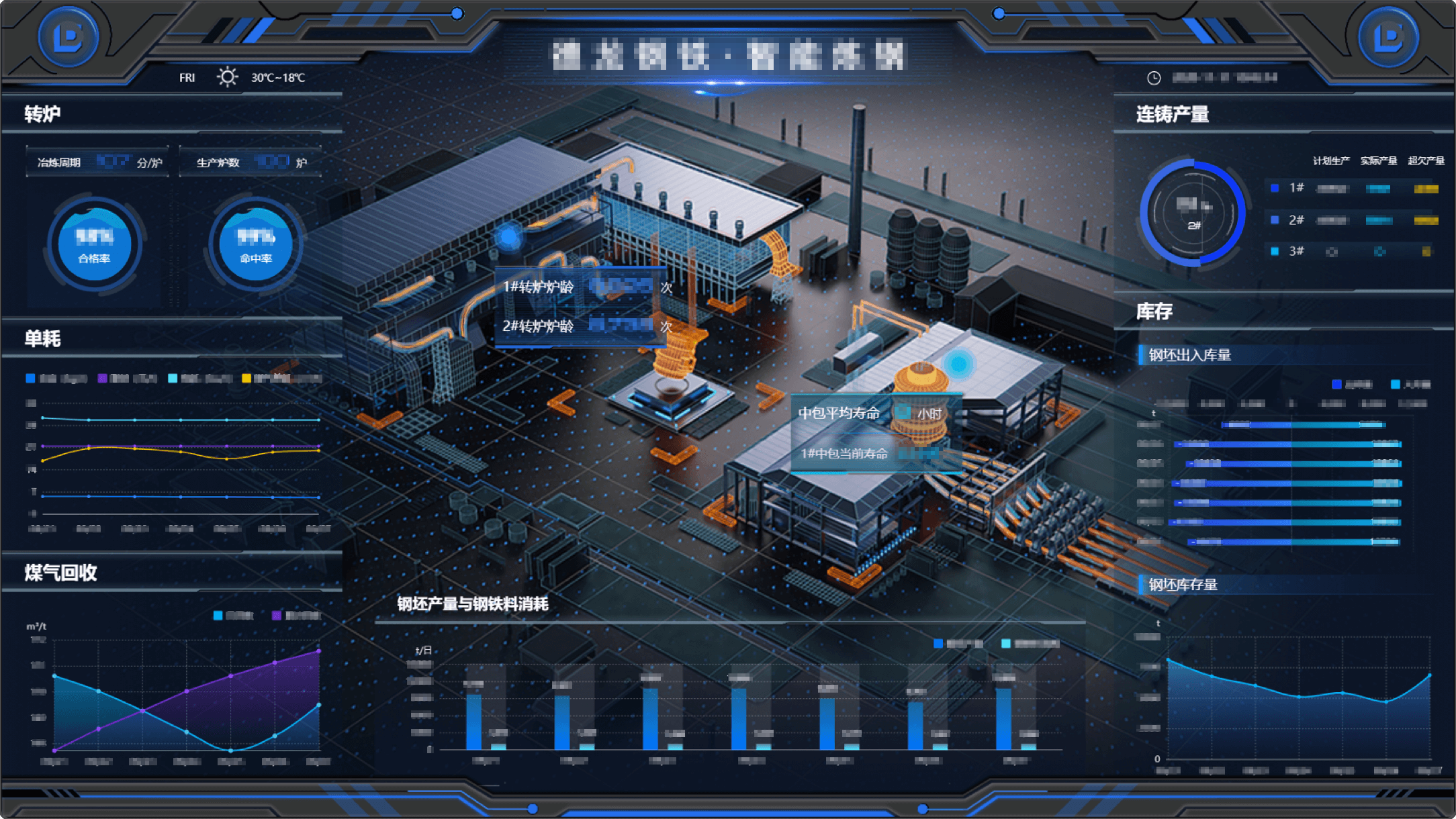

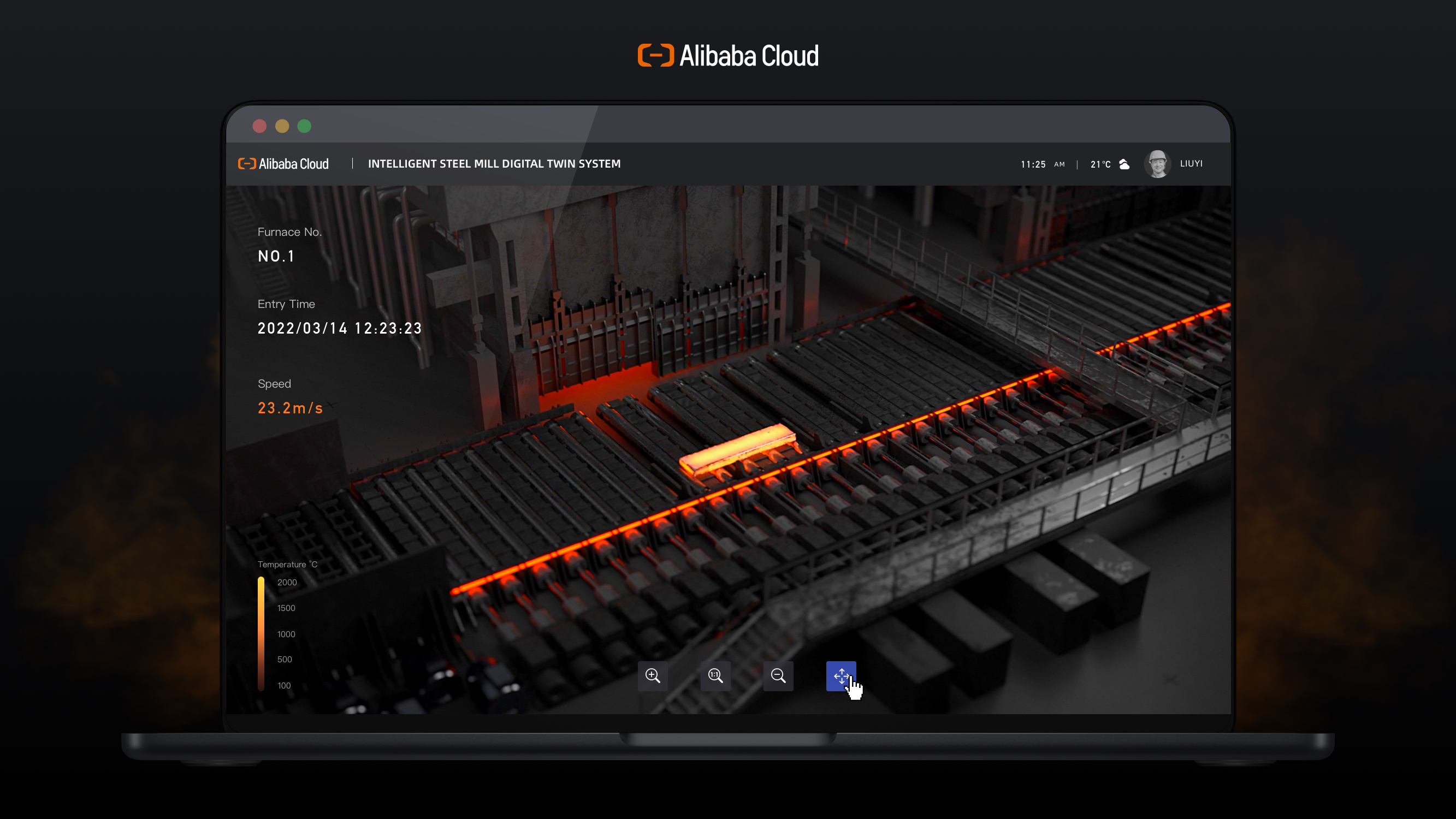

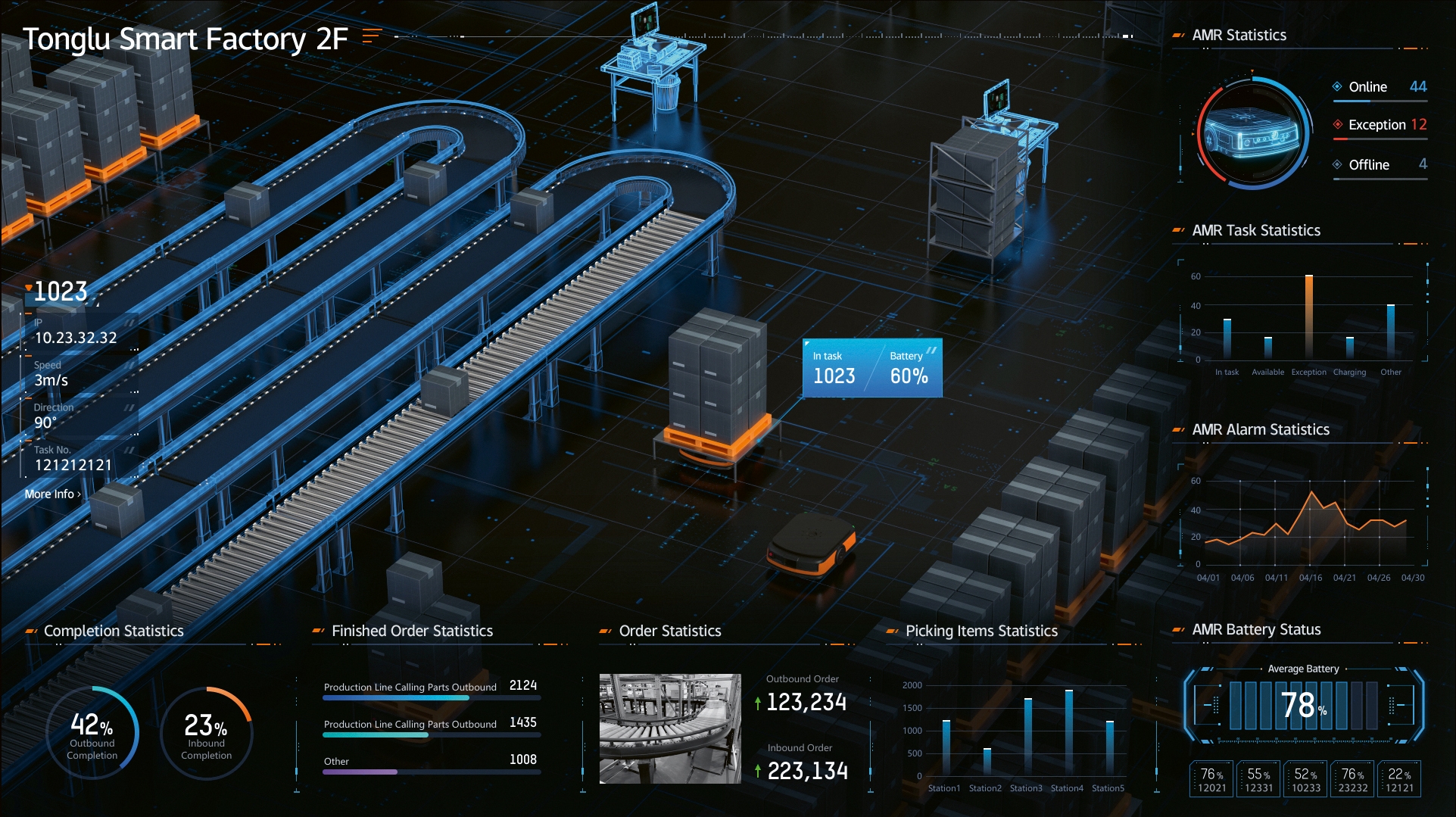

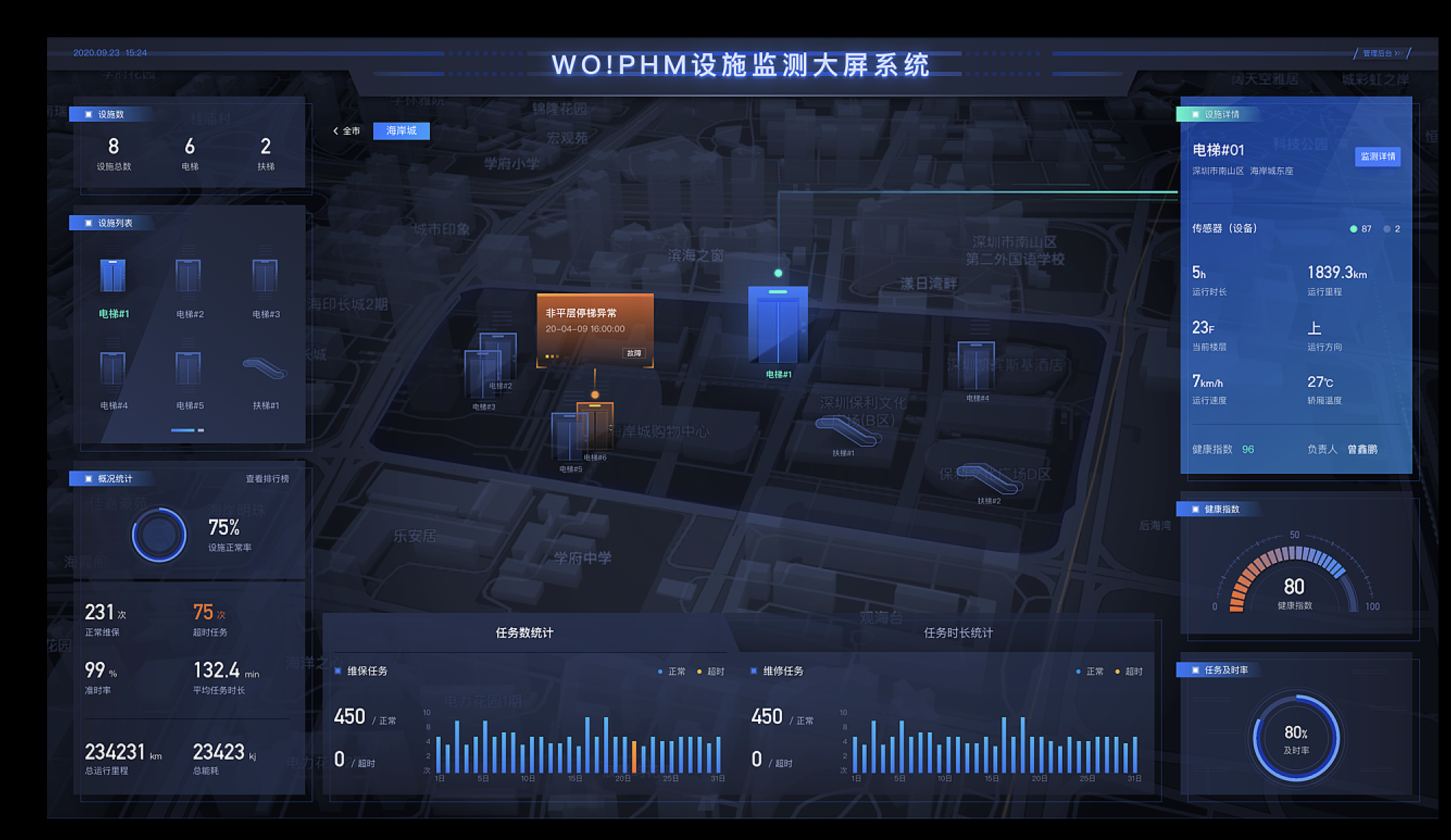

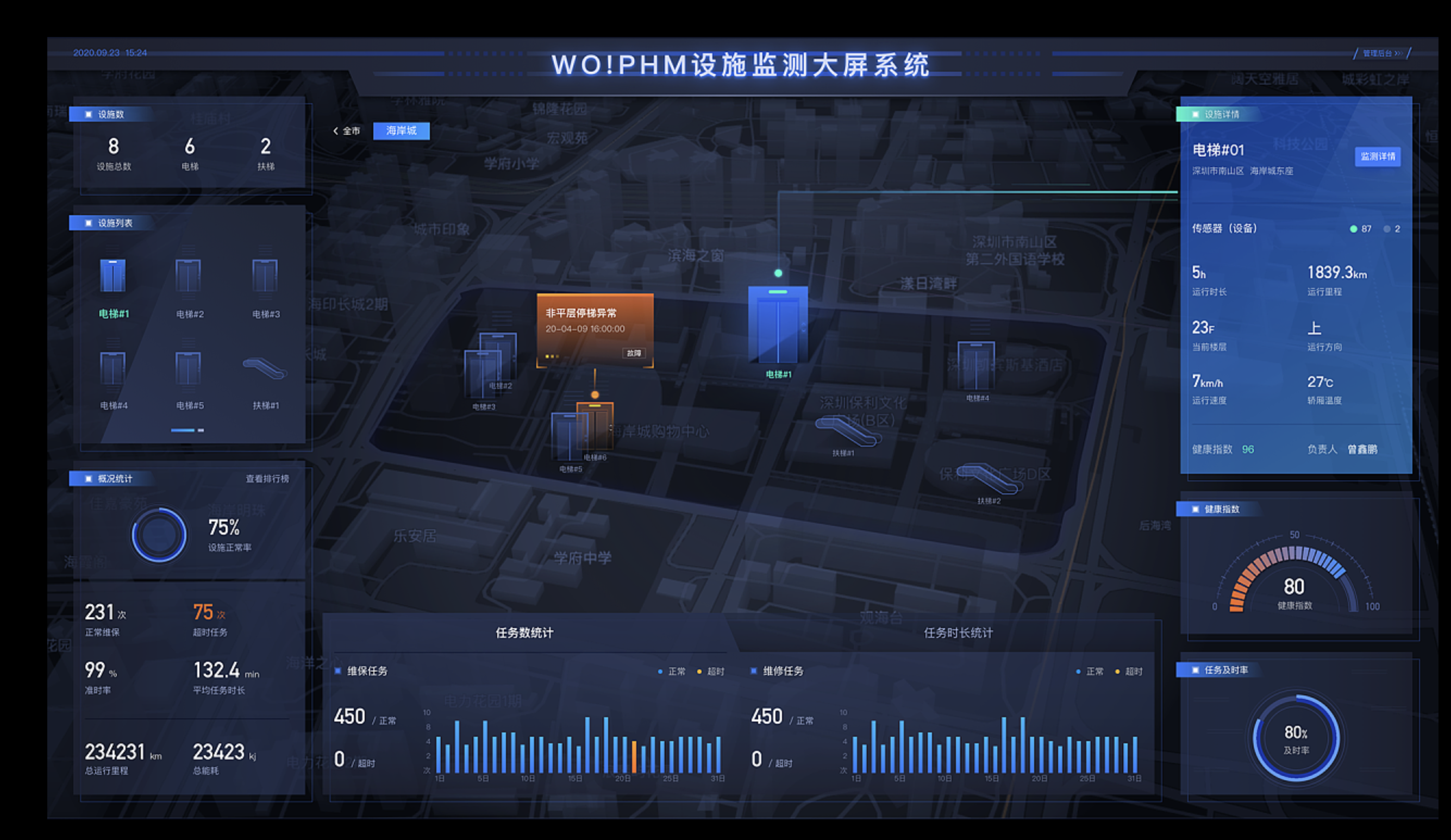

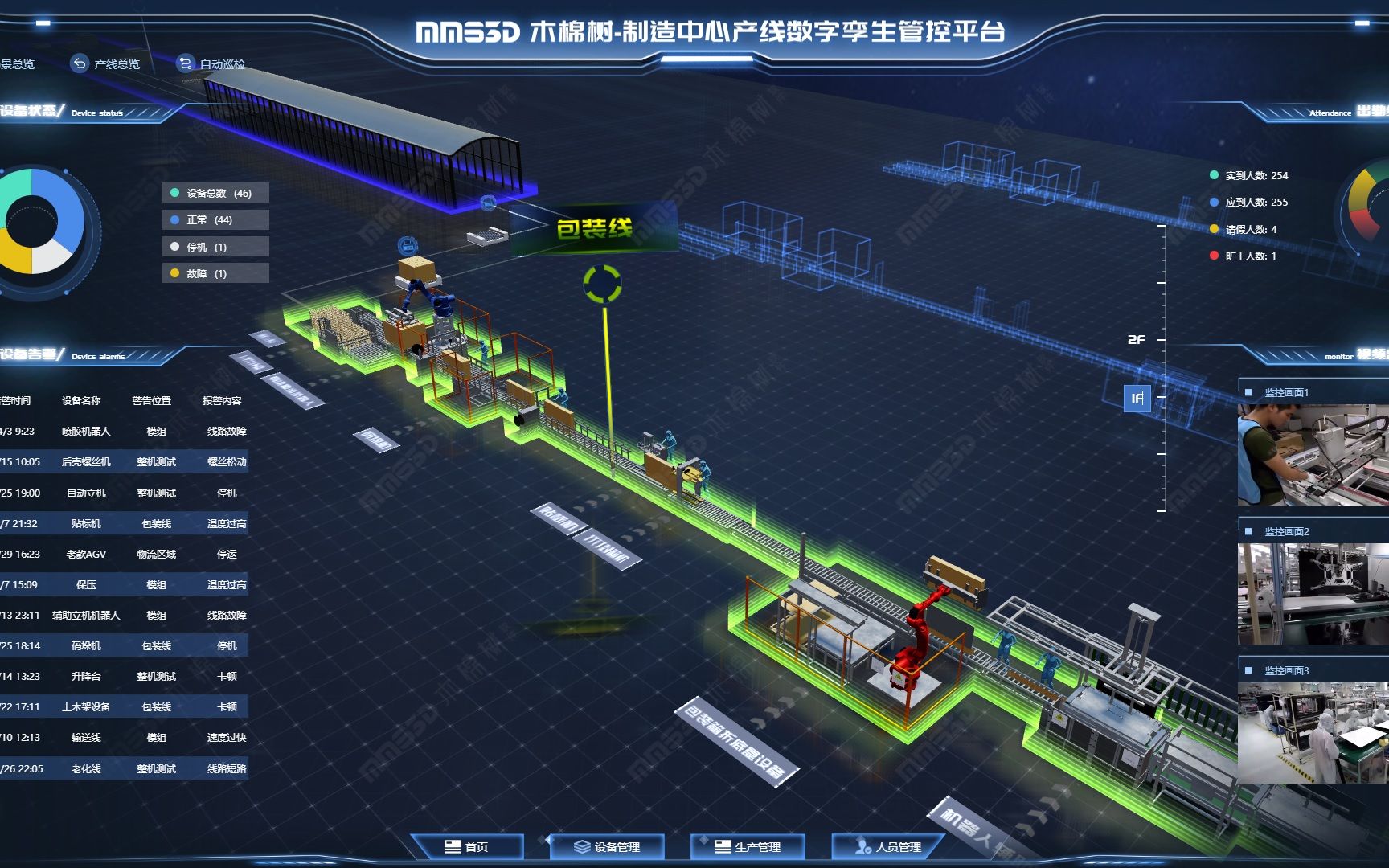

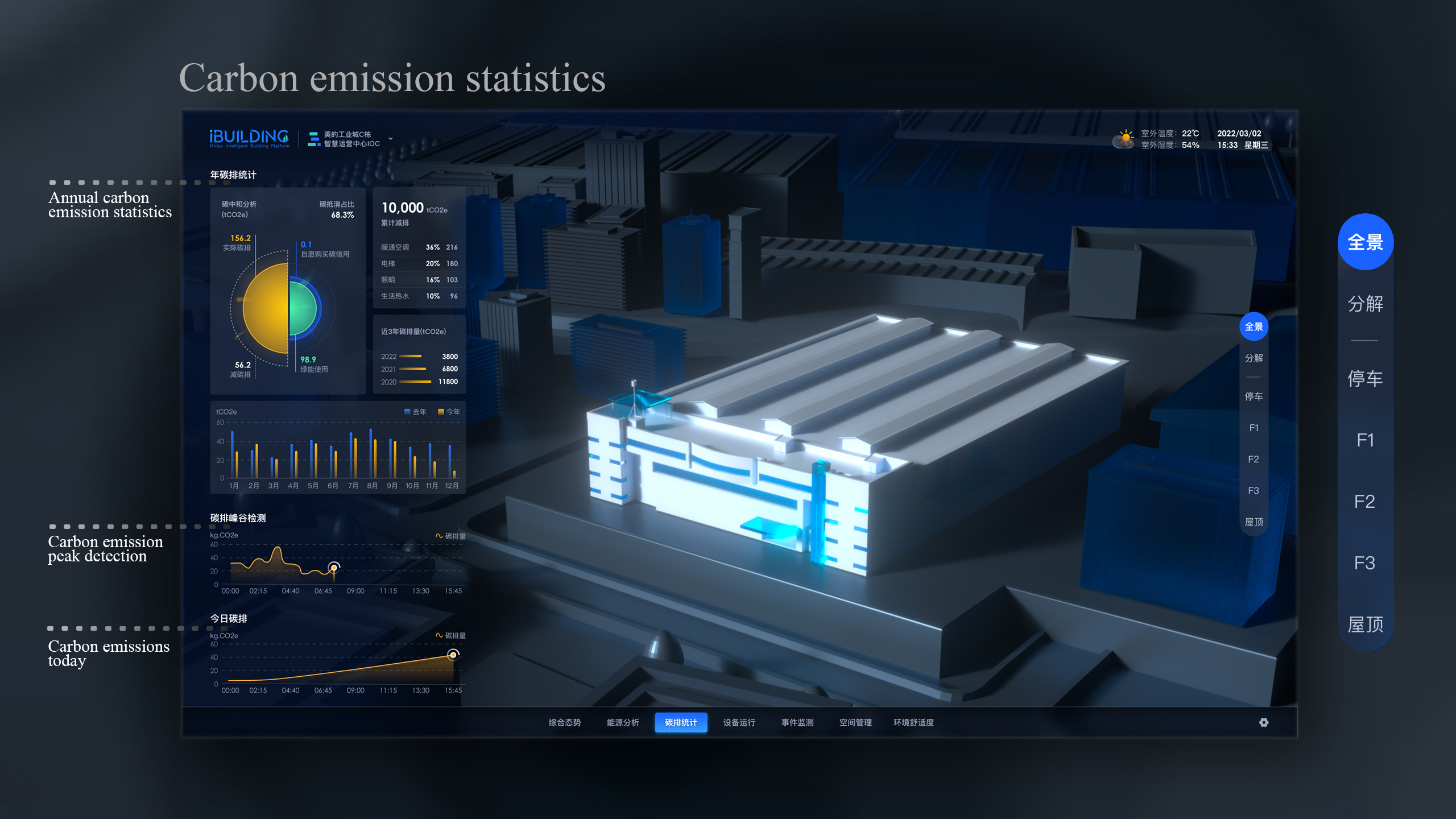

在智能工厂的控制中心,大屏幕上实时显示着生产线每个环节的运行状态——设备温度、生产计数、能耗数据不断跳动更新。这个精确映射物理世界的数字孪生系统,其背后是两条无形的数据"动脉":MQTT和OPC UA。正是这两种通信协议,承担着将物理实体状态同步到数字空间的关键任务。对于数字孪生项目的设计者而言,选择哪种协议不仅影响系统性能,更关系到整个项目的成败。

随着工业4.0和物联网技术的快速发展,数字孪生已从概念走向规模化应用。据Gartner预测,到2026年,全球超过80%的工业物联网平台将集成数字孪生技术。而通信协议作为数字孪生的"神经系统",其选型决策的重要性不言而喻。MQTT和OPC UA作为当前最主流的两种工业通信协议,各有其独特优势和应用场景,理解它们的差异成为构建高效数字孪生系统的首要课题。

数字孪生为什么对通信协议有特殊要求?

数字孪生不同于传统的监控系统,它要求虚拟模型与物理实体保持高度同步,这对通信协议提出了三个核心挑战:实时性、可靠性和数据表达能力。

实时性决定了数字孪生的"保真度"。在精密制造场景中,设备状态变化需要在数百毫秒内反映到数字模型中,否则就无法实现真正的"虚实同步"。延迟过高的通信协议会导致数字孪生失去监控和预测的价值。

可靠性关乎系统的稳定性。工业环境中的网络条件往往不理想,存在带宽波动、偶尔中断等问题。优秀的通信协议必须能够在各种网络条件下保证数据不丢失、不重复,确保数字孪生与物理世界的一致性。

数据表达能力影响数字孪生的"深度"。简单的温度、压力读数只需要基本的数据格式,而复杂的设备状态、工艺参数则需要更丰富的语义描述能力。协议能否清晰表达数据的含义和关系,直接决定了数字孪生模型的丰富程度。

此外,跨平台兼容性、安全机制和资源消耗也是数字孪生项目必须考虑的因素。这些要求共同构成了选择通信协议时的评判维度,而MQTT和OPC UA正是在这些维度上展现出不同的特性。

MQTT:为物联网而生的轻量级信使

MQTT(消息队列遥测传输)是一种基于发布/订阅模式的轻量级通信协议,最初由IBM在1999年为石油管道监控系统设计。它的设计哲学是"简单即美",特别适合资源受限的物联网环境。

MQTT的核心架构包含三个角色:发布者、代理和订阅者。设备作为发布者将数据发送到代理(服务器),而不需要知道有哪些订阅者;订阅者只接收自己感兴趣的数据,而不需要知道数据来自何处。这种解耦设计大大提高了系统的灵活性和可扩展性。

在实际数字孪生应用中,MQTT的优势十分明显。首先是极低的资源消耗,一个完整的MQTT客户端库只有几十KB大小,可以在微控制器上运行,这对于嵌入在设备中的传感器节点至关重要。其次是强大的网络容错能力,MQTT支持持久会话和质量等级(QoS),即使在网络中断的情况下也能保证消息不丢失。

某汽车制造企业的案例展示了MQTT的实际价值。该企业在焊接机器人数字孪生项目中采用MQTT协议,200多个传感器通过MQTT向数字孪生平台发送数据。由于MQTT的轻量特性,单个传感器平均每天只产生100KB左右的网络流量,极大减轻了工厂无线网络的压力。同时,MQTT的QoS1(至少送达一次)机制确保了关键状态数据不会因网络波动而丢失。

然而,MQTT也有其局限性。作为一种专注于数据传输的协议,它没有内置的数据语义描述机制。当数字孪生需要理解"温度读数30.5℃"背后的含义(如测量单位、阈值范围、关联设备)时,需要额外构建元数据描述层。

OPC UA:工业自动化的"通用语言"

OPC UA(开放平台通信统一架构)是传统OPC技术的升级版,专门为解决工业环境中的互操作性问题而设计。与MQTT不同,OPC UA不仅仅是一种通信协议,更是一个完整的信息建模框架。

OPC UA最显著的特点是强大的信息建模能力。它允许用户定义复杂的数据类型和对象关系,构建具有丰富语义的数据模型。例如,一个"电机"对象可以包含"温度""转速"等变量,同时定义与其他设备的关系(如"驱动"某个传送带)。这种能力使得OPC UA能够直接表达数字孪生中的对象结构和关联关系。

在数字孪生项目中,OPC UA的信息模型与数字孪生概念天然契合。国际标准组织已基于OPC UA制定了多个行业特定的信息模型,如ISA-95用于生产制造、PackML用于包装机械。这意味着采用OPC UA的数字孪生项目可以更容易地集成符合这些标准的设备和服务。

安全性是OPC UA的另一大优势。协议内置了完整的安防机制,包括证书管理、加密通信、用户认证和权限控制。对于对安全性要求极高的工业环境,如能源、轨道交通等领域,这一特性尤为重要。

某水务公司的智慧水泵站项目体现了OPC UA的价值。项目需要构建水泵站的数字孪生,监控设备状态并预测维护需求。采用OPC UA协议后,系统不仅能够传输简单的传感器读数,还能表达复杂的设备关系和运行逻辑。当某个水泵压力异常时,数字孪生可以立即关联到相关的阀门和管道,进行影响分析,而无需额外的数据映射处理。

当然,OPC UA的复杂性也带来了更高的实现成本。完整的OPC UA栈需要更多的计算资源,通常需要在网关或工控机上运行,难以直接嵌入资源受限的传感器节点。

决策指南:五维度对比与选型框架

面对MQTT和OPC UA,数字孪生项目应如何选择?以下是基于五个关键维度的详细对比分析:

设备资源条件是首要考量因素。如果数字孪生需要直接连接资源受限的传感器节点(如使用电池供电的无线传感器),MQTT通常是更合适的选择。反之,如果数据采集通过网关或工控机进行,且需要丰富的语义表达,OPC UA更具优势。

数据复杂性决定协议的信息表达能力需求。对于简单的遥测数据采集(温度、压力、开关状态),MQTT配合自定义主题结构即可满足要求。而对于需要表达复杂对象关系和语义的场景(如整个生产线的状态模型),OPC UA的信息建模能力不可替代。

系统架构偏好影响协议选择。MQTT的集中式代理架构适合云边协同场景,易于与云平台集成。OPC UA的对等通信模式更适合车间级的设备直接通信,特别是在需要实时控制的场景。

行业生态系统也是重要考量。在离散制造业,OPC UA已有广泛接受度,主流PLC厂商都提供OPC UA接口。而在新兴的物联网领域,MQTT生态更为活跃,与主流物联网平台集成度更高。

安全要求不同也会导向不同选择。虽然两种协议都支持安全通信,但OPC UA提供了更精细的访问控制模型,适合有严格权限管理要求的场景。

基于以上分析,我们可以得出实用的选型框架:对于广域部署、设备资源受限、以数据采集为主的数字孪生项目,优先考虑MQTT;对于局部部署、数据关系复杂、需要深度集成的数字孪生项目,OPC UA更为适合。

融合架构:两种协议的协同之道

在实际数字孪生项目中,MQTT和OPC UA并非互斥选择,而是可以协同工作的互补技术。现代工业系统正越来越多地采用融合架构,发挥每种协议的优势。

典型的融合模式是在边缘层使用OPC UA连接现场设备,再通过MQTT将聚合数据上传到云平台。这种架构既利用了OPC UA在车间级的强大集成能力,又发挥了MQTT在广域传输中的优势。例如,西门子的工业物联网方案就采用了这种混合方法,通过边缘网关将OPC UA数据转换为MQTT消息发送到MindSphere平台。

标准组织也已认识到融合的必要性。OPC基金会发布了OPC UA over MQTT规范,将OPC UA的信息模型与MQTT的传输机制结合。这种融合协议既保持了OPC UA的丰富语义,又获得了MQTT的轻量传输特性,特别适合需要丰富语义表达的物联网场景。

实施融合架构时,需要仔细设计数据流和转换规则。一般原则是:在需要低延迟实时控制的层级使用OPC UA,在需要广域传输和云集成的层级使用MQTT。同时,要建立统一的数据模型映射规则,确保数据在协议转换过程中语义一致。

未来展望:通信协议的发展趋势

随着数字孪生技术向更深层次发展,通信协议也在持续演进。有几个明显趋势值得关注:

首先是协议的进一步融合。除了OPC UA over MQTT,我们可能会看到更多混合方案,结合不同协议的优点,满足数字孪生在不同层级的需求。

其次是语义互操作性的增强。未来的通信协议可能会内置更多行业语义模型,减少数字孪生集成中的映射工作。OPC基金会正在推动的行业配套规范(CS)就是这一方向的努力。

边缘智能的兴起也将影响协议设计。随着更多分析功能下放到边缘设备,通信协议需要更好地支持边缘节点之间的直接通信,而不仅仅是边缘到云的数据传输。

5G等新网络技术的普及将为工业通信带来新可能。uRLLC(超可靠低延迟通信)特性与OPC UA结合,可能实现微秒级延迟的无线工业控制,为移动设备的数字孪生开创全新应用场景。

对于数字孪生项目的设计者而言,关注这些趋势不仅有助于当前的技术选型,更能为未来系统演进做好准备。在快速变化的技术 landscape 中,保持架构的开放性和扩展性,比选择某个特定协议更为重要。

数字孪生背后的通信协议选型没有标准答案,只有最适合具体场景的平衡点。理解MQTT和OPC UA的特性,评估项目需求,有时还需要创造性结合两种协议的优势,才能构建出高效、可靠的数字孪生系统。在这个数据驱动的时代,做出正确的通信协议选择,就是为数字孪生项目奠定坚实的数据基础。