1、计算机网络体系结构

1.1 计算机网络概述

1.1.1 概念

概念:计算机网络是一个将众多分散的、自治的计算机系统,通过通讯设备与线路连接起来,由功能完善的软件实现资源共享和信息传递的系统。

·internet:通用名词,泛指多个计算机网络互联而成的计算机网络。

·Internet:专用名词,指当前全球最大的、开放的、由众多网络和路由器互联而成的特定计算机网络。

1.1.2 组成

组成部分看:硬件(主机、通信链路、交换设备、通信处理机)、软件、协议。

工作方式看:边缘部分(用户使用的主机)核心部分(网络和连接网络的路由器)

功能看:通信子网和资源子网

1.1.3 功能

主要功能:数据通信、资源共享、分布式处理、提高可靠性、负载均衡

其余功能:电子化办公与服务、远程教育、娱乐等等。

1.1.4 电路交换、报文交换、分组交换

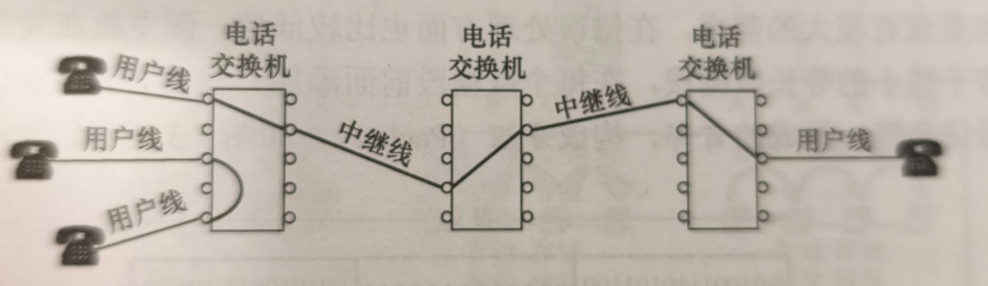

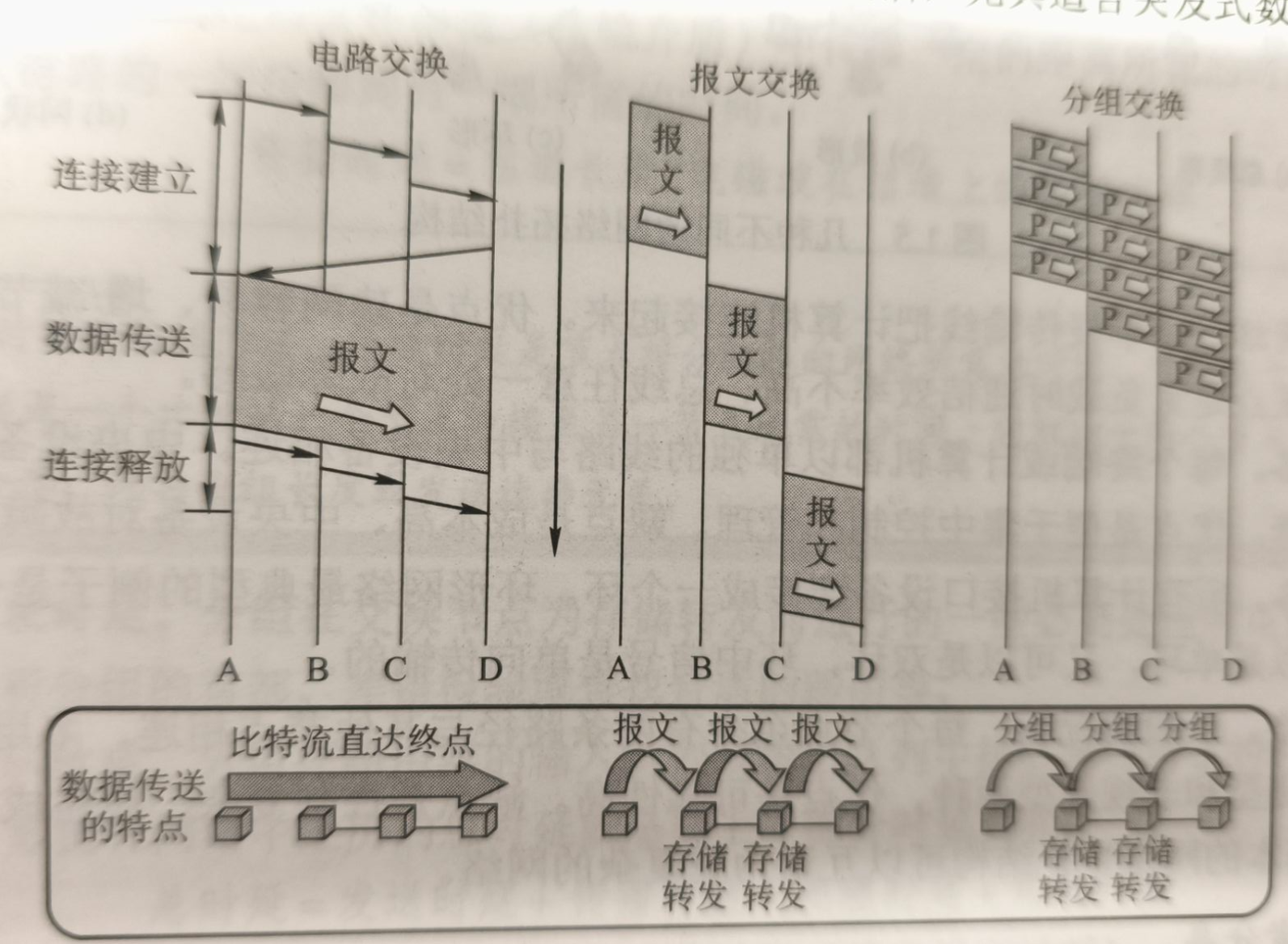

电路交换:建立连接--传输数据--释放连接。在进行数据传输前,两个用户之间必须先建立一条专用的物理通信路径,传输过程中一直被两个用户独占,直到通信结束才释放,就像是在一个管道中传送。

优点:通信时延小,有序传输,没有冲突,实时性强。

缺点:建立连接时间长,线路利用率低,灵活性差,难以实现差错控制。

报文交换:数据交换的单位为报文。用户数据加上源地址、目的地址等信息后封装成报文,采用存储转发技术,整个报文先传送到相邻的节点,全部存储后查找转发表,转发到下一个节点,重复直至到达目的节点。

优点:无建立连接时延,灵活分配线路,线路利用率高,支持差错控制。

缺点:转发时延高,缓存开销大,错误处理低效。

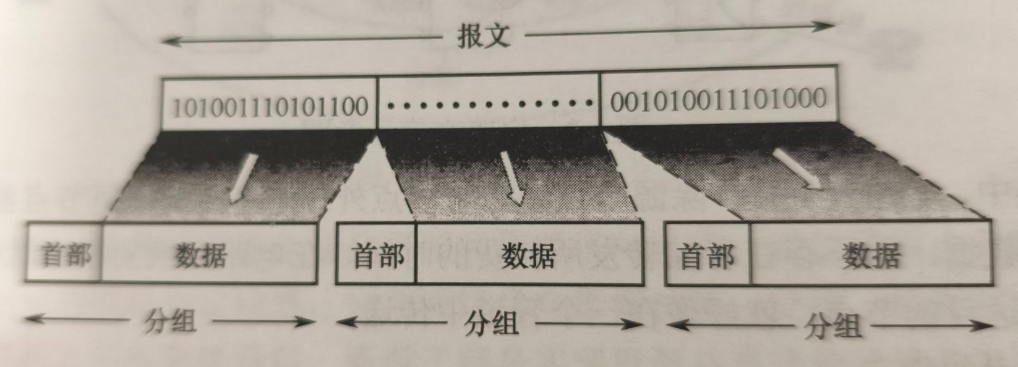

分组交换:采用存储转发技术,将报文划分为若干较小的等长数据段,每个数据段前面添加一些由必要控制信息组成的首部,构成分组。每个分组如同报文一般进行发送、缓存、查表、再发送直至到达目的地。

优点:方便存储管理,存储转发开销小;传输效率高;减小了出错概率和重传代价。

缺点:存在存储转发时延;需要传输额外的信息量;采用数据报服务时可能出现失序、丢失或者重复分组。

三种交换方式比较:

电路交换适用于连续传输大量数据且其传送时间远大于连接建立时间的情景,而为提高整个网络的信道利用率,报文交换和分组交换更优,其中分组交换比报文交换时延更小且更灵活,更适合突发式数据传送。

1.1.5 分类

按分布范围:广域网(WAN),城域网(MAN),局域网(LAN),个域网(PAN)

按传输技术:广播式网络,点对点网络

按拓扑结构:总线形网络,星形网络,环形网络,网状网络

按使用者:公用网,专用网

按传输介质:有线,无线

1.1.6 性能指标

速率:连接到网上的节点在数字信道上传送数据的速率,b/s,bit/s,kb/s等单位

带宽:最高数据传输速率,b/s

吞吐量:单位时间内通过某个网络的实际数据量。

时延:发送时延+传播时延+处理时延+排队时延

时延带宽积:传播时延x信道带宽

往返时间:发出到收到立刻确认的时间

信道利用率:有数据通过的时间/(有数据通过的时间+没有数据通过的时间)

1.2 计算机网络体系结构与参考模型

1.2.1 分层结构

基本原则:

1、每层都实现一种相对独立的功能,降低大系统的复杂度。

2、各层之间的接口自然清晰,易于理解,相互交流尽可能少。

3、各层功能的精确定义独立于具体的实现方法,可以采用最合适的技术来实现。

4、保持下层对上层的独立性,上层单向使用下层的服务。

5、整个分层结构应能促进标准化工作。

1.2.2 网络协议、接口、服务概念

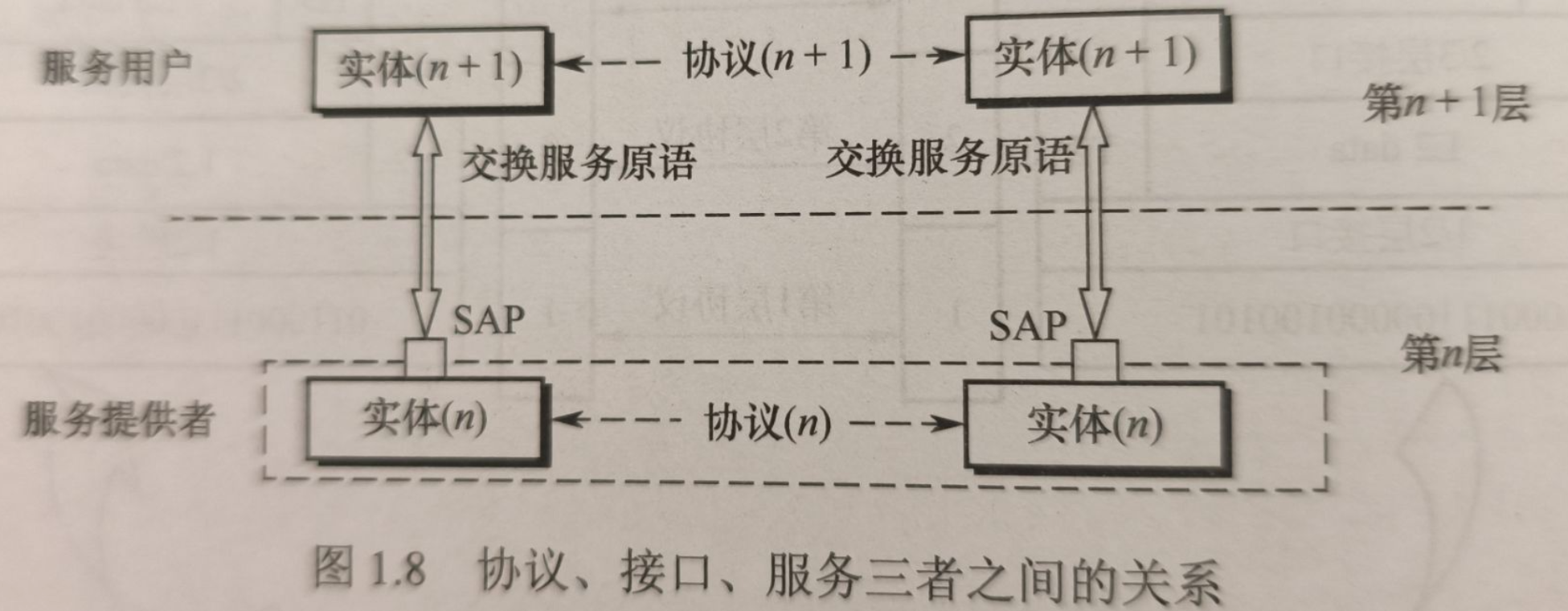

协议:为了在网络中进行数据交换而建立的规则、标准或约定称为网络协议。通常由语法、语义、同步三部分构成。

接口:同一节点内相邻两层的实体交换信息的逻辑接口称为服务访问点。

服务:下层为紧邻的上层提供的功能调用,是垂直的。

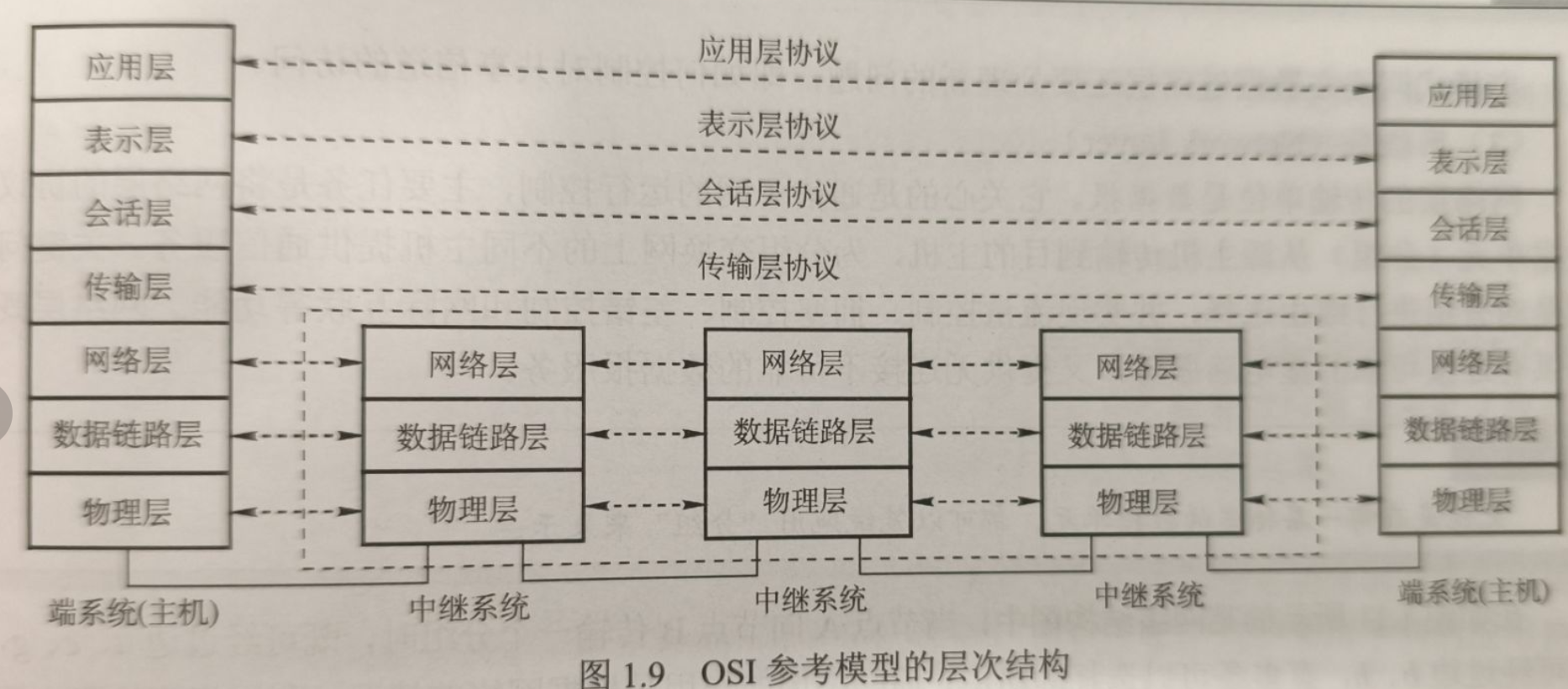

1.2.3 ISO/OSI参考模型

物理层:传输单位比特,功能是在物理介质上为数据端设备透明地传输原始比特流。

数据链路层:传输单位为帧,主要作用是加强物理层传输原始比特流的功能,将物理层提供的可能出错的物理连接改造为逻辑上无差错的数据链路。

网络层:传输单位为数据报,主要任务是将网络层的协议数据单元从源主机传输到目的主机,为分组交换网上的不同主机提供通信服务。(流量控制、拥塞控制、差错控制、网际互联)

传输层:仅提供有连接可靠的服务,提供端到端的流量控制、差错控制、连接建立与释放、可靠传输管理等服务。

会话层:管理主机间的会话进程,包括建立、管理和终止进程间的会话。

表示层:处理在不同主机中交换信息的表示方式、

应用层:用户与网络的接口。

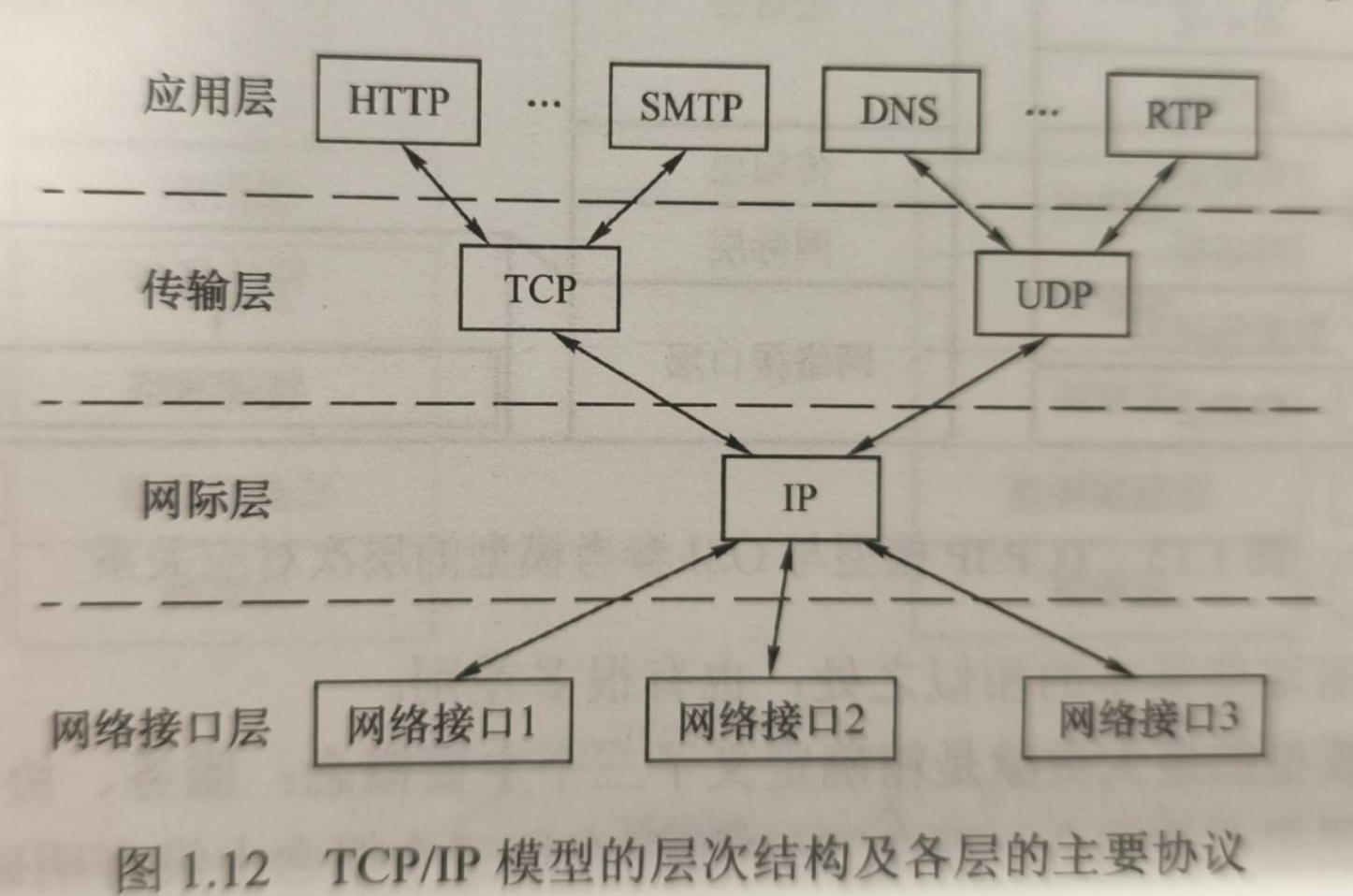

1.2.4 TCP/IP参考模型

应用广泛,成为事实上的国际标准。

网际接口层:从主机或节点接收IP分组,并将它们发送到指定的物理网络上。

网际层:数据传输单位是IP数据报,将分组发往任何网络,并为其独立地选择合适的路由,但不保证各个分组有序地到达。

传输层:使得发送端和目的端主机上的对等实体进行对话,主要有传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)两种,传输单位为报文段。

应用层:包含所有高层协议。

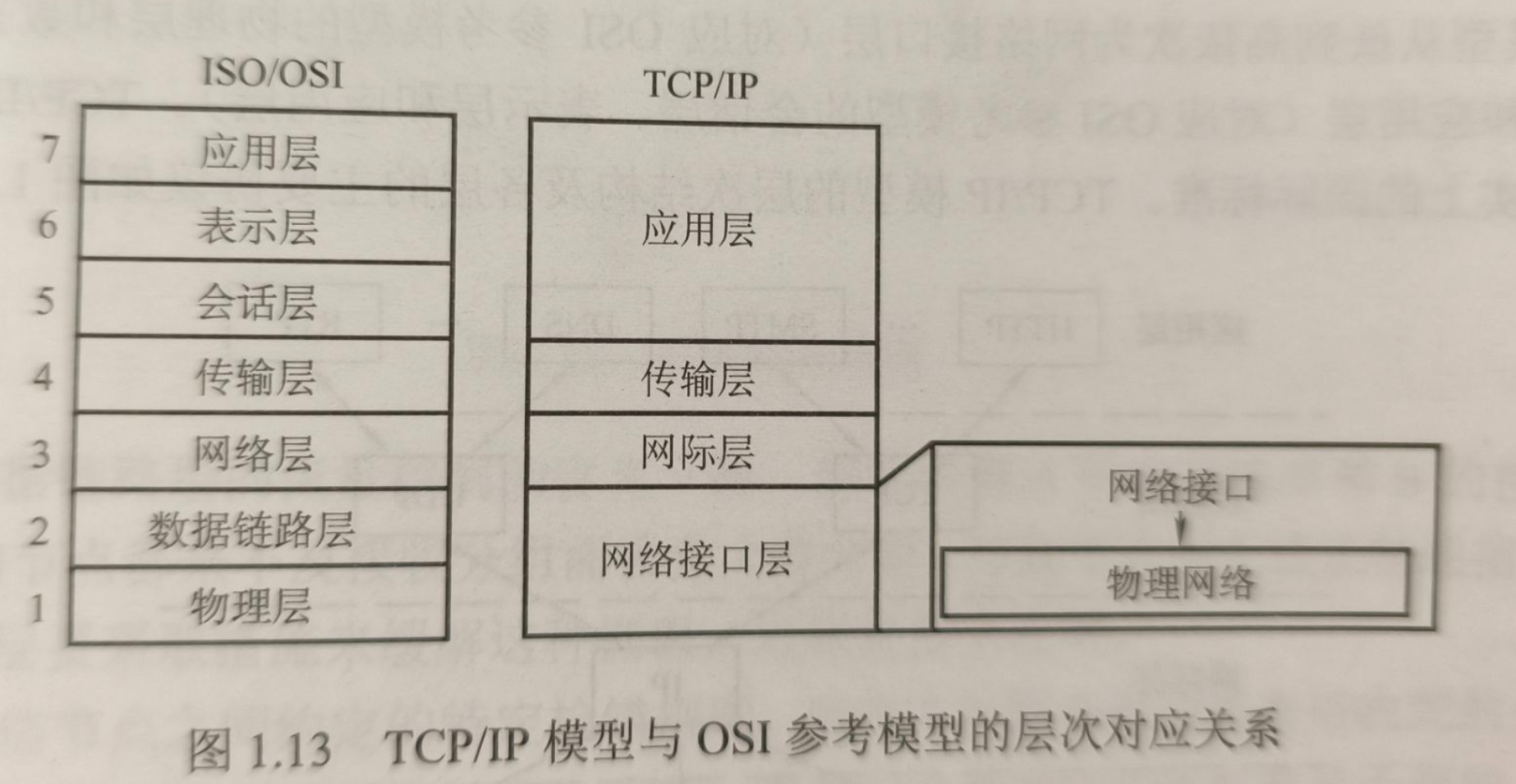

1.2.5 模型比较

1.2.6 协议栈通信

每个协议栈的顶端都是一个面向用户的接口,下面各层是为通信服务的协议。用户数据传输过程中,到达传输层作为传输层服务数据单元(SDU),加上协议控制信息(PCI),组成传输层的PDU,下放到网络层成为网络层的SDU,加上网络层的PCI组成网络层的PDU,继续下放,重复,层层包裹,最后形成数据包通过通信线路传输,到达接收方节点协议栈,再层层拆包将收到的数据提交给用户。