语义三角论对人工智能自然语言处理的深层语义分析的影响与启示

摘要

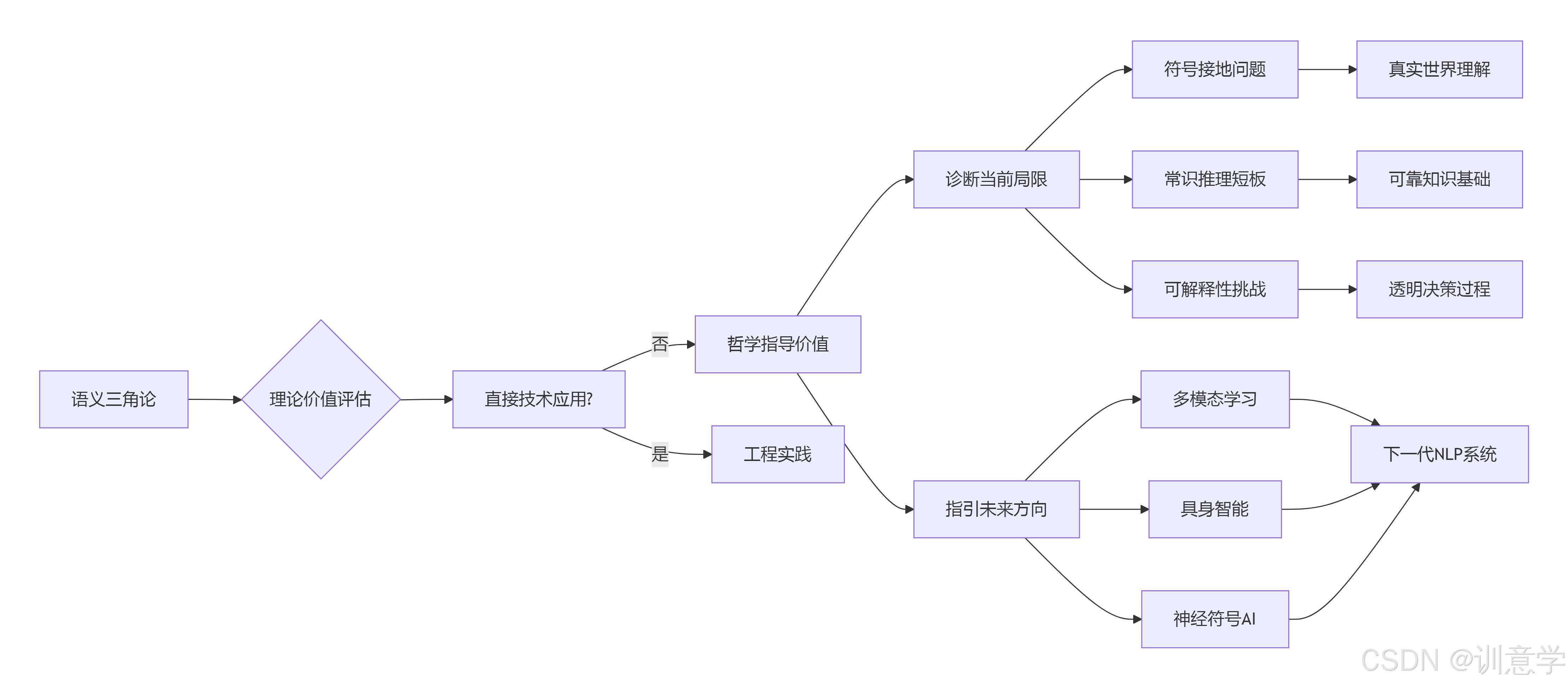

本报告旨在深入探讨经典的语言哲学理论——语义三角论(Semantic Triangle Theory),对于当前人工智能(AI)领域中自然语言处理(NLP)的深层语义分析所具有的影响与启示。通过对现有研究资料的系统性梳理,本报告发现,语义三角论并非一个在现代NLP工程实践中被直接应用的技术模型或算法框架。搜索结果中几乎没有文献记载其在深度学习模型(如Transformer或BERT)中的具体实现案例或实证研究 (Query: "应用实例和实证研究", "documented case studies")。然而,这并不意味着该理论毫无价值。本报告认为,语义三角论的核心思想与现代NLP面临的根本性挑战——特别是符号接地、知识表示和可解释性问题——高度相关。因此,它更多地扮演着一个“哲学罗盘”的角色,为我们理解当前NLP技术的局限性、指明未来发展的方向提供了深刻的理论洞见和高层次的指导原则。

一、 语义三角论的核心思想解析

语义三角论,又称“意义三角”(Triangle of Meaning),最早由语言学家奥格登(C.K. Ogden)和理查兹(I.A. Richards)在1923年出版的《意义的意义》(The Meaning of Meaning)一书中系统性地提出 。该理论旨在解释语言符号、人类思想与客观现实三者之间的复杂关系。

其核心框架由三个顶点构成 :

符号(Symbol)或词语(Word): 这是语言的物理形式,例如一个单词的拼写、发音。在NLP的语境下,这对应于模型处理的文本输入(token)。

思想(Thought)或概念(Concept): 这是使用者心中对客观事物的抽象认知、概念或意义。它是连接符号与现实世界的中介。

指示物(Referent)或事物(Object): 这是符号所指代的、存在于客观世界中的实体、事件或属性。

该理论一个关键的洞见是,符号与指示物之间的关系是间接的、约定俗成的 。一个词语(如“猫”)并不能直接指向现实世界中的那只动物(指示物),它必须通过人类大脑中的“猫”这一概念(思想)作为桥梁。正是这个“思想”或“概念”的环节,赋予了符号以意义。这一结构清晰地揭示了意义产生的基本路径:从客观世界到人类认知,再到语言表达。

二、 现代人工智能NLP深层语义分析的主流范式

与语义三角论这种高度抽象和符号化的哲学模型形成鲜明对比,当前主流的NLP深层语义分析技术是建立在深度学习和 分布式表示(Distributed Representation) 之上的 。

现代NLP范式主要有以下特点:

数据驱动与统计学习: 当前的NLP模型,特别是大型语言模型(LLMs)如BERT、GPT系列等,其核心能力并非源于对语言规则的明确编码,而是通过在海量文本数据上进行训练,学习词语与词语之间的统计相关性 。

向量空间中的意义表示: 词嵌入(Word Embeddings)技术,如Word2Vec和GloVe,将词语映射到高维向量空间中 。在这种表示下,“意义”被近似地定义为向量空间中的位置和方向。语义相似的词语,其对应的向量在空间中也更接近。这本质上是一种基于“上下文”的意义理论——一个词的意义由其经常出现的上下文所决定。

上下文的动态建模: 以Transformer架构为代表的模型,通过自注意力机制(Self-Attention)动态地捕捉一个词语在特定句子中的上下文信息,从而为多义词生成依赖于上下文的动态表示 。这极大地提升了模型处理语义模糊性的能力。

综上所述,现代NLP的语义分析,本质上是在一个高维数学空间内对 “符号”与“符号” 之间的关系进行建模。模型通过学习文本数据中的共现模式来捕捉语义,但这个过程很大程度上是“封闭”在语言符号系统内部的。

三、 理论与实践的鸿沟:为何语义三角论未被直接应用于现代NLP?

对现有文献的系统性检索显示,将语义三角论直接作为算法模型应用于现代NLP的案例极为罕见。其原因在于两者之间存在着深刻的范式差异。

**符号主义 vs. 连接主义的根本分歧:语义三角论是一种典型的符号主义(Symbolism)**理论,它将意义、概念和符号作为离散、明确的实体来讨论。而现代主流NLP则属于 连接主义(Connectionism) 范畴,意义以一种弥散的、次符号(sub-symbolic)的向量形式存在于神经网络的权重之中,难以直接映射到任何明确的逻辑概念上 。这种底层方法的差异使得将语义三角的清晰结构直接“翻译”成神经网络架构变得异常困难。

“接地”问题的缺失: 语义三角论明确指出了“指示物”(Referent)这一顶点,强调语言最终必须与客观世界相连。这正是AI领域著名的 “符号接地问题”(Symbol Grounding Problem) 的核心。然而,绝大多数NLP模型仅仅通过处理纯文本数据进行训练,它们学习到的“世界模型”是文本世界中的统计规律,而非真实物理世界的反映 。模型可以说出“天空是蓝色的”,但它从未“见过”天空,也无法理解“蓝色”所对应的视觉经验。它只是学会了“天空”、“是”、“蓝色”这几个符号之间有很强的关联性。

缺乏可操作的计算路径: 语义三角论描述了“意义”的构成,但没有提供一个可计算的路径来让机器自动地从“符号”通往“概念”,再关联到“指示物”。而深度学习提供了一个端到端的、可优化的数学框架,尽管它可能在理论上不够完备,但在实践中却非常有效 。因此,在工程应用上,研究者自然倾向于采用效果更好、更易于实现的神经网络方法。

四、 间接影响与深层启示:语义三角论对未来NLP发展的指导意义

尽管存在上述鸿沟,语义三角论对于我们批判性地审视当前NLP技术的局限,并构想下一代AI的发展路径,提供了至关重要的理论启示。

启示一:深化对“意义捕获”局限性的认识

语义三角论提醒我们,当前NLP模型所捕获的“意义”是不完整的。它们在“符号”层面(处理词语、句子)表现出色,甚至可以通过向量表示部分模拟“思想/概念”层面(如相似概念的向量距离很近)。但它们几乎完全缺失了指向“指示物”的能力。这解释了为何当前模型在需要真实世界常识、逻辑推理和事实核查的任务上仍然表现脆弱 。它们擅长“鹦鹉学舌”,生成流畅但可能毫无事实根据的文本,因为它们的知识没有现实世界的“锚点”。

启示二:指明“符号接地”是通往通用人工智能的关键路径

语义三角论的“指示物”顶点,为NLP的未来发展指明了方向:必须超越纯文本,将语言与多模态信息(图像、声音、视频)和物理世界(通过机器人、传感器)的交互结合起来。这正是当前前沿研究的热点,如 多模态学习(Multimodal Learning) 和 具身智能(Embodied AI) 。这些研究的终极目标,就是为AI模型补全语义三角中缺失的一角,让语言符号真正“接地”,从而获得对世界更深刻、更鲁棒的理解。

启示三:为可解释AI(XAI)提供高层理论框架

当前深度学习模型常被诟病为“黑箱” 。语义三角论为构建可解释的NLP系统提供了一个理想的框架。一个真正可解释的系统,不应仅仅展示其内部的激活值或注意力权重(符号层面的解释),而应该能够:

揭示其内在的概念表征: 解释模型在做出判断时,激活了哪些类似于人类的“概念”(思想层面)。

关联到外部证据: 将其结论追溯到具体的知识来源或现实世界的证据(指示物层面)。

神经符号AI(Neuro-symbolic AI) 的兴起,正是在尝试结合神经网络的强大表征能力与符号系统的清晰逻辑与可解释性,这与语义三角论所倡导的结构不谋而合 。

启示四:启发构建与外部知识集成的NLP系统

语义三角中的“思想/概念”顶点,强调了结构化知识的重要性。这启发我们,不能仅仅依赖于从非结构化文本中学到的隐性知识,还应将 知识图谱(Knowledge Graphs)、本体论(Ontologies) 等结构化知识库显式地集成到NLP模型中 。这样的系统能够将语言符号(如“埃菲尔铁塔”)与一个明确的知识实体及其属性(如“位于:巴黎”、“高度:330米”)相关联,从而在问答、推理等任务中表现得更加精确和可靠。

五、 研究结论

语义三角论作为一个源于语言哲学的经典理论,并未在现代人工智能自然语言处理的工程实践中作为一种直接的技术方案被采用。当前基于深度学习的NLP范式,在处理符号间的统计关系方面取得了巨大成功,但在理论上仍主要局限于语义三角的“符号”层面。

然而,该理论的价值不在于提供现成的算法,而在于其深刻的诊断价值和前瞻性的指导意义。它精确地揭示了当前NLP技术在符号接地、常识推理和可解释性方面的核心短板。同时,它也为未来的发展指明了方向:一个真正能够进行深层语义理解的AI系统,必须构建一个完整的“语义三角”,即打通语言符号、内在概念与外部世界之间的联系。因此,语义三角论虽“老”,但其思想对于引领下一代更强大、更可靠、更可信的NLP技术的发展,仍具有不可替代的启示作用。它是一个“哲学罗盘”,而非“工程图纸”,指引着我们从处理“词语的世界”迈向理解“真实的世界”。