华为电源研发的IPD实践:从概念到生命周期的结构化管控

在新能源与数字化浪潮下,电源研发面临技术复杂度高、市场需求多变、全球竞争激烈的挑战。传统研发管理模式因响应慢、部门墙、质量风险可控性差,难以适应新要求。

一套端到端、结构化、跨部门协同的产品开发管理体系至关重要。它能将电源开发从依赖个人经验的“艺术”,转变为可复制、可预测的“科学”,通过清晰阶段、严格评审和高效协作,确保产品从概念到退市全生命周期受控。

华为通过引入IPD体系,实现了研发能力的跨越。其IPD实践强调以客户需求为中心、将开发作为投资管理、依靠跨部门团队、遵循结构化流程。在5G电源项目中,IPD帮助华为将研发周期缩短了40%,研发投入产出比(ROI)提升了50%,合同交付周期从180天压缩至90天,回款率从85%提升至95%,充分证明了IPD在复杂电源产品开发中的巨大价值。

一、IPD框架解析:电源研发的"导航系统"

IPD(集成产品开发)是一套系统化的产品开发管理模式、理念与方法。IPD的核心理念可概括为四大支柱:以客户需求为中心,确保产品开发始终对准市场靶心;将产品开发作为投资管理,追求商业成功而非技术完美;跨部门团队协同,打破组织壁垒形成合力;结构化流程,为复杂开发过程提供清晰路线图。

在组织架构上,IPD通过三大核心团队构建了决策、执行与运营的闭环:

- IPMT(集成组合管理团队):由企业高层领导组成,负责战略决策和资源分配。在电源研发中,IPMT需要确保研发方向与公司整体战略及新能源政策、5G建设等市场趋势高度一致。

- PDT(产品开发团队):核心执行层,由研发、市场、采购、生产、财务等角色组成,负责具体电源产品的开发实施。例如,在开发一款高效服务器电源时,PDT团队需要协同完成从技术方案制定到量产的全过程。

- LMT(生命周期管理团队):负责产品上市后的维护、优化及退市管理。对于电源产品而言,需特别关注长期可靠性、备件供应及技术迭代,直至产品最终退市。

二、六大阶段与评审点:电源研发的"质量与风险控制阀"

IPD将产品开发流程清晰划分为六大阶段,每个阶段都设有关键评审点,确保项目在正确轨道上运行。

1. 概念阶段

确认市场机会、技术可行性与初步商业计划。对于电源产品,需重点关注能效标准、安规要求、成本目标及潜在技术路线(如GaN/SiC应用)。

- 主要活动:市场调研、客户需求分析、技术可行性评估、初步业务计划制定。

- 关键评审点 (CDCP):决定项目是否继续投入。评审依据包括市场需求清晰度、关键技术可行性评估、初步财务分析(ROI估算)。

- 输出:产品概念报告、市场需求分析报告、初步业务计划。

华为在开发5G基站电源时,在概念阶段深入评估了GaN(氮化镓)技术的应用潜力与风险。通过市场调研发现,客户对电源效率要求已从94%提升至97%,同时要求体积减小40%。团队通过TR1技术评审确认了GaN器件在高频开关和高温性能上的优势,但也识别了成本较高和可靠性验证不足的风险。基于此分析,IPMT在CDCP点批准项目进入计划阶段,但明确要求PDT团队在计划阶段解决GaN器件的成本与可靠性问题。

2. 计划阶段 (Plan)

制定详细的产品规格、开发计划、资源计划和风险评估。

- 主要活动:需求分解与分配、系统设计与规格定义、概要设计、制定详细项目计划与预算。

- 关键评审点 (PDCP):批准详细开发计划。评审关注技术方案完整性、资源就绪情况、风险应对策略。

- 输出:产品需求规格书、系统架构设计、详细项目计划(WBS)、成本目标、风险评估报告。

华为在5G基站电源计划阶段,PDT团队输出详细需求规格书,包括电气特性(效率>97%、功率密度>1.5W/cm³)、EMC/安规指标(符合UL/IEC标准)。通过WBS将任务分解到元器件选型、单板设计、软件模块开发等层级,确保责任清晰、进度可控。在TR3评审中,发现热设计存在风险,某关键功率器件结温可能超过125℃限值。团队及时优化了散热设计,增加了热仿真和测试环节,避免了后期设计变更的巨大成本。

3. 开发阶段 (Development)

完成硬件设计、软件编码、原型制作与测试。

- 主要活动:详细设计、编码/实现、单元测试、模块集成测试。

- 技术评审点 (TR):如TR4(详细设计评审)、TR4A(系统集成测试评审)。

- 输出:设计文档、代码、原型机、测试报告。

华为在5G基站电源开发阶段,硬件团队完成PCB布局、热设计、拓扑选择,软件团队实现控制算法。在TR4A评审中,发现某GaN驱动电路在高温环境下存在误触发风险。团队通过快速迭代优化了驱动电路设计和控制算法,在TR5评审前解决了该问题,确保了模块的可靠性。

4. 验证阶段 (Verification)

验证产品的功能和性能是否满足市场需求。

- 主要活动:系统测试、认证测试、可靠性测试、小批量试产。

- 关键评审点 (ADCP):决定产品是否可发布。评审依据是所有测试验证结果是否达标,供应链和生产准备是否就绪。

- 输出:验证测试报告、认证证书、生产工艺文件。

华为对5G基站电源进行了严格的测试,包括效率测试(验证97%效率指标)、温升测试、EMC测试、可靠性测试(1000小时高温高湿测试)。在ADCP评审中,所有测试结果均达标,供应链也完成了关键元器件(如GaN器件)的二级供应商认证,确保量产无风险。

5. 发布阶段 (Launch)

产品量产、市场推广、销售培训和渠道建设。

- 主要活动:量产启动、市场推广、销售培训、渠道备货。

- 输出:量产产品、市场推广材料、培训资料、销售工具。

华为5G基站电源在ADCP通过后,迅速启动量产。市场部门制定了针对不同地区的推广策略,重点突出其高效率(97%)、高功率密度(1.5W/cm³)和GaN技术优势。生产部门完成了生产线改造和员工培训,确保产能与质量。

6. 生命周期管理阶段 (Lifecycle Management)

管理产品的整个生命周期,包括退市决策等。

- 主要活动:产品维护、故障处理、成本优化、产品迭代或退市决策。

- 关键评审点 (LDCP):决定产品是继续优化、迭代还是退市。

- 输出:产品迭代计划、退市方案、生命周期总结报告。

华为5G基站电源上市后,LMT团队持续收集现场数据,发现某批次电容在高温环境下失效率偏高。团队迅速启动根因分析,确定问题后推出了设计变更,并通过软件升级优化了温控算法,避免了大规模召回,延长了产品生命周期。

三、关键实践与电源行业的深度适配

IPD框架的真正价值在于其与特定行业技术特性和业务逻辑的深度融合。在电源研发领域,这种适配体现在五个核心维度:

1. 需求管理:将客户声音转化为技术参数的精确通道

电源产品的需求管理远超简单的功能列表收集,而是一个多维度的技术转化过程。华为通过建立端到端的需求管理流程,确保客户声音(VOC)准确转化为电源产品的技术参数和功能特性。

技术实践深度解析:

- 能效标准映射:将客户提出的"节能"需求转化为具体的能效指标(如95%+效率),并映射到拓扑选择(LLC vs. PWM)、元器件选型(SiC vs. IGBT)和控制算法优化

- 安规要求分解:将UL/CE/IEC安全标准分解为具体的电气间隙、爬电距离、绝缘材料等级等设计约束,通过DFMEA(失效模式与影响分析)确保从设计源头满足要求

- EMC设计导向:将电磁兼容要求转化为PCB布局规则(如功率环路最小化、屏蔽设计)、滤波器参数选择和开关频率优化

华为在5G电源项目中,通过需求跟踪矩阵确保每项客户需求都映射到具体的设计参数和测试用例,需求实现率可达98%以上。

2. 技术评审 (TR):电源特性的专项深度评审体系

针对电源产品的高频、高压、大电流特性,华为在标准TR体系基础上建立了专项技术评审机制:

评审要点与业务逻辑联结:

- TR-T(拓扑评审):评估LLC、PFC等拓扑选择是否匹配效率目标、成本目标和尺寸约束。例如,为达到97%效率目标,选择GaN器件和LLC拓扑,虽BOM成本增加15%,但系统成本因散热简化反而降低5%

- TR-H(热评审):通过热仿真分析损耗分布,优化散热路径设计。华为在5G电源项目中通过热评审发现某MOSFET结温超标,通过调整PCB布局和增加热过孔,将温度降低18℃

- TR-S(安规与EMC预评审):提前评估安规风险点,避免后期设计变更。某服务器电源项目通过预评审发现原设计爬电距离不足,提前调整布局避免了下阶段60%的重新设计工作量

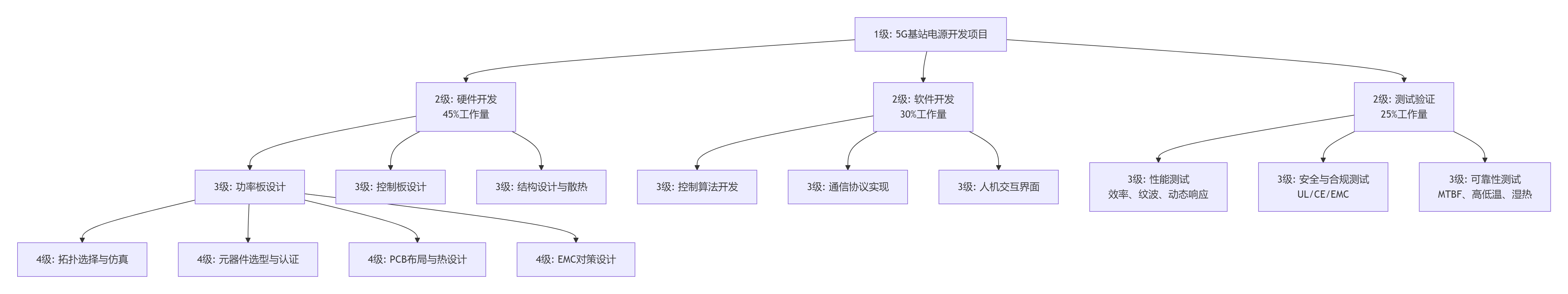

3. 项目管理与WBS:电源开发任务的精细分解

电源开发的WBS(工作分解结构)需要体现软硬件深度耦合的特性:

典型电源研发WBS结构:

通过WBS将技术任务与业务目标直接关联:

- 效率目标分解:97%系统效率目标 → 功率器件损耗预算 ≤ 1.2W → 开关特性要求 → 器件选型范围

- 成本目标分解:BOM成本目标 $35 → 拓扑选择约束 → 元器件等级选择 → 供应商谈判策略

- 开发周期控制:6个月上市时间 → 并行工程安排 → 硬件软件开发并行 → 测试提前介入

4. CBB(共用构建模块)与平台化:电源技术积累的载体

华为通过CBB建设实现了技术复用与创新平衡:

电源CBB分类与效益:

CBB类型 | 典型模块 | 复用效益 | 业务价值 |

电路拓扑 | PFC/LLC/反激 | 设计周期缩短40% | 研发资源聚焦差异化 |

控制算法 | 电压/电流环 | 代码复用率60% | 可靠性提升50% |

功率模块 | 30W/100W模块 | 新品开发周期缩短50% | 采购成本降低15% |

软件组件 | 通信协议栈 | 测试工作量减少40% | 质量一致性提升 |

华为通信电源平台通过CBB复用:

- 开发周期从18个月缩短至10个月

- 缺陷率从3.5%降至1.2%

- 研发投入产出比(ROI)提升50%

5. 资源管道管理:电源研发特殊资源的平衡艺术

电源研发需要特殊资源平衡:

- 关键技术人员:拓扑专家、EMC工程师、热设计专家、安规认证专家

- 专用测试设备:EMC实验室、热成像仪、环路分析仪、可靠性测试设备

- 外部资源:认证机构(UL/TUV)、核心元器件供应商(GaN/SiC)、学术合作

华为在5G电源研发中,通过资源管道管理:

- 集中优势资源攻克高效高频拓扑技术

- 建立GaN器件联合开发团队,提前6个月获得样品

- 与认证机构建立战略合作,认证周期缩短30%

6.深度适配的业务逻辑体现

电源行业的IPD适配核心在于技术特性与商业目标的精准匹配:

- 高频化挑战:开关频率提升导致EMI问题加剧 → 提前进行EMC预评审 → 减少后期整改成本 → 确保产品上市时间

- 高效化需求:效率目标提升0.5%需要拓扑变革 → 早期技术评审决策 → 避免后期架构变更 → 控制研发成本

- 高密度趋势:功率密度提升带来散热挑战 → 热评审提前介入 → 优化散热路径 → 避免量产散热问题

- 可靠性要求:MTBF要求5万小时以上 → 可靠性设计准则 → 元器件降额设计 → 降低售后维护成本

通过这种深度适配,华为电源产品实现了:

- 产品上市周期缩短40%

- 研发投入产出比(ROI)提升50%

- 客户问题解决时长下降60%

这种技术逻辑与业务逻辑的紧密结合,正是IPD在电源行业成功落地的核心所在。

结语:从"偶然成功"到"必然成功"

IPD有效提升了产品开发的成功率、质量和效率,降低了风险和成本。它通过系统性的方法,将电源产品开发从依赖个人英雄主义的"艺术",转变为可复制、可预测、可管理的"科学"。

华为的实践表明,IPD实施后产品开发进度得到有效控制,项目进度计划完成率从原来不到50%提升至80%以上;测试和技术评审的有效性显著提高,新产品早期缺陷率降低了70%以上;最终实现了业务的快速增长。

对技术人的启示:

系统性思维:技术人员需跳出单纯的技术视角,关注市场需求、商业价值和全流程。

协作能力:高效协作成为必备技能,主动沟通、理解并融入跨部门团队。

流程意识:理解并遵循流程的价值,在规范框架内进行创新。

随着电源技术向高频化、数字化、智能化发展,以及软件定义电源等趋势,IPD流程本身也需持续演进,更好地融合敏捷、支持快速迭代和创新,为电源行业的发展注入持续动力。