低代码平台与云原生开发理念是否契合?

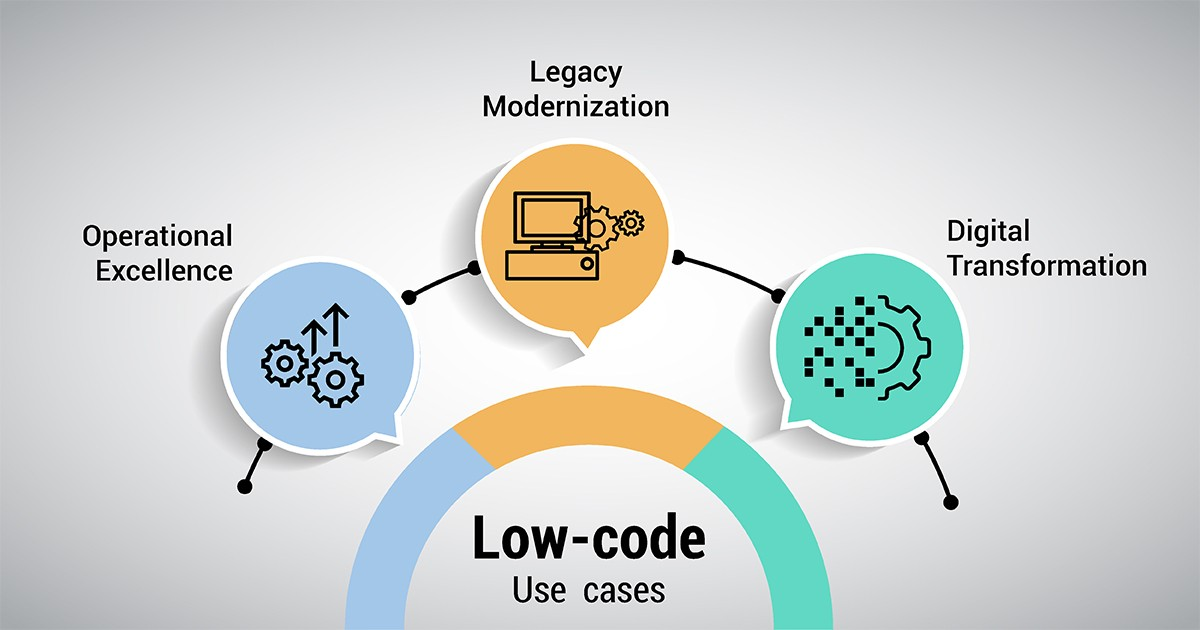

低代码平台与云原生开发理念高度契合,两者在设计目标和核心能力上存在显著的互补性。云原生技术通过容器化、微服务、DevOps 等手段解决“应用如何高效运行与迭代”的问题,而低代码平台则通过可视化、配置化解决“应用如何快速开发与交付”的问题。二者的结合能显著提升企业数字化转型的效率,以下从技术架构、开发流程、核心能力三个维度展开分析:

一、核心概念与目标的一致性

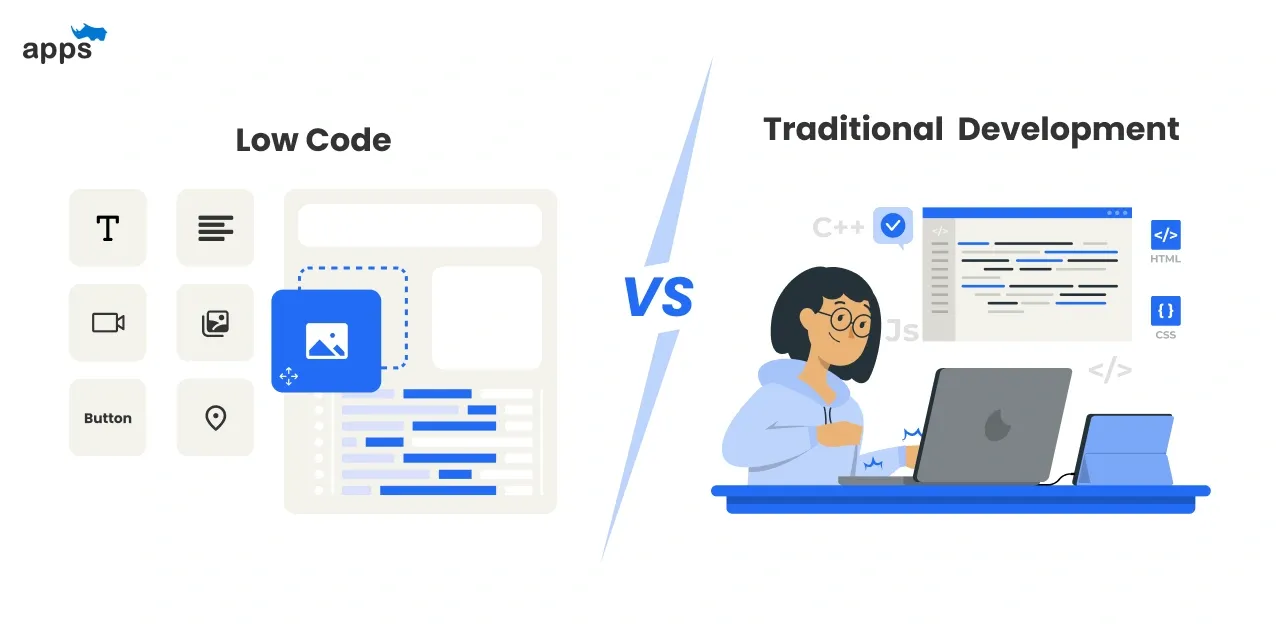

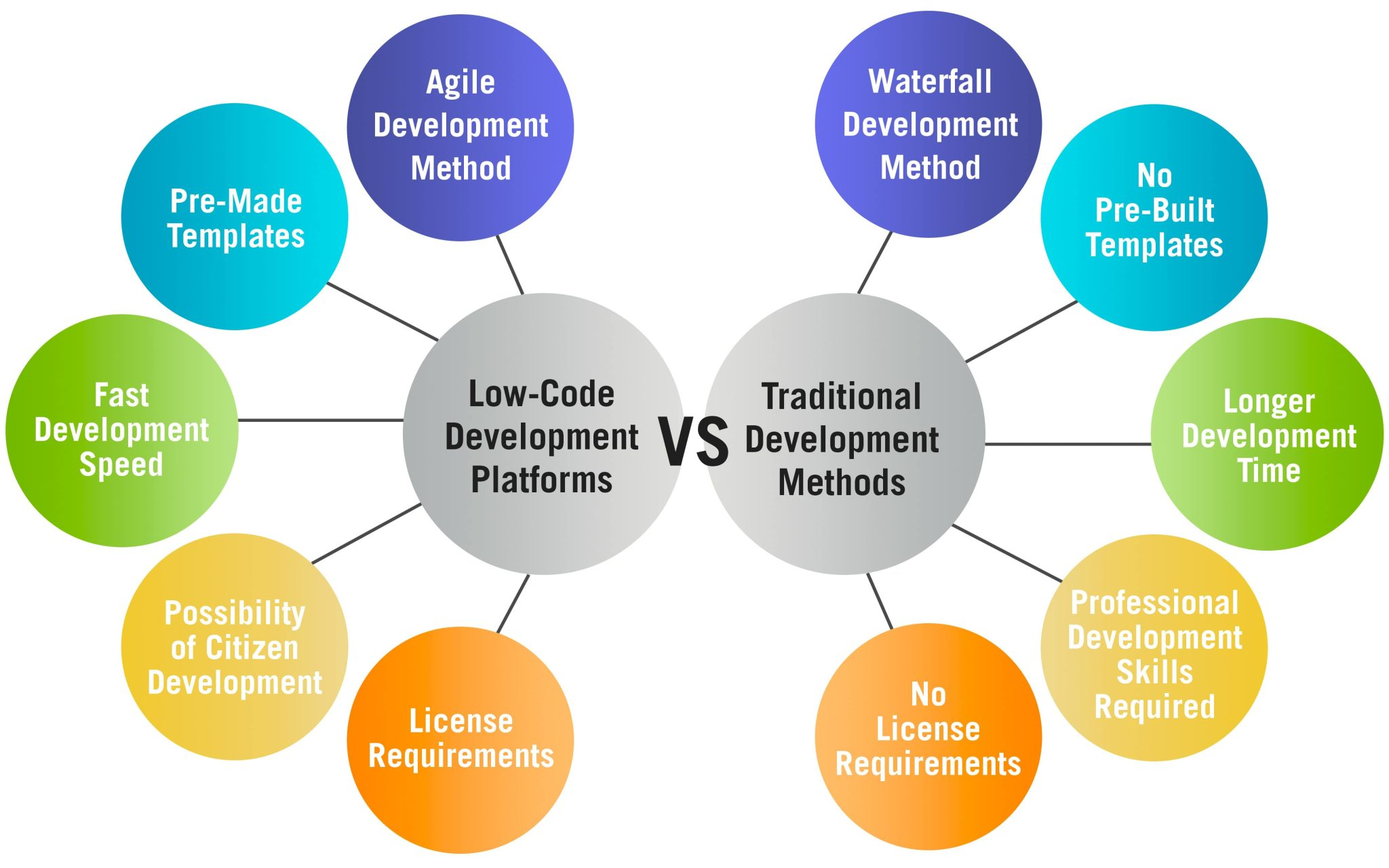

- 低代码平台:以“降低开发门槛、加速业务落地”为核心,通过可视化建模、模块化组装等方式,让非技术人员也能参与应用开发,缩短从需求到上线的时间(通常可降低 70% 以上开发周期)。

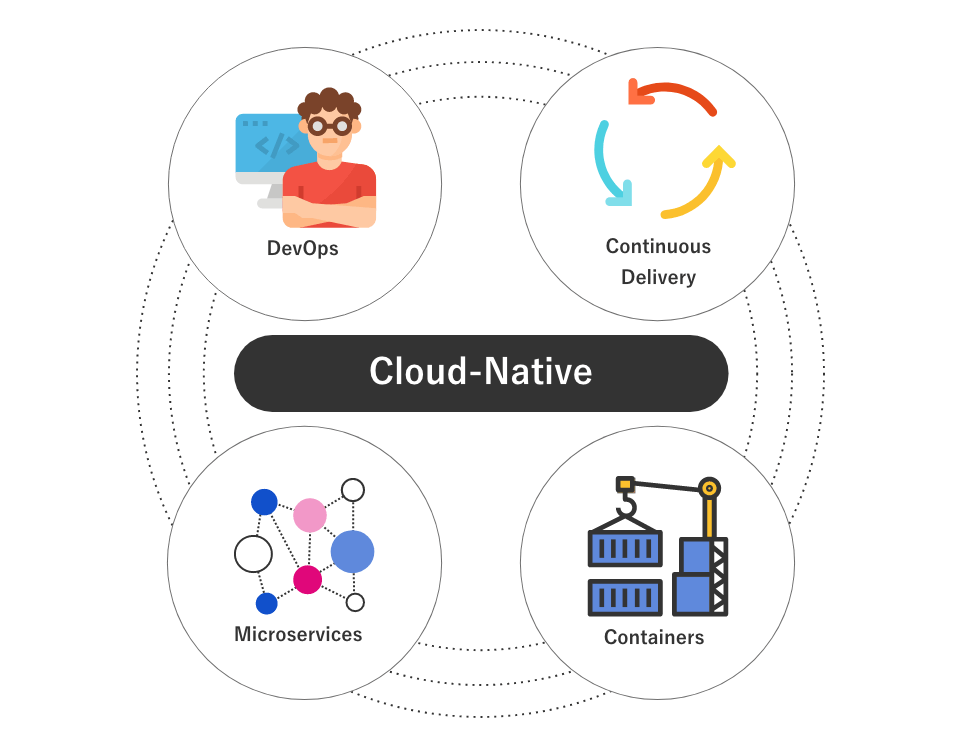

- 云原生开发:以“利用云平台能力、实现高效运维与弹性扩展”为核心,通过容器化(Docker)、编排(Kubernetes)、微服务、CI/CD 等技术,确保应用在云环境中的高可用、可维护和快速迭代。

两者的终极目标高度一致:让企业更高效地交付和运营应用,只是侧重点不同——低代码解决“开发效率”,云原生解决“运行效率”。

二、技术架构的天然互补

低代码平台的“元数据驱动”与云原生的“云基础设施抽象”在技术架构上高度适配,具体体现在以下方面:

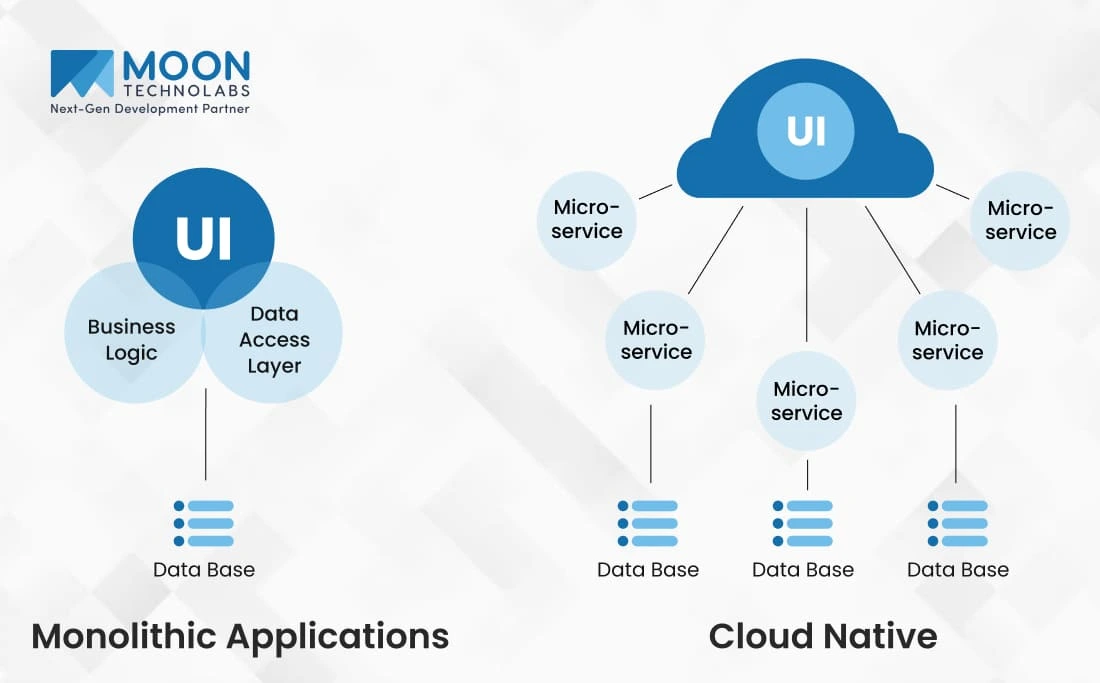

1. 模块化设计与微服务架构的契合

低代码平台的核心是“模块化组装”(如拖拽表单、流程节点),其生成的应用本质是由多个独立功能模块(如用户管理、订单处理)组成的系统。这与云原生倡导的“微服务架构”(单一职责、松耦合、独立部署)完全一致:

- 低代码的每个模块(如表单、流程)可对应云原生中的一个微服务,支持独立开发、测试、部署;

- 低代码平台的“模型驱动”(数据模型自动生成数据库表)与微服务的“领域驱动设计(DDD)”(按业务领域划分服务边界)在数据管理上互补,避免跨服务的复杂数据依赖。

2. 可视化开发与云原生工具链的集成

低代码的“可视化设计”能力可无缝集成到云原生的 DevOps 工具链中,实现“设计即代码(Design as Code)”:

- 低代码平台生成的元数据(如表单结构、流程定义)可作为 CI/CD 流水线的输入,自动触发容器镜像构建、K8s 部署等操作;

- 云原生的“基础设施即代码(IaC)”(如 Terraform、K8s YAML)可与低代码的“应用模型即代码”(如导出的 JSON 元数据)结合,实现从应用设计到云环境部署的全流程自动化。

3. 弹性扩展与按需部署的协同

云原生的核心优势是“弹性扩展”(根据负载自动扩缩容),而低代码平台生成的轻量化应用天然适合云原生的弹性场景:

- 低代码应用通常聚焦单一业务场景(如审批、表单),资源需求相对固定且轻量,可通过 K8s 的 Horizontal Pod Autoscaler(HPA)按需扩缩容;

- 云原生的“无服务器(Serverless)”(如 AWS Lambda、阿里云函数计算)可与低代码结合,针对低频率、短耗时的低代码应用(如临时数据收集表单)提供按使用付费的弹性计算资源,进一步降低成本。

4. 可观测性与运维自动化的融合

云原生强调“可观测性”(Metrics、Logs、Traces 三位一体),而低代码平台需通过云原生工具实现应用的运维监控:

- 低代码生成的 Vue 前端可通过 OpenTelemetry 采集用户行为日志,后端 Django 服务可集成 Prometheus 导出性能指标(如接口响应时间、数据库查询耗时);

- 云原生的 Grafana、ELK 等工具可直接对接低代码平台的监控数据,实现从用户体验到应用性能的全链路可视化,降低运维门槛。

三、开发流程的高效协同

低代码平台与云原生开发理念在“敏捷开发”和“持续交付(CD)”流程中高度协同,具体体现在:

1. 快速原型与持续迭代的统一

低代码平台支持“可视化快速原型”(几小时/天内完成应用雏形),而云原生的“持续集成(CI)”能力可快速验证原型:

- 开发者通过低代码设计器修改表单或流程后,可自动触发 CI 流水线(如代码生成、单元测试、容器构建),将原型快速部署到测试环境;

- 业务人员可直接在测试环境中验证功能,反馈问题后低代码平台支持“可视化回滚”(恢复历史版本元数据),避免传统开发中“代码回滚”的复杂性。

2. 多角色协作的无缝衔接

低代码平台降低了技术门槛,使业务人员(如产品经理、运营)能直接参与开发,而云原生的“DevOps 文化”(开发+运维协作)可扩展为“业务+技术+运维”的三角协作:

- 业务人员负责低代码应用的可视化设计与需求验证;

- 技术人员通过云原生工具链(如 K8s 运维、微服务治理)保障应用的稳定性和扩展性;

- 运维人员通过云原生监控平台(如 Prometheus Alertmanager)实时预警,三者通过统一的低代码平台界面和云原生工具链协同工作。

3. 低成本试错与资源高效利用

低代码的“轻量化”(无需复杂服务器集群)与云原生的“按需付费”(如云服务器弹性计费)结合,可显著降低企业的试错成本:

- 企业可快速用低代码搭建 MVP(最小可行产品),通过云原生容器快速部署到测试环境,验证市场需求;

- 若验证失败,仅需释放云资源即可,避免传统开发中“重代码、重部署”的高成本浪费;若验证成功,再基于低代码平台的元数据扩展功能,逐步添加复杂逻辑(如自定义代码、第三方接口集成)。

四、潜在挑战与应对策略

尽管两者高度契合,但需注意以下挑战:

1. 低代码生成代码的云原生适配性

低代码平台自动生成的代码(如 Vue 组件、Django Model)可能不符合云原生的最佳实践(如微服务拆分、容器化配置)。

应对:低代码平台需内置“云原生模板引擎”,生成符合微服务架构的代码结构(如独立的前端路由、后端 API 版本控制),并提供 Dockerfile、K8s YAML 模板供用户自定义。

2. 复杂业务的可扩展性边界

低代码平台侧重“标准化场景”(如表单、审批流),而云原生擅长处理“复杂分布式场景”(如高并发、跨服务事务)。

应对:低代码平台需提供“插件扩展机制”(如支持自定义 JavaScript 代码、集成第三方服务),允许用户针对复杂需求扩展功能;同时,云原生侧可通过 Service Mesh(如 Istio)解决微服务间的流量治理、安全通信等问题。

3. 运维复杂度的平衡

低代码的“易用性”可能导致非技术人员过度设计应用(如滥用流程节点、冗余模块),增加云原生环境的运维复杂度。

应对:低代码平台需内置“云原生最佳实践校验”功能(如检测微服务拆分合理性、资源使用效率),并在界面上提供“云成本估算”(如预计需要的 K8s 节点数、存储容量),辅助用户做出合理设计。

五、总结

低代码平台与云原生开发理念本质上高度契合:低代码解决“如何快速开发应用”,云原生解决“如何高效运行应用”,二者结合可实现“从需求到上线的端到端高效闭环”。未来,随着低代码平台的“云原生原生(Cloud-Native Native)”化(如内置 K8s 集成、Serverless 支持),以及云原生工具链对低代码元数据的深度适配(如自动生成微服务架构),两者的协同将进一步推动企业数字化转型的效率提升。