团队对 DevOps 理解不统一会带来哪些问题

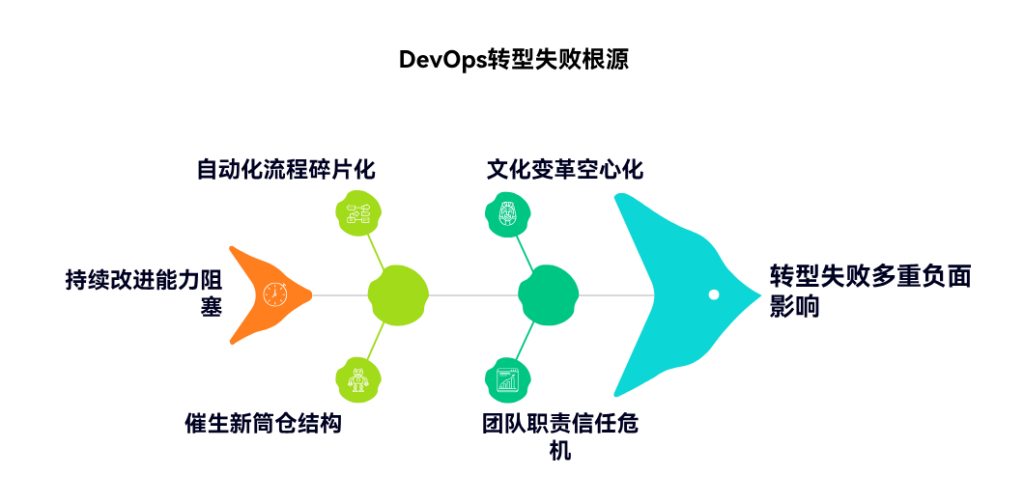

团队对DevOps理念与实践的理解不统一、片面甚至扭曲,是导致众多企业DevOps转型失败的根本原因,它将直接引发一系列深层次的、相互关联的严重问题。核心体现在:转型极易沦为“为了工具而工具”的盲目自动化,导致最核心的文化变革被彻底“空心化”、团队内部因对DevOps下各自角色的错误解读,而产生严重的职责混淆、协作冲突与信任危机、自动化流程因缺乏全局视角而变得碎片化,无法形成端到端的价值流,反而制造出新的瓶颈和“伪敏捷”、非但未能打破原有的开发与运维“筒仓”,反而可能催生出新的、更为顽固的“DevOps团队”这一中间层“新筒仓”、以及因系统性忽视度量与反馈这一关键支柱,而导致组织的持续改进能力被完全阻塞。

这种种“形似而神不似”的伪DevOps实践,最终不仅无法获得其所承诺的软件交付速度与质量的双重提升,反而会因为错误的执行路径,而造成巨大的技术与资本投资浪费、持续加剧团队间的矛盾与内耗,并严重打击组织对未来进行任何深度变革的信心与意愿。

一、工具的“迷信”:当DevOps被降维为“自动化工具集”

在所有对DevOps的片面理解中,最普遍、也最具误导性的一种,就是将其简单地、粗暴地等同于一套自动化工具的集合,即“DevOps = Jenkins + Docker + Kubernetes”。当团队对DevOps的理解停留在这个浅薄的层面时,所谓的“转型”,就会从一场深刻的、以文化为核心的组织能力变革,降维成一场昂贵的、由IT部门主导的“工具采购运动”。团队会花费大量的预算和精力,去购买和部署市面上最流行的CI/CD(持续集成/持续交付)流水线工具,并错误地认为,只要拥有了这些“神兵利器”,自己就迈入了DevOps的殿堂。

这种现象,在组织行为学上被生动地称为“货物崇拜”(Cargo Cult),即盲目地、仪式化地模仿成功者的外在行为(使用工具),却完全不理解这些行为背后真正的、使其成功的内在逻辑(文化和原则)。在这种“工具迷信”的驱动下,自动化流水线可能确实被搭建起来了,但开发与运维之间的“围墙”却纹丝不动。开发人员依然将代码“扔”给流水线,运维人员则在流水线的末端,继续扮演着“部署守门员”的角色。工具,非但没有成为打破壁垒的“桥梁”,反而可能因为配置复杂、与现有流程冲突,而成为双方互相指责的“新战场”。正如DevOps领域的思想领袖吉恩·金(Gene Kim)在其经典著作《凤凰项目》中所揭示的,DevOps的核心是“文化、自动化、度量、分享”(CAMS),文化永远是第一位的。一个没有文化变革作为灵魂的DevOps实践,无论其工具链多么光鲜亮丽,最终都只是一个没有灵魂的、无法创造真实价值的“空壳”。

二、角色的“战场”:从“责任共担”到“责任真空”的混乱

DevOps理念的核心之一,是倡导一种“你构建,你运行”(You Build It, You Run It)的责任共担模式,旨在打破开发与运维之间泾渭分明的职责边界。然而,当团队对这一理念的理解出现偏差时,“责任共担”就极易扭曲为“责任混淆”,甚至“责任真空”,使得团队内部的角色关系,从“协作”退化为“战场”。一种常见的误解,来自开发人员,他们可能会认为“DevOps意味着运维的工作,现在都归我们了,我们可以随心所欲地直接变更生产环境”。这种“无政府主义”式的理解,会让他们忽视生产环境的严肃性和稳定性要求,从而引发灾难性的线上故障。

而另一种同样普遍的误解,则来自运维人员,他们可能会认为“DevOps就是要消灭运维这个岗位”,从而产生巨大的职业不安全感和抵触情绪。他们或者消极地抵制任何新的自动化工具和流程,或者错误地将DevOps理解为“运维人员现在必须像开发一样去写业务代码”,从而陷入了对自身角色定位的巨大迷茫。更有甚者,一些团队会将DevOps错误地理解为“开发和运维,现在都向DevOps工程师汇报”,试图用一个新角色,来取代旧的角色。这些源于理解不统一所引发的角色定位混乱和利益冲突,会极大地增加团队的内部交易成本。本应聚焦于价值创造的精力,被大量地消耗在无休止的、关于“这到底是谁的活”的部门政治和推诿扯皮之中。

三、自动化的“孤岛”:拼凑而成的“伪敏捷”流水线

DevOps所倡导的自动化,其核心目标是“拉通端到端的价值交付流”,即从代码的第一次提交开始,直到该变更成功地在生产环境中为最终用户创造价值为止,整个过程应该是尽可能平滑、快速、透明和可靠的。然而,当团队对DevOps的理解是碎片化的时候,他们所构建的自动化,也必然是碎片化的,最终形成一个个互不联通的“自动化孤岛”,而非一条顺畅的“价值高速公路”。

在这种模式下,团队成员往往只从自己的“本位”出发,去自动化那一小段与自己工作最相关的流程。开发团队可能会努力地,将从代码提交到构建、再到单元测试的“CI(持续集成)”环节,做得非常漂亮。而运维团队,则可能独立地,开发了一套用于自动化部署和配置管理的脚本。然而,这两段自动化之间,却存在着巨大的“鸿沟”。CI的产物,如何被平滑地、标准化地,传递给自动化部署脚本?部署过程中的状态和日志,又如何能透明地,反馈给开发人员?这些关键的“连接点”,因为双方理解和视角的不同,而被完全忽略了。其结果,就是拼凑出一条看似自动化,但实际上充满了大量手动交接点、信息断层和潜在瓶颈的“弗兰肯斯坦”式的“伪敏捷”流水线。它在局部提升了效率,却可能因为连接点的脆弱和不可靠,而降低了整个价值流的稳定性和可预测性。

四、协作的“新墙”:从“打破筒仓”到“建造新仓”

DevOps诞生的初衷,是为了打破开发与运维之间那道臭名昭著的“筒仓之墙”。然而,一种极其普遍且具有讽刺意味的错误实践,恰恰是由于对DevOps的误解,而在组织中,建造起了一座新的、可能更为坚固的“筒仓”——即所谓的“DevOps团队”。当管理层将DevOps,简单地理解为一个需要被实现的“技术职能”,而非一种需要被内化的“组织能力”时,他们最直接、最看似“高效”的解决方案,就是成立一个专门的“DevOps团队”,并期望这个团队,能够神奇地解决开发与运维之间的所有协作问题。

这个新成立的“DevOps团队”,其定位往往是极其尴尬和矛盾的。他们既不是纯粹的开发,也不是纯粹的运维,而是被夹在了两者之间的一个“中间层”或“工具支持团队”。他们负责维护CI/CD流水线,负责提供自动化脚本,负责处理开发提交的部署请求。其结果是,原来的“开发扔墙给运维”的模式,现在变成了“开发扔墙给DevOps团队,DevOps团队再扔墙给运维”的模式。这道“新墙”,非但没有促进协作,反而可能因为引入了又一个沟通和交接的环节,而进一步地拉长了交付周期,并使得责任的边界变得更加模糊。真正的DevOps转型,其目标是“赋能”,即将运维的意识和自动化的能力,“内建”到每一个产品开发团队之中,而不是创建一个新的“外部依赖”和“流程瓶颈”。

五、改进的“盲航”:在缺乏有效度量的黑暗中摸索

DevOps绝不仅仅是关于“更快”,它同样,甚至更关心“更好”和“更稳”。而实现从“快”到“好”和“稳”的跨越,其核心依赖的,就是一套科学的、数据驱动的“度量与反馈”体系。然而,在许多对DevOps理解不完整的团队中,“度量”这一关键支柱,被系统性地、彻底地忽视了。团队的注意力,完全被CI/CD流水线的“技术实现”所占据,他们痴迷于讨论用哪个工具、如何写脚本,却很少有人能回答一个最根本的问题:“我们如何知道,我们所做的这一切,是否真的让事情变得更好了?”

一个缺乏有效度量的DevOps实践,就如同一艘在黑夜中盲目航行的船只,虽然引擎轰鸣(自动化流水线在运行),但船长却不知道自己航行的速度、方向,更不知道前方是否有冰山。业界公认的、衡量DevOps效能的四大关键指标(DORA Metrics),即“部署频率”、“变更前置时间”、“服务恢复时间(MTTR)”和“变更失败率”,在这些团队中,往往无人知晓,更谈不上进行有效的收集和分析。他们无法用数据来证明,新的自动化流程,是否真的缩短了从创意到价值实现的周期;也无法判断,某次流程变更,是提升了还是损害了生产环境的稳定性。在这种“盲航”状态下,任何所谓的“改进”,都可能只是基于直觉的、随机的“瞎折腾”。团队因此丧失了最重要的、通过“数据洞察-假设-实验-反馈”这一科学循环,来实现螺旋式上升的**持续改进**能力。

六、转型的“幻灭”:期望与现实脱节后的信任崩盘

最终,上述所有由理解不统一所引发的问题,都会汇集到一个共同的、灾难性的终点——DevOps转型的彻底失败,以及随之而来的、组织范围内的“转型幻灭感”。在转型之初,管理层和团队,通常都抱有极高的、甚至有些不切实际的期望。他们听过了太多关于DevOps能够“十倍提升交付效率”、“大幅降低故障率”的成功故事,并为此投入了大量的资金、人力和政治资本。

然而,当他们沿着一条错误的、形神分离的路径,实践了一段时间之后,他们会极其失望地发现,现实与期望之间,存在着一道巨大的鸿沟。交付速度可能并没有质的提升,反而因为流程的割裂和角色的混乱,变得更加不可预测;生产系统的故障,可能并没有减少,反而因为开发人员获得了过大的、不受控的权限,而变得更加频繁和严重。此时,最初的“热情”和“信心”,会迅速地被“挫败感”和“怀疑”所取代。“DevOps根本不适合我们公司”、“这套东西华而不实,还不如我们原来的老办法好用”——这类消极的言论,会在组织内部开始蔓延。这种信任的崩盘,其后果是极其深远的。它不仅使得本次DevOps转型的投入,血本无归,更严重的是,它会在组织内部,形成一种对未来任何“变革”的、深刻的“免疫力”和“犬儒主义”。员工们会对管理层提出的任何新理念、新方法,都抱持一种“狼来了”的怀疑态度,使得组织在未来,彻底丧失进行自我革新和适应变化的能力。

七、统一认知,回归本源:成功DevOps转型的正道

要避免陷入上述种种困境,成功地从DevOps转型中获益,其唯一的前提,就是在转型的第一天,甚至是在其构思阶段,就必须将“统一认知、回归本源”作为所有工作的重中之重。这意味着,组织必须投入足够的时间和精力,去引导和塑造一个自上而下、覆盖所有相关人员的、对DevOps核心理念(即文化、协作、端到端价值流)的、深刻且一致的理解。

这个过程,需要一套精心设计的“组合拳”。首先,必须要有来自最高领导层的、清晰的、持续的“布道”。CEO或CTO需要亲自出面,向全体员工阐述“我们为什么要进行DevOps转型”,将其与公司的核心战略目标进行强绑定,并清晰地定义,DevOps在我们公司,意味着什么,不意味着什么。其次,需要有自下而上的、广泛的“学习和讨论”。可以组织读书会,共同研读《凤凰项目》、《持续交付》等经典著作;可以邀请外部专家进行分享,或组织团队去成功的企业进行参访。为了建立这种端到端的共享视图,许多团队会采用能够整合不同环节信息的协作平台。例如,通过使用像PingCode这样的文档协作管理系统,将最初的需求、架构决策、CI/CD流水线配置、发布计划乃至线上问题的复盘,都在一个统一的知识库中进行沉淀和关联,为不同角色的成员提供了一个共同的“事实来源”。更重要的是,组织需要与核心团队一起,共同“绘制”出属于自己的、那条独一无二的“价值交付流地图”,通过这个共创的过程,让所有人都清晰地看到,自己处在价值流的哪个环节、当前的瓶颈和浪费在何处,从而对“为何要打破壁垒、拉通流程”产生最真切的、发自内心的认同。只有当“协作优于孤立”、“全局优化优于局部优化”这些核心理念,真正成为团队成员共同的“心智模型”时,后续所有关于工具和流程的变革,才能找到最坚实的根基。

常见问答

问:我们团队规模不大,但内部对DevOps的理解就很不统一,有的人认为是自动化,有的人认为是开发做运维。作为一名普通工程师或中层经理,我应该如何自下而上地去推动共识的形成?

答:自下而上地推动共识,虽然挑战巨大,但绝非不可能。关键在于**“以点带面、用事实说话、团结同盟”**。1. 从一个“小而美”的痛点切入。不要试图一开始就去统一“DevOps是什么”这种宏大的哲学定义。而是应该识别出一个当前团队中,开发和运维都深受其苦的、具体的、小范围的协作痛点。例如,“测试环境的部署,总是耗时过长且频繁出错”。2. 组织一次“价值流映射”工作坊。邀请开发和运维的相关同事,一起坐下来,在一块白板上,共同将这个“部署测试环境”的端到端流程,一步步地画出来,并标注出每个步骤的耗时和交接点。这个“可视化”的过程,能极其直观地,让所有人都看到,当前的流程是多么的割裂和低效,从而对“需要改变”这件事,达成第一个共识。3. 发起一个“微型改进实验”。基于工作坊的发现,提出一个具体的、小型的、可以在一两周内完成的改进实验。例如,“让我们合作,将这个部署过程,用一个简单的自动化脚本来实现”。在这个小实验的协作过程中,开发和运维,就有了第一个真正意义上“共同工作、共同负责”的经历。4. 用数据展示成果,并积极分享。实验成功后,一定要用数据来量化其成果,例如,“通过这个脚本,我们将测试环境部署时间,从原来的4小时,缩短到了10分钟”。然后,将这个小小的成功案例,连同你们协作的过程和经验,积极地在团队内部,甚至在更大的技术分享会上进行展示。通过这样一个又一个“看得见的、有价值的”微小成功,你就能逐步地,将DevOps的正确理念和实践,像“涟漪”一样,慢慢地扩散开来,从而影响和改变更多的人。

问:“DevOps团队”被认为是一种需要警惕的反模式,那么在企业DevOps转型的初期阶段,由谁来负责引入和推广那些新的自动化工具与实践呢?

答:这是一个非常关键的转型启动问题。在转型初期,为了避免陷入“DevOps团队”这个新筒仓的陷阱,业界普遍推荐采用一种名为**“转型赋能团队”(Transformation Enablement Team)或“平台工程团队”(Platform Engineering Team)**的模式。这个团队与“DevOps团队”有着本质的区别:1. 它的使命是“赋能”而非“包办”。它的核心职责,不是去“代替”产品开发团队,来完成CI/CD的搭建和运维工作。恰恰相反,它的使命,是去构建一个易于使用的、自助式的“内部开发者平台”(Internal Developer Platform)。这个平台,将复杂的自动化工具和基础设施,封装成简单、标准化的服务,让产品开发团队,可以像调用API一样,轻松地、自助地,为自己的应用,配置和使用CI/CD、监控、日志等能力。2. 它的角色是“教练”而非“保姆”。除了构建平台,这个团队的另一个重要职责,是扮演DevOps的“内部教练”和“布道师”。他们需要深入到各个产品开发团队中,去培训他们如何使用平台,向他们传授DevOps的最佳实践,并帮助他们解决在转型过程中遇到的具体技术难题。3. 它的存在是“阶段性”或“平台化”的。在理想状态下,随着平台越来越成熟、产品开发团队的DevOps能力越来越强,这个赋能团队的“教练”角色会逐渐淡化。它最终会演变成一个专注于不断迭代和优化内部平台的、更纯粹的“平台工程”团队。通过这种模式,组织既能保证转型初期有强力的技术引擎来推动,又能避免创造出新的流程瓶颈和组织壁垒。

问:对于DevOps的理解,是否存在一个“唯一正确”的、标准化的定义?还是说每个企业,都应该根据自己的情况,去形成自己的理解?如何把握其中的“度”?

答:关于DevOps的定义,确实不存在一个如“数学公式”般唯一正确的、一成不变的标准化定义。但是,它存在一个不可动摇的、普适的“核心理念内核”,以及可以根据企业自身情况进行“适配”的“外围实践”。1. 必须坚守的“核心内核”:这个内核,就是我们反复强调的,以“协作、共担、端到端价值流”为核心的文化理念。具体来说,就是打破开发与运维之间的壁垒、建立“我们为同一个产品的商业成功共同负责”的共同体意识、以及持续地、数据驱动地,去识别和消除从创意到用户价值实现过程中的一切浪费和瓶颈。任何对DevOps的理解,如果偏离了这个文化内核,而仅仅停留在工具或自动化层面,那一定是错误的。2. 可以灵活适配的“外围实践”:在坚守核心理念的前提下,企业应该,也必须,根据自身的行业特点、业务节奏、技术成熟度、组织规模等,去选择和定制最适合自己的具体实践。例如,一家追求极致速度的互联网电商公司,可能会采用“一天多次发布”的、极其激进的持续交付模式。而一家对稳定性、安全性要求极高的金融机构,则可能会选择一种变更频率较低、但审批和自动化测试流程更为严谨的、更偏向于“持续部署就绪”(Continuous Deployment-Ready)的模式。把握其中的“度”,关键在于始终以“是否能更快、更稳地,为我们的最终用户,交付更高质量的价值”作为唯一的、最终的衡量标尺。任何能够服务于这个终极目标的实践,就是适合你的、“正确”的DevOps实践。