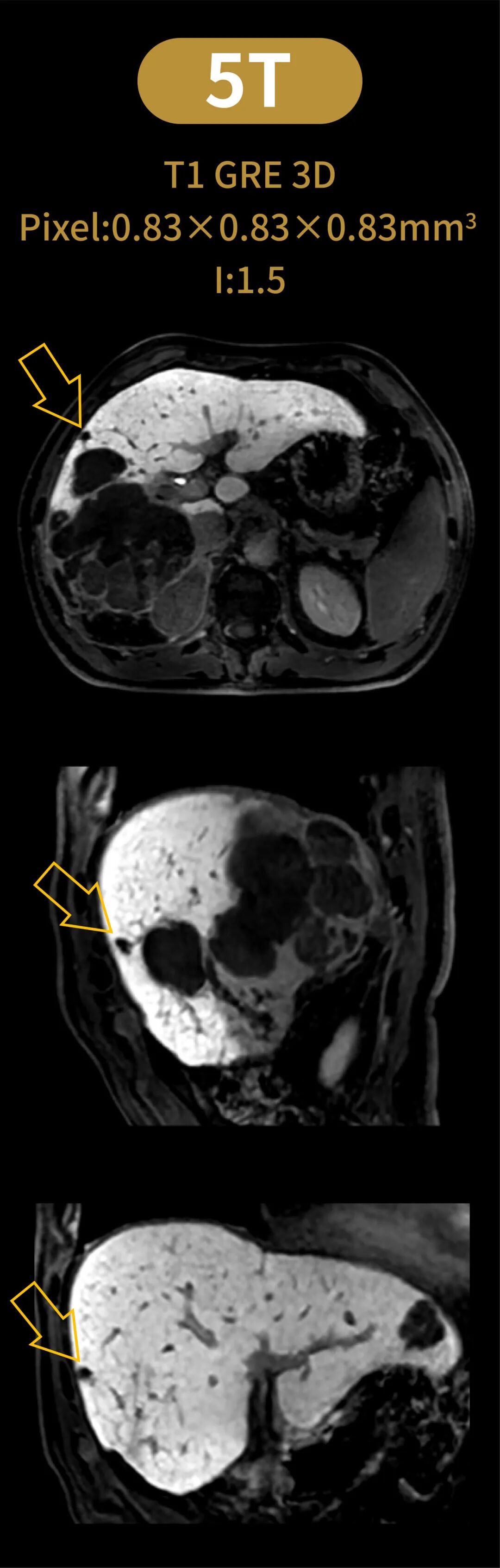

5T核磁mr效果

5.0 T 磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)技术是医学影像领域的前沿技术,目前已经广泛应用于临床各种疾病的诊断中,特别是在心脑血管疾病、腹部疾病等领域展现出较大优势。

5.0 T MRI 技术的原理基于核磁共振现象,在强磁场下,人体内部氢原子核与磁场交互产生磁共振效应,经射频脉冲激励后转化为可视图像。5.0 T MRI 技术通过配备超高场多通道并行体发射系统,结合高性能梯度线圈和梯度放大器,利用平面回波成像(echo planar imaging,EPI)序列相位校正技术,缩短 EPI 回波时间,提高信噪比。

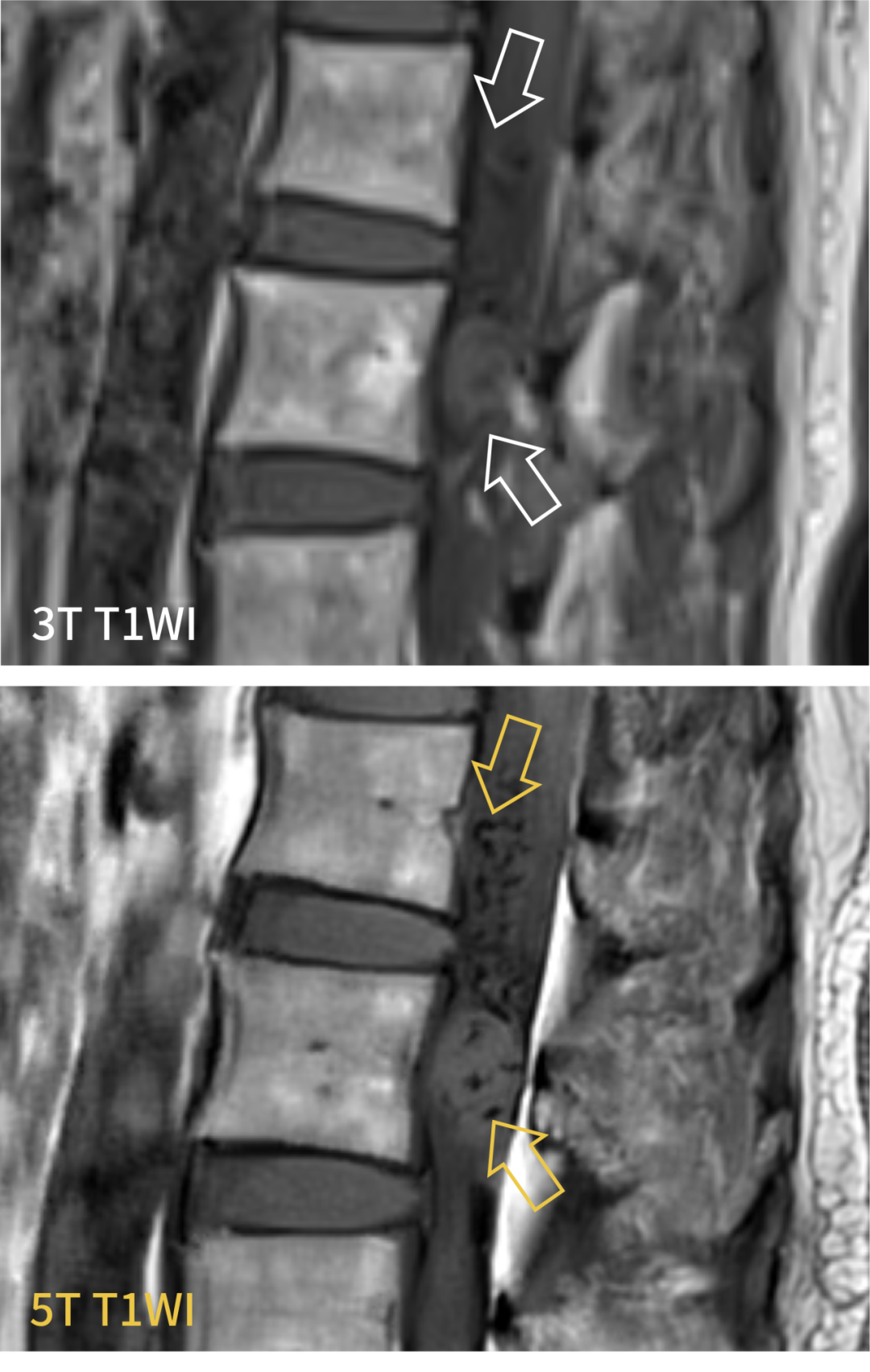

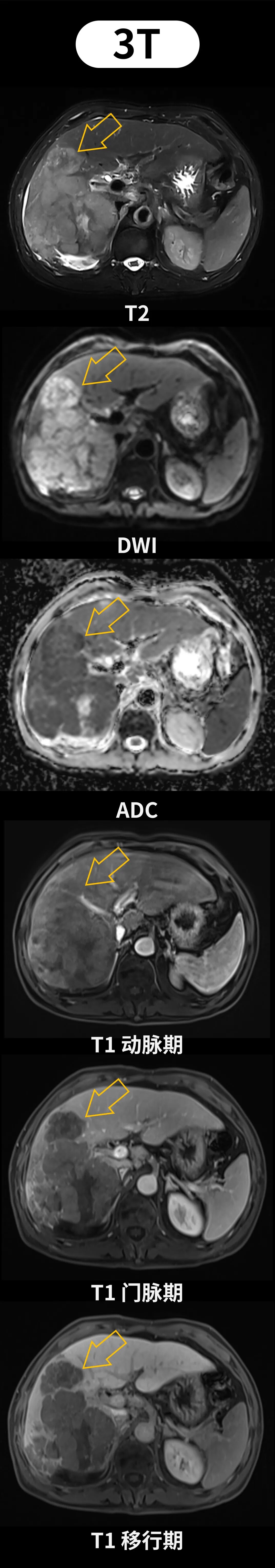

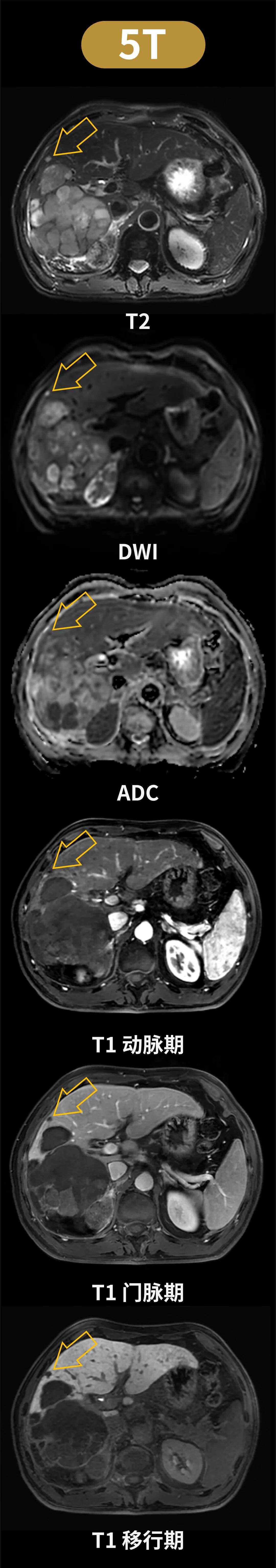

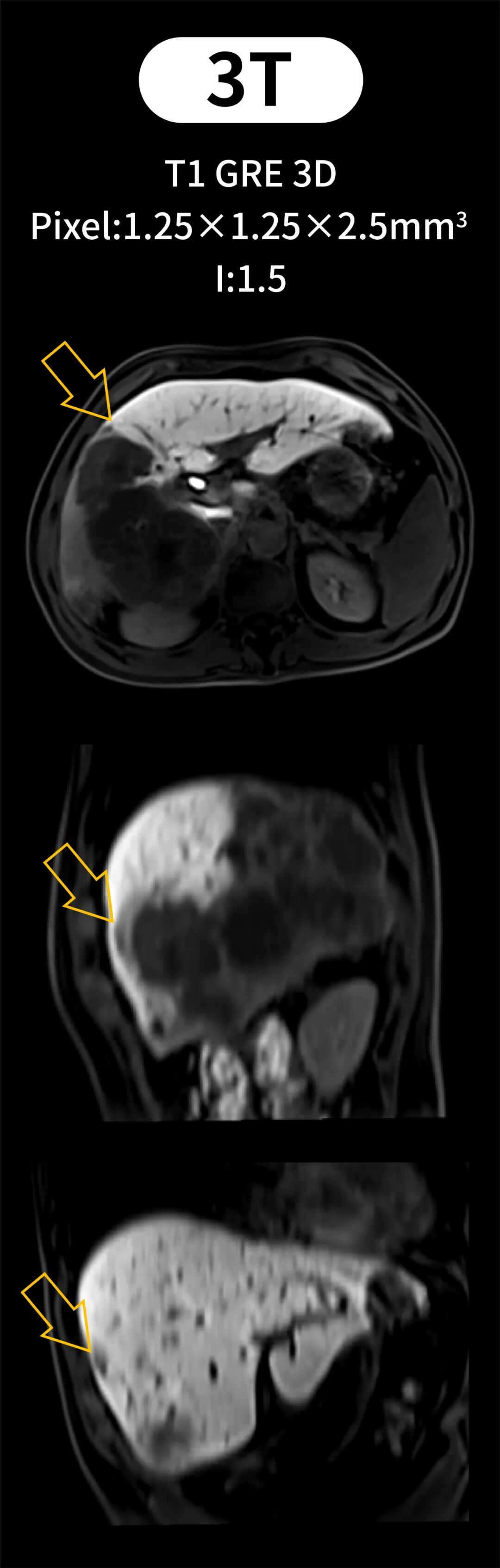

如下,3T磁共振检查未见明确子灶,影像表现符合肝癌影像特征:肝右叶存在巨块占位,信号不均,边界尚清,弥散序列可见高信号,增强动脉期强化,门静脉期部分廓清,移行期低摄取。

继续治疗3个月后,这次医院为其安排了5T磁共振进一步复查。

5T磁共振可见,肝右叶巨块占位有缩小。相较于3T图像,边界更清晰。此外,5T图像中清晰显示出更丰富的肿瘤内部特征,包括分隔结构和信号不均匀区域,提示其在肿瘤细节显示方面具备显著优势。

5T图中肝左右叶交界区清晰可见小结节,符合肝癌影像学表现,提示肝癌子灶可能。

高分辨各向同性5T T1 3D图像可任意方向重建,为小肝癌检测、肝癌复发的早期检测、干预和再治疗提供了重要影像依据!

https://mp.weixin.qq.com/s/d_QGh6D3iTdPu_geWcwzZQ

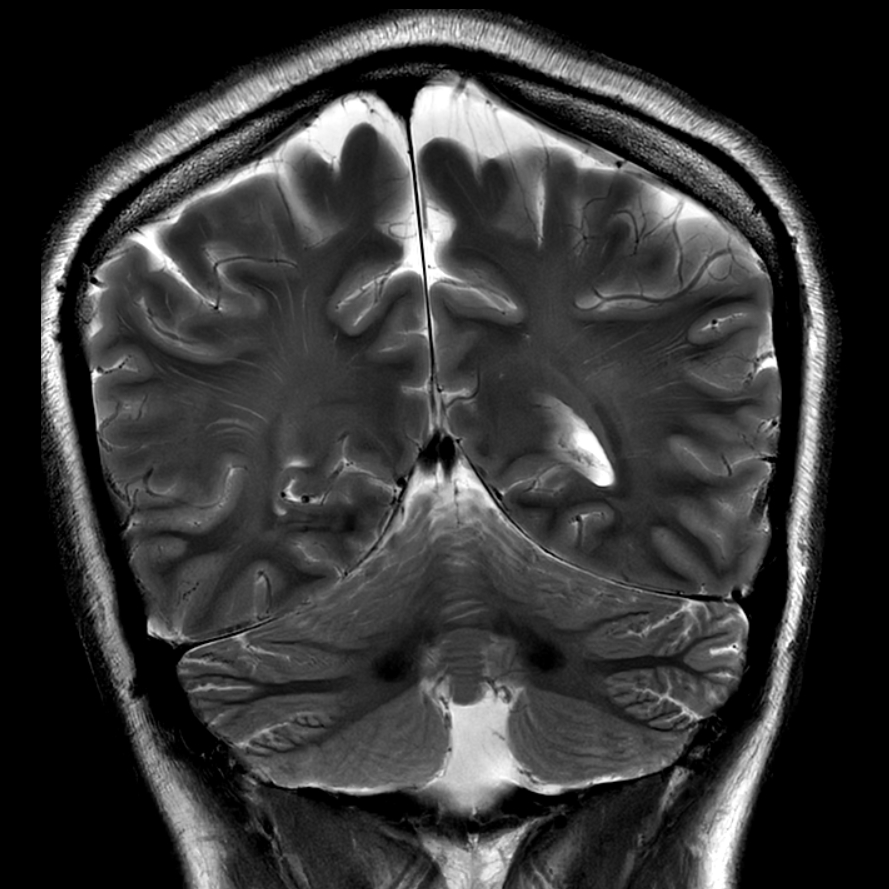

眼见一定为真吗?未必!!

空间信号叠加产生的"假象",不仅仅发生在日常生活中,在医学影像领域(如磁共振成像)中也很常见!

你以为看到的是高清图像

真相是

为方便示意和观察,动画中像素网格与真实像素大小并不等同

在临床常规的2D磁共振成像中,每个像素点实际是一个体素“柱”,在平面内的分辨率可以达到0.5 mm左右,但在层方向却厚达4–6 mm(数倍于平面内像素边长)。同理,沿着柱子方向(层方向)的信息叠加会产生假象——结构“叠影”重重、模糊难辨,以致于病灶丢失,俗称部分容积效应(partial volume effect)。

为实现「真」高清成像,仅提高平面内分辨率是不够的,还必须降低层厚,减少层方向的部分容积效应带来的信号混叠,使组织边界和病灶细节真实可见。

你见过细节如此清晰的

前列腺图像吗?

这么高清的图像

是怎么得到的?

长期以来,北京大学第三医院(北医三院)作为享誉海内外的教学型三甲医院,在推动重大医学技术进步及产医融合创新上成果丰硕。北医三院放射科与联影集团有深厚的医工协同基础,随着5T磁共振的引进,双方联合设立多个攻关项目,致力于进一步拓展医学影像诊疗边界。

一直以来,前列腺组织和病灶体积小、结构复杂,临床诊断需要高分辨率影像,真正看清病变信息。围绕此问题,北医三院与联影基于5T磁共振展开了一系列技术攻关与临床研究。

以下是几个初步实践案例:

01

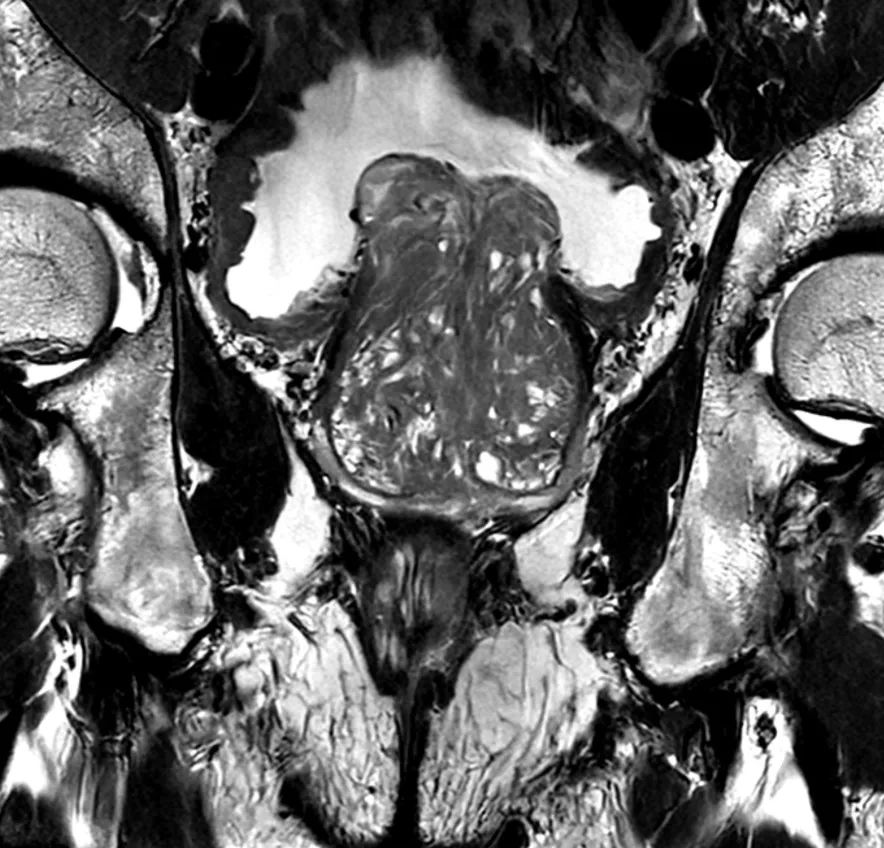

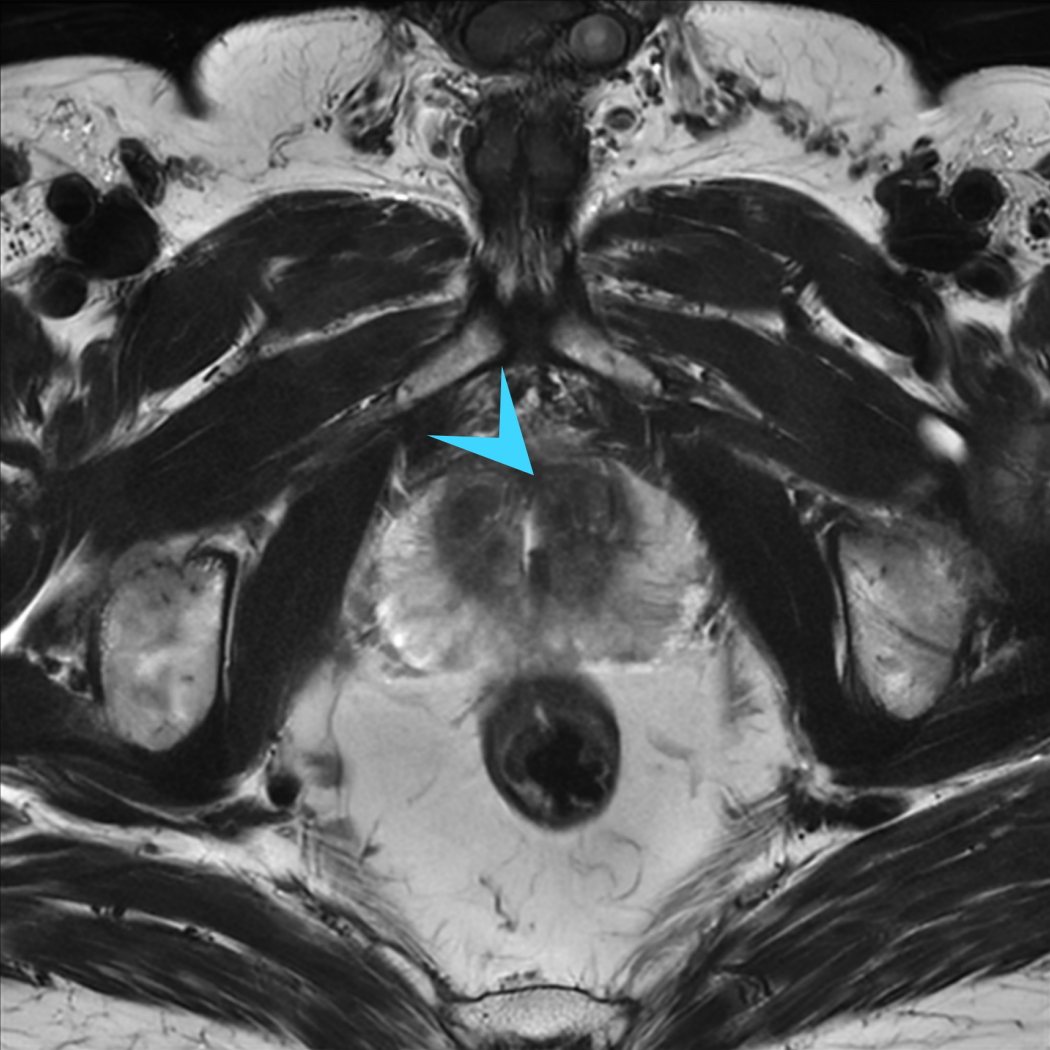

案例一:男,65岁,前列腺特异性抗原PSA升高至7ng/ml (正常范围:0~4 ng/mL),MR进一步检查。

传统成像技术

5T T2 FSE TRA

Pixel: 0.28×0.28mm2 I:2

Slice thickness: 4.0mm

传统成像技术(层厚 4.0mm):可见前列腺体积增大,移行带增大为著。内见多个结节状T2混杂信号影,但边界较为模糊,为病灶准确评估带来挑战。

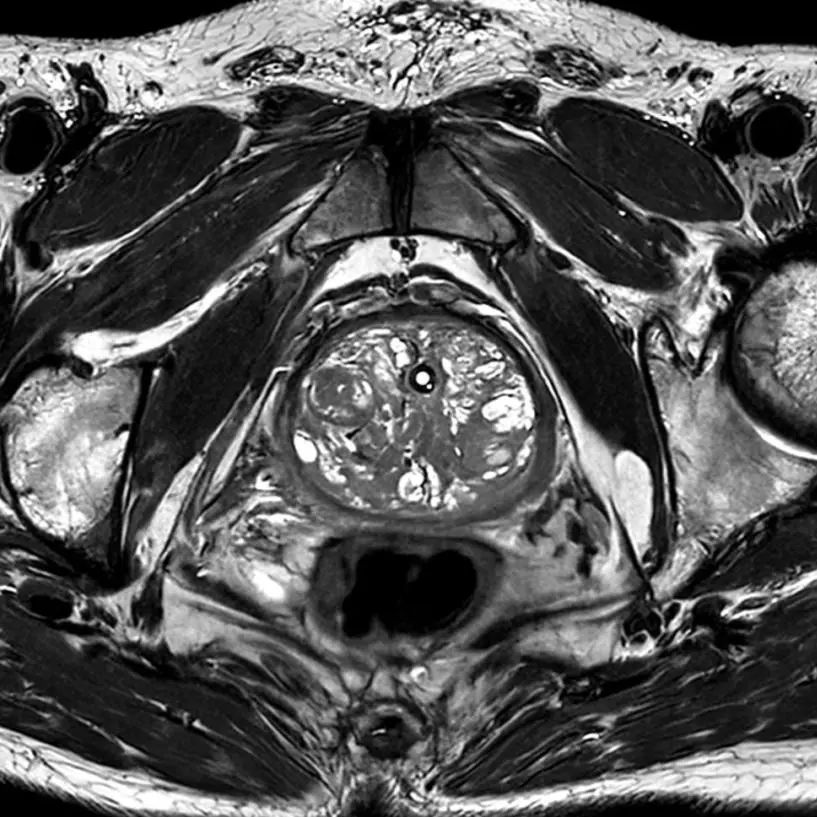

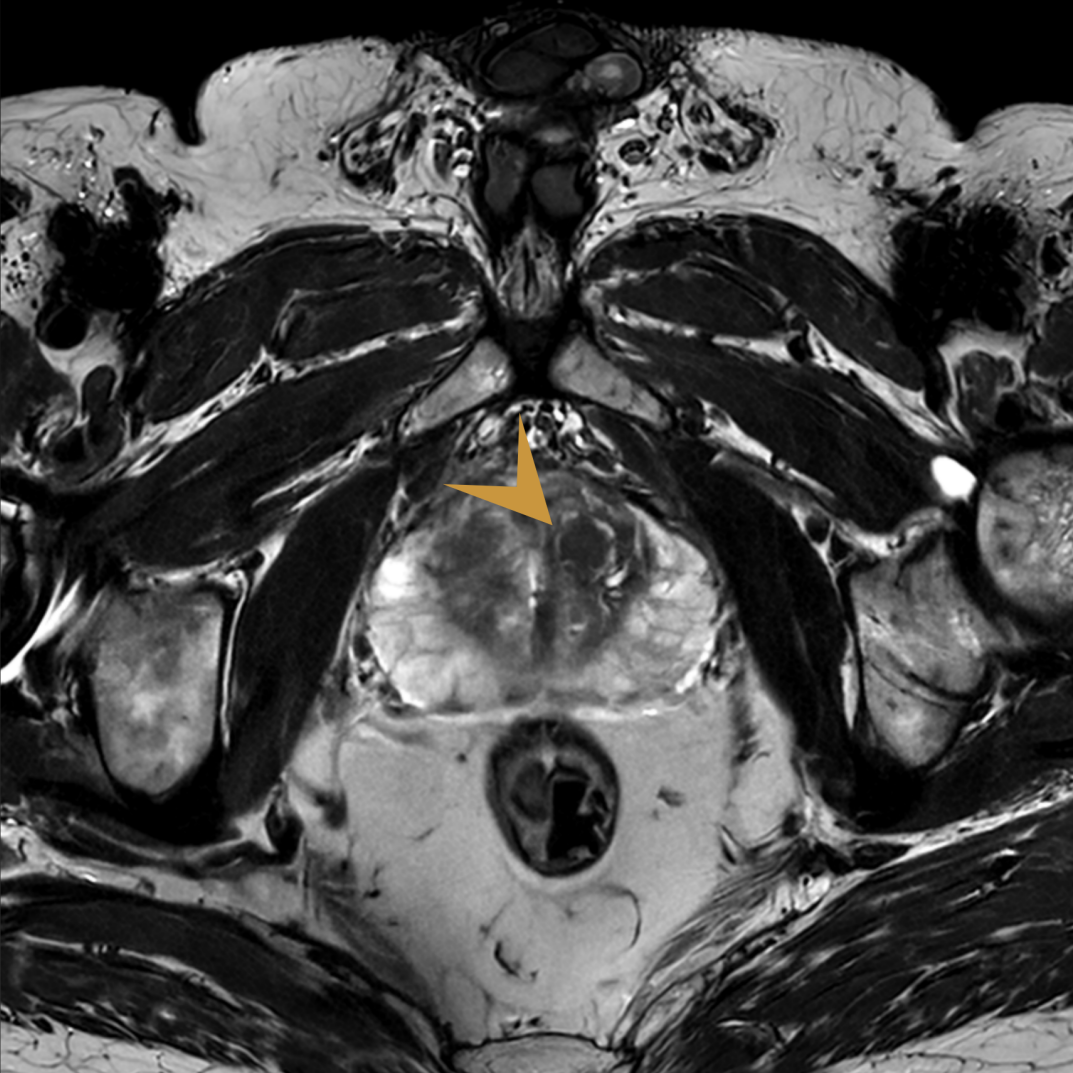

新成像技术

5T T2 FSE TRA

Pixel: 0.25×0.25mm2 I:2

Slice thickness: 1.5mm

新成像技术(层厚 1.5mm):在1.5mm层厚新技术下,传统技术无法清晰分辨的结节边界可清晰显示为呈线状低信号的假包膜(箭头)。相比层厚4.0mm的传统成像技术,实现了从看不见到看得清的突破。

02

案例二:男,65岁,体检发现前列腺特异性抗原PSA升高至11ng/ml,MR进一步检查。

传统成像技术

5T T2 FSE TRA

Pixel: 0.28×0.28mm2 I:2

Slice thickness: 4.0mm

传统成像技术(层厚 4.0mm):可见前列腺体积增大,移行带内多发低T2信号结节,但边界判定不明确。

新成像技术

5T T2 FSE TRA

Pixel: 0.25×0.25mm2 I:2

Slice thickness: 1.5mm

新成像技术(层厚 1.5mm):传统成像技术无法明确判定的结节边界,在新技术下可准确评估:边界模糊,无明确假包膜。相比层厚4.0mm的传统成像技术,实现了从看不清到看得准的突破。

03

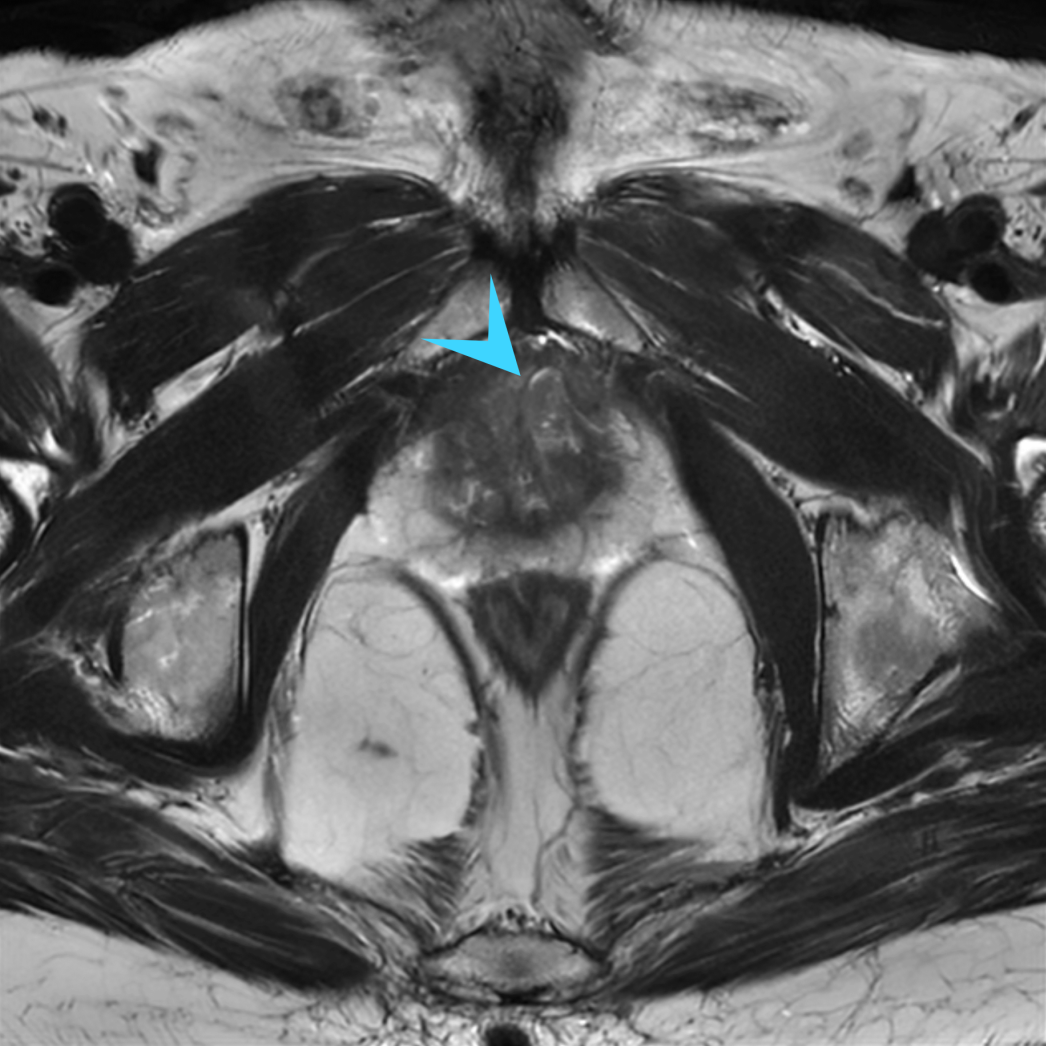

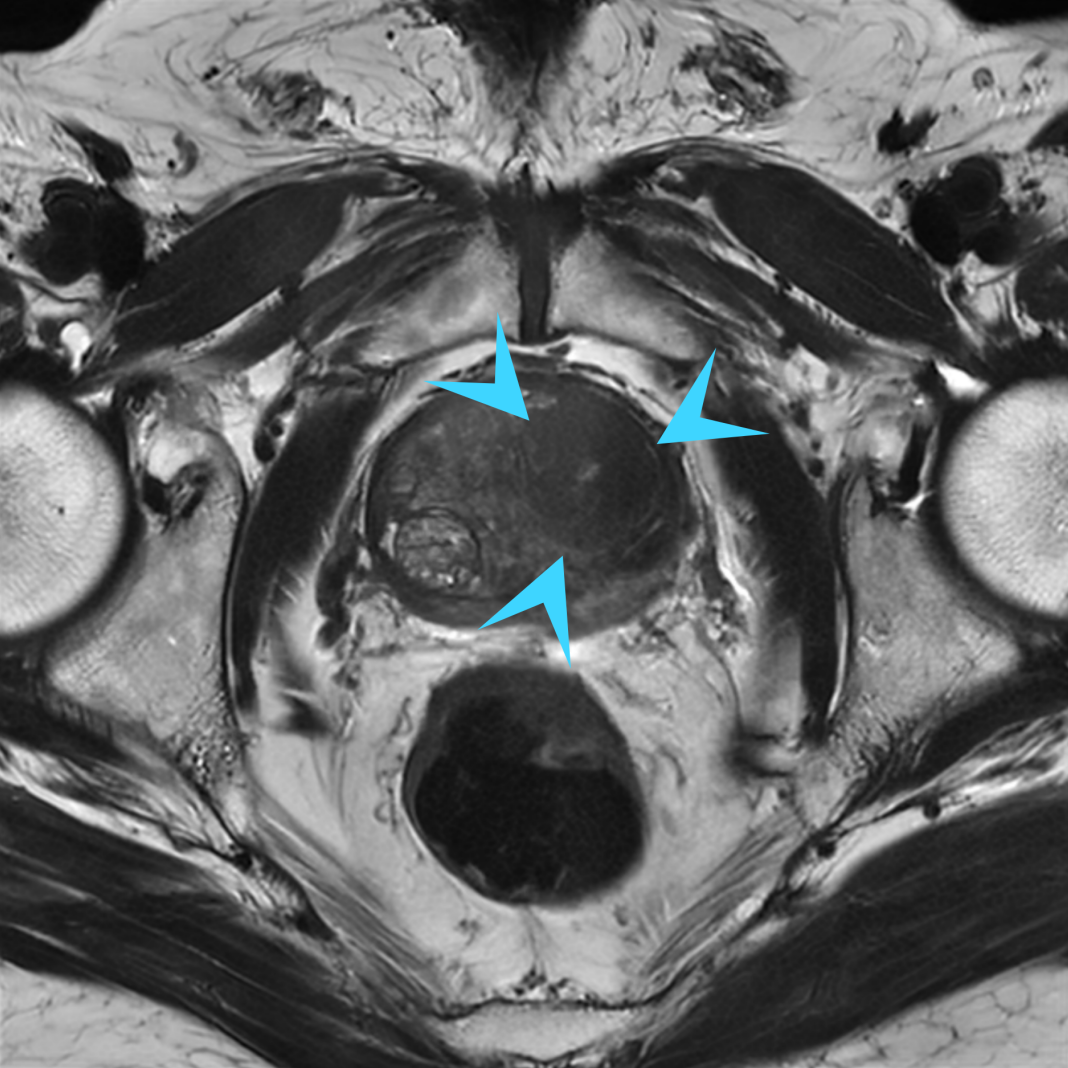

案例三:男,66岁,前列腺特异性抗原PSA升高至9ng/ml,MR进一步检查。

传统成像技术

5T T2 FSE TRA

Pixel: 0.28×0.28mm2 I:2

Slice thickness: 4.0mm

传统成像技术(层厚 4.0mm):前列腺体积增大,信号混杂。移行带疑似多发T2低信号结节,大者位于左叶,与周围组织信号差异微弱,边界模糊。

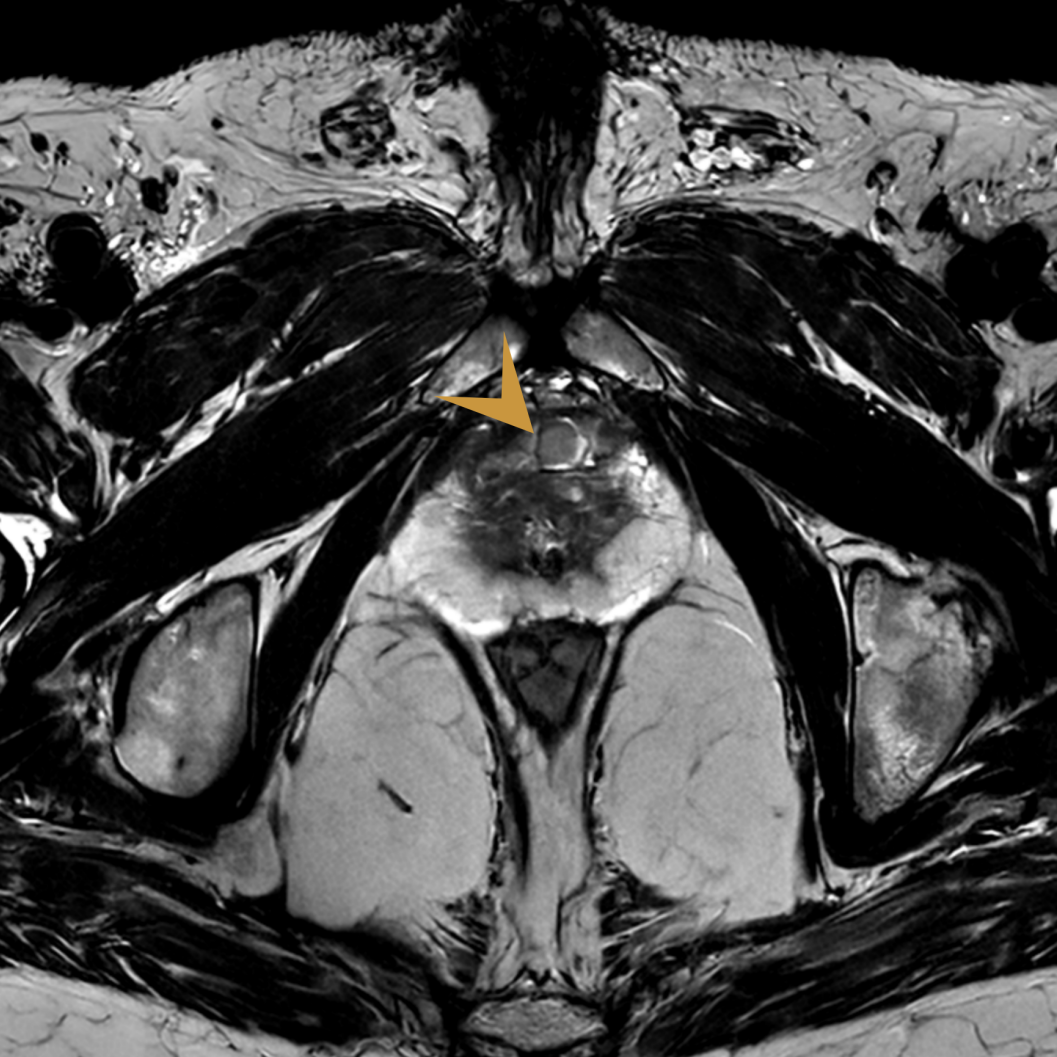

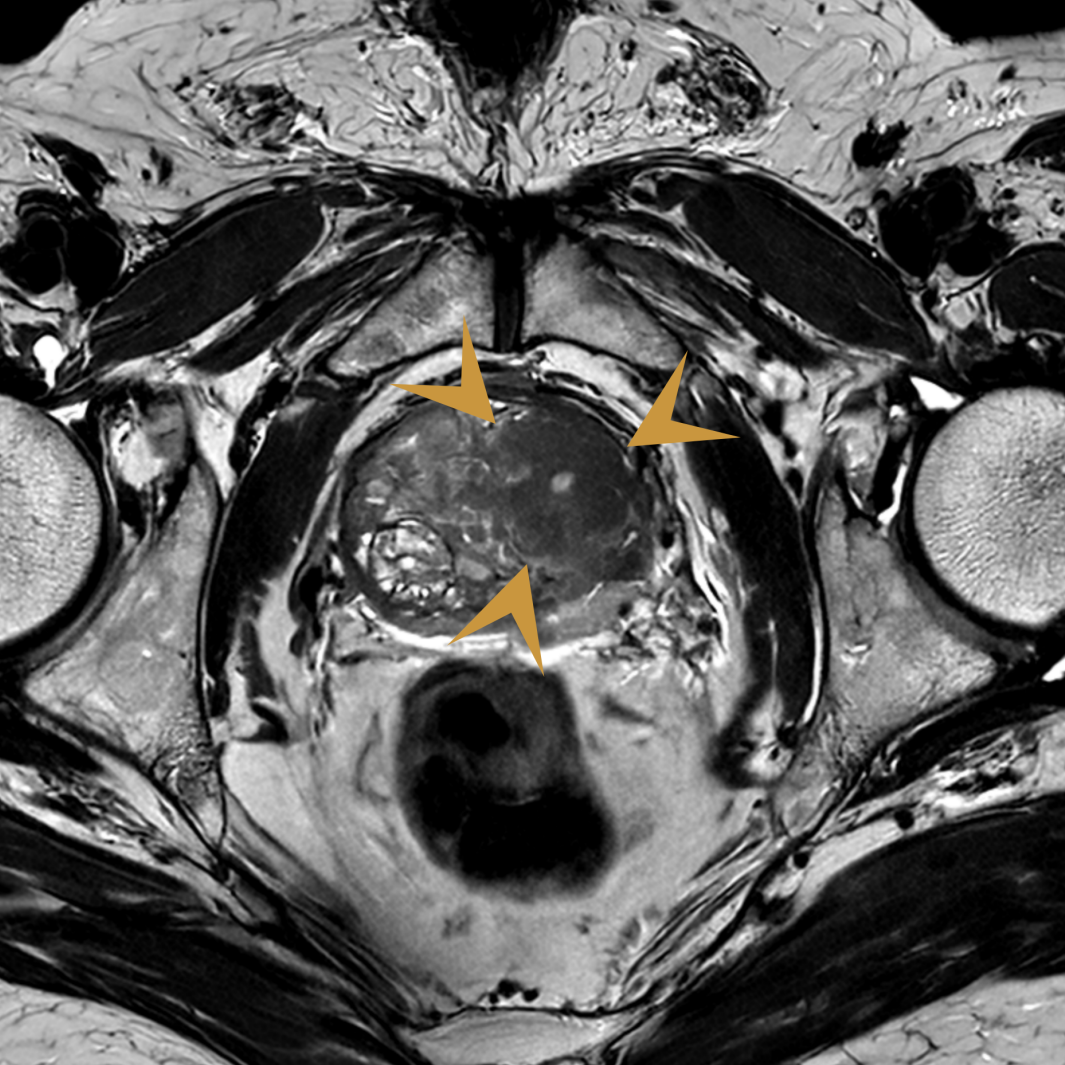

新成像技术

5T T2 FSE TRA

Pixel: 0.25×0.25mm2 I:2

Slice thickness: 1.5mm

新成像技术(层厚 1.5mm):传统成像技术无法准确评估的移行带低信号区域,新技术下可准确显示为边缘模糊的中等低信号灶(“擦木炭”征,金色箭头)。相比层厚4.0mm的传统成像技术,再次体现了新技术从看不清到看得准的能力突破。

磁共振高清成像

敢问 路在何方?

从理论上讲,三维成像是实现磁共振高分辨率成像的理想途径。但磁共振三维成像技术,经过二十多年的发展,依然受限于物理及技术挑战(如:3D FSE虽然引入了变翻转角技术,采集效率仍然偏低,长回波链信号衰减额外引入模糊效应,AI加速技术难以支撑数十倍数据量的增加,三维高清扫描时间偏长;对运动更敏感;T2/PD对比度欠佳等),其临床应用仍较为局限(主要应用于神经、膝关节等少数部位)。三维高清成像在全身检查中的普及仍限制重重。

二维成像是目前临床检查中的主流,但在传统二维成像中层厚高达4~6mm,部分容积效应严重,沿着体素“柱”方向(层方向)的信息叠加会产生假象——“叠影”重重、模糊难辨以致于病灶丢失。

因此,开发一种层厚显著降低(如 1~2mm左右)、层内高分辨率、扫描时间与临床常规水平接近的成像技术(简称 2.5D成像技术),突破精细结构、微小病灶成像瓶颈,拓展影像「见所未见」能力,是磁共振成像技术发展的一个方向,且有望成为距离临床普及最近的一场变革!

https://mp.weixin.qq.com/s/n3PERRmtKw48PoAaHfym5A