可视化数字平台如何重塑未来城市空间?

在某市政府常务会议上,决策者们正通过一块巨型屏幕审视城市设计项目——三维地图精准还原建筑肌理,实时数据流展示交通动态,历史与规划数据叠加呈现未来图景。这不是科幻电影,而是市可视化城市空间数字平台的日常应用场景。作为全国首个实现全域实景三维数字底板的城市操作系统,该平台正以“数字孪生”技术推动城市治理的颠覆性变革。

一、城市数字底座:从二维图纸到立体“生命体”

传统城市规划依赖二维图纸和静态数据,而可视化城市空间数字平台通过融合GIS(地理信息系统)、BIM(建筑信息模型)、IoT(物联网)等核心技术,构建了覆盖地上地下、室内室外、陆地海洋的全域三维数字空间。

海陆空一体化基准:平台整合北斗定位系统,建立全国首个海陆一体化三维时空基准体系,实现粤港澳大湾区空间资源精准对接。

数据“超级仓库” :汇聚基础测绘、地楼房权人、物联感知等200余类数据,形成覆盖历史、现状、未来的城市数据资产库,数据调用量年均超2亿次。

动态生长能力:通过分布式计算调度和低代码构建技术,平台支持实时接入无人机航拍、传感器监测等动态数据,让数字城市与物理城市“同生共长”。

这一底座不仅是城市的“数字镜像”,更成为支撑政府决策、产业发展和民生服务的“操作系统”。

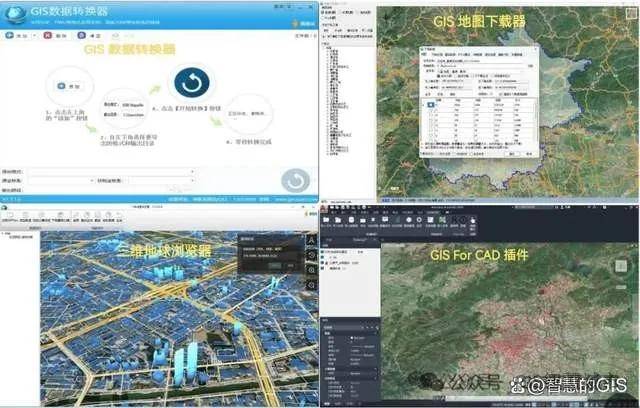

地图数据的下载、转换、浏览、编辑(基于 AutoCAD),可使用GeoSaaS(.COM)的相关工具

二、技术内核:破解城市治理的“卡脖子”难题

1. 空间智能中枢:让数据“会思考”

平台突破传统GIS技术瓶颈,打造新一代空间可视化引擎:

亿级实体实时渲染:即使面对千万级建筑模型与实时人流车流数据,仍能实现秒级加载与流畅交互。

时空推演沙盘:支持暴雨内涝模拟、重大工程光影遮蔽分析等复杂计算,预演城市未来10年的空间演变。

跨系统协同:打通规划、住建、交通等40余个部门系统,消除“数据烟囱”,实现业务数据空间化。

2. 开放服务生态:从“独奏”到“交响”

开发者赋能:提供标准化API接口与开发框架,企业可快速构建定制化应用。例如某房企基于平台开发VR选房系统,客户可360度查看周边教育、医疗配套。

公众参与创新:市民通过“随手拍”功能上报城市问题,系统自动定位至三维模型,形成“全民共治”闭环。

三、应用场景:从“看得见”到“用得妙”

1. 政府决策:从经验判断到“数字预判”

重大项目会审:北站扩建时,平台实时模拟高铁进出站人流压力,优化设计方案避免未来拥堵。

应急指挥:台风路径叠加地质隐患点数据,自动生成人员撤离路线与物资调配方案。

2. 城市管理:从“人海战术”到“精准施治”

违建识别:AI对比历史影像与三维模型,自动发现屋顶加盖等隐蔽违建,准确率超95%。

智慧交通:实时感知2000个路口的车流数据,动态调整红绿灯配时,试点区域通行效率提升30%。

3. 民生服务:从“跑断腿”到“指尖办”

学区模拟:家长输入住址即可查看学位分布、入学概率,缓解择校焦虑。

元宇宙政务:市民通过VR设备“走进”三维政务大厅,与虚拟导办员互动办理业务。

四、未来已来:数字平台如何定义城市新范式?

实践表明,可视化城市空间数字平台正在引发三大范式革命:

治理革命:城市从“被动响应”转向“主动预防”,2024年借助平台提前规避重大建设风险37起。

空间革命:土地开发强度计算从数月缩短至分钟级,城市更新效率提升5倍。

认知革命:市民通过三维实景参与城市规划,龙华区某旧改项目采纳公众建议126条,满意度达92%。

全球智能城市竞赛已进入下半场,当城市装上“会思考”的数字大脑,我们迎来的不仅是技术升级,更是一场关乎人类生存方式的深刻变革。虚实交融的城市图景正徐徐展开——这或许就是未来城市的模样。