音视频的下一站:协议编排、低时延工程与国标移动化接入的系统实践

一、引言:音视频的基础设施化

过去十年,音视频的两条主线清晰可辨:

-

娱乐驱动:直播、电商、短视频把“实时观看与互动”变成高频日常。

-

行业扩展:教育、会议、安防、政务逐步把“可用、可管、可控”引入产业系统。

这两股力量共同把音视频从“内容分发组件”推向“信息交互底座”。今天,音视频已经深嵌于智慧城市安防网络、工业互联网调度链路、低空经济无人机通感、远程医疗跨域诊疗等关键场景,角色更像“电力/通信”,是社会系统运行的基础设施。

面向未来五年,行业演进的着力点将从“更高清、更好看”转向全行业的深度渗透与标准体系的再塑。谁能提供跨平台一致性、超低时延、可观测、可演进的能力底座,谁就能在产业级应用中占据关键位置。大牛直播 SDK 以模块化设计 + 跨平台适配为长期路线:让推流、播放、轻量级服务、国标接入、录像与转发等能力像“积木”一样被组合、验证和规模化复制。

二、趋势一:协议与标准的多元并行(而非“二选一”)

2.1 经典协议的稳定基座

-

RTSP/RTP:内网实时监控与低延迟采集的“老兵”,配合 JitterBuffer 与硬解渲染仍能交付亚秒级体验。

-

RTMP/HTTP-FLV:公网上的分发友好型协议,生态完备、运维成熟,在直播分发与回放场景仍具性价比。

2.2 国标体系向移动化扩展

-

GB/T 28181—2016:解决“能不能接”的问题(注册/目录/心跳/PS+RTP/云台控制),成就“平安城市/雪亮工程”的大规模互联。

-

GB/T 28181—2022:把移动终端纳入体系,新增位置上报、语音对讲/广播、历史检索下载、抓拍等;意味着执法记录仪、智能安全帽、车载终端、无人机等移动设备成为国标网络的一等公民。

-

SmartGBD(Android 国标接入):在移动化趋势中承担“Android → 国标平台”的标准入口,打通从编码前/后数据到 SIP 信令、PS 打包与 RTP 传输的全流程。

2.3 新一代低时延协议加入“互补编队”

-

WebRTC:端到端超低时延与互动协作的首选,适用于教育互动、远程协作与多方实时沟通。

-

SRT:弱网传输与跨公网链路的高可靠候选,ARQ/FEC 机制在跨地域上行明显受益。

-

QUIC/HTTP3:拥塞控制与 0-RTT 握手带来更快首帧与“连通韧性”,与自适应码率策略组合潜力巨大。

2.4 选型不是“押注”,而是“编排”

未来五年,协议选型将走向场景驱动的编排式混合:

-

摄像机/终端 → 内网低延迟预览:RTSP/RTP

-

互联网大规模分发:RTMP/HTTP-FLV(或 HLS/DASH 点播/近实时)

-

强互动/弱网跨境:WebRTC / SRT

-

政府/行业平台对接:GB/T 28181(2016/2022)

大牛直播 SDK 实践:将 RTSP/RTMP/HTTP-FLV/WebRTC/GB28181 等协议栈模块化沉淀到 Player/Publisher/Relay/SmartGBD 体系内,按需装配,减少“方案切换成本”。

三、趋势二:低时延与高稳定性的“双轮驱动”

3.1 端到端时延预算与优化闭环

-

采集/编码:合理的 GOP/帧率/码率与硬编优先(Android MediaCodec、iOS VideoToolbox、Windows、Linux);

-

网络传输:UDP 首选 + 自适应拥塞控制;弱网时开启ARQ/FEC与智能重传;

-

缓冲策略:JitterBuffer 自适应 + 首屏“热启动”策略(小缓冲、快速首帧),减少“秒开”时间;

-

解码/渲染:Android Unity3D OES 共享纹理/Surface 渲染减少拷贝;按需做色彩/旋转/缩放在 GPU 侧完成;

-

端云协同:边缘节点做转协议/转码与内容裁剪,缩短传输链路。

3.2 弱网鲁棒与多路并发

-

弱网:码率自适应 + BBR/QUIC 候选 + 重传窗口动态控制;

-

并发:线程池与 buffer 隔离,避免 N→1 共享资源阻塞;GPU/内存配额管理防雪崩;

-

可观测性:首开时延、卡顿率、重缓冲次数、有效帧率、端到端时延、丢包率/重传率等指标全链路采集,支持线上 A/B与自动化回归。

大牛直播 SDK 实践:

Player 端:JitterBuffer 调优、硬解优先、OpenGL/Surface 零拷贝渲染、多实例隔离;

Push 端:智能重传/拥塞控制、码率自适应、动态丢帧策略;

Relay/轻量级服务:节点级转协与限流,保障“秒开、稳播、多路并发”。

四、趋势三:音视频 × AI 的深度融合(从“可看”到“可感知”)

4.1 多模态数据“原生化”

视频流之外,位置信息、语音、图片、传感器成为并行的“数据维度”。28181-2022 将 MobilePosition/抓拍/历史检索标准化,把“多模态”从工程技巧变成协议能力。

4.2 边—端—云的任务拆分

-

端侧(Android/iOS/设备):采集、基础前处理(去噪、稳定)、轻量检测(人形/安全帽/烟火),OES 纹理直通模型减少拷贝;

-

边缘(MEC/园区节点):转协议/转码 + 目标/行为识别 + 事件聚合(带宽/隐私友好);

-

云端:大模型级语义检索、跨域融合、全局策略。

4.3 工程要点

-

零拷贝链路:采集→编码/AI→渲染尽可能在 GPU 路径;

-

时序对齐:音视频帧 + 位置/传感器统一时间线;

-

事件化回调:把检测结果转为标注/告警/回放定位的可复用接口。

大牛直播 SDK 实践:

外部数据接口(YUV/PCM/H.264/H.265/ AAC/RTSP/RTMP)→ AI 模型接驳 → 标注/回传;

SmartGBD 将移动终端(执法记录仪/安全帽/车载/无人机)生成的多模态数据标准化入网(28181-2022)。

五、趋势四:跨平台与国产化适配(一次开发,多端一致)

5.1 平台矩阵与硬件加速

-

OS/硬件:Windows/Linux/Android/iOS + 统信/麒麟;x86_64/ARM/飞腾/鲲鹏;

-

编解码:MediaCodec/VideoToolbox/DXVA/NVENC/VAAPI;

-

SIMD/图形:NEON/AVX,OpenGL ES/Metal/Vulkan 路线并行。

5.2 SDK 的“一致性与演进”

-

统一 API 设计:相同语义、平台差异封装到内部适配层;

-

ABI 稳定:JNI/FFI 边界清晰,避免“升级断裂”;

-

CI/CD:多平台交叉编译与自动化兼容测试;

-

国产化:针对统信/麒麟、飞腾/鲲鹏的编译链/驱动/硬编专项适配。

大牛直播 SDK 实践:

Player/Publisher/SmartGBD/轻量级 RTSP 服务/录像模块在主流与国产平台均可落地,相同行为,不同实现;

Android/Unity3D 提供OES 共享纹理与ExternalTexture链路,降低跨层拷贝。

六、趋势五:行业纵深落地(指标与结构化能力)

6.1 关键行业与“可衡量指标”

-

安防/执法:指标是接入标准化(28181-2016/2022)、端到端时延、在线率、告警到达率、历史检索成功率;

-

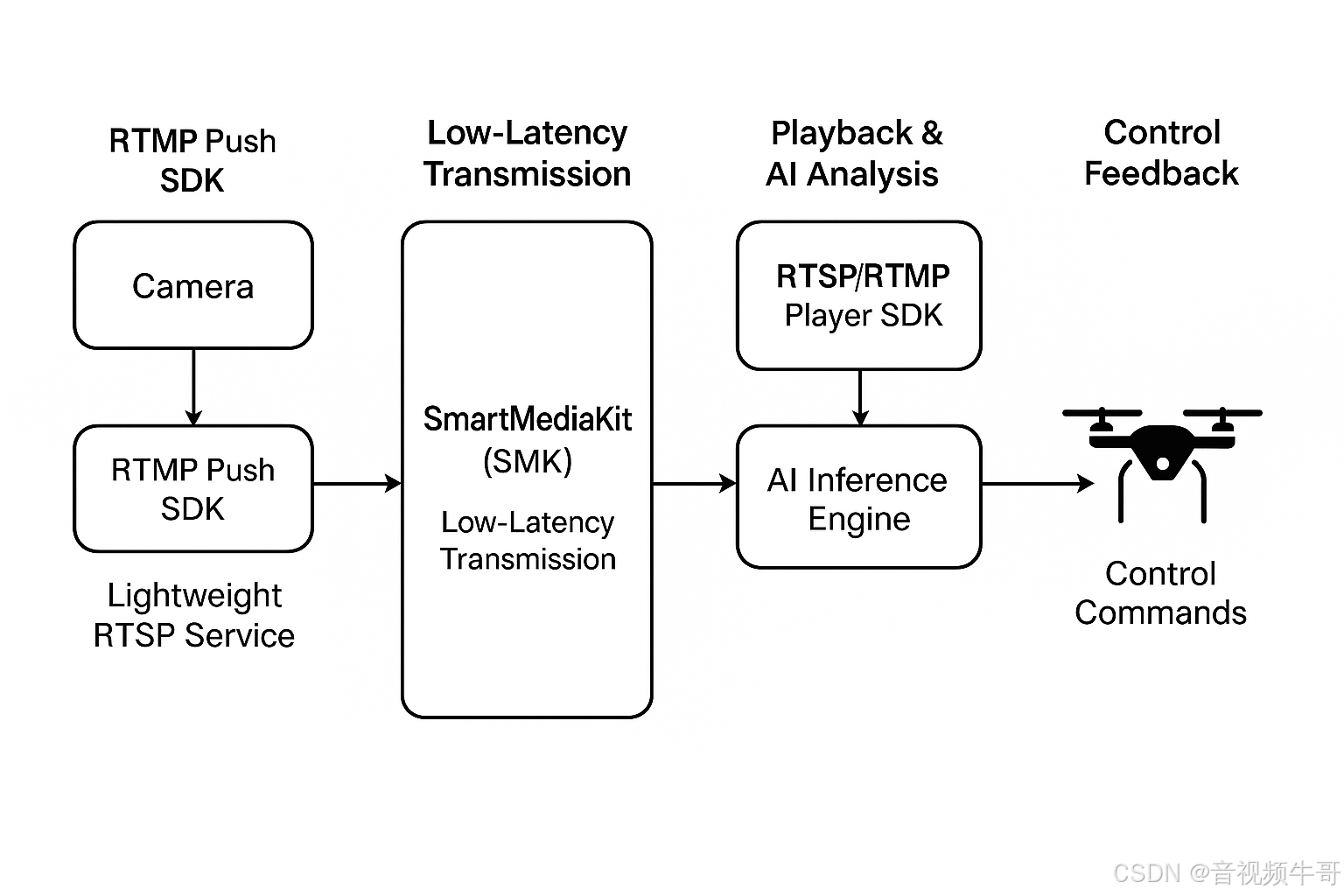

低空经济(无人机/机器人):指标是** <250ms **通感链路、5G 专网与边缘节点的联动、任务时序对齐;

-

工业巡检/安全生产:指标是长时稳定与异常帧定位、多通道并发、云台控制/预置位的实时性;

-

教育/医疗:指标是互动时延/丢包韧性、隐私/合规要求、跨域互联。

6.2 典型架构模式

-

设备→SmartGBD→国标平台:移动终端以 28181-2022 接入(位置/对讲/抓拍/历史),统一纳管;

-

采集→轻量级 RTSP 服务→局域预览:本地低延迟预览与边缘转协;

-

推流→公网分发→终端播放:RTMP/HTTP-FLV/HLS 与 WebRTC 混合;

-

录像→事件化索引→回放定位:端/边/云分级录像与检索。

大牛直播 SDK 实践:

SmartGBD 做移动终端的国标入口;

SmartPlayer 做多协议低时延播放与多实例并发;

SmartPublisher/Relay/轻量级 RTSP 服务/录像 组合成端到端产品线。

七、工程方法论:用“能力拼装”取代“项目堆砌”

-

能力地图化:把“协议栈/编解码/传输/渲染/录制/国标接入/可观测”拆成颗粒化模块。

-

组合优先:面向场景选择“协议 × 传输 × 渲染 × 接入”的最低可行组合,先小闭环跑通。

-

指标驱动:以时延、卡顿率、秒开、并发能力、回放命中率为验收指标,形成公共监控面板。

-

双轨演进:稳定线(LTS)与创新线(新协议/新硬件/新平台)并行,减少“升级惊喜”。

大牛直播 SDK 路线:产品化的模块(Player/Publisher/SmartGBD/RTSP 服务/录像)可被按需拼装,以“更少代码,更多结果”方式覆盖场景。

八、风险与挑战(必须正视的“硬问题”)

-

合规与安全:数据跨域、隐私保护、国密算法/加密传输/身份鉴权需纳入默认能力;

-

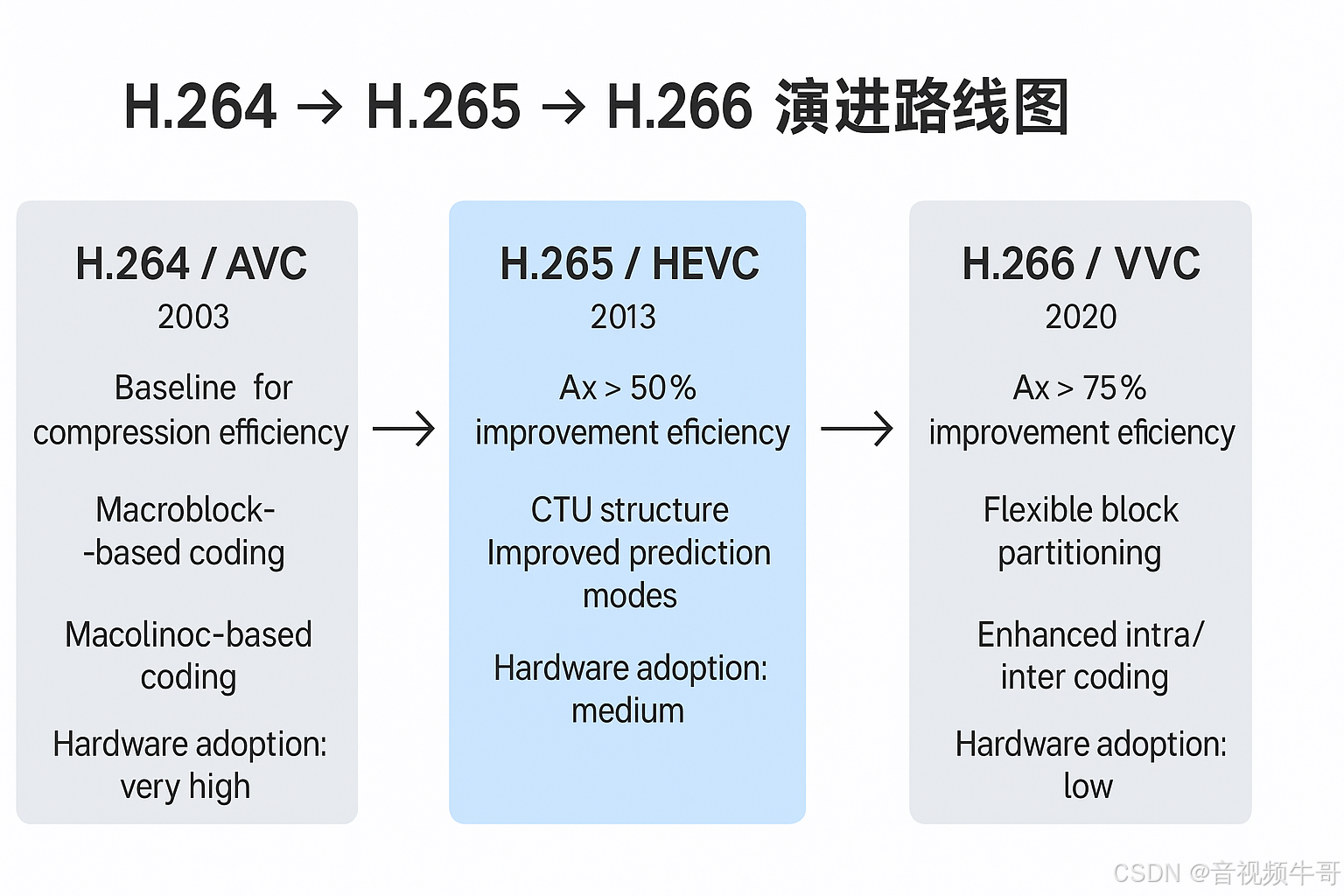

编解码授权与专利:HEVC/AV1 相关授权与商用条款需要在产品层规范化管理;

-

功耗与散热:端侧(尤其 Android)在长时任务的热管理与性能降级策略要具备工程兜底;

-

协议融合:WebRTC/SRT/QUIC 与国标/RTSP/RTMP 的网关化编排与统一可观测仍是系统性工程;

-

极端网络:专网/跨境链路/卫星回传等需要“多通道冗余 + 智能路由”的策略栈支持。

九、结语:通感时代的音视频“底座价值”

未来五年,音视频与 AI、IoT、5G、边缘计算 的深度耦合,将把“可看”升级为“可感知、可调度、可决策”的通感基础设施。

大牛直播 SDK 的长期价值,不在“单一功能领先”,而在于提供一套可组合、可验证、可规模复制的工程底座:

-

协议与标准多元并行,选型即编排;

-

低时延与高稳定性并重,以指标为准绳;

-

AI 原生融合与边缘协同,多模态成体系;

-

跨平台与国产化适配,一次开发,多端一致;

-

行业纵深落地,以SmartGBD/Player/Publisher/RTSP 服务/录像为积木,构建从端到云的可演进系统。

从“做一个播放器/推流器”到“提供行业基础设施”,这是音视频的必由之路,也是大牛直播 SDK 的战略方向。

(附录)场景-协议-能力编排速览

| 场景 | 采集/接入 | 传输/分发 | 播放/渲染 | 管理/接入 |

|---|---|---|---|---|

| 内网低延迟监控 | RTSP/轻量级 RTSP 服务 | RTP/UDP + JitterBuffer | 硬解 + OES/Surface | 本地 NVR/边缘节点 |

| 公网直播分发 | 推流(RTMP) | RTMP/HTTP-FLV/HLS | 多端播放器 | CDN/边缘缓存 |

| 互动协作/远程教学 | 端侧采集 | WebRTC | Web/移动端 | 房间/连麦/统计 |

| 政府/行业对接 | 端/移动终端 | GB/T 28181(2016/2022) | 多协议播放器 | SmartGBD 注册/目录/心跳 |

| 跨境/弱网上行 | 端侧采集 | SRT/QUIC | 多端播放器 | 边缘转协/纠错 |

| 无人机/机器人 | 端侧采集+位置 | 5G/MEC 边缘 | 低延迟预览 | SmartGBD + AI 边缘 |

📎 CSDN官方博客:音视频牛哥-CSDN博客