权限管理混乱如何影响知识获取

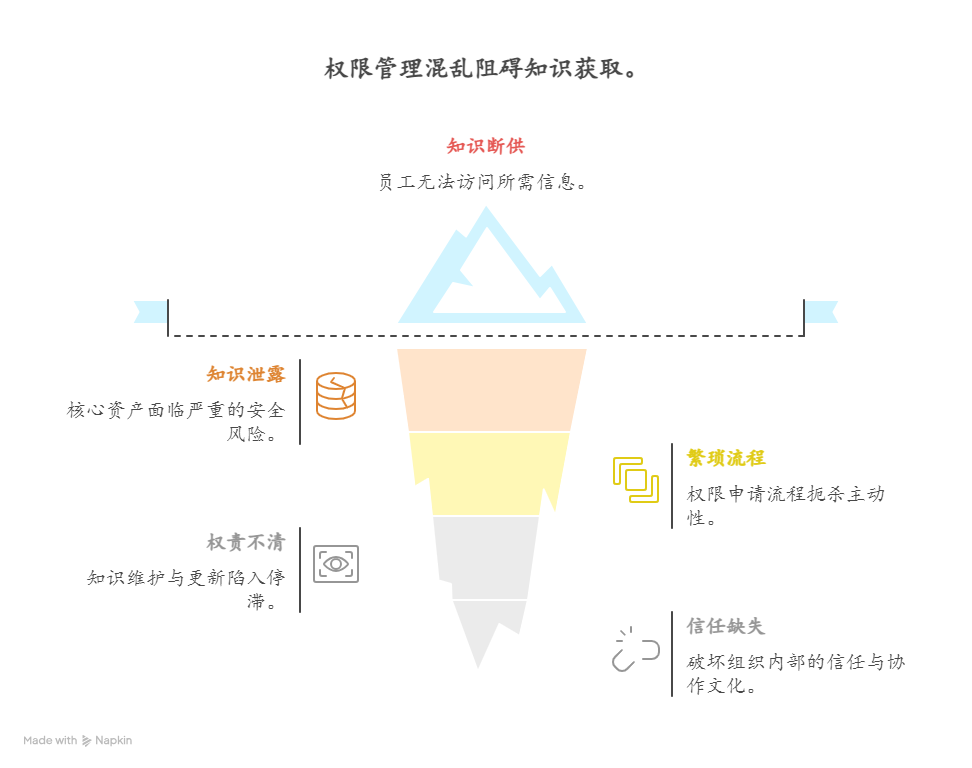

权限管理混乱对知识获取的影响是双向且致命的,它在组织内部构筑了无形的“知识壁垒”与危险的“信息裸地”。具体而言,这种混乱主要通过以下方式产生负面影响:权限过严导致“知识断供”,员工因无法访问所需信息而降低工作效率与创新能力、权限过松则引发“知识泄露”,核心资产面临严重的安全风险、繁琐复杂的权限申请流程扼杀了知识探索的主动性、权责不清使得知识的维护与更新陷入停滞、并最终破坏了组织内部的信任与协作文化。

混乱的权限管理本质上是对知识这一核心资产的价值错配,它要么将知识锁死在保险箱中使其无法创造价值,要么将其随意丢弃在广场上任人践踏。正如一句广为流传的管理格言所说:“信息在需要的时候无法获得,就等同于没有信息。”

一、无形的枷锁:权限过严如何导致“知识断供”

权限管理体系在设计之初,其首要目标往往是“安全”,为了防止信息的滥用和泄露,组织倾向于设置层层关卡。然而,当这种安全考量被过度执行,或者权限模型设计得过于僵化时,它就会演变成一副无形的枷锁,锁住知识流动的咽喉,造成严重的“知识断供”。最直接的表现是,员工在执行日常工作或尝试解决新问题时,频繁地遭遇“访问被拒绝”的冰冷提示。他们明确知道自己需要某份报告、某个项目的历史文档或某项技术的解决方案,也大致知道它可能存在于知识库的某个角落,但就是无法打开那扇门。

这种“看得见,摸不着”的困境,极大地扼杀了工作效率。员工不得不中断当前的工作流,转而去寻找绕过这堵“权限墙”的方法。他们可能会去向同事打听,寄希望于有人拥有权限并将内容“好心”地截图或复制发给自己,这个过程充满了不确定性和时间延迟。或者,他们需要走上漫长而繁琐的权限申请流程,填写复杂的表单,等待多个层级的审批,一个原本几分钟就能获取的信息,可能需要数小时甚至数天才能到手。据相关行业分析,知识工作者平均每天会因信息获取受阻而浪费大量有效工时,这种微小的、持续的效率损耗,累积起来对整个组织的产出是巨大的打击。

更深层次的影响,在于对员工主动性和创新能力的压制。知识的价值,不仅在于解决已知问题,更在于激发对未知领域的探索和创新。当一个工程师想了解一下相邻团队正在研究的新技术,或者一个市场人员希望查阅一下历史上的营销活动数据以获取灵感时,如果这些探索性的、非任务直接相关的知识获取行为,总是被僵化的权限系统所阻挡,那么他们的好奇心和探索欲就会被逐渐消磨。组织因此而丧失了大量潜在的、由知识交叉融合而产生的创新火花。一个过度严格的权限体系,虽然在表面上保护了知识的“安全”,但实际上却以牺牲知识的“价值实现”为代价,最终可能导致组织因缺乏活力和创造力而在竞争中落败。

二、危险的裸地:权限过松如何引发“知识泄露”

与权限过严相对的另一个极端,是权限过松。这种情况同样源于管理的混乱,通常表现为“权限继承”的滥用、离职员工账户未及时清理、或者为了图方便而设置过于宽泛的“公共权限”。在这种状态下,知识库就如同一个四处漏风的“信息裸地”,大量敏感和核心的知识资产,毫无防备地暴露在不应接触到它们的人员面前,为知识泄露埋下了巨大的安全隐患。

最常见的风险来自于内部员工的无意或恶意行为。一个普通员工,可能因为拥有了超出其工作职责所需的权限,而无意中接触到公司的财务报表、战略规划、客户的核心数据或未公开的知识产权信息。这些信息的意外暴露,可能会在公司内部引起不必要的恐慌或谣言。更严重的是,如果员工具备恶意,过松的权限就为他们窃取和泄露公司核心机密提供了便利。根据 Verizon 的《数据泄露调查报告》,内部威胁一直是企业数据安全的重要风险源之一,而混乱的权限管理,正是内部威胁得以实施的关键“漏洞”。

除了内部威胁,外部攻击的风险也因权限过松而被放大。在网络攻击中,攻击者一旦通过钓鱼邮件、社会工程学等手段获取了任何一个内部员工的账户凭证,如果这个账户恰好拥有过高的权限,那么攻击者就能以此为跳板,横向移动,访问到远超预期的、更大范围的核心数据。这种“一个缺口导致全线溃败”的场景,在很多数据泄露事件中屡见不鲜。严格遵循**“最小权限原则”**(Principle of Least Privilege),即只为员工授予其完成本职工作所必需的最小权限集合,是信息安全领域公认的最佳实践。而混乱的权限管理,恰恰是对此原则最彻底的背叛。它使得组织在面对内外部安全威胁时,防线变得异常脆弱,随时可能因一个不起眼的疏忽而导致无法挽回的损失。

三、流程的泥沼:繁琐的申请与审批如何扼杀效率

在权限管理混乱的组织中,即便存在获取权限的正式渠道,这个渠道也往往是一片效率低下的“流程泥沼”。繁琐、漫长、不透明的权限申请与审批流程,是扼杀知识获取主动性、加剧员工挫败感的又一重要因素。当员工急需一份文档来解决一个迫在眉睫的线上问题时,却被告知需要填写一份包含数十个字段的电子表单,然后这份表单将依次流转给他的直属上级、文档的创建者、文档所在部门的负责人、以及IT部门的管理员进行审批,整个过程可能耗时数天。这种“远水解不了近渴”的流程,使得知识获取的体验变得极其糟糕。

这种流程问题的根源,在于缺乏一个基于角色和场景的、自动化的权限授予机制。在很多组织中,权限的审批,依赖于审批人主观的、临时的判断,而没有一套清晰的、预设的规则。审批人往往不完全了解申请人真实的工作需求,也不清楚所申请文档的敏感级别,为了“不出错”,他们可能会倾向于拒绝,或者需要花费大量时间去沟通和核实,从而大大延长了审批周期。此外,审批流程中的任何一个节点出现“堵塞”(如审批人休假、出差),都将导致整个流程的停滞。

一个设计良好的权限管理体系,应该能够最大限度地减少人工审批的需求。通过引入**“基于角色的访问控制”(Role-Based Access Control, RBAC)**模型,可以为组织中不同的“角色”(如“产品经理”、“前端工程师”、“销售代表”)预先定义好标准的权限包。当一个新员工入职并被赋予某个角色时,系统就会自动地为其授予所有相关的权限。对于一些临时的、跨项目的协作需求,则可以通过“基于属性的访问控制”(Attribute-Based Access Control, ABAC)等更灵活的模型,设置动态的、基于项目成员、任务关联等属性的自动化授权规则。当权限的获取,从一种需要层层请示的“特权”,变成一种基于角色和任务自动匹配的“标配”时,知识流动的阻力才会被真正地降到最低。

四、权责的真空:无人维护的知识如何沦为“僵尸”

权限管理的混乱,不仅仅影响知识的“获取”,更会严重影响知识的“维护”与“更新”,最终导致知识库中充斥着大量无人负责、内容过时的**“僵尸知识”**。一份知识的价值,不仅在于其被创建时的准确性,更在于其在整个生命周期中,能否与业务的发展保持同步。而要实现这一点,就必须为每一份知识都明确其“所有者”(Owner),这个所有者对其内容的准确性、时效性负有首要责任。

然而,在一个权限管理混乱的体系中,知识的所有权往往处于一种模糊甚至真空的状态。一份文档可能在创建时,其创建者是默认的所有者,但随着时间的推移,这位创建者可能已经转岗或离职。由于没有清晰的权限继承和交接机制,这份文档就变成了“孤儿”,再也无人问津。当其他员工发现这份文档的内容已经过时或存在错误时,他们常常会陷入两难的境地:一方面,他们没有编辑权限,无法直接修正;另一方面,他们也不知道该向谁去反馈这个问题,因为文档的所有权信息是缺失或错误的。

这种权责的真空,使得知识库的“新陈代谢”功能完全失灵。过时的知识无法被及时更新或归档,错误的知识无法被有效纠正。久而久之,知识库的信誉便会彻底破产。员工在使用时,会发现越来越多的内容是不可靠的,他们需要花费大量的时间去交叉验证,甚至会因为被过时的知识误导而犯下错误。当大家对知识库的整体质量失去信心后,便会不再愿意使用它,更不会愿意向其中贡献新的内容。这就形成了一个恶性循环:无人维护导致质量下降,质量下降导致无人使用,无人使用导致更无人维护。最终,这个耗费巨资建立的知识管理平台,就彻底沦为了一个无人问津的、堆满“僵尸知识”的“数字坟场”。

五、文化的腐蚀:不信任的种子如何在组织中蔓延

权限管理的混乱,其最深远、最隐蔽的危害,在于它会像一种慢性毒药,逐步腐蚀组织内部的信任与协作文化。一个不公平、不透明、不一致的权限体系,会向员工传递出强烈的负面信号,让他们感受到不被信任、被区别对待、以及组织内部存在着森严的“信息等级”。当员工的每一次善意的知识探索,都撞上冰冷的“权限墙”时,他们不仅会放弃探索,更会在心里埋下不被信任的种子。

这种不信任感会迅速蔓延,并转化为部门间的隔阂与对立。当A部门的员工发现,B部门的知识对他们是完全封闭的,他们自然会产生一种“B部门在防着我们”的戒备心理,并在未来的协作中,以同样封闭的态度来“回敬”对方。权限的壁垒,就这样在员工的心理层面,被进一步加固和合理化,演变成了难以打破的“部门墙”。原本应该开放协作的同事关系,在这种环境下,会变得微妙而紧张。大家不再将知识视为组织的公共财富,而是看作部门甚至个人私有的“领地”,分享和协作的意愿被降至冰点。

此外,混乱的权限管理还会滋生“信息特权”阶层,破坏组织的公平性。在一些组织中,权限的分配,并不完全基于工作需要,而是与员工的层级、资历甚至与上级的私人关系挂钩。这就导致少数人能够接触到远超其工作所需的大量信息,而大多数人则处于“信息贫困”状态。这种“信息鸿沟”,不仅会引发员工的不满和“内卷”,更会使得组织的决策过程变得不透明、不科学。当一线的、真正了解客户和市场的员工,因为没有“权限”而无法将他们的洞察有效地传递给决策层时,高层做出的决策就可能严重脱离实际。一个健康的组织文化,应该建立在信息相对透明、机会相对均等的基础之上。而混乱的权限管理,恰恰从根源上破坏了这一基础,使得开放、信任、协作的文化无从谈起。

六、系统性重构:构建清晰、灵活、可信的权限体系

要从根本上解决权限管理混乱带来的种种弊病,必须进行一次系统性的重构,其目标是建立一个既能保障安全,又能促进分享,既有原则性,又有灵活性的现代化权限体系。这个过程并非简单的IT系统升级,而是一项涉及战略、流程、技术和文化的综合性变革工程。核心思路是,从“封堵”转向“疏导”,从“人工审批”转向“智能授权”,从“一刀切”转向“精细化管理”。

在顶层设计上,组织必须首先明确其知识安全与共享的平衡策略。哪些知识是需要严格保密的核心资产?哪些知识是应该最大范围开放的公共资源?哪些知识是介于两者之间的,可以对特定群体开放?基于这种战略性的分级分类,才能为后续的权限模型设计提供清晰的指引。这个过程需要业务部门、IT部门、法务部门和高层管理者共同参与,达成共识。

在技术模型上,应采用以“基于角色的访问控制”(RBAC)为基础,以“基于属性的访问-控制”(ABAC)为补充的混合模型。RBAC模型能够解决80%的常规权限需求,通过为不同岗位预设权限模板(如在 PingCode 这样的集成化平台中,可以为“测试工程师”角色统一配置对测试用例库的读写权限和对需求文档的只读权限),实现新员工入职、转岗时权限的自动化配置,大大降低了管理成本。而ABAC模型则提供了更精细化的、动态的授权能力,它可以根据用户的属性(如所属部门、项目组)、资源的属性(如文档的敏感级别、标签)、以及环境的属性(如访问时间、设备类型)等多个变量,来实时地计算和授予权限。这种灵活性,能够很好地满足临时的、跨部门的项目协作等复杂场景的需求。

在流程与运营上,必须建立起清晰、高效的权限生命周期管理流程。这包括:标准化的权限申请与审批流程(尽可能自动化)、定期的权限审查与清理机制(例如每季度审计一次员工的权限,回收不必要的权限)、以及严格的员工离职权限回收流程。此外,还需要设立一个专门的、权责清晰的知识管理或信息安全岗位,来负责整个权限体系的日常运营、优化和用户支持。通过持续的治理和运营,才能确保这个重构后的权限体系,能够长期保持健康、有序的状态,真正成为知识获取的“助推器”,而非“绊脚石”。

常见问答

问:在设计权限体系时,如何在“安全”和“共享”之间找到一个完美的平衡点?

答:追求“完美”的平衡点可能是一个陷阱,更务实的做法是追求一个“动态的、适度的”平衡。这个平衡点并非一成不变,它取决于知识的类型、组织的文化以及业务发展的阶段。核心方法是“分级分类,差异授权”。首先,并非所有知识都需要同等级别的安全保护。组织需要对知识资产进行盘点,识别出哪些是关乎生死存亡的核心商业机密(如核心算法、大客户底价),哪些是需要保护的敏感信息(如财务数据、员工个人信息),哪些是应该鼓励广泛传播的最佳实践和通用知识。对于不同安全级别的知识,应用截然不同的权限策略。对核心机密,应采用白名单制,默认全部禁止,仅对极少数核心人员授权;对通用知识,则应采用黑名单制,默认全员可见,仅对少数外部人员等禁止。通过这种差异化的管理,可以在保障核心安全的前提下,最大限度地促进非敏感知识的流动。

问:我们公司人员流动很频繁,权限管理因此变得特别混乱,有什么好的解决办法吗?

答:人员流动频繁是现代组织的常态,这对权限管理提出了更高的要求。解决这个问题的关键在于实现权限管理的“自动化”和“与人事流程的联动”。首先,必须严格推行“基于角色的访问控制”(RBAC)。权限不应直接授予“张三”这个自然人,而应授予“高级软件工程师”这个角色。当一个新员工入职被赋予这个角色时,系统自动授予其所有权限;当他离职或转岗,其角色被回收时,所有相关权限也应被自动、完整地回收。其次,知识管理系统必须与公司的人力资源(HR)系统进行打通。当HR系统中一个员工的状态变更为“离职”时,应能自动触发一个流程,冻结或删除其在所有相关系统中的账户和权限。通过这种系统性的联动,将权限的生命周期与员工的任职周期紧密绑定,才能从根本上杜绝因人员流动而产生的“幽灵账户”和权限残留问题。

问:作为知识的创建者,我如何设置权限才能既方便团队内部协作,又能防止内容被无关人员看到?

答:这是一个非常普遍的需求,考验的是知识管理平台的权限设置灵活性。一个优秀的平台,应该为内容创建者提供简单、直观且多维度的权限控制选项。理想情况下,您应该可以进行组合设置。例如,您可以将一份文档的基础权限设置为“仅项目组成员可见”,这里的“项目组成员”是一个动态的群组,人员变动时权限会自动更新。同时,如果您希望让项目组外的某个专家也能看到这份文档,您还可以通过“特定人员授权”的方式,单独为他添加只读权限。此外,还可以利用“链接分享”功能,生成一个带有密码或有效期的、仅限特定人员访问的临时分享链接,用于非正式的外部评审等场景。作为创建者,最佳实践是遵循“最小化但够用”的原则,在满足当前协作需求的前提下,尽可能地缩小授权范围,并定期回顾自己创建文档的权限设置,确保其没有过度的、不必要的开放。