数据通信学习

1.概念:

某个数据产生了数据之后,借助整体的网络到达目的地的过程

2.网络历史

①1946年,全世界第一台计算机诞生。目的:军事和科技进行高速运算

②1962年,古巴导弹危机。实现容灾备份

③1969年,美国国防部高级研究计划署ARPA(“巨型网络”——ARPAnet 阿帕网)

厂商垄断——不能大规模普及IBM,每个厂商都单独定义标准

问题导致:网络没有标准

④1977年,TCP/IP架构(标准)

⑤1980年,ARPAnet全面向TCP/IP架构进行迁移

⑥1984年,ISO(国际化标准化组织机构)定义各行各业标准,提出OSI开放式系统互联

同时,TCP/IP模型全面推出

真实数据标准:工业标准:设备上使用的是 通信性的标准TCP/IP

3.制定网络模型原因

①统一化

②分层管理

③故障定义明确

4.OSI模型:7层模型

7-应用层 - 满足下面模型无法解决的问题;产生不同数据;验证手段、加密手段

6-表示层 - 数据翻译(加密/解密、压缩/解压缩、格式转换)

5-会话层 - 实现应用级别不同服务的区分(进程:某个服务)

4-传输层 (TCP-可以纠错 UDP-无法纠错)

实现一个设备上不同应用的区分;按照不同的协议实现纠错

无法实现:无法实现应用级别不同服务的区分;有可能无法实现纠错

3-网络层 - 从全局定位某一台设备(IP地址);路由

无法实现:纠错(对错误的改正);实现一个设备不同应用的区分

2-数据链路层 - 差错检测;提供链路上的地址信息(mac地址)

无法实现:纠错(对错误的改正);从全局角度分析地址信息

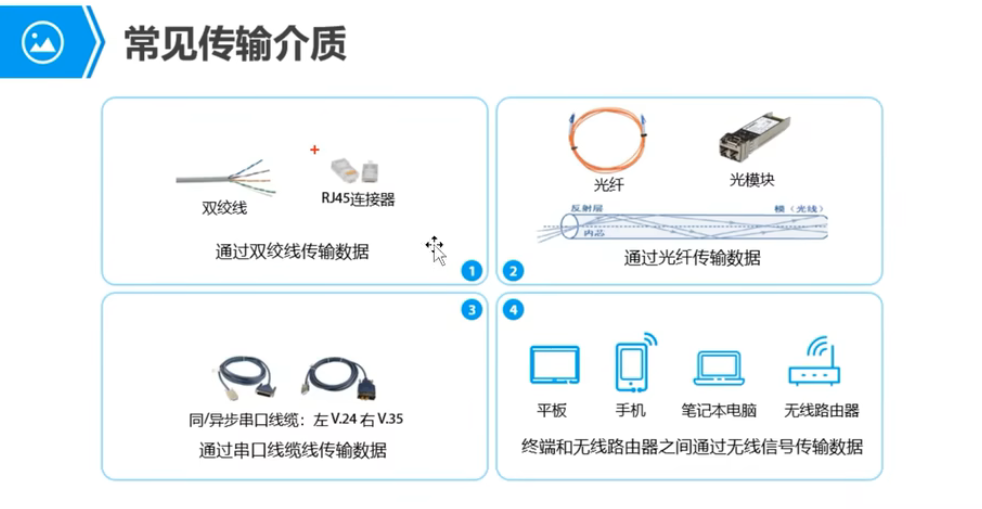

1-物理层 - 规范传输介质的标准(网线、光纤);

TCP/IP模型 ——定义了具体的协议和标准

4-应用层

3-传输层 - 传输控制协议

2-网络层 - 互联网协议

1-网络接口层

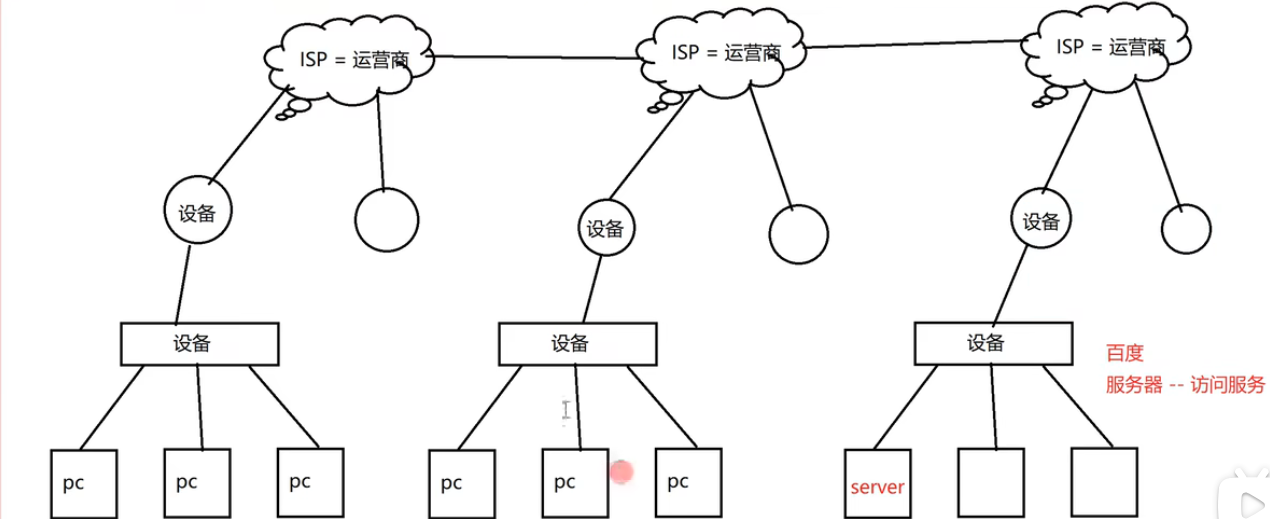

万物互联

运营商:移动,电信,联通

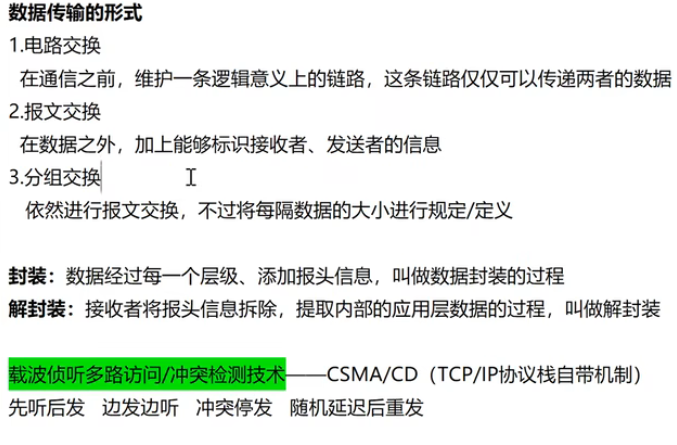

5.数据传输的形式

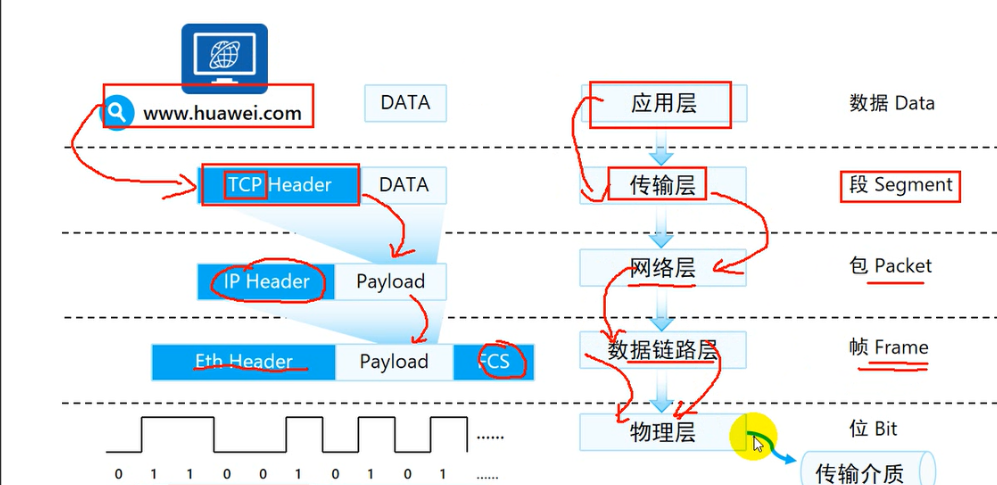

报头:也称为头部或首部,是在数据通信过程中,为了管理和控制数据传输而附加在原始数据前面的控制信息。

协议栈:也叫协议套件,是指网络通信所需的一系列网络协议的总和

6.传输介质

①实现设备的连接

②实现数据的传输

双绞线的制作标准(线序):遵循两个国际标准:T568A 和 T568B。

双绞线的制作标准(线序):遵循两个国际标准:T568A 和 T568B。

T568B 的线序:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕

7.以太网帧

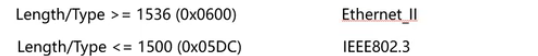

①如果数据进行封装时,基于E2或者802.3封装,此时我们称之为是一个以太网数据帧

②网络通信协议:不用的协议栈用于定义和管理不同网络的数据转发规则

③数据封装:

数据:对于下层的每个层级而言,上层所反馈或者传递的信息,下层认为皆是数据

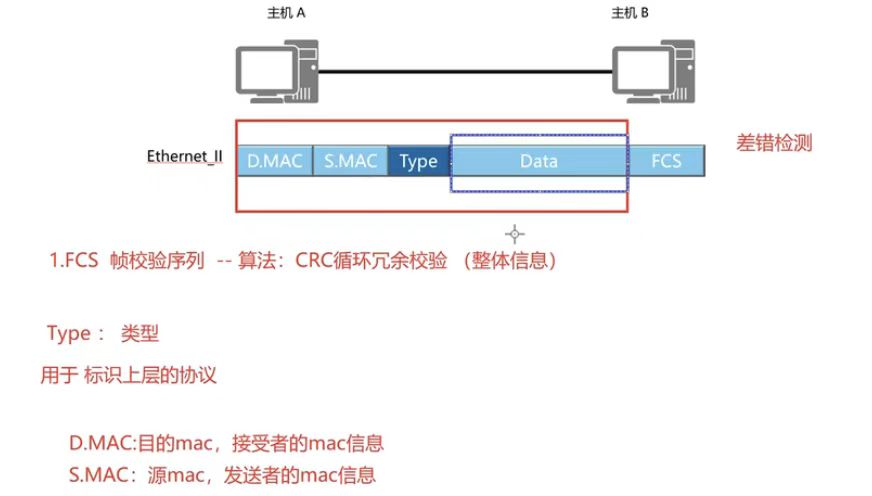

④Ethernet II

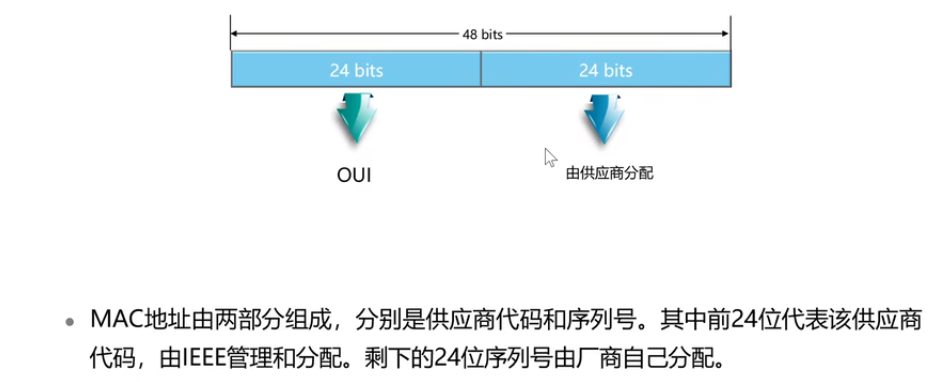

mac地址:物理地址、网卡地址

每个设备出厂时,烧录进网卡中。出厂自带。

在一个以太网中,标识设备在链路上的什么位置。

发送者动作:

由发送者填充源目mac信息,以及type 字段(公有化协议)标识上层协议,以及CCRC检验,数值填充至FCS,信息都填充完毕之后,此时借助物理层,转变为二进制比特流,从链路中转。

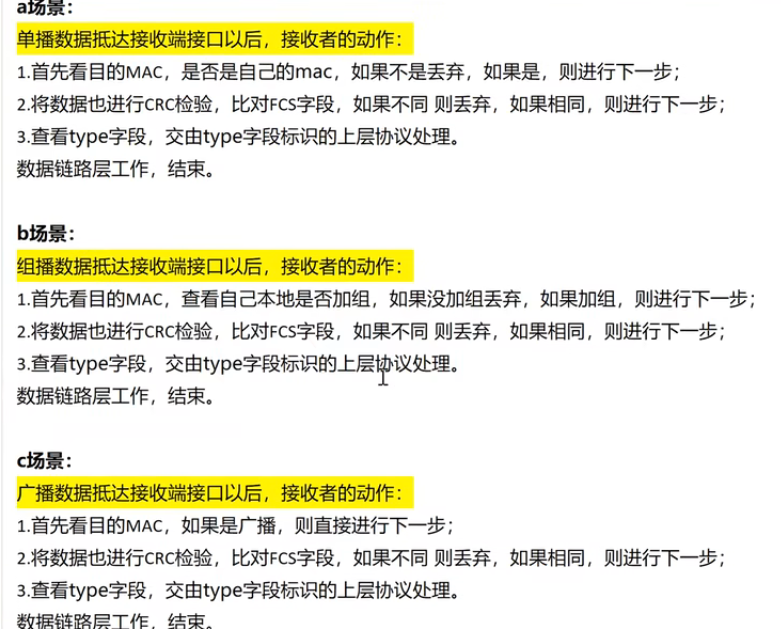

数据抵达接收端接口以后,接收者动作:

首先看目的mac地址,是否是自己的mac,如果不是丢弃,如果是,则进行下一步

将数据也进行CRC检验,比对FCS字段,不同丢弃,反之进行下一步

查看type字段,交由type字段标识的上层协议处理。

数据链路层工作,结束

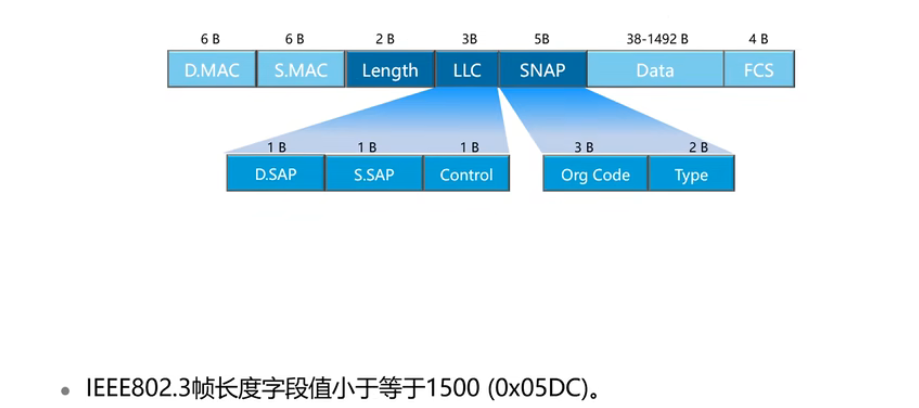

⑤IEEE802.3

Length表示Data长度

LLC:逻辑链路控制

D.SAP:目标服务接入点

S.SAP:源服务接入点

SNAP:子网络服务接入点(私有化)

ORG Code :机构表示

Type(类型)

⑥MTU:最大传输单元

存在于每条链路的概念

8.MAC地址+网络层

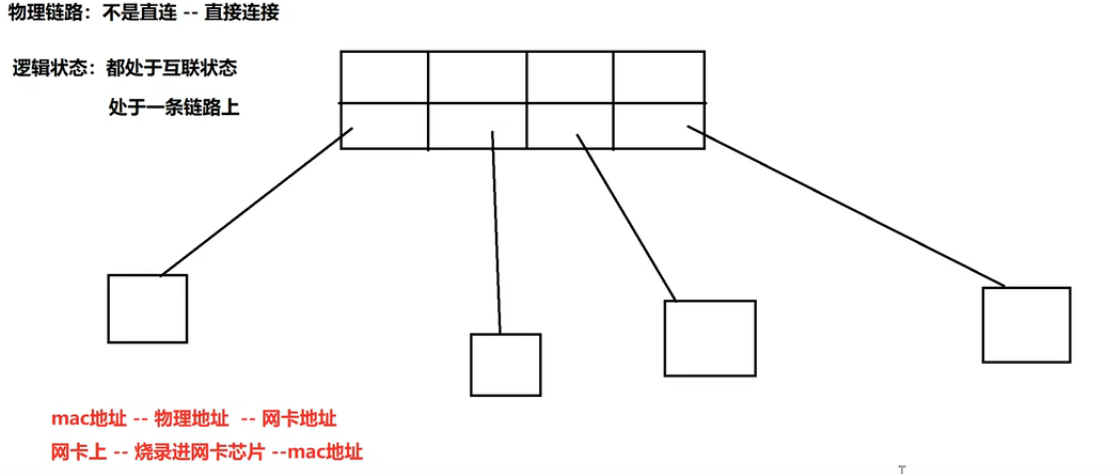

eg.交换机

①以太网的MAC地址

Ⅰ.单播:通信形式上,点对点,单对单的通信

数据封装时,源mac和目的,ac都是单播mac,则为单播通信

单播mac特点:从高位向低位(从左到右)第8位为0,且一定为0,其他任意

Ⅱ.组播:通信形式上,点对多点,单对多的通信。

组播mac地址:从高位向低位(从左往右)第8位为1,且一定为1,其他任意

数据封装时,因为组播代表的是一组的集合,面向一组的通信,此时组播mac不能成为数据的源地址,仅能充当目的地址。

Ⅲ.广播:通信形式上,点对所有,单对所有的通信,广而播之/强制的接收处理

数据封装时,因为广播代表的是所有人集合,面向所有人的通信,此时广播mac不能成为数据的源地址,仅能充当目的地址。

广播mac地址:从高位向低位48位为1,且一定为1

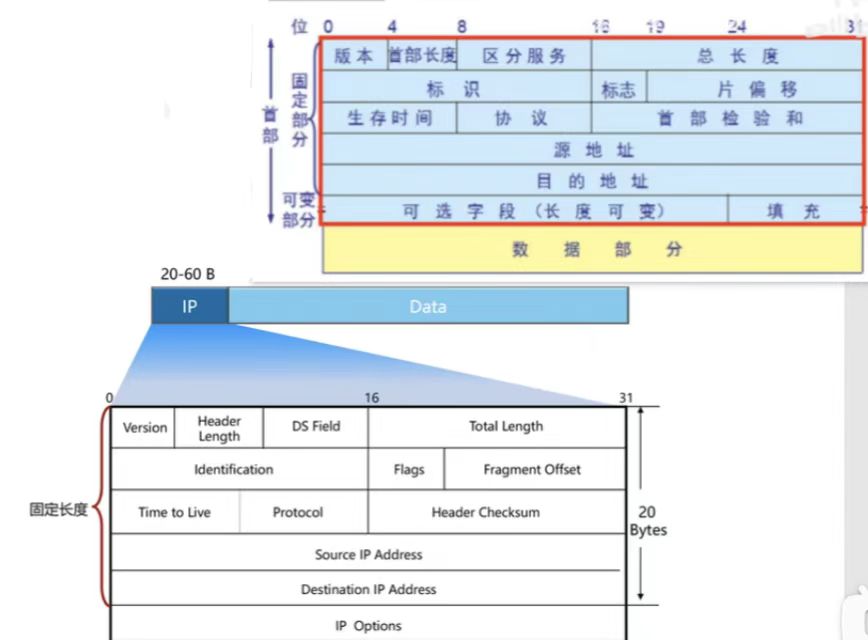

②IP报文头部