拆分了解HashMap的数据结构

文章目录

前言

一、底层数据结构总览

二、核心组成部分详解

1. 数组(哈希表)

2. 节点(Node)

3. 红黑树(TreeNode)

三、哈希函数与索引计算

四、哈希冲突的解决

五、扩容机制

六、关键特性与注意事项

总结

前言

在 Java 开发中,HashMap 是高频使用的集合类,从业务缓存到框架底层都离不开它,但多数开发者对其理解仅停留在 “键值对存储”,对 “为何高效”“为何踩坑” 的底层逻辑一知半解。

面试中 “JDK1.7 与 1.8 的 HashMap 有何不同”“链表为何转红黑树”,开发中 “扩容导致性能波动”“哈希冲突引发查询变慢”,这些问题的答案,都藏在 HashMap 的底层设计里。它不是简单的 “数组 + 链表”,而是融合哈希算法、动态扩容、红黑树的复杂体系,每处细节都是 “时间与空间的权衡”。

本文将拆解 HashMap 的核心设计:从结构演进(数组 + 链表→数组 + 链表 + 红黑树),到哈希冲突解决、扩容逻辑、红黑树转换,再到 key 的规范细节。无论你是新手还是资深工程师,都能理清设计逻辑,既应对面试考点,也能在开发中合理调优,写出更高效的代码。接下来,我们从 HashMap 的底层结构开始,逐层剖析。

HashMap 是 Java 集合框架中常用的实现类(实现 Map 接口),用于存储键值对(key-value)数据,其核心特点是查询、插入、删除效率高(平均时间复杂度为 O (1)),底层通过数组 + 链表 + 红黑树的复合数据结构实现,这种设计是为了平衡哈希冲突带来的性能问题。

一、底层数据结构总览

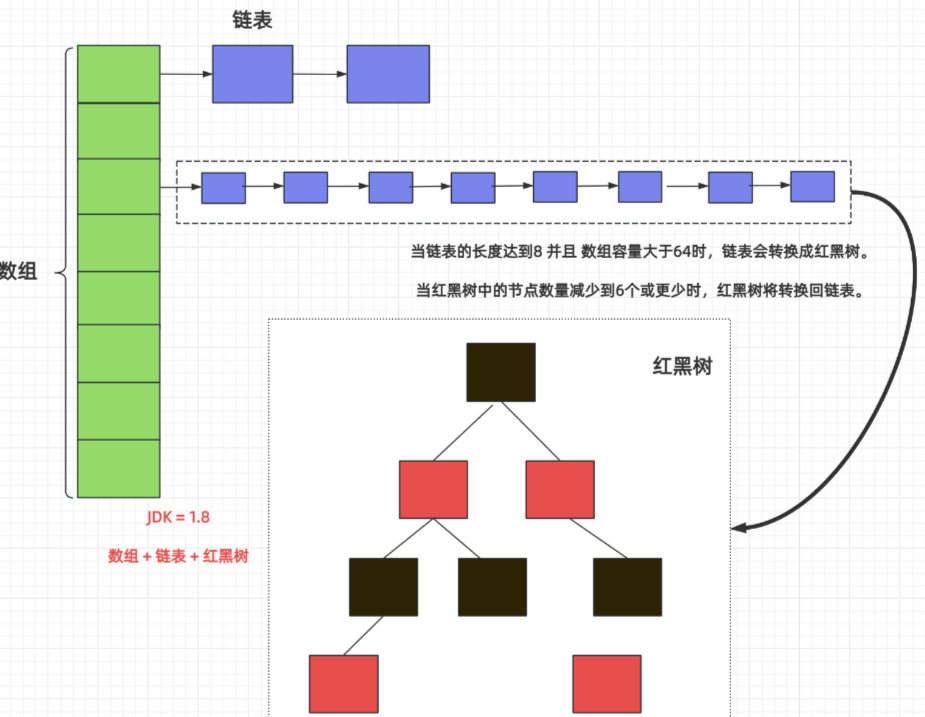

HashMap 在 JDK 1.8 中进行了重大优化,核心差异如下:

JDK 1.8 及之后,HashMap 的底层结构由三部分组成:

| 特性 | JDK 1.7 | JDK 1.8 |

|---|---|---|

| 底层结构 | 数组 + 链表 | 数组 + 链表 + 红黑树 |

| 链表插入方式 | 头插法(新节点插入链表头部) | 尾插法(新节点插入链表尾部) |

| 扩容时的 rehash | 需要重新计算所有节点的索引 | 利用高位判断,减少计算量 |

| 冲突处理效率 | 链表查询时间复杂度 O (n) | 红黑树查询时间复杂度 O (log n) |

| 关键常量 | 无红黑树相关阈值 | 引入树化阈值(8)、链化阈值(6) |

- 数组(核心容器):称为「哈希表」或「桶(Bucket)」,是 HashMap 的主体,数组中的每个元素是一个「节点」(Node)。

- 链表:当哈希冲突时,相同索引位置的节点会以链表形式存储。

- 红黑树:当链表长度超过阈值(默认 8)且数组长度 ≥ 64 时,链表会转为红黑树,以优化查询效率(红黑树查询时间复杂度为 O (log n),优于链表的 O (n))。

结构示意图如下:

数组索引: 0 1 2 3 ... n-1| | | |v v v v

节点: Node Node Node -> Node -> ... Node|vTreeNode (红黑树节点)

二、核心组成部分详解

1. 数组(哈希表)

- 作用:作为底层容器,直接存储节点(Node),数组的长度称为「容量(Capacity)」。

- 容量特性:默认初始容量为 16,且始终保持为 2 的幂次方(如 16、32、64...)。这是为了通过「与运算」高效计算索引(替代取模运算),同时保证哈希值分布更均匀。

- 索引计算:数组索引由 key 的哈希值通过计算得到,公式简化为:

index = (n - 1) & hash(n 为数组长度,hash 为 key 的哈希值经过扰动处理后的值)。

2. 节点(Node)

数组中的元素是 Node 对象,实现 Map.Entry 接口,包含四个核心字段:

static class Node<K,V> implements Map.Entry<K,V> {final int hash; // key 的哈希值(经过扰动处理)final K key; // 键(不可变)V value; // 值(可变)Node<K,V> next; // 下一个节点的引用(用于链表)

}

hash:用于定位节点在数组中的索引。next:当发生哈希冲突时,通过该字段形成链表(指向同索引下的下一个节点)。

3. 红黑树(TreeNode)

当链表长度超过阈值(默认 8)且数组长度 ≥ 64 时,链表会转为红黑树(TreeNode 继承 Node),以优化查询性能。TreeNode 额外包含红黑树的核心字段:

static final class TreeNode<K,V> extends LinkedHashMap.Entry<K,V> {TreeNode<K,V> parent; // 父节点TreeNode<K,V> left; // 左子节点TreeNode<K,V> right; // 右子节点TreeNode<K,V> prev; // 前一个节点(用于回退为链表)boolean red; // 节点颜色(红/黑)

}

- 红黑树是一种自平衡二叉搜索树,通过保持「黑色平衡」确保树的高度稳定(约为 log n),避免链表过长导致的查询效率下降。

- 当红黑树节点数减少到 6 时,会重新转为链表(平衡查询和插入效率)。

三、哈希函数与索引计算

HashMap 通过哈希函数将 key 映射到数组索引,核心目的是让 key 均匀分布在数组中,减少哈希冲突。步骤如下:

-

计算 key 的原始哈希值:调用

key.hashCode(),得到一个 32 位整数(不同 key 可能返回相同值,即「哈希碰撞」)。 -

扰动处理(哈希值优化):对原始哈希值进行二次处理,让高位参与运算,减少碰撞概率。

JDK 1.8 中的实现:static final int hash(Object key) {int h;// 若 key 为 null,哈希值为 0;否则,将 hashCode 的高 16 位与低 16 位异或return (key == null) ? 0 : (h = key.hashCode()) ^ (h >>> 16); }作用:将高位信息融入低位,避免因数组长度较小时,高位无法参与索引计算导致的分布不均。

-

计算数组索引:用处理后的哈希值与「数组长度 - 1」进行「与运算」:

index = (n - 1) & hash; // n 为数组容量(2的幂次方)由于 n 是 2 的幂次方,

n - 1的二进制为「全 1」(如 15 是 1111),与运算等价于「取模运算」,但效率更高。

四、哈希冲突的解决

哈希冲突指不同 key 经过计算得到相同的数组索引。HashMap 采用链地址法(拉链法) 解决:

- 当冲突发生时,新节点会被添加到该索引位置的链表尾部(JDK 1.8 后)。

- 若链表长度超过阈值(默认 8)且数组长度 ≥ 64,链表转为红黑树;若数组长度 < 64,则先触发扩容(而非转树),避免数组较小时频繁树化。

五、扩容机制

当 HashMap 中的元素数量(size)超过「阈值(threshold)」时,会触发扩容(resize),以减少哈希冲突。

-

阈值计算:

threshold = 容量(n) × 负载因子(loadFactor)。- 负载因子默认 0.75(JDK 设计的平衡值:既避免空间浪费,又减少冲突)。

- 例:初始容量 16,阈值 = 16 × 0.75 = 12,当元素数 > 12 时触发扩容。

-

扩容过程:

- 新容量 = 原容量 × 2(始终保持 2 的幂次方)。

- 重新计算阈值(新容量 × 负载因子)。

- 重建哈希表:将原数组中的所有节点重新计算索引,迁移到新数组中(此过程称为 rehash)。

- JDK 1.8 优化:rehash 时,节点新索引要么是原索引,要么是原索引 + 原容量(无需重新计算哈希值,仅通过判断高位即可),减少计算开销。

六、关键特性与注意事项

- 无序性:节点存储位置由哈希值决定,遍历顺序与插入顺序无关(如需有序,可使用

LinkedHashMap)。 - 线程不安全:多线程环境下可能出现死循环(扩容时)或数据不一致,需使用

ConcurrentHashMap替代。 - key 特性:

- 允许 key 为 null(仅允许一个,索引固定为 0)。

- key 需重写

hashCode()和equals()方法(否则可能导致无法正确查询、删除元素)。

- 性能影响因素:容量、负载因子、哈希函数的优劣直接影响冲突率,进而影响性能。

七、key 的 hashCode () 和 equals () 规范

HashMap 对 key 的两个方法有严格要求,否则会导致数据异常(如无法查询到已插入的元素):

-

equals () 相等的对象,hashCode () 必须相等

若a.equals(b) == true,则a.hashCode() == b.hashCode()必须成立。否则会导致两个相等的 key 被映射到不同索引,无法正确查询。 -

hashCode () 相等的对象,equals () 可以不相等

这会导致哈希冲突,此时通过 equals () 区分节点(遍历链表 / 红黑树时,需用 equals () 比较 key 是否真正相等)。 -

最佳实践

重写 hashCode () 时,应结合对象的关键属性,且保证:- 属性不变时,hashCode () 返回值不变。

- 尽量让不同对象的 hashCode () 分布均匀(减少冲突)。

总结

HashMap 是「数组 + 链表 + 红黑树」的复合结构,通过哈希函数定位元素,链地址法解决冲突,扩容机制平衡空间与性能,最终实现高效的 key-value 存储与访问。其设计体现了时间复杂度与空间复杂度的权衡,是 Java 中最常用的集合类之一。