深入浅出理解查找算法:从基础到实践

在数据处理与开发中,查找算法是实现高效数据检索的核心工具。无论是学生信息管理、图书馆图书检索,还是数据库查询优化、搜索引擎技术,都离不开查找算法的支撑。本文将系统梳理常用查找算法的核心原理、实现逻辑与性能特点,帮助读者建立清晰的算法认知。

一、查找算法的定义与分类

查找算法本质上是在数据集合中寻找满足特定条件数据元素的过程。在 Java 开发场景中,常用的查找算法主要分为四类:顺序(线性)查找、二分(折半)查找、插值查找和斐波那契查找。这些算法适用于不同的数据结构(如数组、链表、树等)和场景需求,其核心差异体现在对数据有序性的要求和检索效率上。

二、线性查找:简单直观的基础算法

1. 核心原理

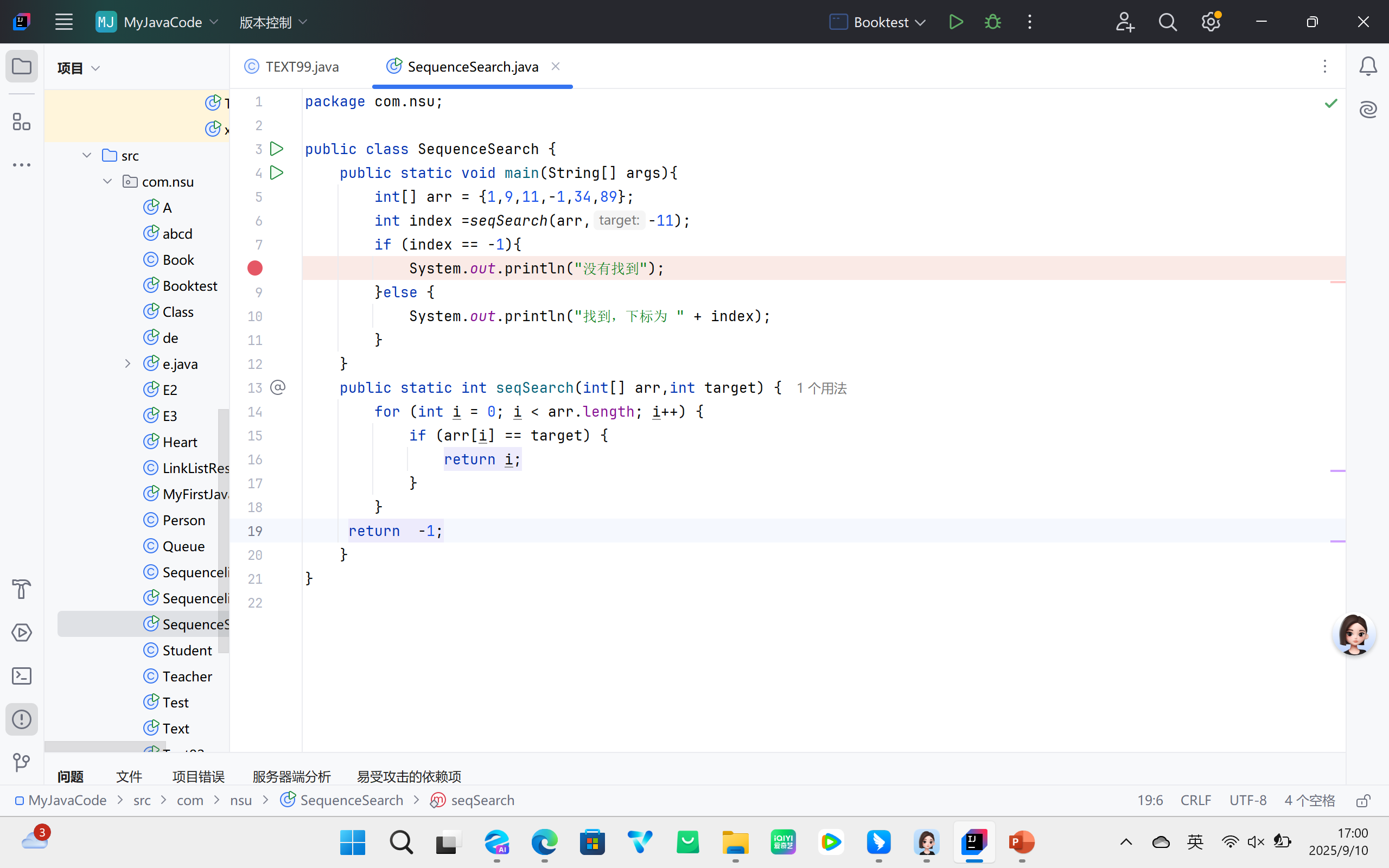

线性查找是最基础的查找方式,其思路是从数据结构的一端开始,逐个遍历元素并与目标值进行比较,直到找到目标元素或遍历完整个数据集合。该算法对数据是否有序没有要求,适用于各类线性数据结构。

2. 实现逻辑

线性查找的实现步骤可概括为:

- 从第一个元素开始,依次将当前元素与目标值对比;

- 若当前元素等于目标值,返回该元素的索引位置;

- 若遍历至数据集合末端仍未找到目标值,返回特定标识(如 - 1)表示查找失败。

3. 时间复杂度分析

- 最优时间复杂度:O (1),即目标元素为数据集合的第一个元素时,仅需一次比较即可完成查找;

- 最坏时间复杂度:O (n),当目标元素位于集合末端或不存在时,需遍历全部 n 个元素;

- 平均时间复杂度:O (n),假设每个元素被查找的概率相等,平均需遍历一半元素。

三、二分查找:高效的有序数据检索算法

1. 核心原理

二分查找(又称折半查找)是针对有序数组的高效查找算法。其核心思想是通过不断缩小搜索范围来定位目标元素:从数组中间元素开始对比,根据对比结果将搜索范围限定在左半部分或右半部分,重复该过程直至找到目标或确定目标不存在。

2. 实现逻辑

二分查找的核心步骤(含递归实现思路)如下:

- 确定初始搜索范围:左边界为数组起始索引(left=0),右边界为数组末尾索引(right=arr.length-1);

- 计算中间索引 mid = (left + right) / 2(实际开发中常用 left + (right-left)/2 避免溢出);

- 对比目标值与 arr [mid]:

- 若目标值 > arr [mid]:说明目标在右半部分,更新 left=mid+1,递归或循环查找右半部分;

- 若目标值 <arr [mid]:说明目标在左半部分,更新 right=mid-1,递归或循环查找左半部分;

- 若目标值 == arr [mid]:找到目标,返回 mid;

- 终止条件:当 left > right 时,说明搜索范围已耗尽,目标不存在,返回 - 1。

3. 时间复杂度分析

二分查找的时间复杂度由 “每次缩小一半搜索范围” 的特性决定:

- 最优时间复杂度:O (1),目标元素恰好为中间元素时,一次对比即可完成;

- 最坏与平均时间复杂度:均为 O (logn)。设数组长度为 n,迭代次数 k 满足 n/(2^k) = 1,解得 k=log₂n,即迭代次数与 n 的对数成正比。

四、查找算法的实践延伸:LeetCode 经典问题思路

1. 两数之和:查找算法的效率优化

“两数之和” 问题要求在数组中找到和为目标值的两个元素索引。最直观的暴力穷举法(双重循环遍历)时间复杂度为 O (n²),效率较低;优化方案可借助哈希表,将查找过程从 O (n) 降至 O (1):

- 遍历数组时,计算目标值与当前元素的差值(another = target - nums [i]);

- 用哈希表存储已遍历元素的 “值 - 索引” 映射,快速判断差值是否存在于哈希表中;

- 若存在,直接返回差值索引与当前索引;若不存在,将当前元素存入哈希表继续遍历。优化后时间复杂度接近 O (n)。

2. 搜索插入位置:二分查找的扩展应用

“搜索插入位置” 问题要求在有序数组中找到目标值索引,若目标不存在则返回其应插入的位置,且需满足 O (logn) 时间复杂度,因此需基于二分查找实现:

- 沿用二分查找的左右边界与中间索引计算逻辑;

- 若找到目标值,直接返回中间索引;

- 若未找到,当循环结束时,left 值即为目标元素应插入的位置(此时 left > right,left 对应第一个大于目标值的元素位置)。