遥感卫星技术解析:全色、多光谱、高光谱与雷达卫星的底层差异及典型应用案例

从“看形态”的全色卫星,到“辨种类”的多光谱卫星,再到“识成分”的高光谱卫星,以及“全天候”的雷达卫星,这些卫星的本质区别源于探测原理与应用场景的不同。首先需要先明确一个核心分类维度:按探测波段与信号来源,遥感卫星可分为“光学遥感卫星”和“微波遥感卫星”。

星图云开放平台卫星遥感影像

光学遥感卫星:类似“太空相机”,依赖太阳反射光或物体自身热辐射成像,受天气(云、雨)影响大,只能在白天(或有热辐射差异)工作;

微波遥感卫星(以雷达卫星为代表):类似“太空雷达”,主动发射微波信号并接收反射波成像,不受昼夜、云雨影响,可“穿透”部分地表(如植被、浅海)。

我们常说的全色、多光谱、高光谱卫星,都属于光学遥感卫星,立体像对卫星是光学卫星的“特殊应用形态”;而雷达卫星则是微波遥感卫星的核心代表。

-

光学遥感卫星“三兄弟”:全色、多光谱、高光谱的区别

光学遥感卫星的核心差异,在于探测的“光谱波段数量”与“波段宽度”—— 波段越窄、数量越多,对物体的“精细识别能力”越强,但成像范围和速度会相应降低。

(1) 全色(Panchromatic)

波段范围:单一宽波段(通常覆盖可见光波段,如450–800nm)。

特点:高空间分辨率(如0.3–1米),但无颜色信息(黑白图像)。

常用于与多光谱数据融合,提升图像清晰度。

应用:军事侦察、城市精细制图。

吉林一号全色数据样图 (来自星图云)

(2) 多光谱(Multispectral)

波段范围:3–10个离散波段(如蓝、绿、红、近红外)。

例如Landsat-8的11个波段,Sentinel-2的13个波段。

特点:中等空间分辨率(如10–30米),可合成彩色图像。通过波段组合识别地物(如植被指数NDVI)。

应用:农业监测、土地利用分类、环境评估。

GF1RGBN多光谱数据样图(来自星图云)

(3) 高光谱(Hyperspectral)

波段范围:数十至数百个连续窄波段(如5–10nm间隔)。例如AVIRIS的224个波段。

特点:光谱分辨率极高,可识别物质化学成分。数据量庞大,处理复杂,空间分辨率较低(通常米级)。

应用:矿物勘探、水质监测、精准农业。

珠海一号高光谱数据样图(来自星图云)

【补充】光学卫星的“3D 升级款”——立体像对卫星

立体像对卫星并非独立的“卫星类型”,而是利用光学卫星实现 “3D 测绘” 的技术方案—— 本质是通过“双视角”模拟人眼立体视觉,获取地物的高程信息(海拔、坡度等)。

卫星上搭载两个相机(如前后排列),或同一卫星在不同轨道两次拍摄同一区域,获取 “同一地物的两张不同视角照片”(即“立体像对”),即两张照片拼出 3D,通过专业软件对比两张照片中地物的“位置偏移量”(视差),结合卫星轨道参数,计算出地物的高程信息,最终生成数字高程模型(DEM)或数字表面模型(DSM)。

GF7DLC前后视数据样图(来自星图云)

-

雷达卫星:不受天气影响的“全天候观测者”

不受天气/昼夜限制:微波能穿透云、雨、雾,无论白天黑夜、阴天雨天,都能正常成像(光学卫星雨天会“失明”);

能“穿透”部分地表:微波对植被、土壤、浅海有一定穿透性,可探测植被下的地形、土壤湿度,或浅海的海底地形;

对“粗糙表面”敏感:地物表面越粗糙(如裸地、建筑),反射信号越强,成像越亮;表面越光滑(如水面、农田),反射信号越弱,成像越暗 —— 这与光学卫星的“亮度逻辑”(反射光越强越亮)不完全一致。

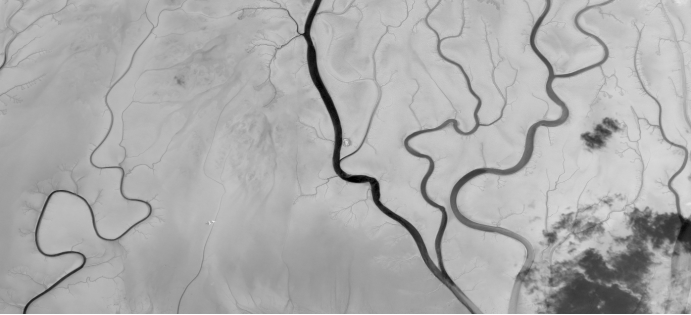

海丝一号聚束SAR数据样图(来自星图云)

拓展阅读:如何快速区分各类遥感卫星?

看“是否依赖光照”:依赖太阳光照→光学卫星(全色 / 多光谱 / 高光谱);不依赖→雷达卫星;

看“能看清什么”:能看清房屋细节(高空间分辨率)→全色卫星;能分“农田 / 森林”(多波段分类)→多光谱卫星;能辨“作物品种 / 污染物”(精细光谱)→高光谱卫星;

看“是否能测高程”:能输出3D地形数据→立体像对卫星(本质是光学卫星的技术应用)。