中台的万象

中台万象:技术、数据、业务...企业为何需要这么多“中台”?

如果说“中台”是企业为应对市场变化而设立的“中央厨房”,那么为什么有的厨房叫“技术厨房”,有的叫“数据厨房”,还有的叫“业务厨房”呢?这并非概念炒作,而是企业数字化深度演进的自然结果,是“术业有专攻”的体现。

本文将为您厘清常见的中台类型,解释它们出现的原因,并探讨这样分类的根本意义。

首先我们来想象一个场景,你们家包饺子。

一开始,只有妈妈一个人。她又要和面,又要拌馅,又要擀皮,最后才能包。速度很慢,全家饿肚子。

这就是没有分工,没有中台。

后来,全家决定分工合作,这就是建立了“中台”:

爸爸负责和面、擀饺子皮。

他就像 技术中台 。他不管馅是啥味,也不管饺子包成啥样,他只保证饺子皮又圆又好用。这就是他的职责。

你负责拌馅(比如搅拌肉和菜)。

你就像 数据中台 。你负责把乱七八糟的原料变成一碗香喷喷、可以直接用的标准馅料。这就是你的职责。

妈妈只负责包饺子。

她现在就是前台。她不用再去和面、拌馅了。她只需要从爸爸那里拿饺子皮,从你那里拿馅料,然后飞快地包出饺子。

为什么非要这样分呢?

因为:

让爸爸去拌馅,他可能咸淡掌握不好。

让你去擀皮,你可能会擀得歪歪扭扭。

只有让每个人只做自己最擅长的那一步,最后包饺子的整体速度才是最快的!

总结:

技术中台(爸爸):提供好用的基础东西(饺子皮)。

数据中台(你):提供准备好的核心材料(饺子馅)。

业务中台(这个例子里合在一起了):其实就是“包饺子”这个能力本身。如果以后家里不光包饺子,还包包子,那“拌馅”这个能力就可以复用了。

这样分的最主要原因就是:专业分工,干活不累,速度最快!

一、中台到底有哪几种?

中台的划分核心是按“复用能力”的性质来区分的。主流的中台类型包括:

| 中台类型 | 核心“食材”与“半成品” | 服务的“菜品” | 通俗比喻 |

|---|---|---|---|

| 技术中台 | 云计算平台、微服务框架、中间件、监控系统、 DevOps工具链 | 所有业务应用 | 后厨的能源系统(供电、供水、燃气)和标准灶具厨具 |

| 数据中台 | 清洗好的数据、用户画像、分析模型、数据API、报表工具 | 精准营销、智能推荐、业务决策、风险控制 | 中央配料室(统一洗、切、腌好的食材,并提供“招牌酱料配方”) |

| 通用业务中台 | 用户中心、订单中心、支付中心、商品中心、营销中心 | 前台业务应用(如电商、直播、社区团购等) | 半成品加工中心(腌制好的鱼片、调好的料包、炖好的高汤) |

| (行业中台) (如供应链中台) | 仓储服务、物流服务、智能补货系统、供应商管理 | 需要复杂供应链的业务(如零售、制造、电商) | 专业的 预制菜工厂(为所有餐厅提供标准化的预制菜品) |

为什么会有供应链中台、财务中台等?

因为它们本质上是业务中台在特定垂直领域的深化。当一家企业的供应链能力或财务管理能力非常复杂且需要被多个业务单元复用时,就有必要将其沉淀为更专业的、独立的中台。例如,京东的物流能力就是一个强大的“供应链中台”,不仅服务自营业务,也开放给第三方。

二、为什么会出现这么多种类?(分化的原因)

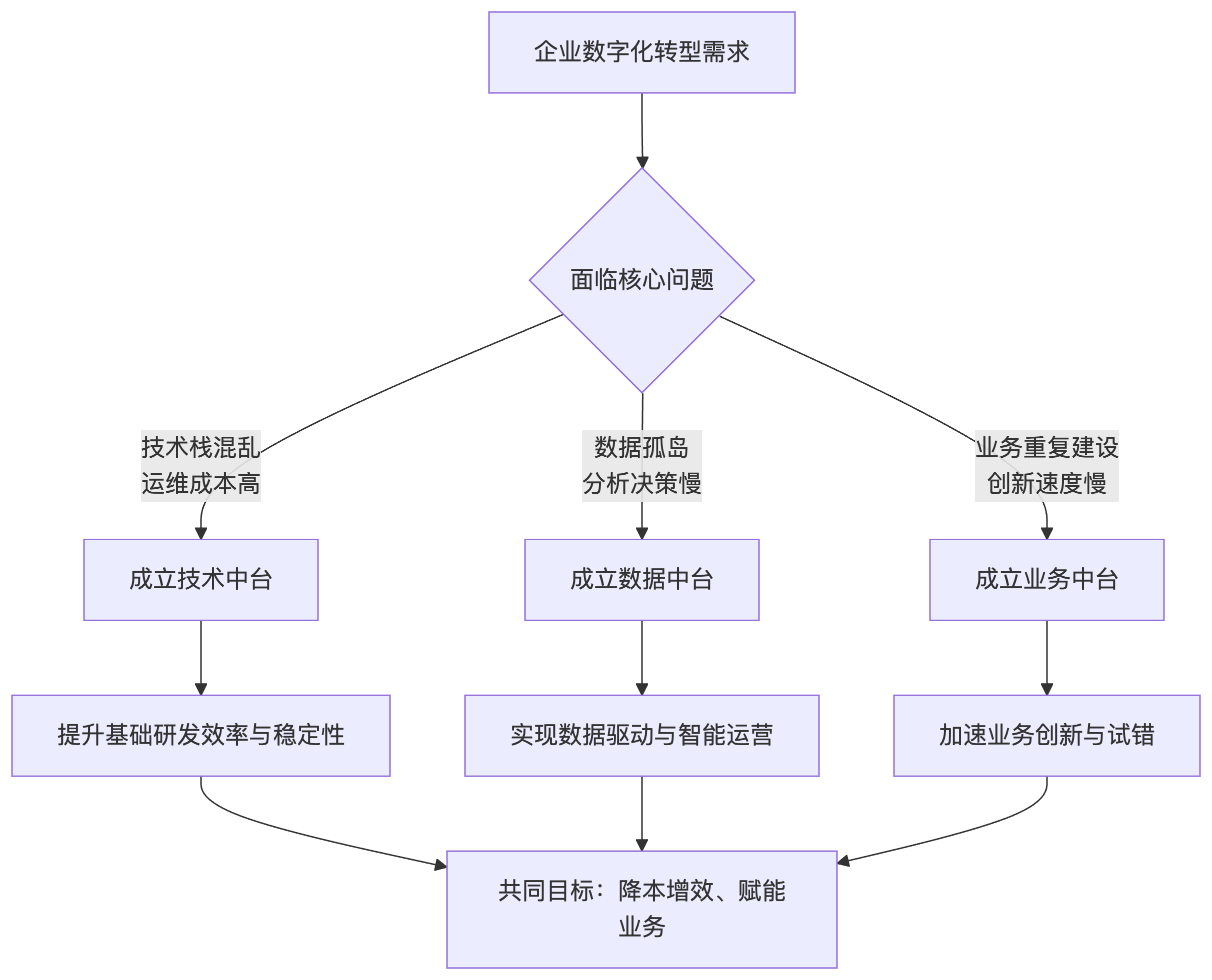

中台的分化并非事先规划好的,而是企业在数字化转型中,面对不同层面的“重复造轮子”问题,自然演进而来的。

技术中台的出现:解决“基础效率”问题

痛点:早期,每个业务团队都要自己操心服务器、数据库、缓存、框架选型。A项目用Java,B项目用Go,部署方式五花八门,导致技术栈混乱、运维成本极高、资源无法互通。

解决方案:成立技术中台,统一技术栈、提供标准化的微服务基础设施、自动化运维平台。让所有业务团队不再关心“电从哪里来”,只需专注“做什么菜”,极大提升了基础开发效率和系统稳定性。

数据中台的出现:解决“数据孤岛”问题

痛点:业务中台解决了系统孤岛,但数据孤岛依然存在。电商业务有交易数据,内容业务有浏览数据,但数据格式不统一,无法融合分析。老板想要一个“360度用户视图”,技术部门需要耗时数月艰难地“拉通数据”。

解决方案:成立数据中台,将散落在各业务的数据统一采集、清洗、建模和管理,形成标准、可复用的数据资产(如统一的用户画像)。业务方可以直接像点菜一样,调用数据API服务,快速实现精准营销、个性化推荐等数据智能应用。

业务中台(分为通用业务中台和行业业务中台)的出现:解决“业务重复”问题

痛点:这是中台最经典的起源。集团要孵化一个新业务(如从电商拓展到社区团购),发现用户注册、登录、下单、支付这些功能全部要重写一遍,不仅慢,而且很难保证与主站体验一致。

解决方案:成立业务中台,将各业务线通用的核心业务能力(用户、商品、交易、支付等)沉淀为共享服务。新业务只需像拼积木一样组合这些服务,前端稍作定制,就能快速搭建起来,实现了业务的快速创新和迭代。

三、这样分的意义到底是什么?

对中台进行科学分类,绝非为了制造概念,而是具有重大的实践意义:

明确职责,专业分工:避免出现一个“大而全”却什么都做不精的中台团队。技术中台团队由架构师和运维专家组成,数据中台团队是数据科学家和工程师,业务中台团队则是深入业务的领域专家。各司其职,专业的人做专业的事。

精准建设,对症下药:企业可以清晰地评估自身痛点。是基础技术设施太薄弱?那就先建技术中台。是数据价值无法发挥?那就重点建设数据中台。避免了盲目投入和资源浪费。

清晰度量,评价价值:每种中台的成功标准不同。技术中台看资源利用率和系统稳定性;数据中台看数据服务调用量和业务价值提升;业务中台看业务接入数和需求响应速度。分而治之,才能更科学地衡量各中台的贡献。

迭代演进,持续发展:当中台体系变得庞大时,分类有助于其自身演进。例如,技术中台可以专注于引入更先进的云原生技术;数据中台可以深化AI能力;业务中台则可以孵化出更垂直的行业中台(金融、物流等)。

总结而言,中台不是一种固定的系统,而是一种“提炼共性、赋能个性”的架构思想和组织形态。技术中台是“筋骨”,提供基础支撑;数据中台是“大脑”,提供智能决策;业务中台是“肌肉”,提供核心动能。它们相互协作,共同构成企业强大的“数字躯干”,让前台业务这个“四肢**”能够更加灵活敏捷地探索市场,最终赢得竞争。