超越模仿:探寻智能的本源

引言:超越模仿,探寻智能的本源

近年来,以大语言模型(LLM)为代表的自然语言处理(NLP)技术,在模仿人类语言生成方面取得了令人瞩目的成就。从流畅的对话到精炼的文本摘要,机器似乎正以前所未有的速度接近人类的语言能力。然而,这种表象的成功背后,一个根本性的问题依然悬而未决:机器是真的“理解”了语言,还是仅仅在进行一场规模宏大、技艺高超的“模仿游戏”?

正如郑捷在《NLP汉语自然语言处理原理与实践》中指出的,现阶段人工智能的本质是模仿,其发展路径遵循着“模仿→象似性→算法理论”的轨迹。这揭示了当前NLP技术的核心逻辑——通过学习海量数据中的统计规律,来复现人类语言的“表象”。然而,要实现更高层次的语义分析与推理,NLP必须超越这一阶段。钟义信院士在《机制主义人工智能理论》中提出了一个更深层次的框架,即智能的生成是一个从“信息→知识→智能”的转换过程 。这一理论为我们指明了方向:真正的智能并非源于对结果的模仿,而在于对生成结果的内在机制的模拟。

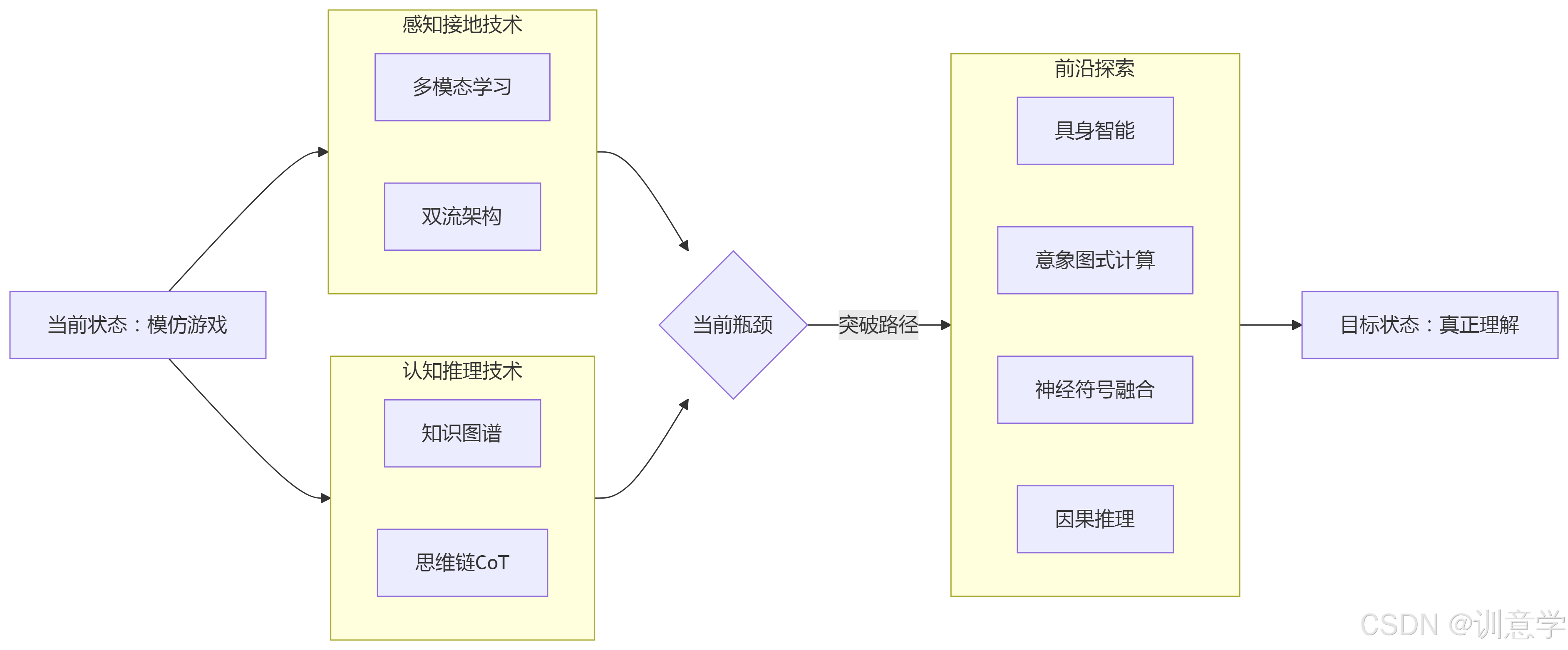

本文旨在深入探讨这一核心议题。我们将从人类语言处理的底层机制——感知(信息获取与接地)与认知(知识构建与推理)——出发,系统性地剖析NLP如何借鉴这些机制,以突破当前在深层语义理解和复杂推理方面的瓶颈。文章将分为三个部分:首先,构建感知与认知的理论基石,阐明其在语言理解中的双重作用;其次,将这些理论映射到具体的NLP技术应用中,探讨其对语义分析、知识图谱、因果推理等任务的启发;最后,展望未来的研究前沿与挑战,勾勒出一条从“模仿”走向“理解”的技术路线图。

第一部分:理论基石——人类语言感知与认知的双重机制

为了构建能够真正理解语言的AI,我们必须首先理解其原型——人类心智的工作原理。人类对语言的掌握,并非单一过程,而是感知系统与认知系统协同作用的产物。感知系统负责将抽象的语言符号与鲜活的物理世界相连接,而认知系统则在此基础上构建起复杂的意义网络和推理能力。

感知系统:语言理解的“输入与接地”

感知的核心作用是为语言提供“接地”(Grounding)的基础,解决哲学和人工智能领域长期存在的“符号接地问题”(Symbol Grounding Problem)。该问题探讨的是,一个纯粹的符号系统(如计算机程序)如何能使其内部的符号(如单词“苹果”)获得真实世界的意义(指向那个可以吃的水果,而非仅仅是与其他符号的关联)。认知语言学认为,语言的意义最终源于我们的身体与物理世界的感知交互经验。

神经科学视角

神经科学的研究为语言感知提供了生理学基础。经典的语言模型将语言功能主要定位在布罗卡区(主管语言生成)和威尔尼克区(主管语言理解)。然而,现代神经科学提出了更为精细的“双流模型”(Dual-Stream Model),认为大脑通过两条既独立又协作的神经通路来处理语言:

- 腹侧通路 (Ventral Stream): 这条通路主要连接听觉皮层与颞叶中前部,负责将声音信号映射到词汇和语义概念上。它回答的是“是什么”(What)的问题,是语义理解和概念通达的核心。当我们听到一个词时,是腹侧通路帮助我们激活其对应的意义。

- 背侧通路 (Dorsal Stream): 这条通路则连接听觉皮层与额叶后部(包括部分布罗卡区),主要负责将声音信号映射到发音动作上。它回答的是“怎么做”(How)或“在哪里”(Where)的问题,支撑着语言的复述、语音工作记忆以及语法结构的处理。这体现了语言与感知运动系统(Sensorimotor System)的紧密耦合。

这种双流并行处理的机制表明,人类的语言感知并非一个纯粹的抽象解码过程,而是深度根植于我们的听觉、运动乃至更广泛的感知系统之中。语言的意义,从神经层面看,就是符号与大脑中其他感知运动表征区域建立连接的过程。

认知语言学视角

认知语言学从另一个角度印证了感知的重要性。郑捷在《NLP汉语自然语言处理原理与实践》中强调了“象似性”(Iconicity)原理,即语言符号的形式与其所指代事物的感知特征之间存在着非任意的相似性。例如,汉字的“山”和“水”起源于对自然形态的描摹,声音词如“哗啦啦”、“叮当”则模仿了事件的声音。这种象似性是语言意义最原始的“接地”方式。

另一个核心概念是“意象图式”(Image Schema)。这是源于我们身体与环境互动所形成的基本感知运动经验结构,如“容器”(有内外之分)、“路径”(有起点、终点和路线)、“力度”(力量的施加与平衡)等 。这些前语言的、源于感知的图式,构成了我们理解大量抽象概念的认知脚手架 。例如,我们通过“容器”图式来理解“他陷入了沉思”或“我脑子里装满了想法”;通过“路径”图式来理解“我们的人生旅程”或“研究取得了进展”。这些隐喻性的表达,本质上是将抽象的认知活动映射到我们熟悉的物理感知经验上。

认知系统:意义的“构建与推理”

如果说感知系统负责将语言“接地”,那么认知系统则是在此基础上进行抽象、组织和推理,从而构建起庞大的知识网络和灵活的智能行为。钟义信院士在《机制主义人工智能理论》中提出的“信息→知识→智能”转换理论,为我们理解这一过程提供了深刻的洞见 。

机制主义人工智能视角

钟义信院士认为,智能的生成是一个层层递进的转换过程,而非简单的信息处理。这一理论框架可以完美地映射到人类的认知活动上:

- 信息获取: 对应于感知系统,它从外部世界获取原始的、形式化的“语法信息”(如声音、图像、文本符号)。这一阶段只回答“是什么”的问题。

- 知识生成: 这是认知的核心环节。大脑将零散的语法信息,结合主体的目的和背景知识,转换为包含“语义信息”(内容、含义)和“语用信息”(价值、效用)的“全信息” 。这种全信息经过组织、关联和范畴化,最终形成结构化的知识。

- 智能生成: 在知识的基础上,大脑根据特定目标,进行推理、规划和决策,形成解决问题的策略。这种动态运用知识解决问题的能力,就是智能的体现。

这个模型强调,智能并非与生俱来,也不是简单的数据累积,而是一个动态的、有目的的转换过程。它解释了为什么仅仅拥有海量数据(信息)的机器,如果缺乏有效的知识转换和智能生成机制,就无法实现真正的理解。尽管“机制主义”作为一个宏大理论,其在具体NLP项目中的量化应用案例和效果数据在公开资料中尚不明确 但其理论框架为我们审视和改进现有技术提供了高屋建瓴的指导。

哲学与认知科学视角

认知科学的研究为知识的构建提供了具体的例证。其中,“范畴化”(Categorization)是人类最基本的认知能力之一。我们通过感知具体的实例(如看到一只麻雀、一只鸽子),将其共性抽象出来,形成一个更高层次的“范畴”(鸟类)。如《NLP汉语自然语言处理原理与实践》中所讨论的,这种从具体到抽象的归纳过程,是构建本体论(Ontology)和知识图谱的认知基础。

此外,人类还通过经验形成对典型事件的结构化知识,即“框架”(Frames)和“脚本”(Scripts)。例如,我们对“去餐馆就餐”这一事件有一个默认的脚本:进入→找座位→点餐→用餐→结账→离开。这种结构化的知识使我们能够快速理解情境,填补对话中未明说的信息(例如,当朋友说“我在餐厅等了半天,菜还没上”,我们能自动推断出他已经完成了点餐环节),并对事件的后续发展进行预期。这正是深层语义理解和推理所依赖的核心认知能力。

第二部分:技术映射——认知机制在NLP语义任务中的应用与启发

理论的价值在于指导实践。本部分将深入探讨第一部分中阐述的感知与认知机制,如何映射到具体的NLP技术中,以及它们为解决当前NLP面临的深层语义理解和复杂推理瓶颈提供了何种启发。

感知机制的映射:从符号接地到多模态学习

多模态学习:符号接地的初步实践

人类通过多感官通道(视觉、听觉、触觉等)感知世界,从而为语言符号赋予意义。当代NLP研究正通过多模态学习来模拟这一过程 。以CLIP(Contrastive Language-Image Pre-training)模型为代表的技术,通过对海量“图像-文本”对进行对比学习,使得模型能够将文本描述(如“一只猫在垫子上”)与相应的视觉表征建立强关联 。这可以被视为“符号接地问题”的一种工程化解决方案:单词“猫”不再仅仅是与其他词语(如“宠物”、“喵”)在向量空间中位置相近,它还直接链接到了“猫”的视觉概念。类似地,像IEMLRN这样的模型明确提出利用图像信息来增强句子的多层次语义表征,并在自然语言推理(NLI)任务上验证了其有效性 。这表明,引入非文本的感知信息,是提升模型语义理解能力的有效路径。双流架构:从大脑到Transformer的同构

神经科学的“双流模型”在当代NLP架构中找到了惊人的技术回响。尽管功能不尽相同,但其并行处理、各司其职的设计思想被巧妙地借鉴。例如,为了解决BERT等自编码模型无法直接用于文本生成的限制,XLNet等模型引入了“置换语言模型”(Permuted Language Model, PLM),其核心正是“双流自注意力机制” 。该机制包含:- 内容流 (Content Stream): 类似于大脑的腹侧通路,它能够访问完整的上下文信息(包括当前预测位置的词本身),以编码丰富的语义表征。

- 查询流 (Query Stream): 类似于大脑的背侧通路,它只能访问上下文信息和当前预测的位置,但不能访问当前位置的内容,从而在保留自回归生成能力的同时,解决了目标泄漏问题 。

这种双流结构 的设计,使得模型能够同时兼顾深度上下文理解(内容流)和有序的序列生成(查询流),展现了从认知机制中汲取架构灵感的巨大潜力。

认知机制的映射:从知识构建到复杂推理

知识图谱与框架:模拟人类的结构化知识

对应于钟义信院士理论中“信息→知识”的转换,NLP领域的一个核心任务就是从非结构化的文本中抽取结构化知识,并构建知识图谱(Knowledge Graphs, KG)。这个过程与人类认知中的“范畴化”和“框架”构建高度相似。模型通过识别实体(如“北京”、“CEO”)、关系(如“是……的首都”、“担任”)和事件,将海量文本信息组织成一个庞大的语义网络。这种结构化知识使得机器能够:- 实现更深层次的理解: 例如,在理解“他昨天飞抵了中国的首都”时,通过查询知识图谱,模型能确切知道“中国的首都”就是“北京”,从而获得更精确的语义。

- 进行简单的推理: 基于图谱中的关系,模型可以进行“A是B的父亲,B是C的父亲,则A是C的祖父”这类多跳推理 。

虽然当前知识图谱的构建和应用仍面临知识不完备、更新困难等挑战,但它无疑是模拟人类结构化知识体系、迈向真正理解的重要一步。

思维链(Chain-of-Thought)与机制模拟:迈向复杂推理

钟义信院士理论的终极目标是实现“智能”,即利用知识解决问题的能力。当前的大语言模型在面对需要多步、复杂逻辑的推理任务时,往往会失败 。近年来兴起的“思维链”(Chain-of-Thought, CoT)提示技术 可以看作是对人类认知推理过程的一种初步模拟。通过在提示中给出“思考步骤”的范例,引导模型将一个复杂问题分解为一系列简单的、可执行的子步骤,然后逐步求解。例如,在解决一个数学应用题时,模型不再直接给出答案,而是先列出已知条件,然后写出计算公式,最后代入数值求解。

这种方法虽然仍是“模仿”——模仿人类解决问题的“过程”而非“机制”,但它揭示了一个关键点:显式地展现推理路径,能显著提升模型在复杂任务上的表现。这与认知科学中关于“系统2”思维(深思熟虑的、逻辑的)的研究不谋而合 ,也印证了钟义信院士关于“智能”是基于知识进行规划和决策的观点。它标志着NLP从仅仅模仿结果,向模仿“生成结果的过程”迈出了重要一步。

第三部分:未来研究前沿与挑战

尽管NLP在借鉴认知机制方面已取得初步成果,但从“模仿”到“理解”的道路依然漫长。未来的研究需要在更深的层次上融合认知科学的洞见,并解决当前技术范式的根本性局限。

研究前沿:从接地到具身,从关联到因果

具身智能与意象图式:实现深度接地

当前的多模态学习主要依赖静态的“文本-图像”数据集,这是一种“被动式”的接地。然而,人类的语言意义根植于与物理世界的主动交互中。未来的一个关键方向是发展“具身智能”(Embodied AI),即让AI代理(如机器人)在模拟或真实的环境中,通过执行任务(如“拿起桌上的红苹果”)来学习语言。这种主动的感知-动作循环,能为语言提供更丰富、更动态的接地。

在此基础上,明确地将认知语言学中的“意象图式”计算化、模型化,是实现深度理解的另一前沿。尽管“意象图式”在认知科学中被广泛研究 但在NLP领域,它“很少被考虑” ,其计算模型仍存在主观性和局限性 。未来的模型需要能够学习“容器”、“路径”、“平衡”等基本图式,并利用它们来理解抽象和隐喻性语言。例如,模型不仅知道“in”是一个介词,更能理解其背后“容器”图式的空间关系,从而更好地理解“in trouble”(陷入麻烦)和“in love”(坠入爱河)等隐喻表达。目前尚无公开的NLP模型明确宣布成功实现了意象图式 这标志着一个巨大的研究机遇。神经符号主义与因果推理:探寻智能机制

当前的大语言模型本质上是强大的关联引擎,它们擅长学习“X和Y经常一起出现”,但难以理解“X导致Y”。要真正模拟钟义信院士所说的“机制”,AI必须具备因果推理能力。未来的研究趋势之一是“神经符号主义”(Neuro-symbolic AI) ,它试图将神经网络强大的模式识别能力与符号系统清晰的逻辑推理能力相结合。这样的混合系统或许能够更好地处理需要严格逻辑和因果关系的复杂推理任务。

此外,将钟义信院士的“机制主义人工智能理论” 从哲学框架转化为可计算、可验证的模型,是另一个极具挑战性的前沿。这需要研究者设计出能够动态实现“信息→知识→智能”转换循环的新型AI架构,而不仅仅是在现有Transformer架构上增加参数规模。

面临的挑战:评估体系的革新

随着模型能力从模仿走向理解,我们评估AI的方式也必须彻底革新。现有的基准测试正暴露出越来越多的问题。

传统基准的饱和与失效

像GLUE、SuperGLUE等经典基准 曾是推动NLP发展的重要标尺。然而,随着模型能力的飞速提升,这些基准逐渐“饱和”,模型在这些任务上的高分越来越难以反映其真实的语言理解能力 。更严重的是,研究发现模型常常利用数据集中的统计偏见和“捷径”来获得高分,而非真正理解任务 。面向复杂推理的新一代基准

为了应对挑战,研究社区自2023年以来推出了大量旨在评估模型深度理解和复杂推理能力的新基准 。例如:- 知识与推理密集型基准: C-Eval 、M3Exam 等基准测试模型在不同学科领域的高级知识和推理能力。

- 复杂认知任务基准: C²RBench 和 THINK-Bench 等专注于评估模型的认知复杂性,涵盖多步推理、逻辑推理和规划能力。

- 多工具使用基准: ToolComp 评估模型在解决复杂问题时,调用和组合多种外部工具(如计算器、搜索引擎)的能力,这更贴近人类解决实际问题的方式。

这些新基准 的涌现,标志着评估的重心正从“语言能力测试”转向“认知与推理能力测试”。

超越准确率:全新的评估范式

单一的准确率指标已不足以衡量真正的智能。未来的评估体系需要更加立体和深入:- 过程评估 (Process-based Evaluation): 不仅要看最终答案是否正确,更要评估推理过程的质量、逻辑一致性和事实准确性 。像“链式思维”质量评估、推理感知平衡(RH-AUC)等新指标正在被探索 。

- 系统化与对抗性评估: 需要从孤立的任务转向对整个系统的全链路验证 ,并使用CheckList 等工具进行更细粒度的对抗性测试,主动发现模型的弱点。

- 人机对齐与价值评估: 引入“LLM-as-a-Judge” 等方法,利用更强大的模型或人类反馈来评估输出的质量、创造性和安全性,确保AI的发展与人类价值观对齐。

结论:通往真正理解的路线图

当前,以大语言模型为代表的NLP技术正处在一个关键的十字路口。一方面,它们在模仿人类语言方面的成就令人惊叹,展现了“模仿”路径的巨大潜力。另一方面,它们在深层理解、常识推理和因果判断上的根本性缺陷,也清晰地标示出这条路径的天花板。

本报告系统性地回顾了人类语言处理的感知与认知双重机制,并探讨了它们如何映射到现有的及未来的NLP技术中。我们看到,无论是通过多模态学习实现的初步“接地”,还是通过“思维链”对推理过程的模拟,NLP正努力从模仿语言的“表象”,转向模拟心智的“机制”。

通往真正理解的路线图已经逐渐清晰。它要求我们:

- 理论上, 必须更深入地借鉴神经科学、认知语言学和人工智能哲学(如钟义信的机制主义理论)的成果,将符号接地、意象图式、因果推理等核心概念,从理论探讨转化为可计算的模型。

- 技术上, 必须突破当前以Transformer为核心的技术范式,探索具身智能、神经符号系统等更能体现认知机制的新架构。

- 评估上, 必须抛弃对单一、静态基准的迷信,构建能够衡量复杂推理、过程质量和价值对齐的新一代评估体系。

从模仿到理解的跨越,将是一个长期而艰巨的挑战。但这不仅是技术上的迭代,更是对智能本源的哲学追问。只有超越对结果的模仿,真正深入到生成智能的内在机制,人工智能才能最终摆脱“高超的模仿者”的身份,成为我们真正意义上的智能伙伴。