光伏助力碳中和:智慧运营平台如何精准计算与追踪减排贡献?

内容摘要

某企业建了 1 万平方米光伏屋顶,一年发了 120 万度电,却算不清到底减了多少碳。申报绿色工厂时,因拿不出精准数据,错失了政策补贴。光伏本是碳中和的 “优等生”,但很多时候,它的减排贡献就像藏在口袋里的钱,说不清具体数目。智慧运营平台的出现,能否给光伏装上 “减排计算器”?它又是如何让每一度光伏电的减碳量都明明白白,让光伏电站在发电的同时,成为企业拿得出手的 “绿色名片”?

一、光伏减排的 “糊涂账”:为什么减了多少碳总说不清?

光伏发的电是零碳能源,替代火电就能减少碳排放,这本是明账,但实际算起来却像一团乱麻。

最容易混淆的是 “度电减排量”。不同地区的电网结构不一样,火电占比高的地方,一度光伏电减排多;水电风电多的地方,减排量相对少。就像同样一杯水,在沙漠和雨林的价值不同。某企业在山西和云南都有光伏电站,同样发 100 万度电,减排量却差了近一倍,没算明白前,总以为是数据错了。

“自发自用” 和 “上网电量” 的账更难算。企业自己用的光伏电,直接替代了从电网买的电;卖给电网的电,减排量要按电网平均碳排放算。某工厂的光伏电一半自用一半上网,财务人员对着两张电表读数,算错了三次才理清减排量。

还有 “全生命周期” 的坑。光伏板生产过程会产生碳排放,有人说 “光伏电站前两年是在‘还碳债’”。某光伏项目因没算清生产环节的碳排放,宣传减排成果时被质疑 “数据造假”,反而影响了企业信誉。

传统计算靠 Excel 表格手动统计,就像用算盘算航天数据,不仅慢还容易出错,让光伏的减排贡献成了 “看得见摸不着” 的数字。

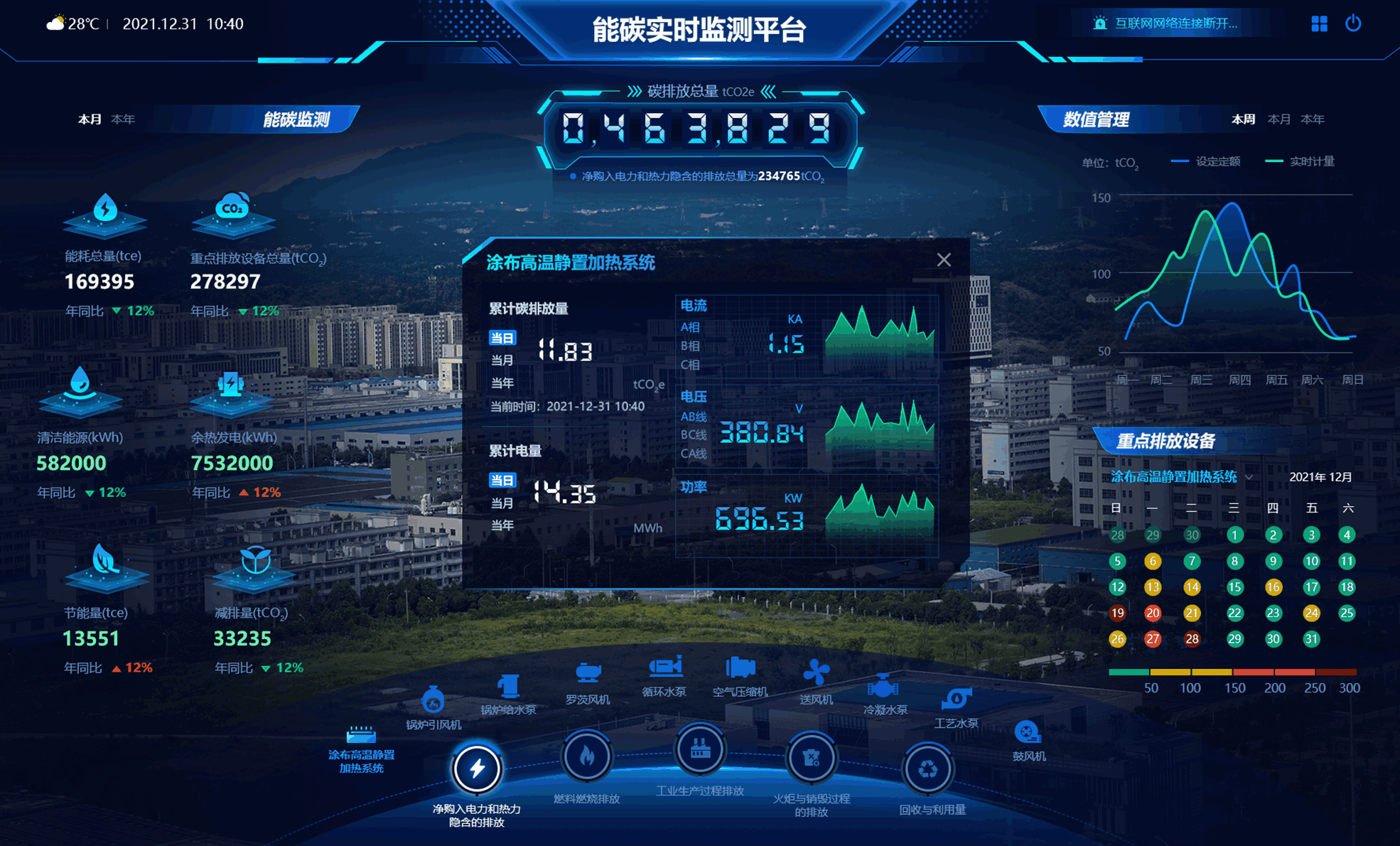

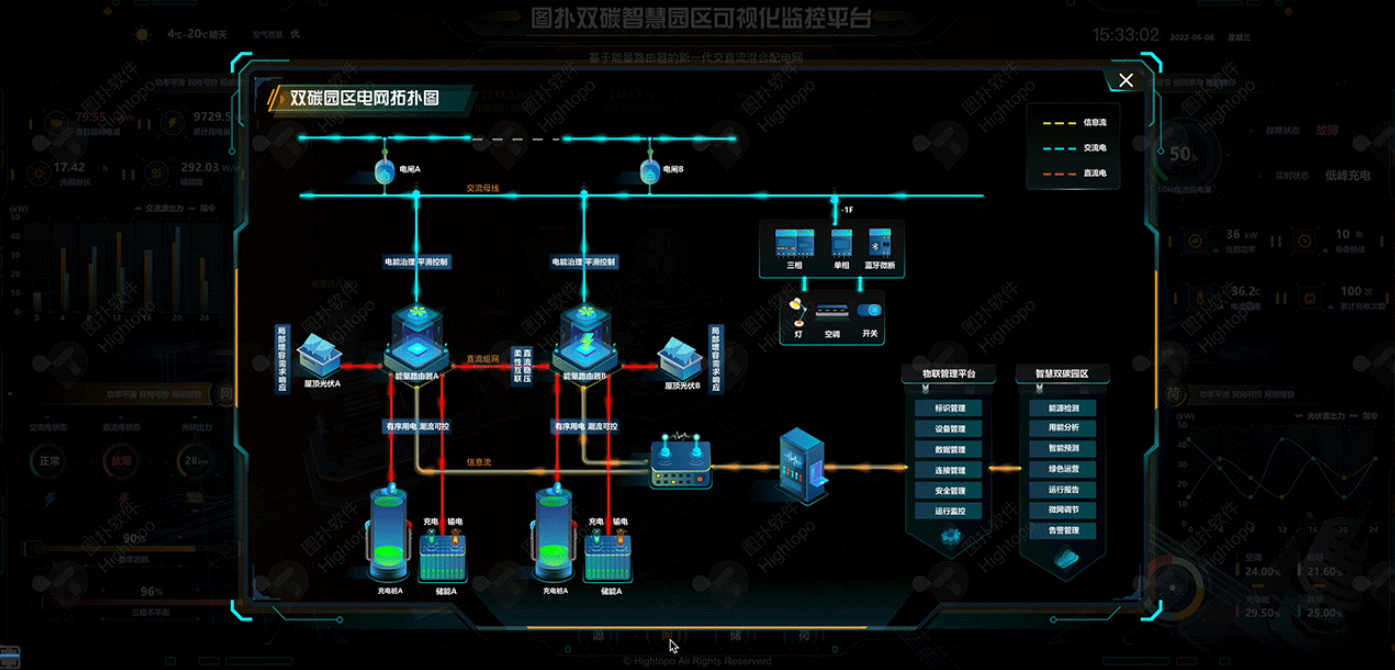

二、智慧运营平台:给光伏装上 “碳足迹追踪器”

如果把光伏电站的减排过程比作一场马拉松,智慧运营平台就是精准的计时系统,能记录每一步的 “碳消耗” 和 “碳节约”。

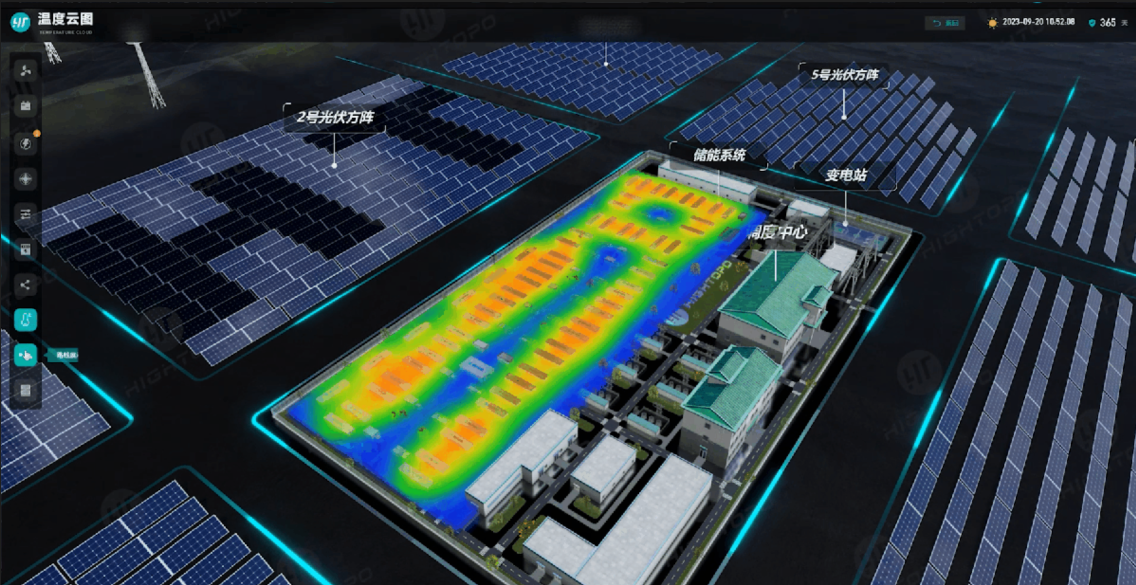

平台的 “实时减排仪表盘” 最直观:屏幕上跳动的数字显示 “今日减排 2.3 吨二氧化碳”,旁边的柱状图对比 “光伏发电量” 和 “替代火电的碳排放量”。就像给汽车装了油耗表,每度电的减碳效果一目了然。上海某园区的平台曾显示,某天的减排量突然降了 30%,排查后发现是光伏板被落叶遮挡,清理后数据立刻回升。

“全生命周期计算器” 是本明白账:输入光伏板的生产地、运输距离、安装材料等信息,平台自动算出 “碳债” 总量,再按发电量逐步扣除。就像算房贷,既知道总欠款,也清楚每月还多少。江苏某光伏企业用这功能,证明自家电站在第 18 个月就 “还清碳债”,比行业平均水平早了 6 个月。

“多场景分账系统” 能理清复杂情况:自动区分 “自发自用”“余电上网” 的电量,分别套用不同的碳排放系数计算。就像超市收银机,自动区分不同商品的价格和折扣。广东某工厂靠这系统,每月能精准算出两种用电模式的减排量,申报补贴时一次通过。

三、实战案例:平台如何让减排贡献 “有据可查”

浙江某 “光伏 + 制造” 企业的实践,让智慧运营平台的价值实实在在落地。

这家企业有 3 万平方米光伏屋顶,过去两年总发电量 500 万度,但减排数据一直是 “大概”“估计”。申报碳中和试点时,因数据不精准被驳回,企业才决定引入智慧运营平台。

平台上线后,第一件事就是给光伏电站建 “碳档案”:

- 每天记录光伏发电量、自用比例、上网电量

- 自动调取当地电网的 “碳排放强度” 数据(比如浙江电网每度电平均排放 0.58 吨二氧化碳)

- 扣除光伏板生产、运输环节的 “碳成本”

运行半年后,平台生成了详细的 “减排报告”:

- 总发电量 280 万度,相当于替代标准煤 850 吨

- 累计减排二氧化碳 2100 吨,相当于种了 11 万棵树

- 生产环节的 “碳债” 已偿还 60%,预计第 3 年实现 “净减排”

更关键的是,这些数据能对接政府的碳排放管理平台,自动生成符合要求的申报材料。今年年初,企业凭平台提供的数据,成功入选省级碳中和示范企业,拿到了 200 万元专项补贴。

四、从 “算得清” 到 “用得好”:平台打开的减排新玩法

智慧运营平台不仅能算清减排量,还能让这些 “看不见的碳” 变成实实在在的收益,就像把空气变成可交易的商品。

参与 “碳市场交易” 是最直接的方式。平台算出的减排量经第三方认证后,可在碳市场出售。湖北某光伏电站去年通过这种方式,将 1.2 万吨减排量卖给了一家化工企业,额外收入 80 万元,相当于多赚了半年的电费。

“绿电溢价” 带来新收益。平台出具的 “绿色电力证书”,能证明企业使用的是零碳电力,产品可贴上 “低碳标签”。某家电企业靠这标签,产品售价提高 5% 仍供不应求,一年多赚 3000 万元,远超光伏电站的投入成本。

“减排数据可视化” 助力品牌建设。平台生成的动态减排图表,可嵌入企业官网、产品说明书,让消费者直观看到 “买这件产品减少了多少碳排放”。某饮料企业在包装上印上 “本产品生产使用光伏电,每瓶减排 50 克碳”,销量提升了 12%。

某光伏运营商算过一笔账:没平台时,减排数据只能 “自己看”;有平台后,这些数据能变成 “碳资产”,综合收益提升了 25%,就像给鸡蛋找到了更值钱的销路。

五、平台也怕 “数据污染”:哪些情况会让减排量 “虚高”

智慧运营平台虽然精准,但如果源头数据出问题,算出的减排量就像注水猪肉,看着多实则水分大。

“电表不准” 是常见漏洞。某光伏电站的电表慢了 5%,一年多计 20 万度电,平台据此算出的减排量虚高 100 吨,被核查时发现,反而影响了企业信用。

“参数选错” 会差之千里。把 “西北地区电网碳排放系数” 错用成 “南方电网” 的数据,一度电的减排量就多算 0.2 吨。某企业因这错误,三年累计多报减排量 5000 吨,被要求重新核算时损失了申报机会。

“边界不清” 导致重复计算。光伏电站和企业厂区共用变压器,平台若没分清两者的用电量,可能把电网供电也算成光伏减排。某园区曾因此重复计算减排量,被质疑后花了三个月才理清数据。

六、用好平台的 “黄金法则”:让每笔减排都 “经得起查”

要让智慧运营平台真正成为光伏减排的 “证人”,这些实操技巧必不可少。

“给设备定期体检” 是基础。就像给秤校准,每季度检查电表、传感器的精度,确保原始数据准确。山东某光伏电站坚持这么做,三年来减排数据零误差,成为当地的示范案例。

“选对碳排放系数” 很关键。关注政府发布的最新系数,比如国家发改委每年更新的区域电网排放因子,及时在平台中更新。某企业因及时调整了 2023 年的系数,申报数据一次性通过审核。

“保留完整数据链条” 不能少。平台记录的发电量、用电记录、系数来源等,要保存至少 5 年,就像保留发票一样。某光伏项目接受核查时,因能提供三年的原始数据,顺利通过国际碳标准认证。

光伏电站不只是发电设备,更是企业参与碳中和的 “绿色武器”。智慧运营平台让这武器有了 “瞄准镜”,既能精准计算减排量,又能把数据变成资产。随着碳市场越来越完善,这些看得见、算得清的减排贡献,会成为企业的核心竞争力,让光伏在碳中和的路上走得更稳、更远,真正实现 “每度电都带着绿色勋章”。