跨部门共享研发文档总是困难重重该如何改善

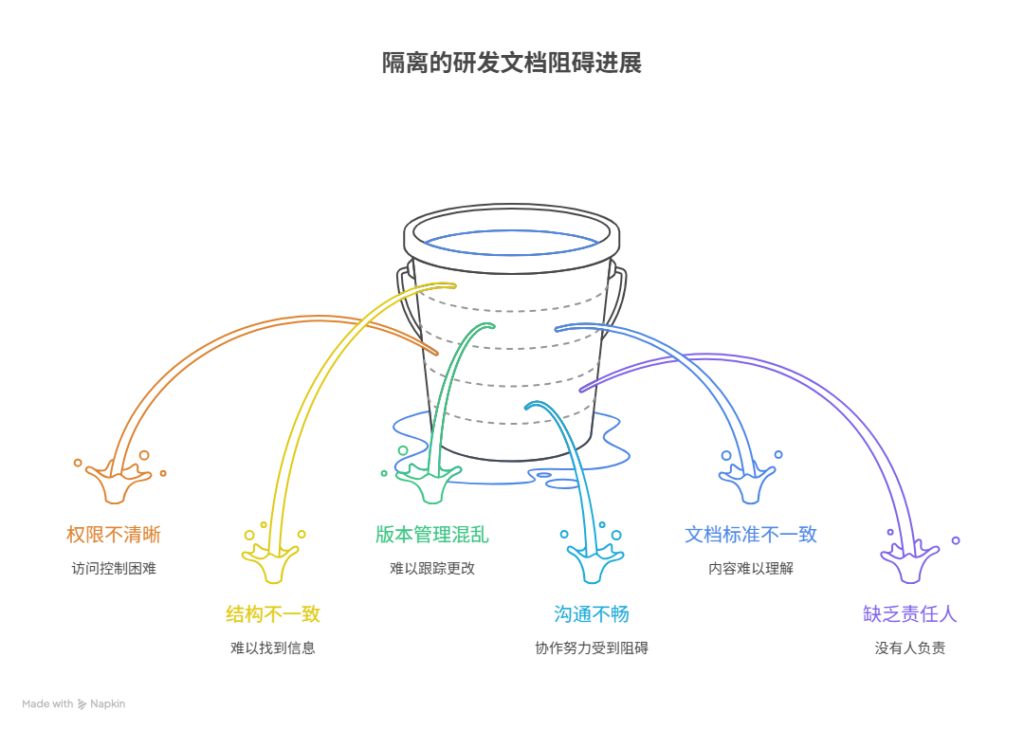

跨部门共享研发文档之所以困难,主要原因在于:权限设置不清晰、信息架构缺乏统一、版本管理混乱、沟通机制不畅、文档标准不一致、缺乏责任人制度、数据安全顾虑、协作工具碎片化。这些问题叠加,导致研发资料即使存在,也无法被快速获取和正确理解。根据中国信息通信研究院的调研,近七成企业在知识管理方面存在“找不到、看不懂、信不过”的困境。

正如《数据安全法》所强调,信息必须分级分类管理,才能实现真正的价值。要改善这一局面,需要从制度、流程、技术和文化四个层面入手,建立可持续的共享与复用体系。

一、共享困难的现象与典型场景

跨部门文档共享往往表现为“明明有,但用不上”。研发团队在推进项目时,常常需要调用测试报告、需求说明、接口文档和运维手册,但在实际搜索时却被迫通过口头询问或反复发送邮件来获得。信息孤岛与重复劳动是最直接的表现。

在一些大型企业中,甚至会出现同一个文档在多个地方被独立维护的情况。一个接口文档可能同时出现在研发系统、测试平台和邮件附件中,三份内容版本不一致,造成理解偏差。由此带来的后果是项目进度被拖延,错误被重复引入,甚至出现质量事故。

二、权限与安全的双重约束

很多部门在共享文档时犹豫不决,最主要的顾虑就是安全与合规。研发资料往往涉及核心算法、客户信息、生产数据,一旦越权访问或泄露,将带来严重后果。

《个人信息保护法》明确规定,企业必须控制数据访问范围,并建立留痕机制。但在跨部门场景下,权限边界容易模糊。例如,市场部需要查阅部分接口说明,但研发担心其越权获取底层逻辑;测试团队需要生产环境的数据验证,但安全部门担心泄露风险。安全与效率的博弈,使共享陷入拉锯。

若缺乏自动化权限回收与分级管理,离职员工或外部合作方甚至可能继续持有访问权。这类隐患在安全事件统计中占据较高比例,也是跨部门共享屡屡受阻的根源之一。

三、标准与规范的缺失

跨部门共享的另一个重大障碍是缺乏统一标准。研发文档格式各异,有的部门使用Markdown,有的部门依赖Office文档,还有的团队采用Wiki系统,导致跨平台阅读体验极差。

更关键的是,缺少元数据与目录规范。标题命名随意,文档责任人不明,更新日期不固定,使得其他部门即使拿到文档,也难以判断其可信度。文档不是不能共享,而是共享后“难以用得放心”。

在一些企业中,虽然建立了知识库,但由于没有执行统一模板,文档数量越多,混乱程度越高。知识库逐渐变成“文档坟场”,信息反而被埋没。

四、沟通机制的缺陷

跨部门协作不仅依赖文档,更依赖沟通机制。如果沟通不足,文档共享再完善也可能失效。很多企业的文档共享停留在“存进去”,但没有相应的解读与培训机制。文档与实际使用场景脱节,导致理解偏差与错误解读。

同时,文档更新往往缺乏通知机制。一个部门修改了关键接口文档,但其他依赖该文档的部门并不知情,结果在开发和测试阶段出现大量返工。信息传递链条的断裂,成为共享失败的又一隐性因素。

五、技术工具的碎片化

研发团队常常使用多种工具:代码托管平台、测试平台、需求管理工具、文档协作系统。这些工具往往由不同部门独立采购,缺乏集成。文档分散在不同系统中,形成新的信息孤岛。

在工具割裂的环境中,即使某个部门积极维护文档,其他部门也难以在第一时间获得。跨部门共享的困难,不是“愿不愿意”,而是“能不能”。缺乏统一平台,是跨部门文档管理的顽疾。

值得注意的是,一些现代化的文档协作管理系统,例如PingCode,已经开始在权限、版本、元数据、审计和集成方面提供全流程支持,使跨部门共享从技术层面具备可行性。

六、改善路径:制度与流程先行

要真正改善跨部门文档共享,必须从制度与流程入手。首先,要明确共享的边界与原则,在满足合规的前提下最大化信息流动。其次,要建立责任人制度,每个关键文档必须有明确的所有者,负责其更新与解读。

在流程层面,建议把文档共享作为研发交付的一部分。例如,接口开发完成后,不仅要提交代码,还必须同步更新接口文档并通知相关部门。测试上线前,不仅要有测试用例,还要有标准化的测试报告。把文档共享写进流程,而不是靠自觉,才能形成闭环。

此外,建立跨部门的定期知识评审机制也是有效方式。通过评审发现冗余、过时和缺失的文档,并在会上明确改进责任。文档共享必须是“持续工程”,而不是一次性任务。

七、技术与平台的助力

在制度与流程之外,技术平台是跨部门共享的基础。一个合格的共享平台,应具备以下特征:统一入口、细粒度权限、自动化版本管理、强大的检索与索引、操作留痕、跨系统集成。

统一入口能避免信息割裂,细粒度权限保障安全,版本管理减少冲突,检索与索引提升效率,操作留痕确保责任追溯,跨系统集成打破部门壁垒。平台不仅是存储空间,更是共享的“交通枢纽”。

在选择平台时,应优先考虑支持标准化模板与元数据管理的系统,避免文档质量参差不齐。同时,应通过水印、访问日志和异常检测,保证安全与合规性。

八、文化与意识的培养

跨部门共享最终落脚于文化。如果员工习惯把文档当作“附属品”,共享永远难以真正发生。必须让团队认识到,文档不仅是记录,更是组织的知识资产。

管理者需要以身作则,在会议与决策中主动引用文档,而不是仅依赖口头汇报。通过把文档使用与绩效评价挂钩,把优秀文档作为案例展示,逐渐培养“写给组织、留给未来”的意识。共享不只是工具问题,更是文化共识。

同时,要建立激励机制,对积极共享和维护文档的员工给予认可与奖励。把共享变成一种荣誉,而不是负担,才能在组织中形成正循环。

常见问答(FAQ)

问:跨部门共享文档为什么总是执行不下去?

答:主要原因在于缺乏统一标准、责任不清、工具碎片化和安全顾虑。很多时候并不是不愿意共享,而是共享后的文档无法被有效利用,导致投入与产出不成比例。

问:如何在保障安全的同时实现高效共享?

答:可以通过分级权限与操作留痕实现。例如,高敏感文档仅允许核心成员查看,而普通说明文档可以开放给更多人。借助访问日志和定期审计,可以做到“既能流动,又可控”。

问:我们已经有知识库,为什么还是找不到需要的文档?

答:问题可能在于缺乏统一的元数据与命名规范,导致搜索结果冗余或不准确。建议为每类文档强制设置责任人、更新时间、版本号和关键词,并定期清理冗余资料。

问:跨部门共享需要专门的工具吗?

答:需要。虽然可以依靠邮件和群聊临时传递,但长期来看,只有统一平台才能保证可持续。平台能在权限、版本、检索和审计方面提供保障,避免人为疏漏。

问:如何推动员工真正参与文档共享?

答:要结合制度与激励。一方面把文档交付纳入研发流程,另一方面建立奖励机制,对积极共享的行为进行表彰。更重要的是管理层要以身作则,让员工看到共享带来的真实价值。

问:跨部门共享会不会影响效率?

答:如果方式不对,确实可能增加负担。但通过统一标准、平台自动化和流程绑定,反而能减少重复沟通与返工。长期看,共享提高的效率远大于前期投入。

问:共享文档的可信度如何保证?

答:需要建立版本控制与评审机制。只有经过责任人确认、最新更新的文档才能被标记为高可信。搜索结果中优先展示高可信内容,避免因过时文档导致错误。

问:小公司也需要跨部门共享体系吗?

答:需要。规模小并不意味着没有风险。很多初创企业因为缺乏共享机制,人员一旦离职就造成严重的知识断层。早期建立共享文化和机制,能为企业后续发展打下