Nature Communications发布智能光电探测研究:实现0.3-1.1 THz波段强度-偏振-频率连续高维感知

引言

近日,北京大学电子学院、物理学院联合上海理工大学太赫兹技术创新研究院等多个团队在《Nature Communications》 上发表了一项突破性研究成果,题为《深度学习 enabled 的超宽带太赫兹高维光电探测器》(Deep learningenabled ultrabroadband terahertz highdimensional photodetector)。 https://doi.org/10.1038/s41467-025-63364-8

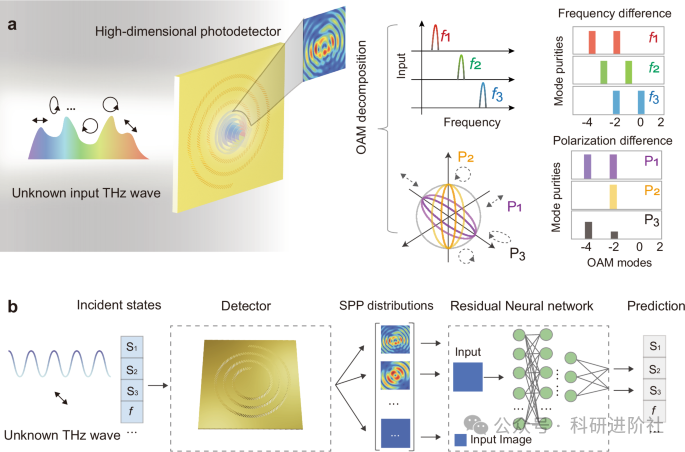

该研究成功研制出一种基于超表面和人工智能的新型光电探测器,首次实现了在0.3–1.1THz频段内对光强、偏振和频率三个维度的连续、同步高精度探测,终结了传统探测器只能“顾此失彼”的时代。

超表面“编码”+深度学习“解码”,破解高维探测难题

传统高维探测方案要么依赖多个离散探测器拼接(体积大、效率低),要么受限于材料固有特性(如石墨烯仅能探测特定波长/偏振),无法覆盖连续宽波段的三维光信息。而该研究通过两大创新设计,完美解决了这一痛点:

1.超表面:让光的偏振与波长“刻”进轨道角动量

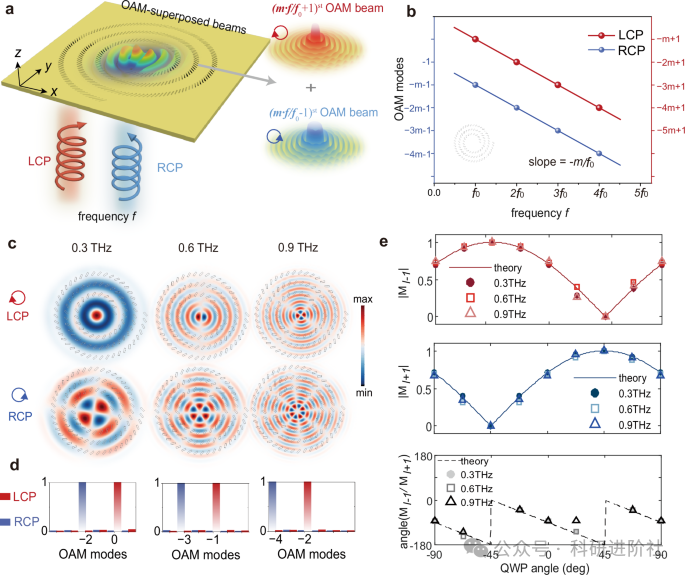

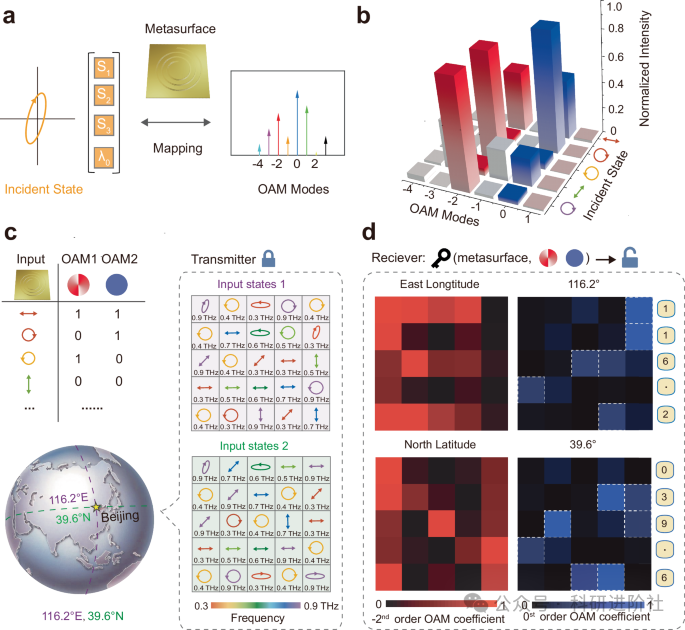

研究团队设计了一种特殊的螺旋排列纳米狭缝超表面,其核心原理是色散驱动的轨道角动量(OAM)倍增机制。通过巧妙解耦“频率控制的传输相位”与“偏振控制的几何相位”,超表面能将入射光的波长和偏振信息,分别编码成独特的“极化激元涡旋图案”——比如,涡旋的拓扑电荷随频率线性变化,涡旋的模式纯度则由偏振状态决定。

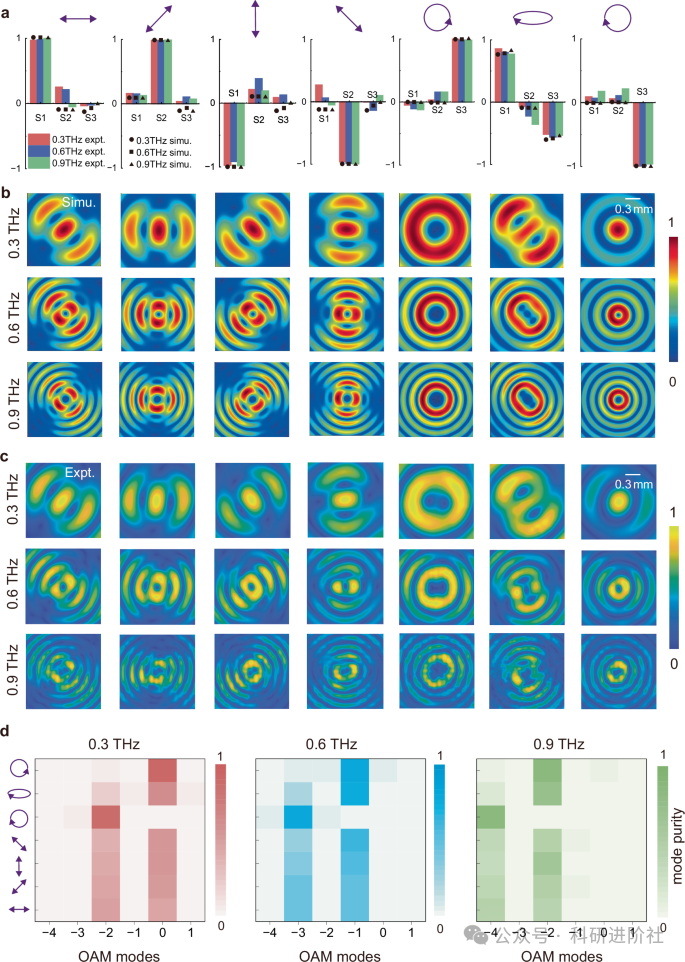

简单来说,不同波长、不同偏振的太赫兹光,照射到这个超表面上,会生成“独一无二”的涡旋光斑。例如,左圆偏振光(LCP)会激发特定阶数的贝塞尔涡旋光束,右圆偏振光(RCP)则激发另一阶数,而任意偏振光(如线偏振、椭圆偏振)可看作两种圆偏振光的叠加,其涡旋图案也会呈现对应的混合特征。这种“一对一”的映射关系,为高维信息提取奠定了物理基础。

2.深度学习:精准“读懂”涡旋图案的隐藏信息

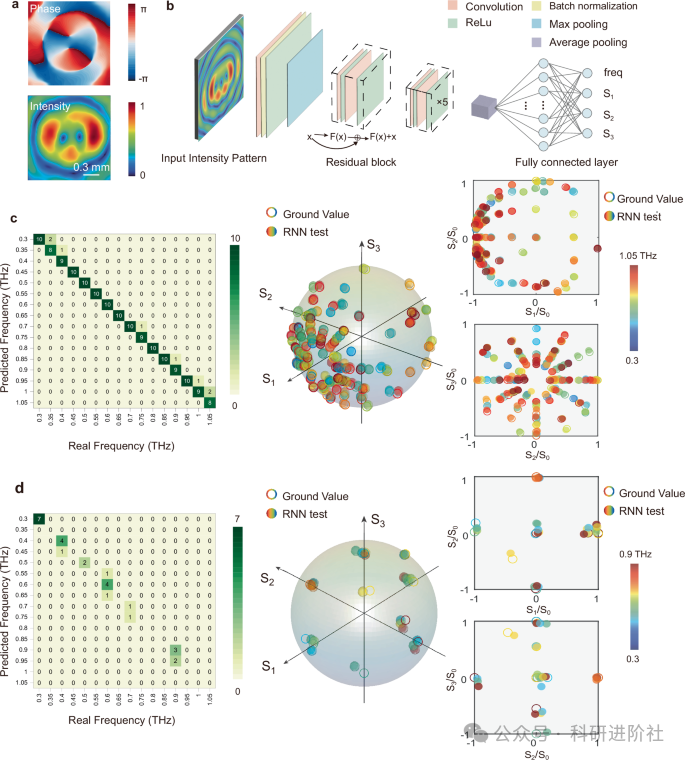

尽管超表面实现了光信息的“编码”,但面对非整数频率下复杂的分数阶涡旋(由无数整数阶OAM叠加而成),传统的OAM分解方法难以直接解析。研究团队引入残差神经网络(ResNet) ,将超表面生成的涡旋强度图案作为输入,通过训练381种偏振状态、16个波长的6096组数据(含噪声添加、图像平移等数据增强),让模型精准“解码”光的三维信息。

实验结果显示,该神经网络在0.3-1.1THz超宽带内,频率预测精度可达25GHz,偏振预测平均误差仅2.8%,频率预测平均误差仅4.3%。更关键的是,它无需任何移动部件或bulky光学元件,真正实现了“单芯片三维连续探测”——无论是线偏振、椭圆偏振还是圆偏振光,都能被准确识别。

开启高维光场探测新时代

这项研究的意义远超器件本身:

1.解决了高维光场探测的难题:首次在连续参数空间中实现三维光场(强度偏振频率)的全面解析,无需机械移动部件或复杂光学系统。

2.为智能光子器件设立新标杆:展示了人工智能与光子技术深度融合的巨大潜力,推动光电探测向“智能化”方向发展。

3.具备广泛的应用前景:技术路线可扩展至微波至可见光波段,在光学计算、高速通信、生物成像、遥感监测等领域都具有广泛应用前景。

4.开辟了新的研究范式:为多维度光学信息处理提供了新思路,可能引发一系列后续技术创新。

该研究成果不仅突破了现有光电探测器的维度限制,更开创了“超表面+人工智能”融合的新型光电探测架构,为下一代光电子技术的发展指明了方向。

图1:智能高维光电探测器的设计原理

图2:具备高维识别能力的超表面设计

图3:三个波段下不同偏振的高维探测结果

图4:基于深度学习技术的智能偏振光谱探测器的实现

图5:利用所设计的超表面实现信息加密的实验演示

【注】小编水平有限,若有误,请联系修改;若侵权,请联系删除!