焦耳热技术助力顶刊研究:薄层质子交换膜实现高效水电解制氢

导语

质子交换膜水电解(PEMWE)是绿色制氢的关键技术,但其发展一直受限于膜材料的质子传导率与氢气阻隔性能之间的平衡难题。重庆大学李俊教授与西北工业大学陈芳教授团队在Chemical Communications上发表创新研究成果,采用先进的焦耳热技术路线对50μm超薄全氟磺酸膜进行后处理,成功实现了膜内离子簇纳米结构的精准调控。该研究为下一代高性能质子交换膜水电解技术提供了新思路,对推动清洁能源发展具有重要意义。

研究亮点

创新方法:采用焦耳热冲击策略,实现膜内离子簇结构的精准重构

性能突破:质子电导率提升至0.2 S cm⁻¹,氢渗透率降低30%

指标卓越:在0.3 mgPGM cm⁻²低负载下,电流密度达3.72 A cm⁻²@1.9 V

稳定耐久:在2 A cm⁻²条件下稳定运行1250小时,衰减率仅10 μV h⁻¹

技术实现

本研究的关键突破在于采用了先进的焦耳热处理技术,该技术能够提供:

超快速升温:升温速率达10⁴ °C min⁻¹量级

精确温度控制:确保处理过程均匀稳定

均匀热场分布:避免局部过热或结晶

可定制工艺参数:满足特殊研究需求

这些技术特性为实现膜内离子簇的精准调控提供了重要保障,使研究者能够选择性激活富磺酸基团区域的重排过程,同时抑制C-F主链的结晶化。

图文解析

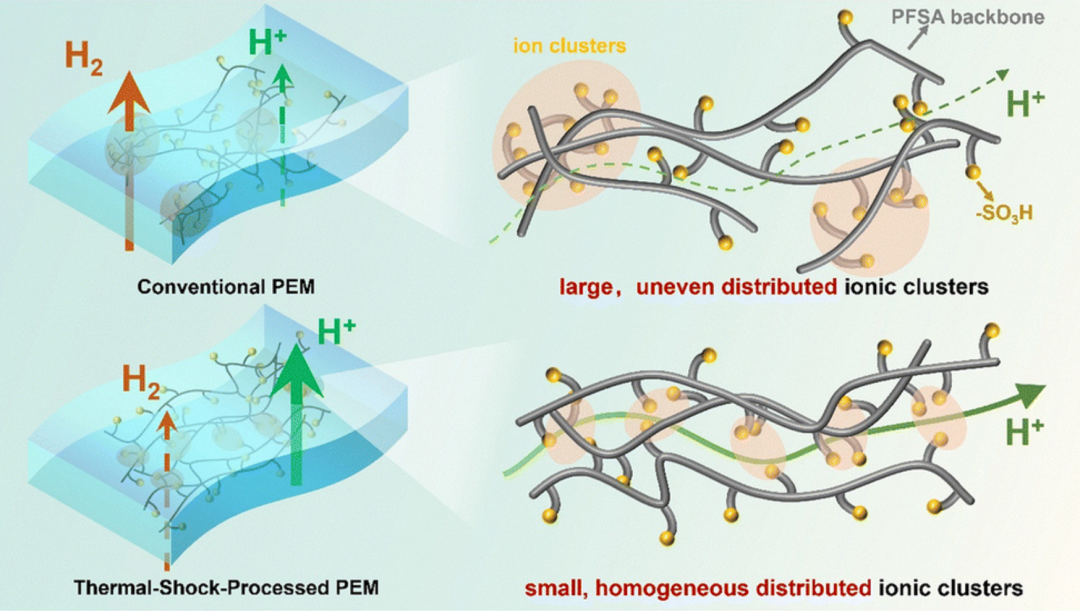

图1展示了焦耳热后处理策略的实现原理。该技术利用电流通过导电基底产生的焦耳热效应,实现快速、均匀的热处理,成功构建了尺寸更小、分布更均匀的离子簇结构。

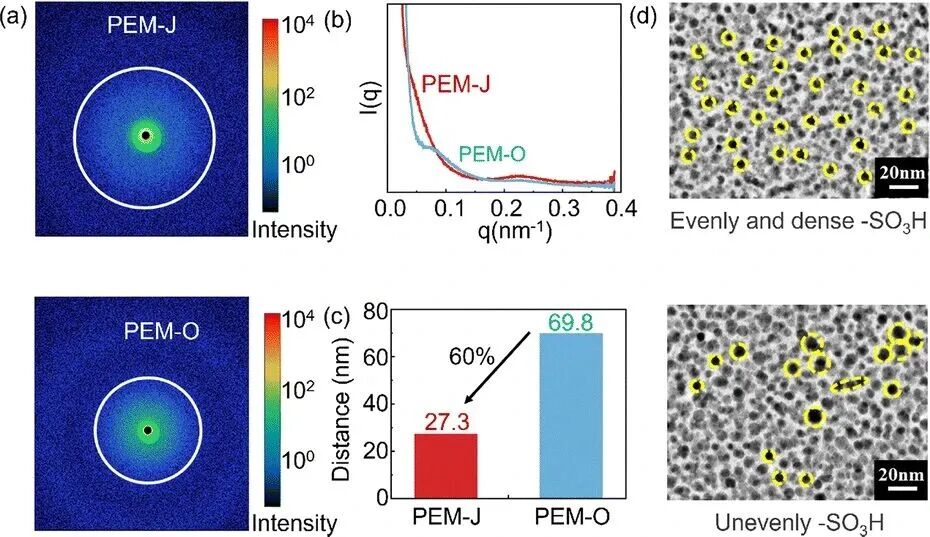

图2通过SAXS和TEM对膜微观结构进行表征。结果显示,经处理的PEM-J膜离子簇间距减小60%,平均尺寸为4.3 nm且分布致密,结晶度显著降低。

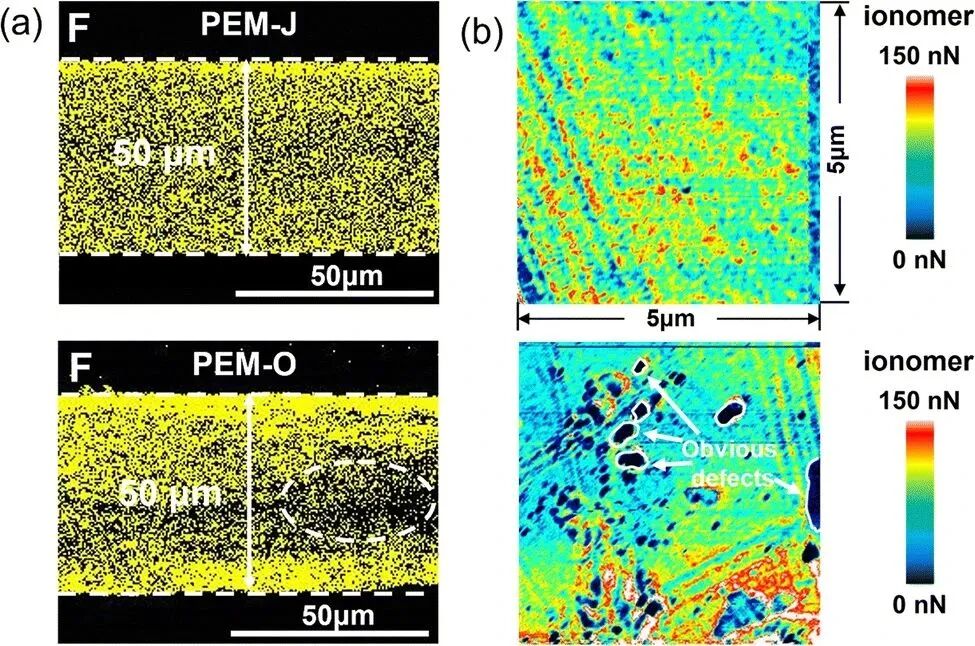

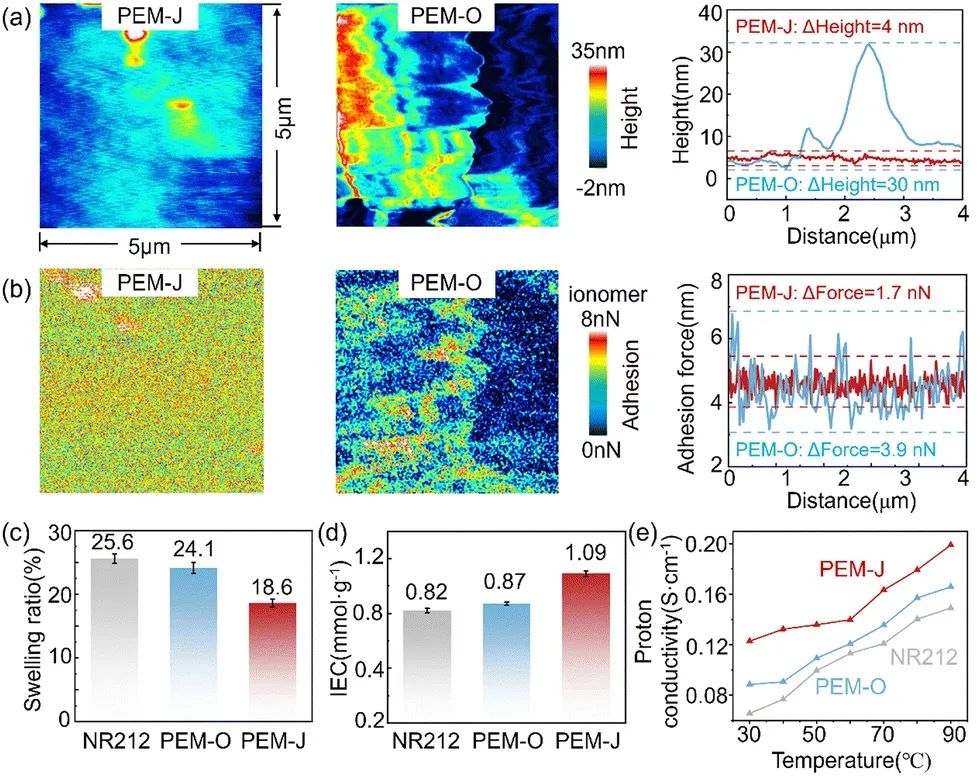

图3采用SEM和AFM对膜表面形貌与元素分布进行解析。EDS元素mapping显示PEM-J中F、S元素分布更加均匀致密,表面离子聚合物呈连续均匀分布。

图4通过液相原子力显微镜研究膜在溶胀状态下的形貌演变。PEM-J表现出均匀的溶胀行为,在溶胀状态下仍保持高度均匀的离子分布。

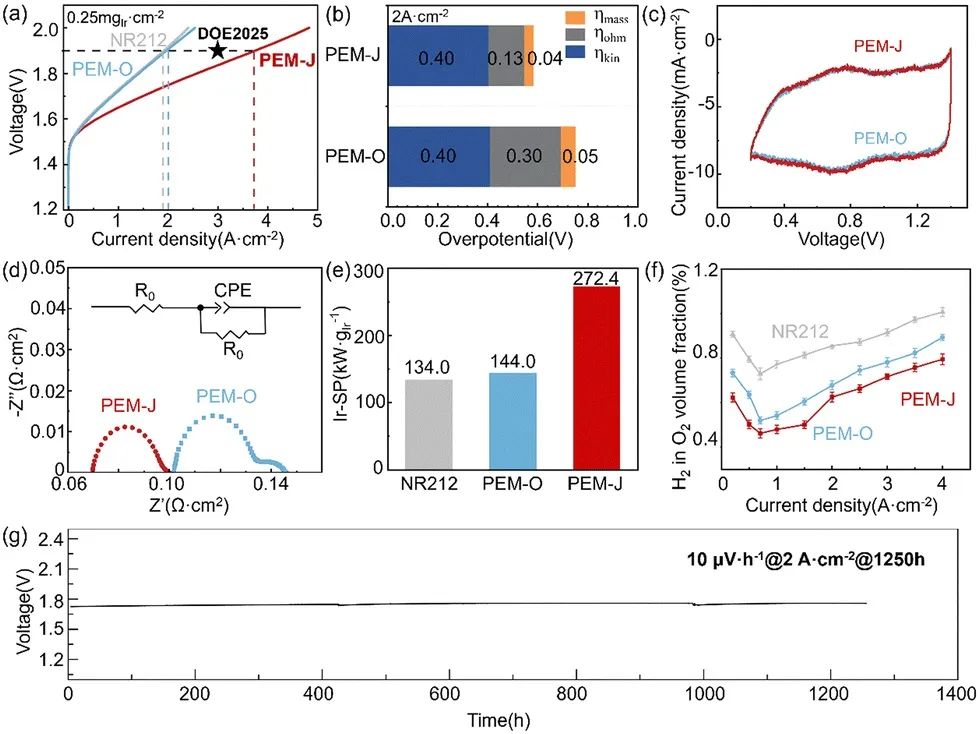

图5展示了实际电解性能测试结果。采用PEM-J的电解池表现出优异的性能,单位铱负载比功率达272.4 kW gIr⁻¹,并将氧气流中氢气体积分数降低11.2%。

应用价值

本研究开发的质子交换膜在绿色制氢、储能转换等领域具有重要应用价值,其优异的性能和稳定性为质子交换膜水电解技术的商业化应用提供了新的解决方案。研究成果不仅突破了美国能源部2025年技术指标,更为清洁氢能的大规模生产提供了技术支撑。

技术关联

本研究采用的焦耳热技术路线与深圳中科精研科技有限公司的核心技术方向高度契合。作为专注于先进材料处理设备研发的企业,中科精研持续为科研工作者提供技术支持:

高温处理系统:支持多种材料合成与处理需求

精确控温技术:温度控制精度可达±1%

定制化解决方案:可根据研究需求提供设备适配服务

专业技术支持:为科研团队提供设备使用指导

公司致力于通过先进的技术装备支持前沿科学研究,推动能源材料、催化材料等领域的创新发展。

结语

本研究通过焦耳热策略成功重构PFSA膜的纳米结构,实现了离子域分布的精准调控,为提升质子交换膜水电解技术的效率与安全性提供了新范式。这项工作展示了先进材料处理技术在能源领域的应用价值,也为后续研究提供了重要参考。