【读论文】量子关联增强双梳光谱技术

万卓人 1,2、陈源 1、张秀秀 1、严明 1,2,3✉及曾和平 1,2,3,4✉

摘要

双梳光谱技术(DCS)是一种强大的光谱传感技术,具有卓越的光谱带宽、分辨率、精度和速度。然而,其性能从根本上受到相干态光学梳固有量子噪声的限制。本文中,我们通过引入量子关联增强型双梳光谱技术(QC-DCS)克服了这一障碍,该技术利用种子四波混频产生的关联双梳实现。其中一束光梳作为本地振荡器对分子信号进行解码,而其孪生光梳则通过强度差压缩抑制散粒噪声,实现了超出散粒噪声极限 2 dB 的信噪比提升,这相当于测量速度提高了 2.6 倍。值得注意的是,当与上转换光谱技术结合时,我们的技术在用于分子指纹识别的关键 3 μm 波段记录了梳线可分辨的高分辨率(7.5 pm)光谱。这些结果架起了量子光学与频率梳光谱学之间的桥梁,为痕量气体检测、精密计量和化学分析提供了巨大潜力。未来在探测器效率和纳米光子集成方面的发展,有望进一步提升其可扩展性和影响力。

引言

光谱学是现代科学的基石,其应用范围从大气监测延伸到探索自然界的基本常数。传统光谱技术虽功能强大,但在光谱宽度、分辨率和采集速度方面往往存在不足,这限制了其在时间敏感型或精度要求高的应用中的效用。双梳光谱技术(DCS)彻底改变了这一局面 [1,2]。通过利用两束光学梳的干涉作用,它能将光谱信息直接映射到射频(RF)域,无需移动部件即可实现快速、宽带且高分辨率的测量。

双梳光谱技术推动了基础科学和应用科学的双重发展,从探测分子动力学 [3,4] 到改进遥感技术 [5-7] 均有涉猎。当将其扩展到中红外波段(2-20 μm [8-13])时,由于该波段分子吸收较强,其在气体传感方面的潜力更是大幅提升。然而,直接中红外探测受到高探测器噪声的限制,这种噪声远高于近红外探测器的噪声水平。相比之下,上转换技术 [14,15] 可将中红外光转移到近红外或可见光波段进行探测,即便在单光子灵敏度下,也能实现中红外光谱学和成像 [16]。但在近红外波段 [17,18],相干态光学梳带来的散粒噪声极限仍会制约双梳光谱技术的性能,尤其是在低信号环境中。突破这一限制,有望为分子光谱学 [19] 和气体传感应用 [20] 开辟新的可能。

正如在引力波探测 [21] 和生物医学成像 [22] 中所证明的那样,压缩和纠缠等量子技术为突破经典灵敏度极限提供了途径。尽管这些技术在光谱学领域展现出良好前景 [23-26],但将其整合到双梳光谱技术中仍面临挑战,尤其是在双梳架构内生成并维持量子态方面。尽管有预测称,在实际功率范围(μW-mW)内,纠缠增强型双梳光谱技术可实现 10 dB 的量子优势 [27],但相关实验验证尚未开展。近期,在正交压缩双梳光谱技术方面取得了进展,该技术在宽带分子指纹识别中实现了近 3 dB 的计量学改进 [28],但其应用仅限于近红外波段。由于量子增强型双梳光谱技术仍处于起步阶段,因此需要在利用量子技术的同时,保留双梳光谱技术优势(包括在中红外波段的适用性)的解决方案。

强度差压缩(IDS)利用两束光场之间的量子关联,将强度噪声抑制到散粒噪声极限以下,具有重要的应用前景。它可通过原子系综 [29] 和光纤 [30-32] 等多种非线性介质生成,其中原子平台能产生高压缩水平(例如 > 10 dB [33]),而光纤则可实现宽光谱覆盖。强度差压缩技术已推动了基于连续波(CW)激光的干涉测量技术 [34] 的发展,助力实现弱信号检测和基础物理测试 [35]。这些能力为量子计量学 [35]、传感 [36] 和成像 [37] 领域开辟了新的可能。

本文中,我们通过将强度差压缩整合到双梳干涉仪中,展示了量子关联增强型双梳光谱技术(QC-DCS)。该技术采用明亮的关联双梳:一束作为本地振荡器,对编码分子指纹的弱信号梳进行放大;另一束则用于平衡散粒噪声。通过避免压缩光梳与分子的直接相互作用,这项创新相比以往的技术演示具有两大优势:(1)适用于强吸收(或衰减)条件下的测量;(2)可与多种光谱学平台整合。作为概念验证,我们在中红外上转换光谱学背景下演示了量子关联增强型双梳光谱技术。最终,我们首次在中红外波段获得了梳线清晰可辨的压缩双梳光谱,实现了多路复用、高分辨率的分子指纹识别。我们的方法不仅缓解了双梳光谱技术中的噪声限制,还为量子增强型光谱学建立了新范式。

结果

基本原理

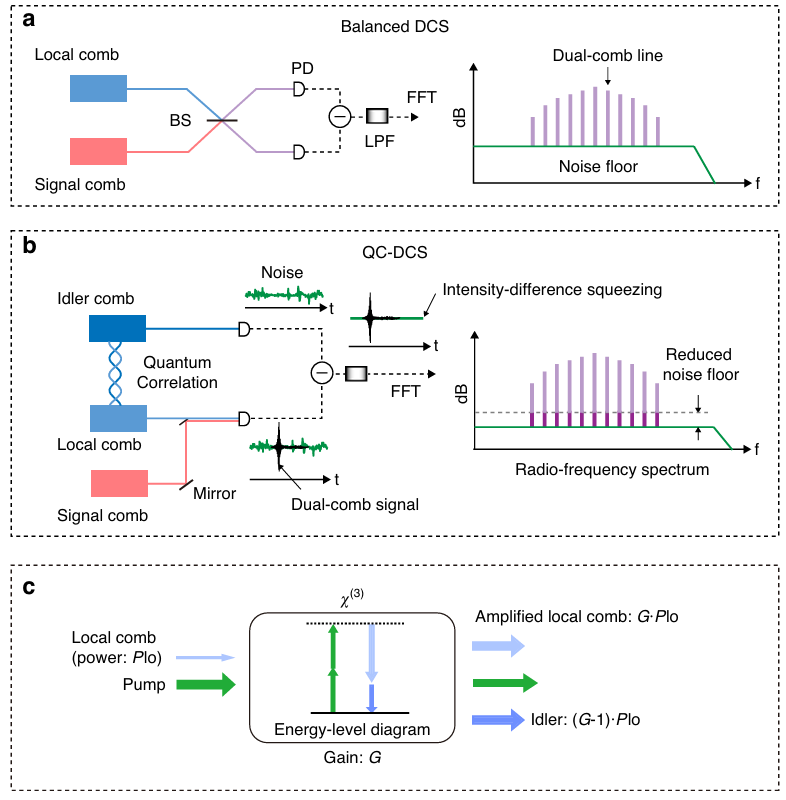

在双梳干涉仪中,若光梳功率未达到探测器动态范围所设定的极限,其主要噪声特性通常与入射光梳功率(P)相关 [17]。具体而言,在低功率区域(例如低于几 μW [17]),探测器噪声等效功率(NEP)占主导地位;而在较高功率水平(约毫瓦范围),光梳相对强度噪声(RIN)则变得显著。在中等功率范围内,若通过主动强度稳定或平衡检测有效抑制了相对强度噪声(见图 1a),则光梳散粒噪声将占据主导地位。这就导致双梳测量存在一个散粒噪声极限(SNL),也称为相干态散粒噪声极限。此时,探测带宽内的信噪比可表示为 [28]: \(S N R \propto \frac{\sqrt{P_{s} \cdot P_{lo }}}{\sqrt{P_{s}+P_{lo}}}\)

在许多传感和测距应用中,信号梳功率(\(P_{s}\))通常远低于本地光梳功率(\(P_{lo}\)),在此情况下,受散粒噪声限制的信噪比主要取决于信号梳,可表示为: \(S N R \propto \sqrt{P_{s}}\)

为了突破这一极限提升信噪比,我们提出的方法(图 1b)采用了基于种子四波混频(SFWM)的参量放大器生成的两束强度关联光梳,如图 1c 所示。该参量放大器将本地光梳功率放大至\(G \cdot P_{lo}\)(其中 G 为增益),同时生成一束共轭(闲置)光梳,其功率为\((G-1) \cdot P_{lo}\)。这种方式在不改变两束光相对强度差的前提下增加了总功率,从而形成双模压缩态。需要注意的是,这一过程会导致相位差噪声增加,但由于相位无需测量,且其对双梳强度光谱的影响较小 [28],因此可忽略不计。

对于双梳探测(图 1b),本地光梳与第三束光梳(信号梳)在平衡探测器的一端混合,而关联的闲置光梳则被引导至另一端,通过强度差压缩抵消本地光梳的散粒噪声。在\(P_{lo} \gg P_{s}\)的条件下(详见补充说明 1),所得信噪比为: \(S N R' \propto \frac{\sqrt{P_{s} \cdot G \cdot P_{lo}}}{\sqrt{P_{s}+P_{lo}}}=\sqrt{G} \cdot \sqrt{P_{s}}\)

因此,在理想情况下,若双梳测量中的主要散粒噪声源于相干态光梳脉冲与通过光束耦合器耦合的真空涨落之间的相互作用,且具有正交不敏感性(或 “类强度” 特性),则我们的方案相比相干态散粒噪声极限,可将信噪比提升\(\sqrt{G}\)倍。对于占空比小的双梳系统 [14,38](例如\(10^{-2}-10^{-3}\),另见补充图 S1),这一假设成立,并且在压缩双梳光谱技术的开创性研究 [28] 中已得到验证。但在实际应用中,由于压缩和探测过程中的光学损耗 [39] 以及双梳光谱技术中复杂的噪声特性 [17],信噪比的提升效果可能会有所降低。

尽管如此,我们的研究提出了一种新的方法来抑制强本地光梳脉冲引入的散粒噪声。虽然存在时间门滤波 [40] 和伪谱平均 [41] 等经典方法,但我们提出了一种基于量子关联的策略,可作为这些技术的补充(详见补充说明 1 的详细讨论)。本文中,我们选择强度差压缩主要基于以下两个原因:(1)它有望实现高压缩水平;(2)它对相位不敏感,避免了正交压缩所需的精确相位控制复杂性。

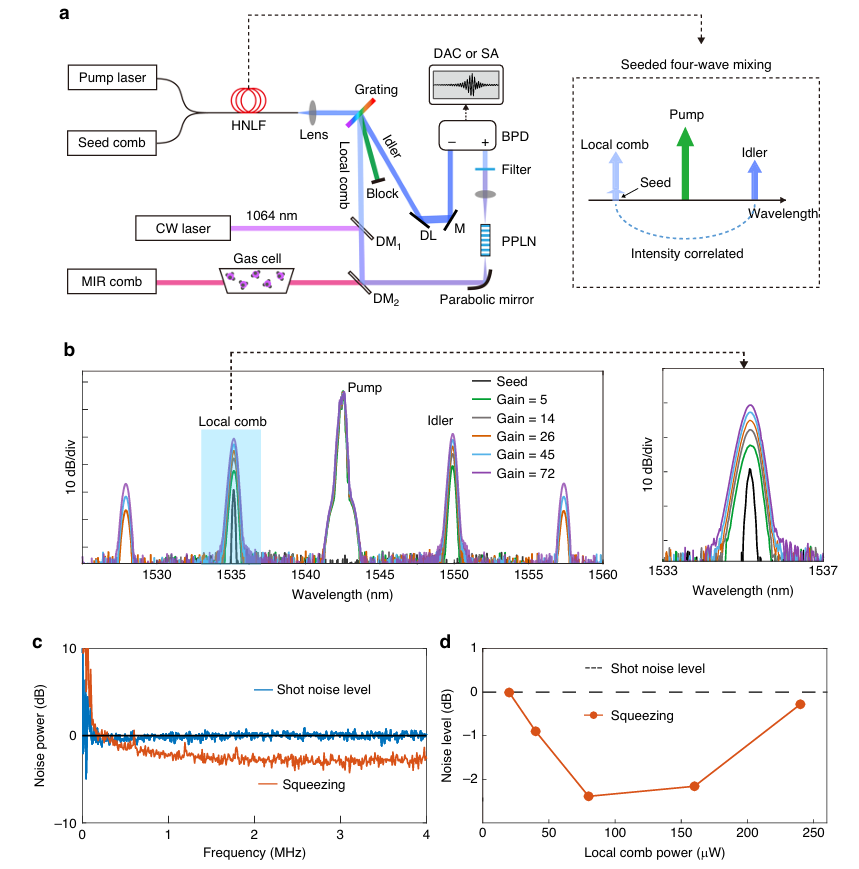

量子关联光梳的生成与表征

我们的实验装置如图 2a 所示(详见 “方法” 部分和补充图 S2)。在这项概念验证实验中,所有光梳均采用电光(EO)光梳发生器生成,该发生器具有出色的被动互相干性和宽波长可调性 [42]。为了生成量子关联双梳,我们将一束光谱中心位于 1535.2 nm 的种子光梳(<4 μW)与一束位于 1542.5 nm 的同步泵浦光梳一同注入到一段高非线性光纤(HNLF)中。需要说明的是,泵浦光梳和种子光梳均可在较宽的波长范围内调谐,具体示例见补充图 S3。借助种子四波混频效应,高非线性光纤对种子(本地)光梳进行放大,并在 1550 nm 处生成一束闲置光梳。放大增益(G)取决于泵浦功率。通过将泵浦功率从 32 mW 调整至 40 mW,可将增益从 5 调至 72。不同增益下测得的光谱如图 2b 所示。

为了验证双梳的量子关联性,我们采用透射光栅(透射率 > 96%)将它们在空间上分离,并引导至可自动减去光电流的平衡探测器中。我们使用光谱分析仪(分辨率带宽 10 kHz)测量探测器输出的噪声功率谱。例如,图 2c 中绘制了\(P_{lo}=80 \mu W\)且\(G=20\)时的测量结果,以及相应的散粒噪声极限曲线。散粒噪声极限是通过使用一束功率与入射到探测器上的双束总功率相等的相干光梳进行校准得到的。我们采用分束器将该校准光梳平均分割,用于平衡检测,这种方法是校准散粒噪声极限的常用手段 [43]。校准数据详见补充图 S4。由于光梳呈脉冲形式,我们在闲置光束路径中加入了一条延时线,以实现时间模式匹配。该装置在 3 MHz 处实现了 3.5 dB 的最大噪声抑制,在 1-4 MHz 范围内平均抑制 2.3 dB。经校正探测器的探测损耗和非理想量子效率后(补充说明 2 和补充表 1),这相当于在 3 MHz 处产生了 7.3 dB 的压缩(平均为 4 dB)。

同时,如图 2d 所示,当本地光梳功率超过 80 μW 或增益\(G \geq 20\)时,由于级联四波混频(例如图 2b 中 1528 nm 和 1557 nm 处的信号)和受激拉曼散射等其他非线性效应的出现,压缩程度会有所下降。

在实验中,我们将这两束关联光梳用于频率上转换中红外双梳光谱技术。具体而言,我们采用通过差频产生的中红外光梳(详见 “方法” 部分)。中红外光梳经过气室后,在双色镜上与 1064 nm 连续波激光(功率高达 1 W)和本地光梳实现空间重叠。随后,这些光束被引导至周期性极化铌酸锂(PPLN)晶体中,中红外光梳在此处被上转换至近红外波段,与本地光梳在光谱上重叠。该方案利用了近红外探测器的优势,其噪声等效功率低于\(1 pW Hz^{-1/2}\),这是中红外探测器通常无法达到的水平。创新性的是,该上转换装置还兼具光束耦合器的功能,在最大程度保留压缩本地光梳量子特性的同时,将光束耦合过程中的损耗降至最低。对于本地光梳而言,该上转换装置引入的总损耗小于 0.2 dB。同时,上转换后的近红外信号梳可充分用于双梳探测。

经过光谱带通滤波器后,上转换光梳(信号梳)与本地光梳在平衡探测器的一个输入端产生拍频,而闲置光束则被引导至另一个输入端。随后,平衡输出信号由 16 位数据采集卡(ATS9626,AlazarTech)进行数字化处理,用于双梳测量。

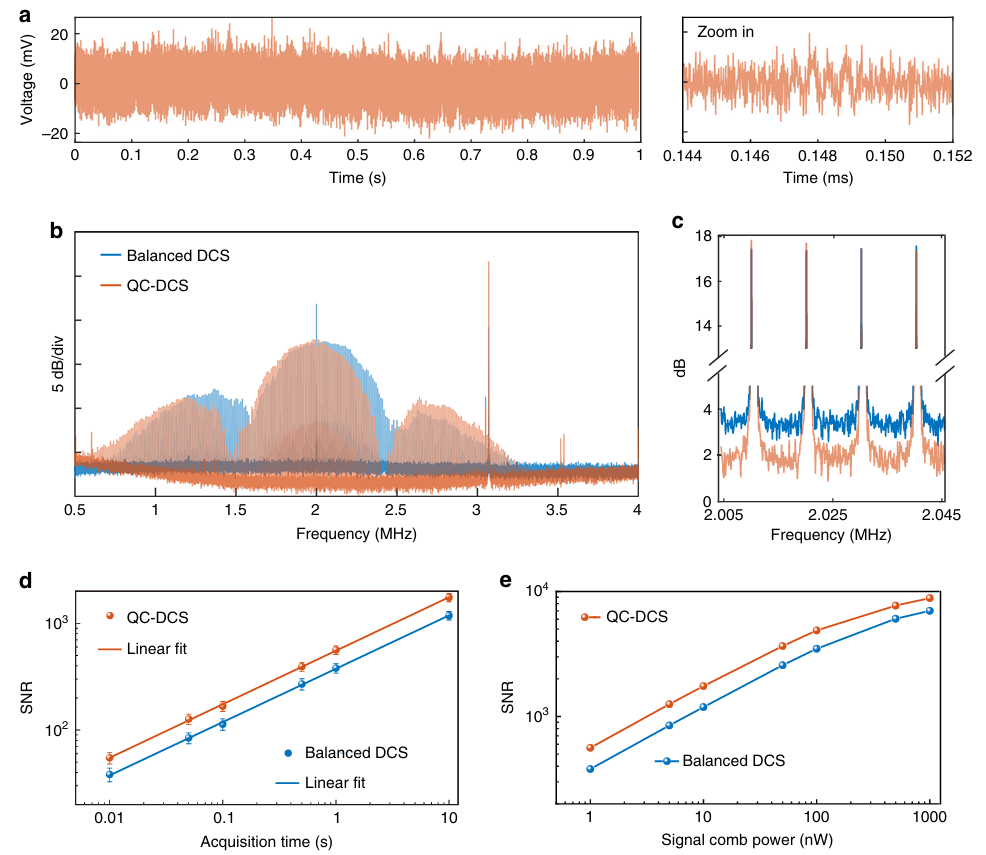

双梳测量

图 3a 展示了 1 秒内记录的量子关联增强型双梳光谱技术的时域轨迹。在此次测量中,信号梳功率仅为 1 nW,本地光梳功率为 80 μW,导致时域干涉信号几乎被噪声淹没。补充图 S5 对比了在相同功率条件下,使用两束相干态光梳测得的压缩干涉图与处于散粒噪声极限的平衡双梳信号。强度差压缩在特定射频范围内抑制噪声,而在其他射频范围内则无法实现噪声压缩。图 3b 中,与处于散粒噪声极限的双梳光谱(蓝色)相比,压缩射频光谱(橙色)在 1-3.5 MHz 范围内的噪声基底有所降低。该带宽受探测器噪声限制(详见补充图 S4)。尽管如此,我们对光梳参数进行了合理设置,确保所有双梳谱线均处于该范围内。在放大视图(图 3c)中,压缩光谱的噪声基底比散粒噪声极限低 2.1 dB,而双梳谱线峰值则基本保持不变。这一结果充分证明了我们的方法在提升信噪比方面的优势。

图 3d 展示了信噪比随采集时间的变化关系。信噪比定义为双梳谱线峰值与相邻谱线间噪声标准差(SD)的比值。对于压缩和散粒噪声极限两种情况,信噪比均随采集时间的平方根呈线性增长。与平衡双梳光谱技术相比,在相同采集时间内,我们的方法可使信噪比提升约 2 dB;换言之,要达到相同的信噪比,我们的方法所需的测量时间仅为前者的 1/2.6,实际测量速度提升了 2.6 倍。这一优势对于远距离遥感等耗时较长的测量工作 [5-7] 大有裨益。

此外,正如预期的那样,如图 3e 所示,当信号梳功率\(P_{s}<100 nW\)时,两种情况下(压缩和散粒噪声极限)的信噪比(1 秒内测量)均随信号梳功率的平方根增长,这表明在该功率范围内,测量主要受散粒噪声限制。然而,当\(P_{s}>100 nW\)时,中红外光梳生成和非线性上转换过程会引入额外的噪声,从而限制信噪比的提升。尽管如此,我们的量子增强装置实现了超过\(10^{6} ~Hz^{1/2}\)的品质因数,考虑到在开放光路双梳光谱学 [6] 等典型应用中,信号梳功率通常处于纳瓦级别,这一结果已十分出色。相比之下,品质因数相当或更高(\(10^{6}-10^{7} ~Hz^{1/2}\))的最先进双梳系统,其入射光梳功率通常在几十微瓦 [14] 到几十毫瓦 [44] 之间。

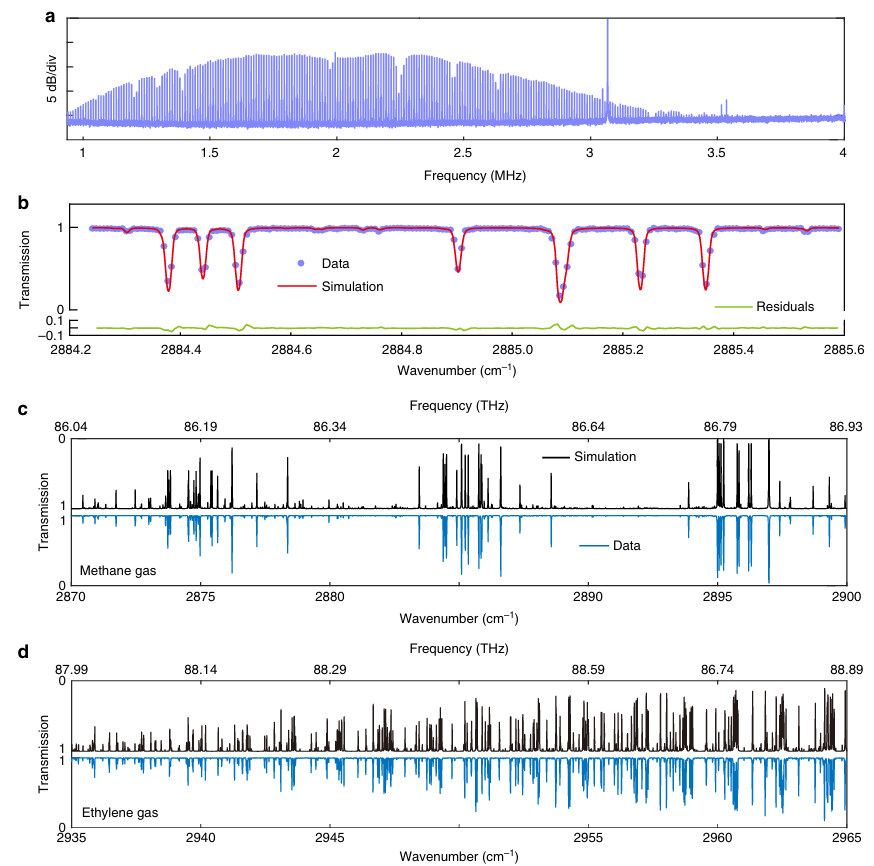

光谱学验证

我们提出的方法具有一个关键优势:压缩本地光梳不与分子直接相互作用,因此不受分子吸收损耗的影响 —— 这对于实际气体传感应用而言是一项至关重要的特性。图 4a 展示了在量子噪声降低的情况下,编码在可分辨双梳谱线上的分子吸收线。总测量时间为 1 秒,单次拍摄光谱宽度约为 40 GHz(相当于在 3.3 μm 处为\(1.33 ~cm^{-1}\)或 1.5 nm),覆盖 200 条梳线。我们采用可调带通滤波器对中红外光梳的光谱进行定制,得到平滑的光谱包络。吸收凹陷反映了甲烷(\(CH_{4}\))\(v_{3}\)带 P (13) 支中的基态跃迁,导致梳线功率衰减高达 6 dB。这种衰减程度会严重破坏量子特性,给近期提出的量子增强型双梳方案 [27,28] 带来巨大挑战。

我们利用 HITRAN2020 数据库中的参数,通过将实验数据与模拟结果进行对比(详见 “方法” 部分),验证了我们的光谱学方法。图 4b 给出了一个示例,其中数据点(紫色圆点)代表双梳谱线峰值(源自图 4a),并以无气体时的背景光谱为基准进行归一化处理。我们利用中红外光梳的已知中心波数(详见 “方法” 部分)和\(0.0067 ~cm^{-1}\)的谱线间距(对应重复频率\(f_{r}=203.07 MHz\)),在波数轴上对测量数据进行校准。校准后的光谱与模拟结果吻合良好,残差的标准差为 1.8%(图 4b 中的绿色曲线)。

最后,我们展示了该系统的宽带光谱探测能力。中红外光梳的调谐范围为 3216.27-3602.33 nm(83.22-93.21 THz),覆盖了包括甲烷和乙烯(\(C_{2} H_{4}\))在内的多种重要碳氢化合物气体的分子指纹图谱。本地光梳的调谐范围为 1510-1590 nm(188.55-198.54 THz),与中红外光梳的上转换光谱范围相匹配。图 4c 和图 4d 展示了通过光谱拼接 [8] 获得的两个归一化光谱,覆盖范围达\(30 ~cm^{-1}\)(即 1 THz),并附上相应的模拟光谱(黑色曲线)以供对比。这些光谱清晰呈现了甲烷\(v_{3}\)带(86.04-86.93 THz)和乙烯\(v_{11}\)带(87.99-88.99 THz)的跃迁谱线,光谱点间距为 203.07 MHz(即 7.5 pm)。

讨论

本文中,我们利用双梳的量子关联性抑制了双梳测量中的散粒噪声。我们的方法在中红外上转换双梳光谱技术平台上实现,在 3 μm 波段获得了量子增强的高分辨率(7.5 pm)分子光谱。对于当前装置而言,我们的方法在本地光梳功率为 20-250 μW(图 2d)、信号功率为 < 1 nW-2 μW(图 3e)的范围内均有效。尽管如此,我们仍实现了平均 2.3 dB 的压缩,这一结果受限于两个探测器的量子效率。若采用高效探测器(例如量子效率≈98%),我们预计压缩程度可提升至 6.5 dB(详见补充说明 2),但目前我们暂未获得此类探测器。此外,探索纳米光子工具(如波导 [45] 和微谐振器 [46])有望显著提升我们装置的集成度和性能。近期在集成纳米光子芯片方面的研究已实现 8 dB 的宽带简并压缩,在高达 1 GHz 的探测带宽内均可观测到 [47]。

与此同时,直接中红外双梳光谱技术也取得了显著进展,包括扩大光谱覆盖范围 [9-11] 以及采用热电冷却汞镉碲(HgCdTe)探测器通过平衡探测提高信噪比 [14]。尽管如此,由于近红外探测器具有超低噪声、高效率和快速响应的特性,且高效非线性转换器(如周期性极化铌酸锂波导)不断发展,上转换探测技术仍具有广阔的应用前景。

总体而言,我们预计我们的方法将在广泛的应用领域得到采用。量子关联增强型双梳光谱技术的核心优势在于,它提升了频率梳光谱技术对弱光探测的能力,这将为基于梳的多维光谱学 [19] 和非线性成像 [38] 带来益处。在我们的方法中,用于探测分子的相干态信号梳可进行操控,且不会影响压缩程度,这使其能够与其他灵敏度增强平台(如开放光路 [5-7]、共振腔 [12,13,48]、多通池 [3] 或空芯光纤 [41])无缝集成。在这些系统中降低散粒噪声,可进一步提高气体传感应用的灵敏度,包括痕量气体分析 [20]、燃烧诊断 [4] 和环境监测 [5-7]。这种适应性还使我们的方法能够在复杂环境中有效发挥作用,例如检测工业泄漏或进行医疗诊断呼吸分析 [49]。最后,通过将量子源与强大的双梳干涉测量方法相结合,我们的技术有望推动量子计量学和光探测与测距(LIDAR)应用的发展 [50]。

方法

量子关联光梳的生成

为生成种子光梳(图 2),将一束波长可调谐连续波激光(线宽 < 10 kHz,功率 100 mW;Micro Photonics)输入到带宽为 40 GHz 的强度调制器(IM;KY-MU-15-DQ-A,科扬光子)中。该强度调制器由脉冲发生器(奥联科技)驱动,脉冲发生器产生 30 ps 电脉冲,触发信号来自射频合成器(SMC100A,罗德与施瓦茨)。因此,强度调制器输出的 30 ps 光脉冲重复频率为\(f_{r1}=203.7 MHz\)。经定制光纤放大器放大后,光梳在 100 m 长的高非线性光纤中实现光谱展宽,根据光梳功率的不同,半高全宽(FWHM)<2 nm。泵浦激光采用类似方式生成,并与种子光梳同步。通过 10/90 光纤耦合器将两者合并后,注入一段色散管理高非线性光纤中,通过种子四波混频产生关联双光束。该光纤在 1550 nm 处具有零色散特性,线性色散斜率为\(0.03 ps·nm^{-2}·km^{-1}\),损耗系数 < 1.5 dB/km,非线性系数超过\(10 W^{-1}·km^{-1}\)。为实现双光束的空间分离,采用了焦距为 11 mm 的透镜(C220TMD-C,索雷博)和透射光栅(麓邦光电)。

中红外光梳的生成与上转换探测

中红外光梳(3.3 μm 处最大功率为 5 mW)通过近红外电光光梳与 1064 nm 连续波激光(光频率:\(f_{1064}\))之间的差频产生(详见 “方法” 部分)。中红外光梳的中心波长和重复频率均具有可调性,由近红外电光光梳决定。该电光光梳与种子光梳共用同一台波长可调谐连续波激光(光频率:\(f_{cw}\)),确保两束光梳之间的互相干性。剩余的 1064 nm 连续波激光随后用于上转换探测,所采用的温控周期性极化铌酸锂(PPLN)晶体(卡斯科技)长度为 40 mm,转换效率约为\(0.2 mW·W^{-2}·cm\)。

光频率校准

双梳光谱的中心光频率对应于中红外光梳的中心频率,定义为\(f_{1064}-f_{cw}\),两者均采用高精度波长计(AQ6150,横河电机)测量,频率不确定度 < 25 MHz。该中心频率与双梳中心频率(\(f_{offset}=2 MHz\))一致,后者由两台声光调制器(AOM)确定,每台调制器对应一束外差光梳。声光调制器有助于将双梳谱线转移到压缩射频范围内。中红外光梳的谱线间距(即其重复频率\(f_{r}=203.07 MHz\))在射频域映射为\(\Delta f=10 kHz\)。这种映射关系使得射频轴能够转换为光频率轴。

光谱模拟

图 4 中的模拟光谱采用沃伊特(Voigt)线型生成,参数源自 HITRAN2016 数据库,包括甲烷(\(CH_{4}\))和乙炔(\(C_{2} H_{2}\))的分子谱线强度和谱线中心位置。模拟条件设定为温度 296 K、压力 2000 Pa、光谱分辨率\(0.00751 ~cm^{-1}\)、光程长度 10 cm,与我们的实验装置参数一致。

致谢

我们衷心感谢史浩伟博士和刘胜帅博士提供的宝贵见解和富有成效的讨论,这些对本研究的开展起到了重要作用。本研究得到国家量子科技专项(2023ZD0301000)和国家自然科学基金(62035005)的资助。

作者信息

- 华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室、海南研究院,上海,中国;

- 华东师范大学重庆研究院重庆市精密光学重点实验室,重庆 401120,中国;

- 华东师范大学海南研究院,三亚 572025,中国;

- 济南量子技术研究院,山东 济南 250101,中国。

作者贡献

严明和曾和平提出研究思路并设计实验;万卓人和陈源实施实验并撰写初稿;万卓人和张秀秀分析数据;陈源和万卓人搭建光梳源;严明和曾和平修改稿件;所有作者均对研究改进提出了意见和建议。

数据可用性

支持本研究结果的数据可通过联系通讯作者合理获取。

利益冲突

作者声明不存在竞争利益。

补充信息

在线版本包含补充材料,可通过Quantum correlation-enhanced dual-comb spectroscopy | Light: Science & Applications获取。