软考中级习题与解答——第一章_数据结构与算法基础(1)

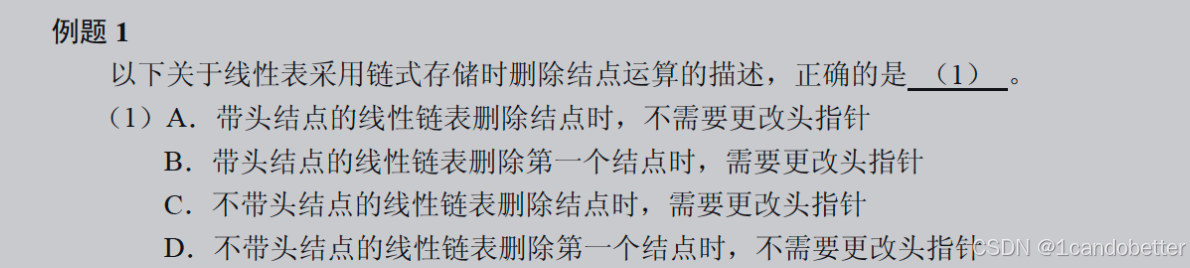

例题1

1、理解基本概念:头指针 vs. 头结点

头指针 (Head Pointer):它是一个指针,永远指向链表的“开头”。如果链表有第一个节点,它就指向第一个节点。如果链表是空的,它就是空指针 (NULL)。头指针是访问链表的入口。

头结点 (Head Node):这是一个“额外”的、虚拟的节点,放在链表真正的第一个数据节点之前。 这个头结点本身不存储任何有效数据,它的作用是让所有节点(包括第一个数据节点)的操作方式都统一起来,从而简化代码逻辑。如果一个链表有头结点,那么头指针就指向这个头结点。

简单来说:

不带头结点的链表:头指针 -> 第一个数据节点 -> 第二个数据节点 -> ...

带头结点的链表:头指针 -> 头结点 -> 第一个数据节点 -> 第二个数据-> ...

2、分析删除操作

带头结点的线性链表:在这种结构中,头指针固定指向头结点,而头结点是不会被删除的。

删除第一个数据节点:要删除第一个数据节点,我们只需要找到它的前一个节点(也就是头结点),然后修改头结点的指针,让它跳过要被删除的节点,直接指向原来的第二个数据节点。在这个过程中,头指针始终指向头结点,没有发生任何改变。

删除其他节点:删除中间或尾部的节点,同样是找到它的前一个节点并修改指针,更不会影响到头指针。

结论:在带头结点的链表中,无论删除哪个节点,头指针始终指向固定的头结点,因此不需要更改头指针。

不带头结点的线性链表:在这种结构中,头指针直接指向第一个数据节点。

删除第一个数据节点:如果要删除的就是第一个节点,那么原来的头指针就失去了指向的对象。为了保证链表在删除后依然能被访问到,我们必须将头指针修改为指向原来的第二个数据节点,让它成为新的链表头。因此,需要更改头指针。

删除其他节点:如果要删除的不是第一个节点(比如第二个或之后的节点),我们只需要修改它前一个节点的指针即可,头指针因为它指向的是第一个节点,所以不受影响。

3. 逐一判断选项

A. 带头结点的线性链表删除结点时,不需要更改头指针

正确。正如我们分析的,头指针始终指向固定的头结点,删除任何数据节点都只涉及后续节点的指针修改,头指针本身不动。

B. 带头结点的线性链表删除第一个结点时,需要更改头指针

错误。删除第一个数据节点时,我们修改的是头结点的指针,而不是头指针。

C. 不带头结点的线性链表删除结点时,需要更改头指针

错误。这种说法太绝对了。只有在删除第一个节点时才需要更改头指针,删除其他节点时不需要。

D. 不带头结点的线性连表删除第一个结点时候,不需要更改头指针

错误。这与事实正好相反。在不带头结点的链表中,删除第一个节点是唯一一种必须更改头指针的情况。

4.最终答案:A

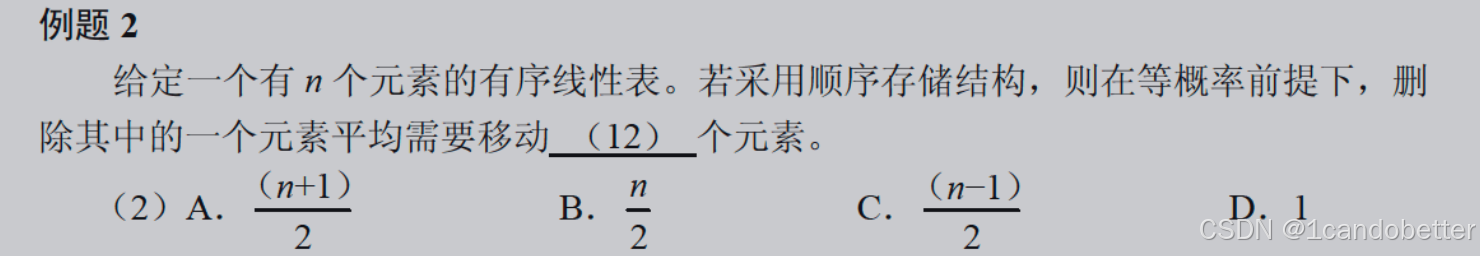

例题2

1、理解基本概念:线性表、顺序存储结构、链式存储结构

线性表 (Linear List) 是由 n (n≥0) 个具有相同类型的数据元素组成的有限序列。这个序列中的元素之间存在一种一对一的线性关系。通常,一个线性表可以记为:L = (a₁, a₂, ..., aᵢ, ..., aₙ)。

一对一关系:除表头和表尾元素外,表中的每一个元素 aᵢ (1 < i < n) 都有且仅有一个直接前驱 aᵢ₋₁ 和一个直接后继 aᵢ₊₁。

顺序存储结构 (顺序表):顺序存储结构是实现线性表的一种方式,也是最直观的一种。它指的是用一段地址连续的存储单元依次存储线性表中的数据元素。简单来说,就是把线性表中的元素,按照它们的逻辑顺序,原封不动地存放到计算机内存里一块连续的空间中。在编程语言中,数组 (Array) 就是顺序存储结构最典型的实现。

优点:可以随机访问。因为地址是连续的,所以只要知道第一个元素的地址和每个元素占用的空间大小,就可以通过简单的数学公式 地址 = 首地址 + 索引 * 元素大小 快速定位到任何一个元素,访问速度非常快(时间复杂度为 O(1))。

缺点:插入和删除操作比较麻烦。因为要保持存储空间的连续性,插入或删除一个元素后,往往需要移动大量后续元素。

链式存储结构 (链表):元素(我们称之为“节点”)可以散落在内存的任何地方。之所以它们还能构成一个“表”,是因为每个节点内部除了存放数据本身(数据域)之外,还存放了一个指向下一个节点内存地址的“线索”(指针域)。这根“线”就维系了数据之间的逻辑关系。

优点:插入和删除操作快,要删除一个节点,我们不需要移动任何其他节点,只需要修改它前面那个节点的“线”(指针),让它指向被删除节点的下一个节点即可,操作非常高效。空间大小灵活,链表不需要预先分配空间,可以在需要时随时申请内存来创建新节点,并将其链入表中,非常灵活。

缺点:访问速度慢,因为节点在内存中是分散的,我们无法通过计算直接找到第 i 个元素。要想访问第 i 个元素,必须从第一个元素开始,顺着“线”(指针)一个一个地往后找,直到找到目标位置。这被称为“顺序访问”,时间复杂度是 O(n)。额外的存储开销,每个节点除了存储数据,还需要额外一个空间来存储指针,所以存储密度不如顺序表高。

2. 问题分析与计算

当我们从一个数组中删除一个元素时,为了保持数组的连续性(中间不能有空洞),我们必须将该元素之后的所有元素都向前移动一个位置。

除第 1 个元素 (索引为 0):它后面的 n-1 个元素(从第 2 个到第 n 个)都需要向前移动。移动次数为 n-1。

删除第 2 个元素 (索引为 1):它后面的 n-2 个元素(从第 3 个到第 n 个)都需要向前移动。移动次数为 n-2。

删除第 i 个元素:它后面的 n-i 个元素都需要向前移动。移动次数为 n-i。

...

删除第 n-1 个元素:它后面的 1 个元素(即第 n 个元素)需要向前移动。移动次数为 1。

删除第 n 个元素 (最后一个):它后面没有元素了,所以不需要移动任何元素。移动次数为 0。

计算平均移动次数:

题目提到“等概率前提下”,这意味着删除任何一个位置的元素的可能性都是相同的,即 1/n。平均移动次数就是所有可能情况的移动次数之和,再除以情况的总数 (n)。

总移动次数 = (删除第1个的移动次数) + (删除第2个的移动次数) + ... + (删除第n个的移动次数)

总移动次数 = (n-1) + (n-2) + ... + 1 + 0

这是一个从 0 到 n-1 的等差数列求和,其结果为:

总移动次数 = (0 + n-1) * n / 2 = n * (n-1) / 2平均移动次数 = 总移动次数 / 元素总数 n

平均移动次数 = [n * (n-1) / 2] / n

平均移动次数 = (n-1) / 2