usb通信中工作模式:主机模式和设备模式

一. 简介

本文简单来学习一下,usb通信中的工作模式:主机模式和设备模式。

USB 通信中明确区分 “主机模式(Host Mode)” 和 “设备模式(Device Mode)”,这是 USB 总线架构的核心逻辑 ——USB 采用 “主从式通信”,必须由 “主机” 主动发起和控制通信,“设备” 只能被动响应主机的指令,二者角色不可随意互换(除非支持 “OTG 模式” 实现角色切换)。

二. usb通信中工作模式:主机模式和设备模式

1. 核心区别:角色、功能与责任

USB 主机和设备的定位、功能完全不同,具体差异可通过下表清晰区分:

| 维度 | 主机模式(Host) | 设备模式(Device) |

|---|---|---|

| 核心角色 | 总线管理者、通信发起者(主设备) | 通信响应者、功能执行者(从设备) |

| 通信控制权 | 完全掌控:主动发起设备枚举、分配地址、发送指令、调度数据传输 | 无控制权:仅在主机发出指令后,按协议规则响应(如上传 / 接收数据) |

| 硬件与协议要求 | 需集成 “USB 主机控制器”(如电脑的 USB 主控芯片),支持 USB 协议中 “主机侧” 的全部逻辑(如枚举、带宽分配) | 需集成 “USB 设备控制器”(如优盘、鼠标的 USB 芯片),支持协议中 “设备侧” 逻辑(如响应枚举、按端点传输数据) |

| 供电能力 | 通常为总线供电:通过 USB 线缆向低功耗设备提供 5V 电压(如电脑 USB 口输出电流一般为 500mA/900mA) | 通常为受电端:从主机获取供电(如鼠标、优盘);高功耗设备(如移动硬盘)可能需额外独立供电 |

| 典型设备案例 | 电脑(笔记本 / 台式机)、路由器 USB 口、部分智能电视 / 车载系统 | 优盘、移动硬盘、鼠标、键盘、打印机、手机(连接电脑时)、摄像头 |

2. 关键通信流程:主机主导的 “枚举过程”

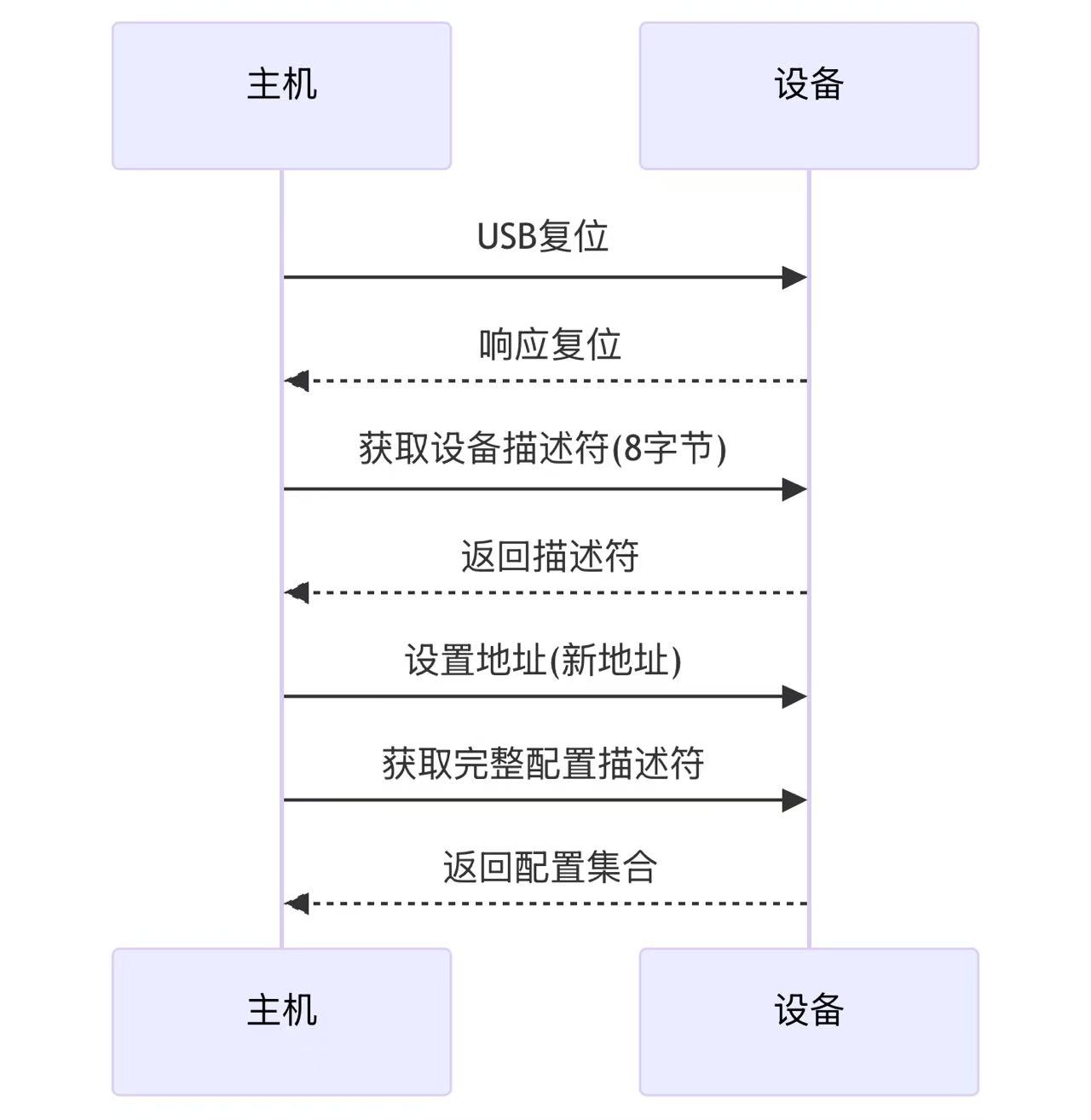

USB 设备要实现通信,必须先经过主机发起的 “枚举过程”(设备无法主动 “找主机”),这一流程更能体现二者的角色差异:

(1) 物理连接:设备插入主机 USB 口,主机检测到线缆的 “D+” 或 “D-” 线(根据设备速率)有上拉电阻(如全速设备拉 D+,低速设备拉 D-),判断有设备接入;

(2) 供电与复位:主机向设备提供 5V 供电,随后发送 “复位信号”,让设备进入初始状态;

(3) 枚举协商:主机通过 “默认地址(0x00)” 向设备发送指令,读取设备的 “描述符”(如设备类型、支持的协议版本、端点信息等);

(4) 分配地址与配置:主机为设备分配唯一的 “USB 地址”(1-127),并根据设备描述符配置通信参数(如带宽、传输模式);

(5) 通信就绪:配置完成后,主机可通过分配的地址向设备发送具体指令(如读取优盘数据、控制鼠标光标),设备被动响应。

3. OTG 模式 —— 实现 “角色切换”

传统 USB 设备只能固定工作在 “主机” 或 “设备” 模式(如电脑只能当主机,优盘只能当设备),但支持 USB OTG(On-The-Go,即插即用) 的设备(如手机、平板),可通过 OTG 线缆实现 “主机 / 设备模式切换”,解决 “设备与设备直接通信” 的需求(如手机直接读取优盘、连接键盘)。

例如:手机插普通 USB 线连接电脑时,手机工作在设备模式(被电脑识别为 “外部存储” 或 “调试设备”);

手机通过 OTG 线连接优盘时,手机切换为主机模式(主动枚举优盘、读取数据)。

三. 总结

USB 通信的 “主机模式” 和 “设备模式” 是基于 “主从架构” 的核心设计:

- 主机是 “管理者”,负责发起通信、控制总线;

- 设备是 “执行者”,仅响应主机指令;

- 二者角色固定,除非设备支持 OTG 模式才能动态切换。

这一设计确保了 USB 总线的有序性 —— 避免多设备同时发起通信导致的冲突,也是 USB 设备能 “即插即用” 的关键基础。