自学中医笔记(二)

一、中医发展史

中医并非诞生于某个特定时刻,而是在漫长历史中逐渐形成的一套完整医学体系。

- 远古时期(经验积累与巫医不分):

- 生存本能与经验观察: 原始人在与自然、疾病、伤痛斗争过程中,积累了使用植物、动物、矿物等天然物质治疗伤痛的经验(如用树叶包扎伤口、某些植物缓解疼痛)。

- 火的应用: 火的应用对当时穴居部落起了重要的改变,熟食不但缩短消化食物的过程,而且火能御寒、照明、驱散山洞中的潮湿,改善居住的条件,自然也减少了疾病。当时人们利用热石取暖时,发现以石头烘烤不同的体表部位可以舒缓某些不适,另外亦发现利用骨针捶击特殊位置可舒缓某部位的痛楚,这也催生了灸法的雏形(用温热刺激缓解病痛)。

- 砭石与按摩: 尖锐石块(砭石)用于刺破脓疮、放血,以及按摩身体不适部位。

- 巫医结合: 早期对疾病原因无法解释时,常归因于鬼神作祟或祖先惩罚,巫师往往也兼用一些草药和简单疗法,形成了巫医不分的状态。

-

夏商周时期(早期医学观念萌芽):

- 甲骨文记载: 殷墟甲骨文中已有关于疾病(如疾首、疾目、疾腹等)、人体部位、以及用草药、针灸、按摩治疗的记载。

- 病因观念: 开始摆脱纯鬼神致病观念,认识到气候、饮食、起居、情绪(如“怒伤肝”)等因素与疾病的关系。

- 酒与汤液的运用: 酒的发明被用于医药(“醫”字下半部分“酉”即酒器),促进了汤剂的发展。

-

春秋战国至秦汉(理论体系奠基与成熟):

- 百家争鸣的影响: 道家、阴阳家、儒家等哲学思想为中医理论提供了哲学基础(阴阳、五行、精气学说)。

- 《黄帝内经》的诞生: 这是中医理论体系形成的标志性著作(约成书于战国至西汉)。它系统阐述了:

- 整体观念: 人体是一个有机整体,人与自然、社会环境相统一。

- 阴阳五行学说: 解释人体生理、病理及治疗的根本法则。

- 脏腑经络学说: 对人体生理结构和功能通路的核心认识。

- 病因病机学说: 分析疾病发生、发展、变化的原因和机理(六淫、七情、饮食劳倦等)。

- 诊法(望闻问切)与治则(如扶正祛邪、调整阴阳): 奠定了中医诊断和治疗的基本原则。

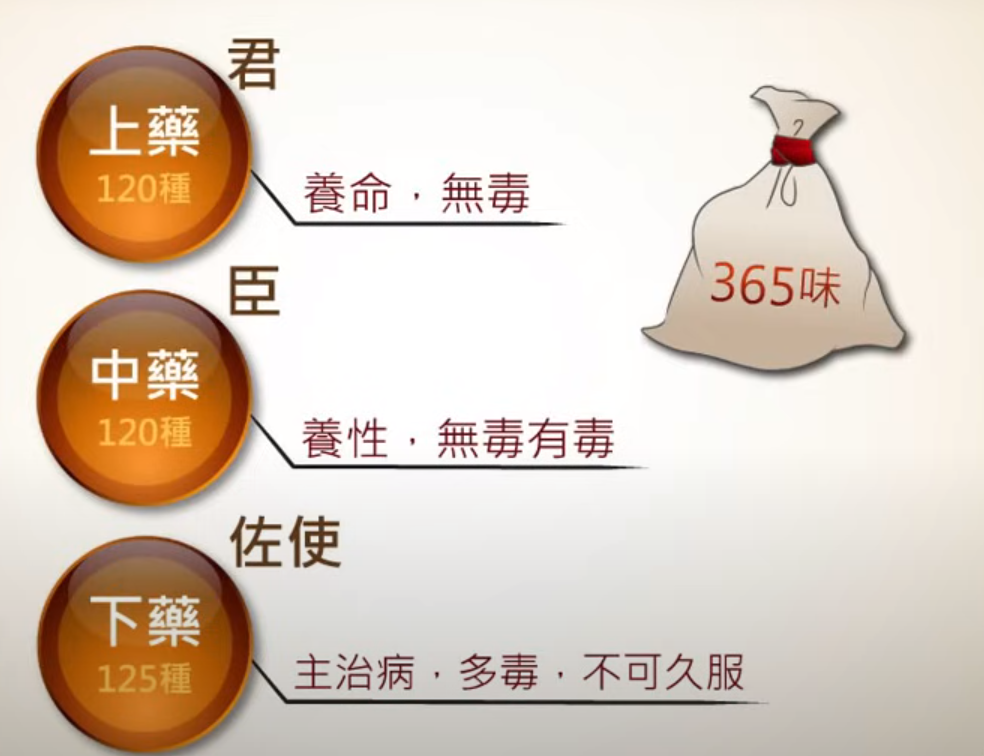

- 《神农本草经》: 中国现存最早的药物学专著,系统总结了汉以前的药物知识,提出了“四气五味”、“君臣佐使”等药性理论和配伍原则。

- 《难经》: 对《黄帝内经》的补充和深化,尤其在脉诊、经络、脏腑方面有重要发挥。

- 张仲景《伤寒杂病论》: 确立了“辨证论治”的临床诊疗原则,创建了六经辨证体系,奠定了中医临床学的基础,被尊为“方书之祖”。

- 华佗: 著名外科医生,创制“麻沸散”(麻醉剂),擅长外科手术,并创立了“五禽戏”导引术。

二、 巫医分离

📜 1. 西周中后期至春秋早期(萌芽与初步区分)

- 《周礼·天官》的制度化记载: 这是最明确的早期行政分离标志。 《周礼》成书虽晚(约战国),但反映了西周至春秋的制度构想。其中明确记载了**“医师”(属天官冢宰管辖)与“巫祝”(属春官宗伯管辖)属于不同的官职体系**:

- 医师: 负责“掌医之政令,聚毒药(指各种药物)以供医事”,下设食医(营养)、疾医(内科)、疡医(外科)、兽医。有考核制度(“十全为上…”)。

- 巫祝: 负责祭祀、占卜、禳灾等宗教活动。

- 意义: 这表明在国家层面,医疗事务已开始从宗教事务中独立出来,设立了专门的医疗行政管理机构和专业技术人员(医师)。

- 专业医疗实践的发展: 考古和文献(如《左传》、《国语》)显示,春秋时期已有专职医生(常称“医某”,如医缓、医和),他们主要依据对疾病症状的观察、自然病因的推测(如“六气致病说”)和经验疗法(药物、针灸等)进行治疗,而非主要依赖占卜祈祷。

⚔️ 2. 春秋末期至战国时期(理论突破与根本分离)

- 扁鹊(秦越人)的出现与实践: 他是划时代的人物,被司马迁誉为“方者宗”(医家宗师)。

- “六不治”原则: 《史记·扁鹊仓公列传》记载扁鹊提出“病有六不治”,其首条就是“信巫不信医,六不治也”。这旗帜鲜明地将“医”与“巫”对立起来,从职业伦理和疗效角度划清了界限,标志着医学在实践层面已完全独立并自信地挑战巫术的权威。

- 理性诊疗的典范: 扁鹊诊赵简子、虢太子、齐桓侯的故事,展现了其基于望色、听声、切脉(脉诊的重要发展者)的诊断技术,以及运用针灸、汤药、熨帖等疗法的能力,整个过程逻辑清晰,几乎看不到巫术痕迹。

- 《黄帝内经》的理论奠基: 这是医学在理论层面彻底摆脱巫术的决定性著作(成书于战国至汉)。

- 系统阐述自然病因学说: 将疾病归因于“六淫”(风、寒、暑、湿、燥、火)、“七情”(喜、怒、忧、思、悲、恐、惊)、“饮食劳倦”、“房室”、“金创虫兽伤”等客观、自然的因素,完全摒弃了鬼神致病的观念。

- 构建完整的医学理论体系: 以阴阳五行、脏腑经络、气血津液等为理论框架,建立了生理、病理、诊断、治疗、预防的理性化、系统化学说。

- 明确反对鬼神致病论: 如《素问·五脏别论》云:“拘于鬼神者,不可与言至德”,明确表达了医学与巫术在认识论上的根本对立。

📚 3. 秦汉时期(体系固化与官方确立)

- 《汉书·艺文志》的分类学确认: 在官方图书分类中:

- “方技略” 包含医经(如《黄帝内经》)、经方(如《伤寒杂病论》)、房中、神仙四类,这是医学及相关技术的独立知识门类。

- “数术略” 包含天文、历谱、五行、蓍龟、杂占、形法六类,巫术(蓍龟、杂占等)属于此类。

- 意义: 官方学术体系将医学(方技)与巫术占卜(数术)严格区分,标志着两者在知识体系上的彻底分离。

- 专业医官的持续存在与发展: 沿袭《周礼》思路,秦汉朝廷设有太医令丞等官职,管理专业医疗人员。

- 《神农本草经》与《伤寒杂病论》的实践高峰: 药物学与临床治疗学的巨著,其内容完全基于对药物性能和疾病规律的理性认识与实践经验,与巫术无涉。

三、 核心体系与起源

1. 中医基础理论

- 内容: 阴阳五行、藏象学说(脏腑功能)、气血津液、经络学说、病因病机(六淫、七情、痰饮瘀血等)、防治原则。

- 重要性: 中医的“哲学与生理学根基”,所有临床实践的指导原则。

- 起源: 奠基自**《黄帝内经》**(战国至西汉),系统整合先秦哲学与医学经验,构建了中医理论框架。

2. 中医诊断学

- 内容:

- 四诊(望闻问切):

- 望诊: 察神色、形态、舌象(舌诊成熟于宋元后)。

- 闻诊: 听声音、嗅气味。

- 问诊: 十问歌(寒热、汗、头身、二便、饮食等)。

- 切诊: 脉诊(核心!)与按诊。

- 辨证方法: 八纲辨证(阴阳表里寒热虚实)、脏腑辨证、六经辨证(源自《伤寒论》)、卫气营血辨证等。

- 四诊(望闻问切):

- 重要性: 连接理论与治疗的桥梁。

- 起源:

- 四诊雏形: 《内经》已有系统记载,脉诊在 《难经》 中深化。

- 舌诊: 元代《敖氏伤寒金镜录》首部舌诊专著。

- 辨证体系: 张仲景《伤寒杂病论》 (东汉)创立六经辨证,后世发展其他辨证法。

3. 中药学

- 内容:

- 中药性能(四气五味、归经、升降浮沉)。

- 常用中药(500~600种)的功效、应用、禁忌、剂量、毒性。

- 药物配伍规律(君臣佐使、七情配伍)。

- 重要性: 治疗的物质基础。

- 起源:

- 远古经验积累(《诗经》《山海经》记载早期药物)。

- 《神农本草经》(东汉):中国第一部药学专著,载药365种,提出药性理论。

- 历代发展:陶弘景《本草经集注》(南北朝)、唐《新修本草》(世界首部药典)、明李时珍 《本草纲目》 (巅峰之作)。

4. 方剂学

- 内容:

- 方剂组成原则(君、臣、佐、使)。

- 经典方剂的组成、功效、主治、配伍意义(如桂枝汤、四君子汤等)。

- 剂型(汤、丸、散、膏、丹)与用法。

- 重要性: 中药的“战术组合”,提升疗效、降低毒性。

- 起源:

- 早期单味药使用 → 复方萌芽(马王堆汉墓《五十二病方》)。

- 《伤寒杂病论》(东汉张仲景):方书之祖,载方269首,奠定方剂学基础(如桂枝汤、麻黄汤)。

- 后世发展:宋《太平惠民和剂局方》(首部成药手册)、清《医方集解》等。

5. 针灸学

- 内容:

- 经络学说: 十二经脉、奇经八脉、络脉系统。

- 腧穴学: 361个经穴 + 经外奇穴的定位、主治、操作。

- 刺法灸法: 毫针、艾灸(直接灸、隔物灸)、拔罐、刮痧等操作技术。

- 重要性: “非药物疗法”代表,全球认可度高。

- 起源:

- 砭石为始: 新石器时代用石片刺病(“针”的前身)。

- 经络雏形: 马王堆汉墓帛书《足臂十一脉灸经》《阴阳十一脉灸经》(早于《内经》)。

- 理论成熟: 《黄帝内经》 系统阐述经络、穴位、针法(尤其是《灵枢》又称《针经》)。

- 首部专著: 西晋皇甫谧**《针灸甲乙经》**(第一部针灸专著)。

6. 中医临床各科(需在基础扎实后深入学习)

- 内科: 脏腑辨证为核心,治疗外感病(伤寒、温病)与内伤杂病。

- 外科: 疮疡、皮肤病、瘿瘤(甲状腺)、肛肠病等(华佗为早期代表)。

- 妇科: 月经病、带下病、胎产病(宋陈自明《妇人大全良方》为早期专著)。

- 儿科: 小儿生理病理特点(“稚阴稚阳”),痘疹、惊风、疳积等(宋钱乙《小儿药证直诀》奠基)。

- 骨伤科: 正骨、筋伤、跌打损伤(元危亦林《世医得效方》载麻醉正骨术)。

- 五官科: 眼、耳、鼻、喉、口齿疾病。

🌱 二、关键分支的起源脉络总结表

| 分支 | 核心起源标志 | 关键人物/著作 | 时代 |

|---|---|---|---|

| 基础理论 | 系统构建生命观、疾病观、治疗观 | 《黄帝内经》 | 战国至西汉 |

| 诊断(脉诊) | 脉诊系统化 | 《难经》 | 东汉前 |

| 诊断(舌诊) | 舌诊专著出现 | 《敖氏伤寒金镜录》 | 元代 |

| 诊断(辨证) | 创立辨证论治体系 | 张仲景《伤寒杂病论》 | 东汉 |

| 中药学 | 首部药物学专著 | 《神农本草经》 | 东汉 |

| 方剂学 | 方剂配伍理论与临床体系奠基 | 张仲景《伤寒杂病论》 | 东汉 |

| 针灸(理论) | 经络腧穴理论系统化 | 《黄帝内经·灵枢》 | 战国至西汉 |

| 针灸(专著) | 首部针灸专著 | 皇甫谧《针灸甲乙经》 | 西晋 |

| 临床分科 | 各科经验积累,专著陆续出现 | 如钱乙《小儿药证直诀》(儿科)等 | 宋元后逐步完善 |

四、 主要人物与成就

一、先秦至汉晋:理论奠基与临床体系成型

1. 传说人物:象征集体智慧

- 黄帝 & 岐伯

📜 成就:托名著作 《黄帝内经》(含《素问》《灵枢》)。

💡 意义:确立中医核心理论框架(阴阳五行、藏象经络、病因病机、治则治法),被尊为"医家之宗",所以中医也被称为“岐黄之术”。

2. 扁鹊(秦越人,战国)

- 成就:

- 提出 “信巫不信医,六不治也”,推动医巫分离。

- 发展脉诊技术,擅长针药并用。

- 被《史记》誉为"方者宗",象征早期临床医学高峰。

3. 张仲景(东汉,“医圣”)

- 著作:《伤寒杂病论》(后世分为《伤寒论》《金匮要略》)。

💡 划时代贡献:- 创立 “辨证论治” 原则,奠定中医临床思维根基。

- 建立 “六经辨证” 体系(外感病)与 “脏腑辨证” 雏形(杂病)。

- 载方 269首(如桂枝汤、麻黄汤),尊为 “方书之祖”。

4. 华佗(东汉,“外科鼻祖”)

- 成就:

- 创制 “麻沸散”(世界最早麻醉剂),实施腹腔手术。

- 发明 “五禽戏”(导引养生术)。

- 精于针灸("夹脊穴"为其所创)。

5. 皇甫谧(西晋)

- 著作:《针灸甲乙经》。

💡 意义:第一部系统针灸专著,整合《内经》《明堂孔穴》内容,规范 349个穴位 定位与主治。

二、隋唐至宋金元:专科分化与理论突破

1. 孙思邈(唐,“药王”)

- 著作:《千金要方》《千金翼方》。

💡 贡献:- 首倡 “大医精诚” 医德思想。

- 系统整理妇、儿、五官、急救等专科内容。

- 重视食疗、养生,记载 800余种药物。

2. 王焘(唐)

- 著作:《外台秘要》。

💡 意义:整理大量已佚唐以前医方(载方 6000余首),保存珍贵文献。

3. 钱乙(北宋,“儿科之圣”)

- 著作:《小儿药证直诀》。

💡 突破:- 首创儿科 “五脏辨证” 体系。

- 创制名方 “六味地黄丸”(原治小儿五迟)。

4. 宋慈(南宋)

- 著作:《洗冤集录》。

💡 意义:世界最早法医学专著,含中毒、创伤等医学鉴定技术。

5. 金元四大家:学术争鸣高峰

| 医家 | 学派 | 核心思想 | 代表作 |

|---|---|---|---|

| 刘完素 | 寒凉派 | “六气皆从火化”,主用寒凉药 | 《素问玄机原病式》 |

| 张从正 | 攻邪派 | “病由邪生”,善用汗吐下三法 | 《儒门事亲》 |

| 李东垣 | 补土派 | “内伤脾胃,百病由生”,重补脾升阳 | 《脾胃论》 |

| 朱丹溪 | 滋阴派 | “阳常有余,阴常不足”,主滋阴降火 | 《格致余论》 |

三、明清:集大成与温病学崛起

1. 李时珍(明)

- 著作:《本草纲目》。

💡 旷世贡献:- 载药 1892种(新增 374种),附图 1109幅。

- 首创 “纲目分类” 体系(按自然属性分16部60类)。

- 被达尔文誉为"中国古代百科全书"。

2. 叶桂(叶天士,清)

- 著作:门人辑 《温热论》《临证指南医案》。

💡 成就:- 创立 “卫气营血辨证” 体系,奠定温病学理论基础。

- 提出 “辨舌验齿” 诊法,善治疫病与内科杂症。

3. 吴鞠通(清)

- 著作:《温病条辨》。

💡 贡献:- 创立 “三焦辨证” 纲领,完善温病诊疗体系。

- 创制名方 “银翘散”“桑菊饮”(至今广泛使用)。

4. 王清任(清)

- 著作:《医林改错》。

💡 突破:- 通过解剖实践修正古人脏腑错误认知。

- 创 “活血化瘀” 治法,开发 “血府逐瘀汤” 等名方。

四、近现代:传承与创新

1. 张锡纯(民国)

- 著作:《医学衷中参西录》。

💡 贡献:- 首倡 “中西医汇通”,尝试理论互释。

- 创制 “石膏阿司匹林汤” 等融合方剂。

2. 屠呦呦(当代)

- 成就:

- 受葛洪《肘后备急方》启发,提取 青蒿素。

- 获 诺贝尔生理学或医学奖(2015),证明中药现代科学价值。

📜 核心典籍总结表

| 类别 | 著作 | 作者/时代 | 历史地位 |

|---|---|---|---|

| 理论奠基 | 《黄帝内经》 | 战国-西汉 | 中医理论源头 |

| 临床体系 | 《伤寒杂病论》 | 张仲景(东汉) | 辨证论治奠基之作 |

| 针灸经典 | 《针灸甲乙经》 | 皇甫谧(西晋) | 首部针灸专著 |

| 药物学巅峰 | 《本草纲目》 | 李时珍(明) | 古代药物学集大成 |

| 温病学双璧 | 《温热论》《温病条辨》 | 叶桂/吴鞠通(清) | 温病学核心理论创立 |

| 法医开创 | 《洗冤集录》 | 宋慈(南宋) | 世界最早法医学专著 |