教育的终极指向:一场精心准备的“得体退出”

——深度解码李希贵校长的“父母七种角色”智慧

引言:从“雕塑家”的焦虑到“园丁”的从容

在为人父母的漫长旅途中,我们心中似乎都住着一位雄心勃勃的“雕塑家”。我们手持刻刀,满怀爱意与期待,试图将孩子这块璞玉雕琢成我们心中最完美的模样。我们规划他们的路径,修正他们的“瑕疵”,倾尽所有,只为一座理想的“作品”。

然而,现实往往报以一声叹息:青春期的门“砰”地一声关上,隔绝了我们焦灼的目光;成年后的孩子,或是在我们的羽翼下难以独立,或是与我们渐行渐远,相顾无言。我们不禁反问:爱,为何会成为一种负累?教育,为何会陷入一场“控制”与“反抗”的拉锯战?

或许,问题的根源在于我们从一开始就站错了位置。我们以为教育是一场“塑造”,而其本质,或许是一场“唤醒”。

著名教育家、北京十一学校联盟总校校长李希贵先生,在他的《家庭教育指南》中提出的“父母七种角色”理论,恰如一盏明灯,照亮了这条迷雾重重的道路。它给出的答案发人深省:真正的教育,不是一场权力与意志的无限投入,而是一场基于爱与智慧、精心准备的“得体退出”。

这篇文章,不想仅仅复述这七个角色,而是想和您一起,潜入理论的深海,探寻其背后的底层逻辑,并思考如何在我们每个家庭的真实场景中,将这份智慧转化为从容的行动。

第一幕:角色的降维与生命的升维——七级台阶的权力交接图

李希贵校长的理论,与其说是一份“育儿指南”,不如说是一张“父母成长地图”。它清晰地标示出,随着孩子生命的展开,父母的角色需要主动“降级”,将权力的重心逐步从自己身上,转移到孩子身上。这并非父母价值的削弱,恰恰相反,每一次得体的“降维”,都将换来孩子生命自主性的“升维”。

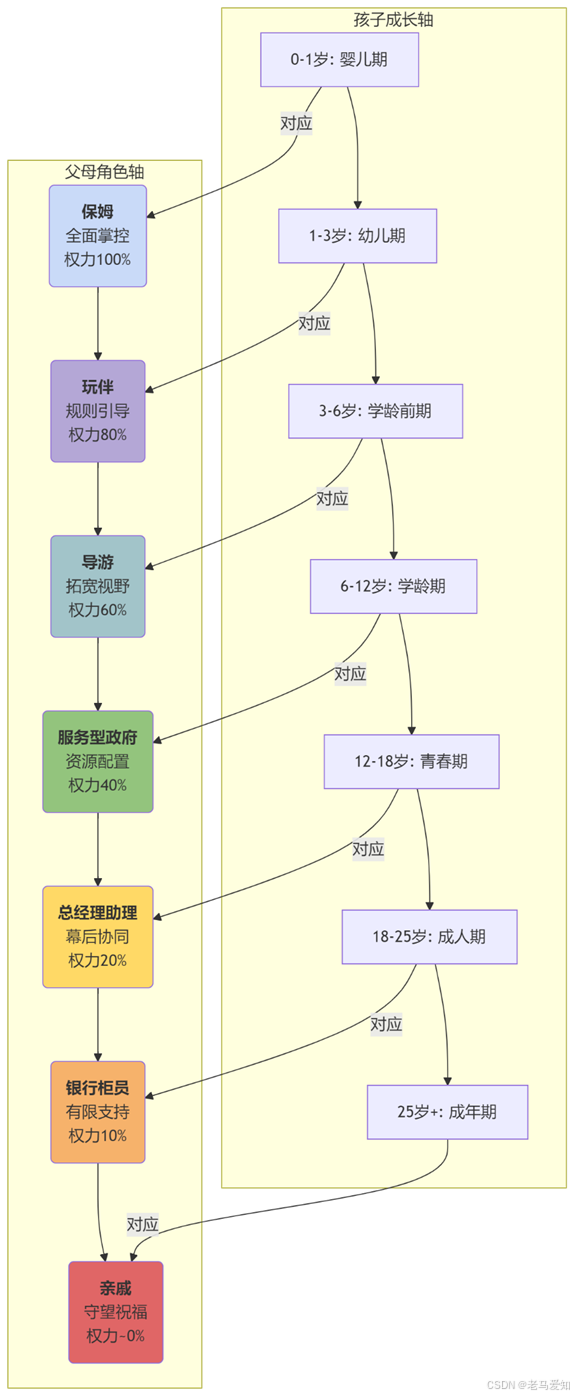

让我们用一张图来直观感受这场持续25年以上的“权力交接仪式”:

父母角色演变阶梯图

这张图揭示了一个核心动态:父母角色的“退”,是为了孩子能力的“进”。

1、守护者阶段(0-6岁):从“保姆”到“导游”

- 0-1岁:保姆(The Guardian)。 这是唯一一个父母可以“独裁”的阶段,因为孩子的生存完全依赖我们。但最危险的,恰恰是“保姆”角色的惯性。许多家庭矛盾的种子,都源于一个长不大、不愿“下岗”的保姆。

- 1-3岁:玩伴(The Playmate)。 权力开始第一次让渡。我们不再是单向的给予者,而是要蹲下来,进入孩子的世界,成为游戏的参与者。在“一起玩”的过程中,规则、边界、合作的种子悄然种下。这比任何说教都有效。

- 3-6岁:导游(The Guide)。 孩子的好奇心如宇宙大爆炸般绽放。此时,父母的角色不是规划“必去景点”,而是提供一本内容丰富的“旅行手册”,带领他们广泛涉猎,看山、看水、听风、触摸星辰。我们的任务是激发兴趣,而非强制定向。

2、协作者阶段(6-18岁):从“服务型政府”到“总经理助理”

- 6-12岁:服务型政府(The Resource Manager)。 孩子开始进入系统性学习阶段。我们的角色,就像一个高效的服务型政府,核心职能是“宏观调控”与“资源供给”。根据孩子的认知需求,适时提供精神食粮(从绘本到桥梁书),合理规划数字资源(引导使用电子产品),营造一个支持性而非控制性的学习环境。

- 12-18岁:总经理助理(The Executive Assistant)。 这是最考验父母智慧的阶段。孩子是那个“想法很多、经验不足、有时还不靠谱”的总经理,而我们,必须从“董事长”的位置上退下来,心甘情愿地当好“总助”。我们的工作手册是:多提建议,少下命令;尊重决策,提示风险;做好后勤,但不抢方向盘。硬碰硬,只会导致这位“总经理”把我们彻底“开除”出他的决策层。

3、守望者阶段(18岁以后):从“银行柜员”到“亲戚”

- 18-25岁:银行柜员(The Financial Advisor)。 孩子已是独立的法人。我们能提供的,更多是有限的资金支持和基于经验的风险提示。就像银行柜员,我们可以告知“理财有风险,投资需谨慎”,但不能替客户决定钱怎么花。界限感,是此时最珍贵的礼物。

- 25岁+:亲戚(The Distant Relative)。 当孩子建立自己的家庭,我们的角色便退至“重要亲戚”。李希贵校长那句略带调侃的“多送礼,少交往”,道出了深刻的边界智慧。保持恰当的物理和心理距离,不干涉“内政”,用祝福和守望,完成这场长达四分之一个世纪的“得体退出”。

思考小札:

这七个角色的转换,最大的阻力往往不是孩子,而是我们自己。我们害怕失控,害怕孩子走弯路,害怕自己不再被需要。这种恐惧,源于我们将孩子的成功与自己的人生价值过度捆绑。认识到这一点,是角色转换的第一步。教育孩子的过程,也是一场父母的“自我剥离”与“精神独立”之旅。

第二幕:驱动角色转换的三大引擎——权力让渡的实践艺术

理论的地图再精美,若无行动的引擎,终究是纸上谈兵。李希贵校长指出了驱动角色转换的三个核心行动,其实质,就是将抽象的“权力”,具象化为孩子可感知的“权利”。

放手与成长

1. 放权自由时间:从“时间监督者”到“时间合伙人”

很多家庭都有一个经典场景:孩子磨磨蹭蹭写作业,家长在一旁怒火中烧。我们常归咎于孩子“拖延症”,但李希贵校长一语道破天机:很多时候,拖延是一种无声的反抗。 因为在孩子潜意识里,作业写完,还会有无穷无尽的“加餐”——练习册、奥数题、练钢琴……既然自由的终点遥遥无期,何不在此刻的拖沓中寻求片刻喘息?

解决方案不是“你必须快点”,而是“完成即自由”。

将时间的支配权交还给孩子。明确约定,作业是“份内工作”,完成后,剩余的时间完全由他自己掌控。这看似简单的转变,却能激发惊人的内驱力。孩子会为了换取那份“确定无疑”的自由,主动提升效率。我们从一个催促者,变成了一个信守承诺的盟友。

2. 放权独立空间:从“内务总管”到“领地授权官”

一个没有自己空间自主权的孩子,很难建立起真正的责任感。这个“空间”可大可小,一间独立的房间,书桌一角,甚至是一个阳台上的“植物实验室”。

关键在于权责对等。在这个被授权的“领地”里,孩子是最高管理者。他可以决定物品的摆放,甚至可以容忍一定程度的“混乱”。这是他的王国。但与之对应,他必须承担起维护这片领地的责任。

李希贵校长提出的“责任边界”划分法非常巧妙:

- 私人空间:整理是义务,是自我管理的一部分,不应给予物质奖励。

- 公共空间:参与家务是贡献,是对家庭的付出,可以获得适当奖励。

通过这种方式,孩子不仅学会了整理物品,更在潜移默化中理解了个人责任与公共义务的边界。

3. 放权试错机会:从“风险清零官”到“成长投资人”

我们这一代父母,总想为孩子打造一个“无菌”的成长环境,扫清一切可能让他跌倒的石头。但我们忘了,免疫力,恰恰是在与“病菌”的适度接触中产生的。

说教一万遍“要诚信”,不如让他经历一次因撒小谎而失去朋友的懊悔;讲解一百遍“理财的重要性”,不如给他一笔小额预算,让他亲身体验从挥霍无度到精打细算的完整周期。

核心逻辑是:用可控的小成本试错,去替代未来不可控的大代价失败。

这要求父母有极大的智慧和定力,扮演一个“成长投资人”的角色。我们投资的不是金钱,而是信任。我们允许“项目”在初期出现亏损(犯错),因为我们着眼的是“创始人”(孩子)长期的能力成长。少年时因乱花钱而啃几天馒头的代价,远比成年后因错误投资而倾家荡产的代价,要小得多。

思考小札:

作为一名在ICT行业工作三十余年的从业者,我深知“灰度测试”和“敏捷迭代”的价值。任何一个伟大的产品,都不是一蹴而就的,而是在不断的试错、反馈、修正中进化而来。我们为何不能将这种思维引入家庭教育?允许孩子的人生有“测试版”,允许他们发布一些有“Bug”的版本,这本身就是成长最真实、最有效的路径。

第三幕:教育的哲学内核——向内求索,而非向外改造

如果说“七种角色”是术,“三大放权”是法,那么支撑这一切的,则是深刻的教育哲学——道。李希贵校长用两个广为流传的故事,揭示了这个“道”的核心。

镜中反思

- 《如何在七天内改变你的老婆》的翻译乌龙:这个故事精准地捕捉了人性的一个执念——我们总渴望成为“改造者”,去改变伴侣、改变同事,尤其是改变我们的孩子。我们很少反思,那个最需要被改变的,或许正是我们自己。教育的起点,不是一份指向孩子的“改造计划书”,而是一份父母的“自我成长说明书”。【故事出处:该故事源于李希贵对家长“改变他人而非自我”心态的批判。他提到1998年纽约出版社因翻译错误(将“life”误译为“wife”)导致书名变成《如何在七天内改变你的老婆》,预售火爆;而更正为《如何在七天内改变你的生活》后,读者大量退订。】

- 被藏起来的“家长证”:在李希贵的教育体系中,有一份需要孩子考核、签字才能颁发的“合格家长证”。然而,许多家长拿到后,却选择悄悄藏起来。这个小小的动作,暴露了一个普遍的心态:我们乐于评价孩子,却本能地回避被孩子评价;我们渴望孩子成长,却常常拒绝自我革新。

这两个故事共同指向一个朴素而深刻的真理,正如那句名言所说:

“每个人都想改变世界,但很少有人想改变自己。然而,最终改变了世界的,正是那些先改变了自己的人。”

在家庭教育这个场域里,这句话可以被翻译为:

教育的本质,不是父母如何去“修正”一个孩子,而是父母如何通过“修正”自己,来创造一个能让孩子自我成长的环境。

我们不是雕塑家,而是园丁。园丁的工作,不是去拉扯花瓣,让它开得更快,也不是去扭曲枝干,让它长成我们喜欢的样子。园丁的真正工作,是松土、浇水、施肥、除草、保证阳光。我们致力于改善土壤(家庭环境),至于这颗种子会长成参天大树还是芬芳玫瑰,那是它自己的生命使命。

第四幕:时代的回响——AI浪潮下的新启示

李希贵校长的理论诞生于信息时代,但在今天这个AI技术日新月异的节点,其智慧不仅没有过时,反而更显珍贵。面对一个知识可以被瞬间检索、许多技能可能被AI替代的未来,我们的教育焦虑被进一步放大。对此,李希贵校长补充了“三个新动作”,可以看作是这套理论在AI时代的“升级补丁”。

- 承认天赋差异,挖掘独特潜能:工业时代的教育追求“标准化”,而AI时代更需要“个性化”。当重复性、规律性的工作被AI取代,那些独特的、富有创造性的、充满人情味的能力将变得无比珍贵。与其耗费巨大精力去“补短板”,不如集中资源去“扬长板”,帮助孩子找到并深耕那个AI无法替代的、属于他自己的“生态位”。

- 从知识灌输转向成长逻辑培养:过去,我们比拼的是谁的“硬盘”里存储的知识更多。未来,我们比拼的是谁的“CPU”处理信息、解决问题的能力更强。教育的核心,应从“教他学会什么”,转向“教他如何学习”,培养他的批判性思维、复杂问题解决能力和终身学习的意愿。

- 培养人机协同能力:AI不是洪水猛兽,而是我们这个时代的基础设施,就像水电煤一样。未来的文盲,可能不是不识字的人,而是不会与AI协作的人。我们的任务,是引导孩子成为AI的“主人”,善用这些强大的工具来延伸自己的能力边界,而不是成为被算法投喂的“奴隶”。

这三个新动作,与“七种角色”理论一脉相承。它们都要求父母进一步“放权”——放掉对“标准答案”的执念,放掉对“知识权威”的掌控,将探索未来的权利,真正交还给属于未来的孩子。

结语:最好的教育,是一场指向分离的爱

回顾李希贵校长的“七种角色”理论,我们看到了一条清晰的路径:从最初的全然融合,到最终的坦然分离。这恰恰印证了心理学家弗洛姆的观点:“母爱的真正本质,是关心孩子的成长,也就是说,希望孩子与自己分离。”

这场长达二十余年的“得体退出”,对父母而言,是一场修行。它要求我们:

- 在认知上,颠覆“家长权威”的传统定位,理解“让渡”比“掌控”更有力量。

- 在情绪上,克服分离焦虑,学会欣赏孩子独立的背影。

- 在行动上,精准地踩在每个阶段的节点上,完成角色的切换,不拖延、不越位。

这很难,但无比值得。因为在这场精心准备的退出中,我们失去的是一份沉重的控制欲,收获的却是一个独立、完整、拥有自我驱动力的生命,以及一段健康、持久、彼此尊重的亲子关系。

最终,我们会发现,养育孩子的旅程,如同一场盛大的交响乐。我们从首席小提琴手开始,倾情演奏;然后慢慢退为指挥,把握节奏与和谐;最终,我们心满意足地坐入观众席,面带微笑,热泪盈眶地欣赏着那个曾经由我们引入音乐世界的生命,奏响属于他自己的、独一无二的华彩乐章。

这,或许就是教育最美的模样。