计算机网络技术-知识篇(Day.1)

一、网络概述

1、网络的概念

两个不在同一地理位置的主机,通过传输介质和通信协议,实现通信和资源共享。

2、网络发展史

第一阶段(20世纪60年代)

- 标志性事件:ARPANET的诞生

- 关键技术:分组交换技术

第二阶段(20世纪70-80年代)

- 标志性事件:NSFNet的建立

- 关键技术:TCP/IP协议

第三阶段(20世纪90年代)

- 标志性事件:Mosaic浏览器的问世

- 关键技术:Web技术

3、网络的四要素

-

传输介质:包括同轴电缆、光纤、双绞线以及无线电波等

-

通信协议:用于设备间通信的标准协议,例如EIGRP、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、TCP、IP、PPP等

-

资源:涵盖各类数据形式,如图片、视频、音频等数字内容

-

终端:常见的终端设备有智能手机、笔记本电脑、平板电脑以及台式计算机等

4、网络功能

-

数据通信

-

资源共享

-

增加可靠性

-

提高系统处理能力

5、网络类型

WAN(广域网 / 外部网络)

-

覆盖范围:几十至几千千米

-

主要功能:实现远距离计算机网络互联

-

典型应用:互联网、城域网(MAN)

LAN(局域网 / 内部网络)

-

覆盖范围:约1千米

-

主要功能:实现短距离计算机设备互联

-

典型应用:企业网络、校园网络

6、网络协议与标准

-

协议

(1)语法

多个对象之间协商的接口规范。(2)语义

定义控制信息各部分的含义,包括应发送的控制指令类型、需要执行的操作以及对应的响应方式。(3)同步

以多字节或多比特数据块为传输单元,仅在帧起始位置进行同步,帧内保持固定时钟信号。

7、网络中常见概念

|

8、网络拓扑结构

星型拓扑

优点

-

部署简单

-

扩展性强

-

故障诊断便捷

缺点

-

中心节点负荷集中

网型拓扑

-

每个节点至少连接两个其他节点

-

可靠性出色,但组网成本较高

二、网络模型

1、分层思想

1.1、概述

分层思想的核心理念是将复杂的系统或问题划分为多个独立的、相互关联的层级,每个层级有不同的功 能和责任。这种分层的方式可以使系统或问题更具结构化和可管理性,简化设计和实施过程,并提高系 统或问题的可扩展性和互操作性。

1.2、核心理念

-

模块化:将系统或问题划分为多个模块或层级,每个层级负责特定的功能,模块之间相互独立但也 相互关联。这样可以降低复杂度,使系统设计更加清晰和可扩展。

-

抽象性:每个层级都对其他层级提供特定的抽象接口,屏蔽了底层实现的复杂性,使各层级之间的 交互更加简化和统一。这样可以提高代码的可维护性和可重用性。

-

松耦合:每个层级之间通过抽象接口进行交互,层级之间的耦合度尽可能地降低,使得各个层级可 以独立地进行修改和演变。这样可以使系统更具灵活性和可扩展性。

-

可替换性:由于每个层级之间的耦合度较低,所以可以灵活地替换或添加新的功能层级,而不需要 对其他层级进行修改。这样可以使系统更容易适应变化的需求和技术。

2、OSI七层模型

1. 应用层(Application Layer)

-

功能:直接为用户应用程序提供网络服务,是用户与网络的接口。

-

核心任务:处理特定的应用需求,如文件传输、电子邮件、网页浏览等。

-

典型协议:HTTP(超文本传输协议)、FTP(文件传输协议)、SMTP(简单邮件传输协议)、POP3(邮局协议版本 3)等。

2. 表示层(Presentation Layer)

-

功能:负责数据的格式转换和表示,确保不同设备的应用层能理解对方的数据。

-

核心任务:

-

数据编码(如 ASCII、Unicode)、格式转换(如文本、图像、音频的格式处理);

-

数据压缩与解压、加密与解密(如 SSL/TLS 加密)。

-

-

作用:屏蔽底层数据格式的差异,让应用层专注于业务逻辑。

3. 会话层(Session Layer)

-

功能:建立、管理和终止两个应用程序之间的会话(即通信连接)。

-

核心任务:

-

会话的创建(如验证身份、协商通信参数);

-

会话的维护(如控制数据发送的顺序、断点续传);

-

会话的释放(正常关闭或异常中断时的处理)。

-

-

典型应用:数据库连接中的会话管理、视频会议中的连接控制。

4. 传输层(Transport Layer)

-

功能:为上层(应用层、表示层、会话层)提供端到端的可靠数据传输服务。

-

核心任务:

-

数据分段与重组(将大块数据分割为小数据包,接收后重组);

-

流量控制(避免发送方速率过快导致接收方溢出);

-

差错控制(通过校验和、重传机制确保数据准确到达);

-

端口寻址(通过端口号识别主机上的不同应用程序,如 HTTP 用 80 端口)。

-

-

典型协议:

-

TCP(传输控制协议):面向连接、可靠传输(适用于文件传输、网页加载等);

-

UDP(用户数据报协议):无连接、不可靠但高效(适用于视频直播、实时游戏等)。

-

5. 网络层(Network Layer)

-

功能:负责数据包从源主机到目标主机的路由选择和转发,解决不同网络之间的通信问题(即 “跨网传输”)。

-

核心任务:

-

逻辑寻址(通过 IP 地址标识网络中的主机,如 IPv4、IPv6);

-

路由选择(通过路由协议选择最佳路径,如 RIP、OSPF);

-

拥塞控制(避免网络因数据过多而拥塞)。

-

-

典型协议:IP(网际协议)、ICMP(互联网控制消息协议,如 ping 命令基于此)、ARP(地址解析协议,将 IP 地址转换为 MAC 地址)。

6. 数据链路层(Data Link Layer)

-

功能:在相邻两个网络设备(如交换机与主机、路由器与交换机)之间的物理链路上传输数据帧,确保数据在物理层的可靠传输。

-

核心任务:

-

物理寻址(通过 MAC 地址标识同一局域网内的设备);

-

帧的封装与拆封(将网络层的数据包包装为帧,添加帧头和帧尾用于校验);

-

差错控制(检测并纠正物理层传输的错误,如 CRC 校验);

-

流量控制(控制相邻设备间的数据发送速率)。

-

-

典型技术:以太网(Ethernet)、Wi-Fi(无线局域网)、PPP(点对点协议,用于拨号上网)。

7. 物理层(Physical Layer)

-

功能:定义网络设备与传输介质之间的物理连接规范,负责将数据转换为电信号、光信号或无线电信号等物理形式进行传输。

-

核心任务:

-

传输介质的规格(如双绞线、光纤、无线电波);

-

信号的编码方式(如数字信号与模拟信号的转换);

-

物理接口标准(如接口类型、引脚定义、传输速率)。

-

-

典型设备:网卡、集线器、网线、光纤、无线网卡等。

3、TCP/IP五层模型

1. 应用层(Application Layer)

-

功能:直接为用户应用程序提供网络服务,定义应用程序之间的通信规则。

-

核心任务:处理具体的应用需求,如数据的生成、解析和交互逻辑。

-

典型协议:

-

网页浏览:HTTP(超文本传输协议)、HTTPS(加密版 HTTP);

-

文件传输:FTP(文件传输协议)、SFTP(安全文件传输协议);

-

邮件服务:SMTP(简单邮件传输协议)、POP3(邮局协议)、IMAP(互联网消息访问协议);

-

远程登录:SSH(安全外壳协议)、Telnet;

-

域名解析:DNS(域名系统)。

-

- 特点:是用户可见的最高层,直接与应用程序交互。

2. 传输层(Transport Layer)

-

功能:为应用层提供端到端的可靠或高效的数据传输服务,负责数据的分段、重组和传输控制。

-

核心任务:

-

数据分段与重组:将应用层的大块数据分割为适合传输的小数据包,接收方再重组为完整数据;

-

端到端连接管理:通过端口号识别主机上的不同应用程序(如 HTTP 默认 80 端口,HTTPS 默认 443 端口);

-

流量控制:调节发送速率,避免接收方因处理能力不足而丢失数据;

-

差错控制:通过校验和、重传机制确保数据准确传输(仅 TCP 支持)。

-

-

典型协议:

-

TCP(传输控制协议):面向连接、可靠传输(通过三次握手建立连接,四次挥手断开连接,确保数据无丢失、无重复、按序到达),适用于文件传输、网页加载等对可靠性要求高的场景;

-

UDP(用户数据报协议):无连接、不可靠但高效(无需建立连接,传输速度快),适用于视频直播、实时游戏、语音通话等对实时性要求高的场景。

-

3. 网络层(Network Layer)

-

功能:负责将数据包从源主机路由到目标主机,解决不同网络之间的通信(跨网传输)问题。

-

核心任务:

-

逻辑寻址:通过 IP 地址(如 IPv4、IPv6)标识网络中的主机,确定数据的源和目的地;

-

路由选择:通过路由协议(如 RIP、OSPF、BGP)计算从源网络到目标网络的最佳传输路径;

-

数据包转发:路由器等网络设备根据路由表将数据包转发到下一跳设备;

-

拥塞控制:避免网络因数据量过大而拥塞。

-

-

典型协议:

-

IP(网际协议):定义 IP 地址格式和数据包结构,是网络层的核心协议;

-

ICMP(互联网控制消息协议):用于网络诊断和错误报告(如 ping 命令基于此协议);

-

ARP(地址解析协议):将 IP 地址转换为数据链路层的 MAC 地址;

-

RARP(反向地址解析协议):将 MAC 地址转换为 IP 地址(较少使用)。

-

4. 数据链路层(Data Link Layer)

-

功能:在相邻网络设备(如主机与交换机、交换机与路由器)之间的物理链路上传输数据帧,确保物理层数据的可靠传输。

-

核心任务:

-

物理寻址:通过 MAC 地址(硬件地址)标识同一局域网内的设备;

-

帧的封装与拆封:将网络层的数据包包装为帧(添加帧头和帧尾,包含 MAC 地址和校验信息),接收方拆封后提取数据包;

-

差错控制:通过 CRC(循环冗余校验)检测传输错误,丢弃错误帧;

-

流量控制:调节相邻设备间的发送速率,避免缓冲区溢出。

-

-

典型技术与协议:

-

以太网(Ethernet):有线局域网的主流技术,定义了帧格式和传输规则;

-

Wi-Fi(802.11 系列协议):无线局域网技术;

-

PPP(点对点协议):用于拨号上网、专线连接等点对点通信;

-

交换机:工作在数据链路层,通过 MAC 地址转发帧。

-

5. 物理层(Physical Layer)

-

功能:定义网络设备与传输介质之间的物理连接规范,负责将数据帧转换为可在物理介质上传输的信号(如电信号、光信号、无线电波)。

-

核心任务:

-

传输介质:定义网线(双绞线、同轴电缆)、光纤、无线电波等介质的规格;

-

信号编码:将二进制数据(0 和 1)转换为物理信号(如高低电压、光的明暗);

-

物理接口:定义接口类型(如 RJ45 接口、光纤接口)、引脚定义、传输速率(如 100Mbps、1Gbps)。

-

-

典型设备:网卡、集线器、网线、光纤、无线网卡、中继器等。

| TCP/IP 五层模型 | 对应 OSI 七层模型 | 说明 |

|---|---|---|

| 应用层 | 应用层、表示层、会话层 | TCP/IP 将 OSI 的上三层功能合并,由应用层统一处理 |

| 传输层 | 传输层 | 功能基本一致 |

| 网络层 | 网络层 | 功能基本一致 |

| 数据链路层 | 数据链路层 | 功能基本一致 |

| 物理层 | 物理层 | 功能基本一致 |

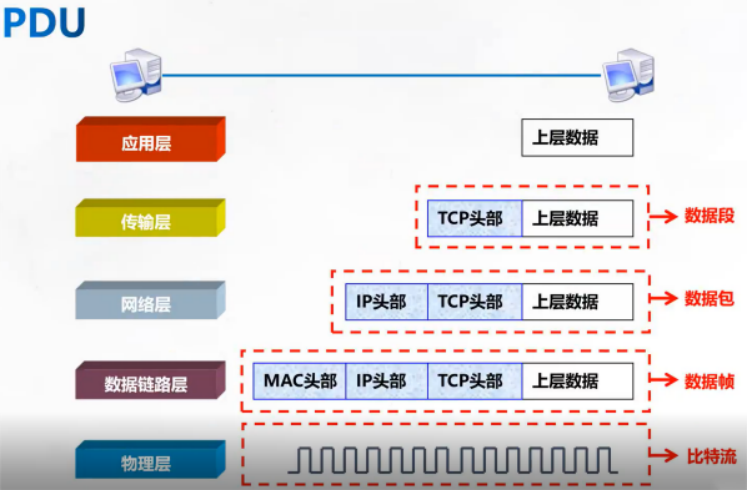

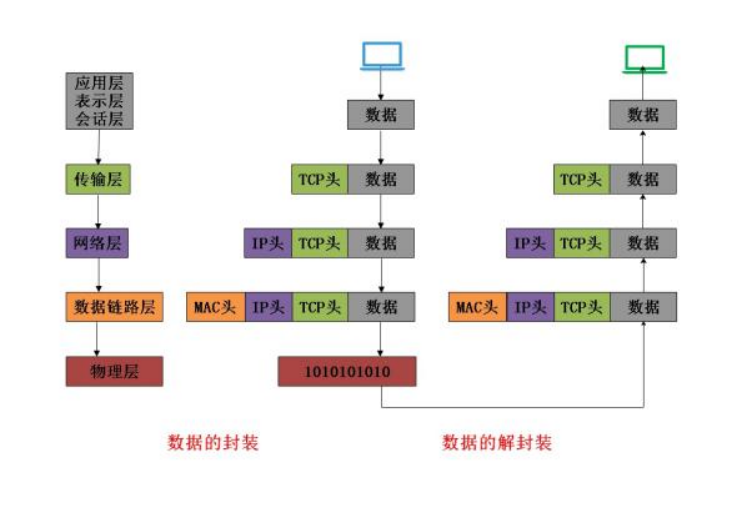

4、数据的封装与解封装过程

4.1、PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元)

-

数据段:segment

-

数据包:packet

-

数据帧:frame

-

比特流:bits

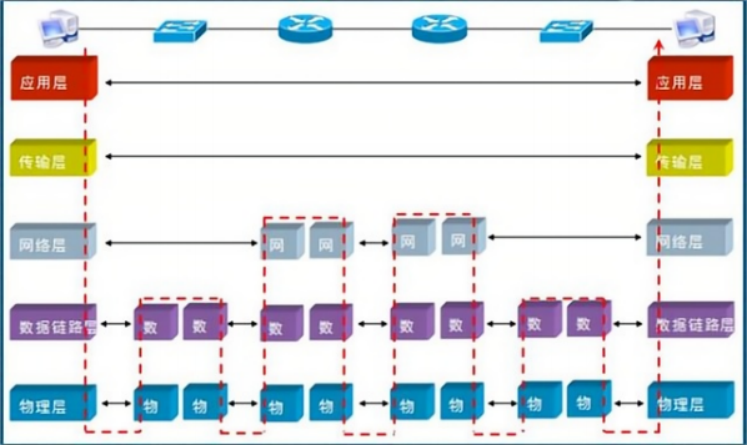

4.2、数据封装与解封装过程

TCP/IP五层模型每层对应的工作设备:

应用层:终端设备

传输层:防火墙

网络层:路由器

数据链路层:交换机

物理层:网卡

三、 IP地址

1、进制转换

1.1、数制介绍

数制:指用统一的符号和规则来表示数值的计数方法。

数位:表示数字符号在数值中的具体位置。

基数:在进位计数制中,单个数位上可使用的数字符号总数。

位权:在进位计数制中,某数位所代表的实际数值大小,即该位上的"1"所对应的数值。

1.2、十进制

十进制数制系统由0到9这10个数字组成,其特点是逢十进一。

十进制数的表示方法:

- 带下标表示法:(1010)₁₀

- 字母后缀表示法:1010D

以(236)₁₀为例: 2(百位) 3(十位) 6(个位)

1.3、二进制

二进制是指基于两个数字(0和1)的计数系统。

二进制数的运算规则是逢二进一。

二进制数的表示方法:

- (1010)₂

- 1010B

以8位二进制数为例(每位均为1): 128 64 32 16 8 4 2 1

例如二进制数(10001011)₂: 其转换方法为从左至右每位对应2的(n-1)次方,具体数值为: 128 0 0 0 8 0 2 1 将这些数值相加即可转换为十进制: 1 + 2 + 8 + 128 = 139

二进制在计算机底层应用广泛,例如IP地址的表示

1.4、八进制

八进制数制系统由0到7共8个数字组成:0、1、2、3、4、5、6、7。其特点是"逢八进一"。

八进制数表示方法:

- 数字下标法:(1010)₈、(13241)₈

- 后缀表示法:1010o

八进制转十进制计算方法:

- 从左至右每一位权重为8ⁿ⁻¹(n为位数)

- 以(13241)₈为例:

- 权重分配:512x 64x 8x 1x

- 各位计算:4096×1 512×3 64×2 8×4 1×1

- 最终结果:4096 + 1536 + 128 + 32 + 1 = 5793

1.5、十六进制

十六进制数制系统由16个基本数字组成: 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F

这些数字分别对应十进制的: 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

十六进制遵循"逢十六进一"的进位规则。其数值表示方法有以下几种形式: (1010)₁₆ 或 1010H 或 (1B2)₁₆

计算时采用从左至右的位权展开法: 第n位的权值为16^(n-1),即...4096、256、16、1

以十六进制数1B2为例: 256×1 + 16×11 + 1×2 = 256 + 176 + 2 = 434

最终转换为十进制的结果为各数位值之和。

2、IP地址定义

主机在网络中的唯一标识,用于确保主机间的正常通信(同一局域网下)。

IP地址是一种网络编码,用于定位网络中的节点。IPv4地址由32位二进制数(32bit)组成,而IPv6地址则由128位二进制数构成

3、网络地址组成部分

网络配置(NETWORK)

-

定义网络范围

主机配置(HOST)

-

确定主机位置

4、IP地址分类

IP地址分为A、 B、C、 D、 E五类,每一类有不同的划分规则

| 地址类型 | 地址范围 | 特点 |

| A类 | 0.0.0.0~127.255.255.255 | 第一位必须是0 |

| B类 | 128.0.0.0~191.255.255.255 | 前两位必须是10 |

| C类 | 192.0.0.0~223.255.255.255 | 前三位必须是110 |

| D类 | 不常见忽略 | |

| E类 | 不常见忽略 |

A类地址

组成:网络部分+主机部分+主机部分+主机部分

A类地址范围为0.0.0.0~127.255.255.255 ,A类地址网络位固定为前8位。

网络位为2^7=128,网络位=2^可变网络位, A类地址首位不能变所以可变网络位为7位。

主机位为2^24=16777216,主机位=2^可变主机位, A类地址24位都可变所以可变主机位为24位

可用主机位为2^24-2=16777214,可用主机位=2^可变主机位-2,减2的原因是由于主机号全位0定义 为网段地址,主机号全位0定义为广播地址不可随便使用。

特点:网络有126个,非常少;但是每个网络中包含的地址数量为2^24个,可用IP地址为2^24 - 2个。

使用场景: 大型网络

B类地址

组成:网络部分+网络部分+主机部分+主机部分

B类地址范围为128.0.0.0~191.255.255.255 , B类地址网络位固定前16位

网络位为2^14=16384,网络位=2^可变网络位, B类地址前2位不能变所以可变网络位为14位。 主机位为2^16=65536,主机位=2^可变主机位, B类地址16位都可变所以可变主机位为16位

可用主机位为2^16-2=65534,可用主机位=2^可变主机位-2,减2的原因是由于主机号全位0定义为网 段地址,主机号全位0定义为广播地址不可随便使用。

特点:网络数量有2^14个,网络中等;每个网络包含的地址数量为2^16个,可用IP地址为2^16 - 2个

使用场景:中型网络

C类地址

组成:网络部分+网络部分+网络部分+主机部分

C类地址范围为192.0.0.0~223.255.255.255 ,C类地址网络位固定前24位

网络位为2^21=2097152,网络位=2^可变网络位, C类地址前3位不能变所以可变网络位为21位。

主机位为2^8=256,主机位=2^可变主机位, C类地址8位都可变所以可变主机位为8位

可用主机位为2^8-2=254,可用主机位=2^可变主机位-2,减2的原因是由于主机号全位0定义为网段地 址,主机号全位0定义为广播地址不可随便使用。

特点:网络数量有2^21个,网络最多;每个网络包含的地址数量为2^8个,可用IP地址为2^8 - 2个

使用场景:小型网络

D、 E类地址

D、 E类地址不常用,只要知晓D类地址用于组播, E类地址用于科学研究即可。

5、地址划分

根据使用范围,IP地址可分为两类:公网地址和私网地址。

公网地址特点:

-

需要付费使用

-

全球可达

-

IPv4地址资源已耗尽

私网地址特点:

-

免费使用

-

适用于局域网内部

-

可自由分配

私网地址范围(必须背会)

| 地址类型 | 私网地址范围 |

| A | 10.0.0.0~10.255.255.255 |

| B | 172.16.0.0~172.31.255.255 |

| C | 192.168.0.0~192.168.255.255 |

特殊地址

| 特殊地址 | 作用 |

| 0.0.0.0 | 可以表示任意IP地址 |

| 255.255.255.255 | 广播地址,多用于服务寻找ip |

| 127.0.0.0~127.255.255.255 | 回环地址、本机地址,指代本机地址,用来测试本机网卡的 TCP/IP协议是否正确安装 |

| 169.254.0.0~169.254.255.255 | 微软保留地址,无ip时会分配到这段地址。 |

6、相关概念

6.1、网络地址

-

网络标识/网段

-

用于标记特定网络的符号

-

代表当前网络地址范围内的最小值

-

不能用于实际网络通信

6.2、广播地址

-

用于将数据包从一个网络广播到另一个网络中的所有主机。

-

该网络范围内的最大IP地址值

-

不可用于常规网络通信

6.3、子网掩码

子网掩码用于确定IP地址的网络部分:

-

由32位二进制组成

-

网络部分用1表示

-

主机部分用0表示

通过将IP地址与子网掩码进行逻辑"与"运算,即可得到网络地址:

-

0与任何数相与结果均为0

-

1与任何数相与结果保持原数不变

常见有类地址的默认子网掩码:

-

A类:255.0.0.0(/8)

-

B类:255.255.0.0(/16)

-

C类:255.255.255.0(/24)

6.4、子网段

-

网络中一组连续的IP地址。

-

通常以IP地址和子网掩码的形式来表示。

-

子网段是网络划分和管理的基本单位,可以用于划分局域网和子网。

6.5、网关

-

连接不同网络之间的一个网络节点,即两个或多个网络的交汇处

-

负责将数据包转发到目标网络

-

网关通常是一台路由器,具有路由选择、地址转换等功能。