WAIC2025逛展分享·AI鉴伪技术洞察“看不见”的伪造痕迹

逛展分享:AI前沿技术的盛宴

一年一度的WAIC(世界人工智能大会)圆满落幕,各大科技厂商和广大技术爱好者们齐聚上海世博展览馆,共享此次AI前沿技术的饕餮盛宴。

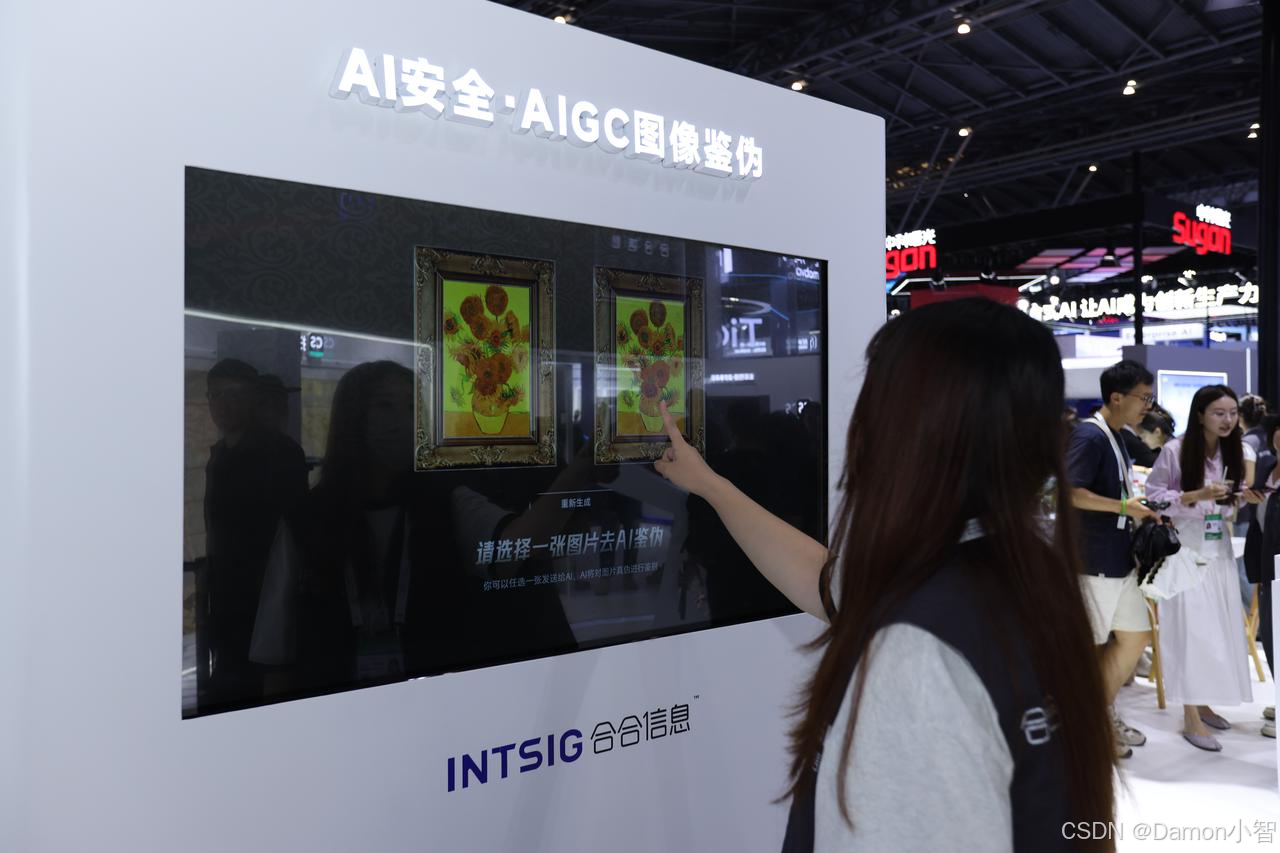

踏入2025年世界人工智能大会的展馆,首先映入眼帘的是气势恢宏的展厅布局。作为全球AI产业的顶级盛会,WAIC2025汇聚了来自世界各地的顶尖科技企业、学术机构和创新团队。在人头攒动的展馆中,合合信息的展台以其独特的科技感设计和震撼的互动体验脱颖而出。

走近展台,首先被其简约而富有科技感的设计风格所吸引,营造出浓厚的未来科技氛围。展台中央竖立着一面巨大的弧形屏幕,正在滚动播放着各种鉴伪技术的演示视频,吸引了大批观众驻足围观。展台的右侧设置了"AI安全"展区,不同的演示及互动让观众能够亲身体验AI鉴伪技术的强大能力。

AI人脸鉴伪互动体验:火眼金睛辨别真假人脸

当今人脸识别被广泛应用于身份识别的各个领域,从手机解锁、支付验证到门禁系统、公共安全监控等,为生活带来便利的同时,也面临着合成人脸等伪造技术的冲击。

展区内行业领先的人脸辨别技术,能精准辨别真实人脸和合成人脸。,工作人员进行了现场拍摄,然后通过系统生成,瞬间屏幕上出现了多个轮廓相同五官相似的头像。这些头像乍一看与真人图像几乎无异,让围观的观众纷纷感叹技术的逼真。

随后,工作人员启动人脸鉴别系统,只见系统快速对屏幕上的头像进行扫描分析,短短几秒后便给出了鉴别结果:人脸鉴别精准识别了当前头像81%为假。这一结果让现场观众直观感受到了技术的精准度,也对合成人脸的潜在风险有了更清晰的认知。

AI名画鉴伪互动体验:让观众"眼见为实"

在名画鉴伪体验区,一场别开生面的"世界名画版大家来找茬"活动正在进行。展位上精心准备了多幅经典名画,有些是原作,有些则经过AIGC的巧妙生成。观众需要仔细观察,判断哪些是真品,哪些是AI生成或修改的作品。

"这幅《向日葵》看起来完全没有问题啊!"一位观众仔细端详着屏幕上的画作,眉头紧锁。身边的朋友笑着说:"你看这个画的色调,好像有些不对劲。"然而,当工作人员启动AIGC图像鉴别系统后,系统在短短几秒钟内就精准的判断出是真是假,并且标注发现篡改的特征。

AI卡证照片篡改体验:技术实力的全方位展现

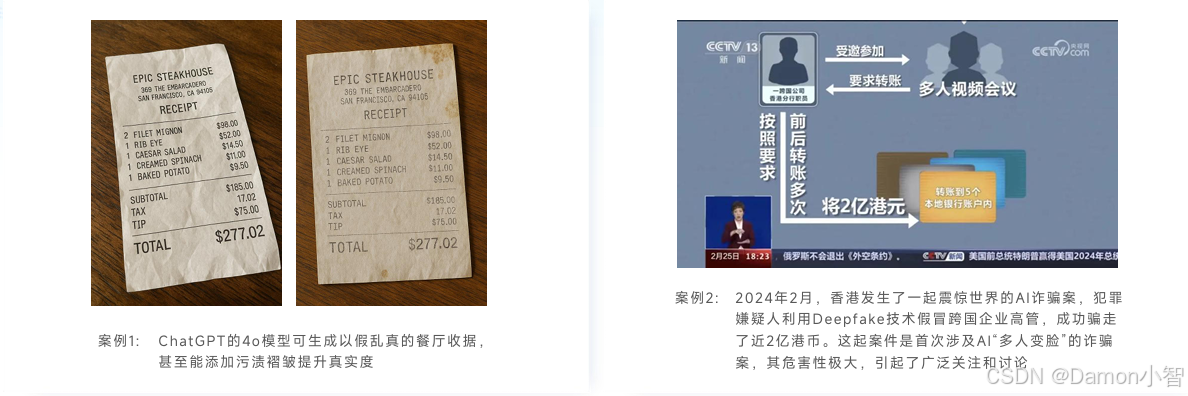

在AI卡证照片篡改体验区域,工作人员进行深度演示。屏幕上显示着一张看似正常的发票,但是当系统开始分析后,红色的热力图逐渐显现,精确标注出了篡改区域。

"这张发票上的金额数字'8'被修改为'6',修改区域仅有几个像素,肉眼几乎无法察觉。"工作人员指着屏幕上的标注区域讲解到。

在人工智能技术飞速发展的今天,图像生成与编辑技术已达到肉眼难辨程度。从 Deepfake 到图像篡改,各类伪造方式肆虐于身份认证、金融凭证、新闻传播等关键场景,给社会安全和信任体系带来了前所未有的挑战。WAIC2025 上展示的AI 鉴伪技术的最新成果,利用深度学习和对抗训练等手段构筑起一堵“看不见”的防线,让任何精心伪造的痕迹都无所遁形。

深度挖掘:合合信息AI安全技术解析

下面,我们就来深入挖掘一下本次展出的AI安全体验区的核心原理,并访问官网进行实际评测。

人脸伪造检测——识破数字面具

合合的人脸鉴伪检测方案,可以帮助用户快速识别和定位伪造的人脸。

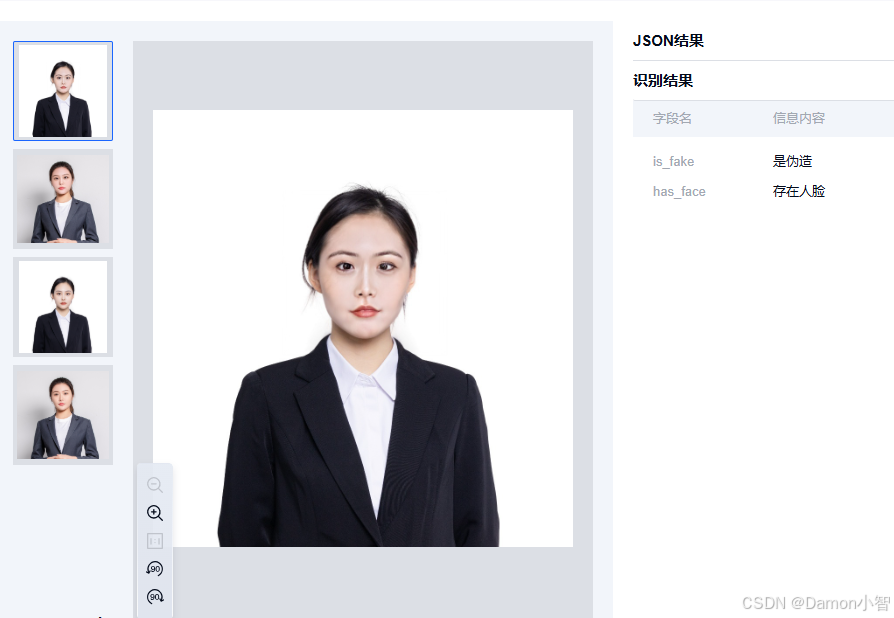

在线体验平台上,进行了人脸篡改的相关演示。

这张是原图:

这张是通过AI换脸后的图,可以看到五官发生了较大变化:

当用户上传待检测图片后,平台立即启动多维度特征提取与分析流程,迅速进行以下三个关键步骤:

首先,系统通过时空一致性分析来检验面部表情变化与头部动作的自然协调性,以发现潜在的动画伪造痕迹;其次,进行生理特征验证,分析人物眨眼频率、皮肤纹理以及生理反射光泽等真实感特征,发现人脸生成技术暴露的微小细节;最后,平台实施光照一致性检查,通过判断人脸区域的光影变化是否与周围环境相匹配,从而进一步确保伪造检测的准确性。整套检测流程均在毫秒级内快速完成。

AI 图像鉴伪的核心原理

随着图像伪造技术的门槛不断降低,伪造图像的生成愈加便捷,图像鉴伪需求呈现爆发式增长,在多个行业引发高度关注。

图像篡改、深度伪造及AIGC内容生成技术,正广泛渗透至金融、消费、政务、社交等多个核心领域,带来严峻的内容安全挑战。

合合的AIGC图像鉴别技术具备鉴别范围广、抗攻击性强等优势,可应对实际场景中复杂、多样的图片信息。在鉴别范围上,系统可通过不同角度和不同层级的prompt,分析AI生成图像的视觉特征、透视关系、光影角度等合理性因素,并结合图像频谱信息辅助模型进行判断,实现在毫秒级完成鉴伪。该技术已在测试样本集中对MidJourney、Stable Diffusion、StyleGAN和GPT-4O等主流模型生成的图像进行鉴定,准确率超90%,可广泛应用于社交媒体内容治理、商业欺诈鉴定、保险理赔等多个场景。

此外,实际应用场景中被检测的图像往往要经历压缩、缩放、裁剪及社交媒体传输等多个环节,图像质量降低,检测难度大幅增加。该平台的AIGC图像鉴别技术具备强大的抗攻击能力,能够在各种干扰条件下精准捕捉图像异常特征,确保在严苛的环境下也能维持高水平的检测效果。

通用篡改检测——揭露隐藏的编辑痕迹

随着图像编辑工具的广泛普及,篡改发票、合同、证书等重要文档的现象逐渐增加,这给信息真实性带来了严重的安全挑战。针对这一问题,合合信息团队依托于大规模真实数据和合成篡改数据进行模型训练,研发了具备多层次智能分析能力的AI通用篡改检测方案。

基于多模态大语言模型能力,AIGC 图像鉴别技术能够通过不同角度和不同层级的prompt,分析AI生成图像的视觉特征以及透视关系、光影角度等合理性因素,同时抽取图像频谱信息辅助模型进行判断,输出推理结果。

在通用篡改检测的实际演示中,我们首先打开浏览器,访问在线体验平台。为了直观地展示系统的鉴伪能力,本次演示特意选用经过轻微篡改的发票图片作为测试样本。例如,将一张发票上的金额数字进行微调、修改日期、替换公司名称,或者移植公章印记后上传至平台。平台接收到图像后,在1秒内便能快速完成深度分析,给出检测结果。

上传图片后,系统首先展示整体判断,即该图片是否存在篡改行为,以及相应的置信度评分。随后,以热力图形式高亮显示图片中疑似篡改区域,便于用户直观定位。

展望未来:鉴伪技术的技术挑战与进步方向

随着深度伪造技术不断演进,图像鉴伪领域面临三大核心挑战:一是高度仿真伪造带来的细微特征识别难度显著增加;二是跨格式、跨平台检测的算法性能与效率需在海量数据中保持实时响应;三是应用场景日趋多样化,对多模态协同分析提出更高要求。

| 技术挑战 | 进步方向 |

| 对抗性攻击防御 | 持续优化对抗训练策略,引入自适应对抗样本生成,提升模型鲁棒性 |

| 跨域泛化能力 | 利用联邦学习和迁移学习框架,实现多源异构数据下的高精度检测 |

| 实时处理性能 | 构建可弹性扩展的异构计算平台,平衡检测速度与资源消耗 |

| 高质量数据采集与标注成本 | 开发半自动化标注工具与合成数据生成器,降低人工成本 |

| 无痕篡改检测能力受限 | 深度融合频域和空间域特征,研发更灵敏的无痕检测算法 |

| 多样化伪造手段(VAR、Diffusion 等) | 打造模块化检测流水线,实现插件式算法更新,快速适配新技术 |

未来,随着算法在敏感度、速度与场景适配性方面的不断突破,以及“技术+生态”协同机制的逐步完善,图像鉴伪技术将为信息安全与真实性提供更为稳固的保障。