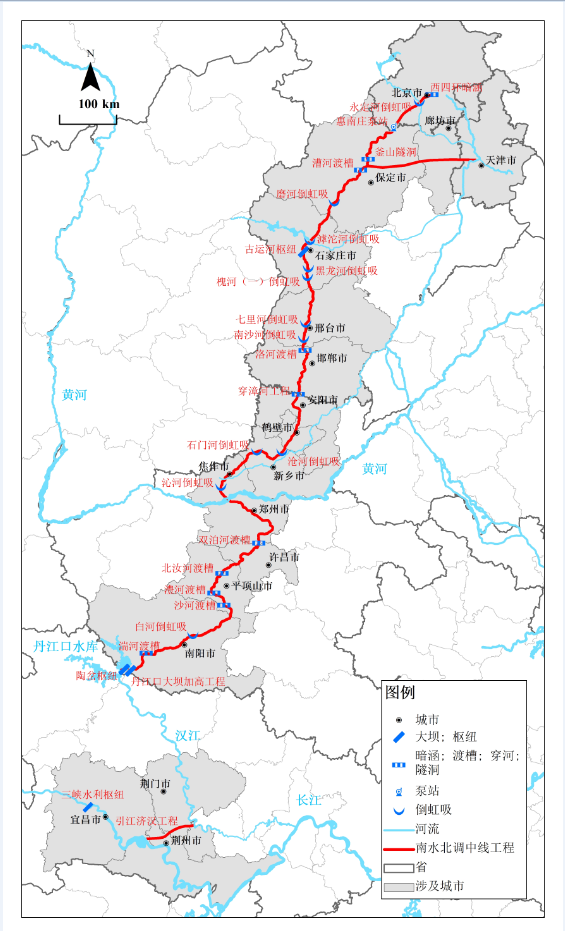

南水北调中线工程图件 shp数据

南水北调中线工程简介

1. 目标与使命

核心目标: 解决中国北方地区(尤其是黄淮海平原的京津冀豫地区)水资源严重短缺的问题,优化水资源配置,保障城市生活、工业用水和生态用水需求,支撑区域经济社会可持续发展。

主要受水区: 北京市、天津市、河北省(石家庄、保定、邯郸等城市)、河南省(郑州、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、平顶山、漯河、周口、南阳等城市)。也向沿线受水区的河湖进行生态补水。

2. 水源地

起点: 位于湖北省与河南省交界处的丹江口水库(汉江上游)。

水源: 主要来自汉江及其支流丹江。丹江口水库是亚洲最大的人工淡水湖之一,水质优良(常年保持在Ⅰ-Ⅱ类标准)。

丹江口大坝加高: 为了满足调水需求,工程将丹江口大坝加高了14.6米,使水库正常蓄水位从157米提高到170米,库容大大增加(达到290.5亿立方米)。这也导致了大规模的移民搬迁(约34.5万人)。

3. 路线与工程规模

总干渠: 工程的核心是一条纵贯南北的人工明渠(部分为管涵)。

起点: 河南省南阳市淅川县陶岔渠首枢纽(从丹江口水库引水)。

终点:

北京市:团城湖调节池(颐和园附近)

天津市:外环河

途经省份: 河南、河北、北京、天津(总干渠经河南、河北、北京,天津通过一条支线从河北徐水分水)。

总长度: 约1432公里(其中,总干渠长1277公里,天津干线长155公里)。

关键节点:

穿黄工程: 在河南郑州以西的孤柏嘴,采用隧洞方式穿越黄河河床底部(深约50米),是工程的技术难点和控制性工程。

沙河渡槽、湍河渡槽等: 大型渡槽工程,跨越河流和洼地。

多座节制闸、分水口、退水闸: 用于控制水流、分配水量和保证安全。

设计流量: 渠首设计流量350立方米/秒,过黄河后逐渐减小,终点北京团城湖为40立方米/秒,天津干渠70立方米/秒。

年调水量: 设计多年平均年调水量95亿立方米(根据水源丰枯和受水区需求动态调整)。通水以来,实际调水量逐年增加。

4. 主要特点

全程自流: 这是中线工程最显著的特点。充分利用了丹江口水库(海拔约170米)与北京(海拔约50米)、天津(海拔约5米)之间的地势高差(约100米),水流依靠重力自流北上,全程基本无需泵站提水,大大降低了运行能耗和成本。这与需要多级泵站的东线工程形成鲜明对比。

水质优良: 丹江口水库水质好,总干渠采用全立交、全衬砌、全封闭的输水方式(不与地表河流直接连通),并实施严格的水源保护和渠线管理,有效保障了水质安全。

工程规模宏大: 涉及大坝加高、大规模移民、长距离渠道开挖、大型渡槽、穿黄隧洞等,是当今世界上规模最大、距离最长、受益人口最多的调水工程之一。

以城市供水为主: 主要保障沿线大中城市的居民生活用水,同时兼顾工业和生态补水。

5. 效益与影响

缓解北方水荒: 显著改善了京津冀豫地区的水资源状况,尤其是北京、天津等特大城市,中线水已成为其主要的稳定水源之一(例如,北京城区供水中70%以上来自南水)。

保障供水安全: 提高了受水区城市供水保证率,减少了对本地地下水的过度开采,有助于地下水超采区的修复。

改善生态环境: 向沿线受水区的重要河湖湿地(如白洋淀、滹沱河、永定河、潮白河、密云水库等)实施生态补水,有效改善了区域水生态环境,增加了水域面积,提升了生物多样性。

促进经济发展: 为北方地区经济社会可持续发展提供了强有力的水资源支撑,优化了投资环境。

提升饮水质量: 优质的南水改善了部分受水区居民饮水口感,替换了部分水质较差的水源。

6. 建设与运行

前期论证: 历经数十年规划和论证。

开工建设: 丹江口大坝加高工程2005年开工,总干渠主体工程2003年底陆续开工。

正式通水: 2014年12月12日,中线一期工程正式通水。

运行管理: 由中国南水北调集团有限公司负责运行维护。

总结

南水北调中线工程是一项战略性基础设施,它以世界级的工程规模和创新技术,实现了“一泓清水向北流”的宏伟构想。通过全程自流的方式,将汉江上游的优质水源持续输送到严重缺水的华北平原核心区域,从根本上缓解了该地区的水资源危机,保障了亿万人民的饮水安全,促进了区域均衡发展,并对改善生态环境发挥了重要作用。其建设和运行体现了中国在水资源调配领域的巨大能力和长远规划。