高压大电流与低压大电流电源的设计难点

高压大电流与低压大电流电源的设计难点:

电源完整性概述:

电源完整性的设计是这些年的热点,其重要性也不用赘述。电源完整性的问题重要的前提是什么呢?当然各方面因素会有很多,但其中一定包括电流的大小。

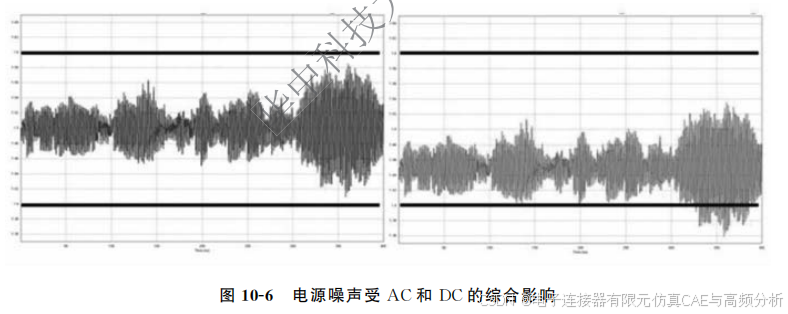

电流从VRM传到用电的IC,如图10-1所示,不管中间的路径是导线、铜皮还是电缆,电阻是必然存在的物理器件。我们假设传输1V的电压,路径上有5mΩ的电阻,流过1 A的电流,路径上损耗的电压就是5mV。对于1V的电压来说,5mV可以忽略不计。但是如果传输10A电流呢?路径上损耗的电压就是50 mV,这对于1V的电压来说已经不能忽略不计了。并且路径上损失的电压最终也要转换成热能,这就带来散热的问题。这个也就是我们通常说的电源的直流问题,包含压降、载流、温升、散热等。

同样,电流从VRM传到用电的IC,中间路径不可避免会有电感存在。而IC端用电,其电流也不是一个恒定值。变化的电流△I,在路径上的由电感产生感应的△V,这也就是通常所说的电源噪声。电流越大,一般来说对应的△I就可能越大,在一定的电感下,感应的△V也就越大,这个也就是我们通常说的电源的交流问题,包含噪声、纹波等。

所以,影响电源完整性的最大因素,笔者认为是电流大小:当电流小时,电源设计难度不大;当电流增大时,电源设计难度变得越来越大。而现在的数字电路设计,电流已经变得很大了,经常出现单轨道电流几十安甚至上百安,电源完整性也就越来越受到业内重视。

电源的电流是近几年才开始变大的吗?早些年没有大电流的电源设计吗?答案当然是否定的!那么这些年电源设计的大电流和之前有什么区别呢?

我的总结是:一个是高压大电流,一个是低压大电流。

高压大电流电源的设计难点:

大约二十年前也有大电流的电源设计,但是绝大多数大电流的单板,都是电源板或者背板。普通的功能板或者板卡类单板,由于芯片工作的I/O电压大多是3.3V或5V,电流通常也不会太大,大多在10 A以下。而电源板或者背板,其电流比较大,电压也比较高,常见的有12 V、36V,甚至48V以上。

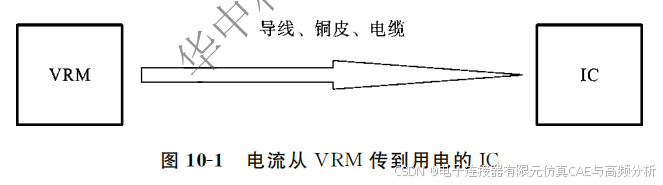

应对高压,我们要注意安全规定,注意各种安全距离,包括空气间隙、爬电距离等(见图10-2),注意阻燃、绝缘等与安全相关的设计要求。这是另外一个很大的范畴,在这里就不一—赘述了。

在高压设计中,大电流可达到几十安或者上百安。但是这种设计的板子有另外一个特点,就是上面基本不会出现功能电路,如CPU、DDR颗粒、大规模的FPGA等,这些电路不会放在电源板上去实现。上面都是实现电源功能的元件,大的电感、电容、电阻、二极管……一个字总结,就是元件都很“大”。

观点: 这类设计面对大电流的设计挑战,其解决方法也很简单:尽量使用粗的走线和宽的铜箔。如果还不能满足设计,那么就增加铜厚,2 oz不行就4 oz,再不行就6 oz、10 oz,甚至12oz。如果不能满足散热要求,还可以考虑用金属基板。

传统的设计规则应对这类电源板的大电流,也很简单。所以大家心目中的载流经常是非常保守的,比如1A电流,大约需要40mil的线宽;而一个10~12 mil的过孔,只能承载0.5 A的电流,甚至还有人说12mil的过孔承载0.2 A电流。可是如果设计的是20 A电流,那么需要打多少个过孔呢?

低压大电流电源的设计难点:

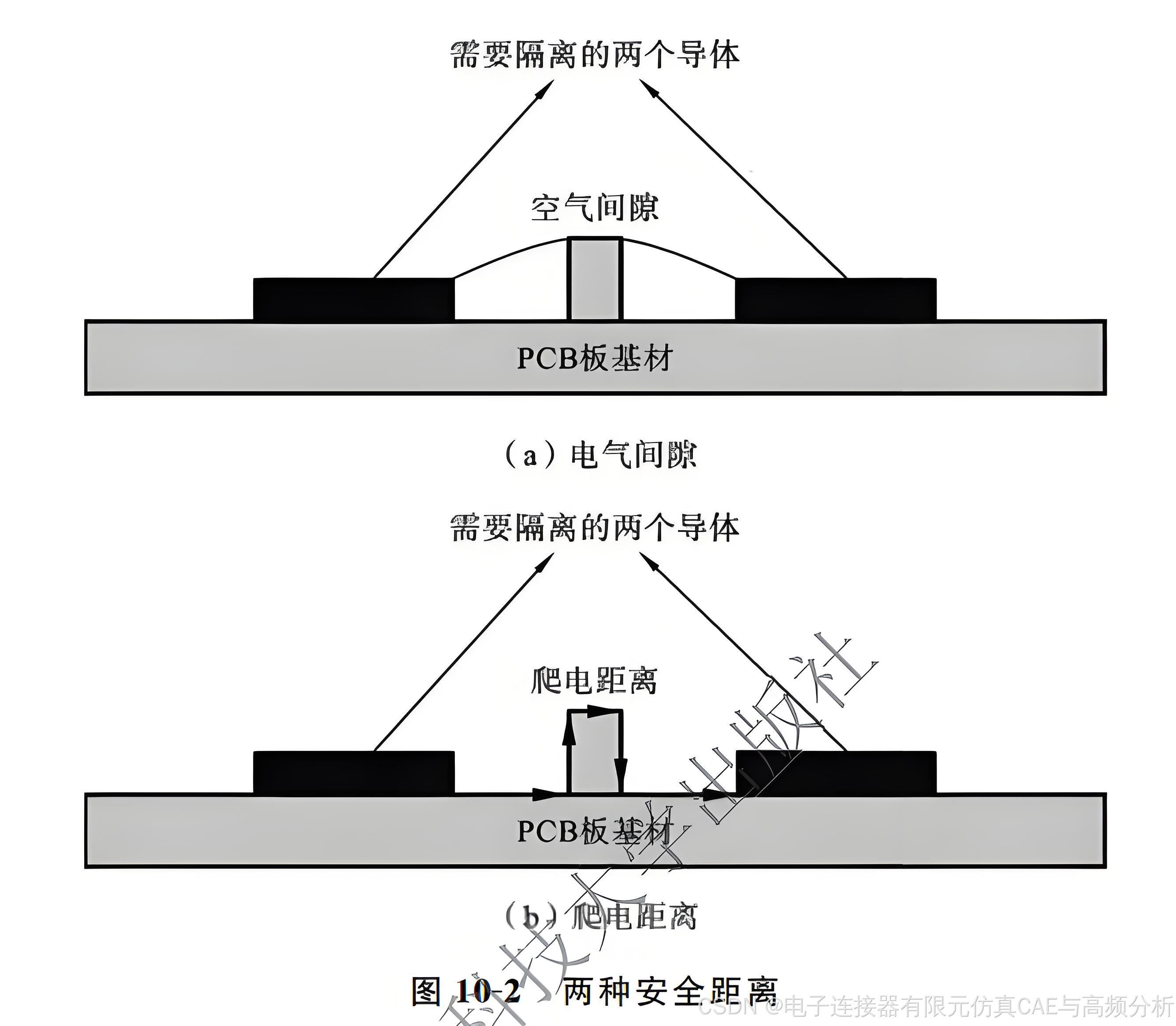

其实高压和低压,并不是这两类问题的主要分界点。它们主要的区别是,现在传统的功能电路,也就是我们设计的CPU、DSP、大规模的FPGA等的core电流经常就有几十安,I/O电源的电流也变得越来越大,电源设计的趋势如图10-3所示。

这时的大电流,已经不可能使用厚铜板了,因为板上还有大量的信号线,线宽只有几密耳。而铜皮的面积,有时限于层的资源以及大量的密集过孔,它很难无限加大。

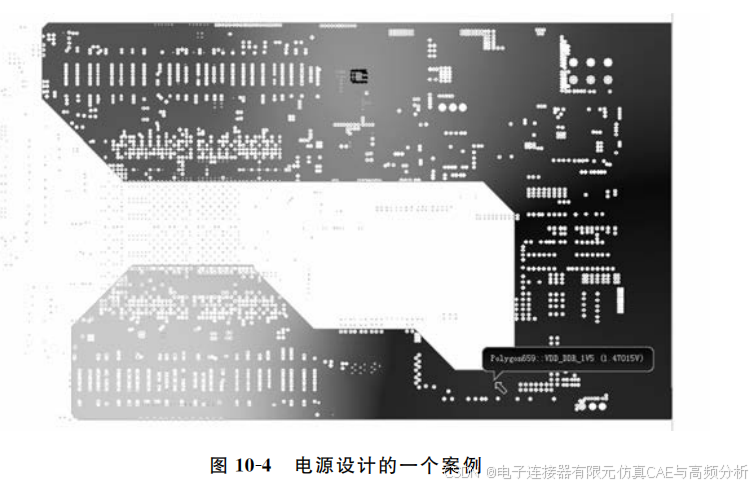

如图10-4所示,考虑到密集的过孔、有限的板子面积以及层数,那么应该如何应对大电流设计的挑战呢?如何计算必需的载流通道(包括铜皮宽度及过孔数量)呢?

而低电压,也会带来其他的设计难点。如上文提到的,电流越大,一般来说对应的△I就可能越大,在一定的电感下,感应的△V也就越大。而较低的电压,本身设计的裕量就小,其设计的难度就变得更大。

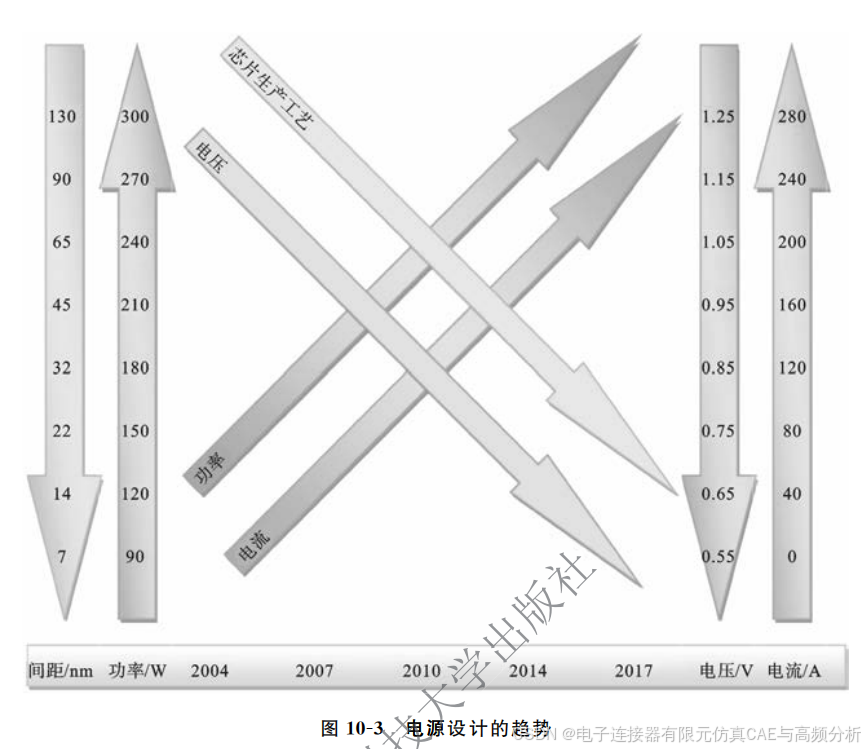

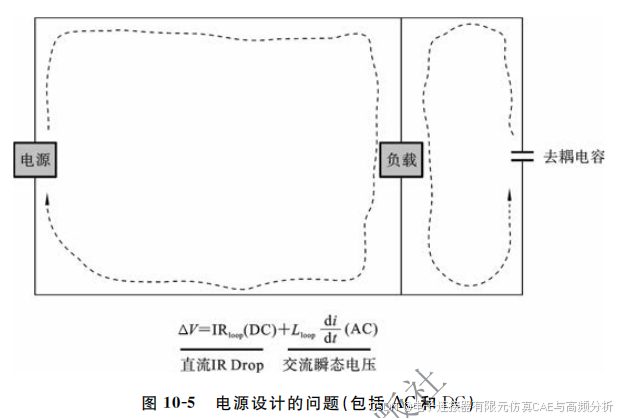

图10-5所示,AC和DC的问题,一起构成了电源设计的问题。

一个电源,要满足5%的设计裕量,是必须将AC和DC一起考虑的。电源噪声受AC和DC的综合影响,如图10-6所示。