[硬件电路-93]:模拟器件 - 晶体管的静态工作点,让晶体管工作在其放大电路舞台的中央!!!

晶体管的静态工作点(Quiescent Point,简称Q点)是晶体管在无输入信号(即直流偏置状态)时,其集电极电流 IC、基极电流 IB 和集电极-发射极电压 VCE 的稳定值。它是晶体管放大电路正常工作的基础,决定了电路对交流信号的放大能力、失真程度及稳定性。

以下从定义、作用、确定方法、影响因素及调整策略五个方面详细阐述:

1. 静态工作点的定义

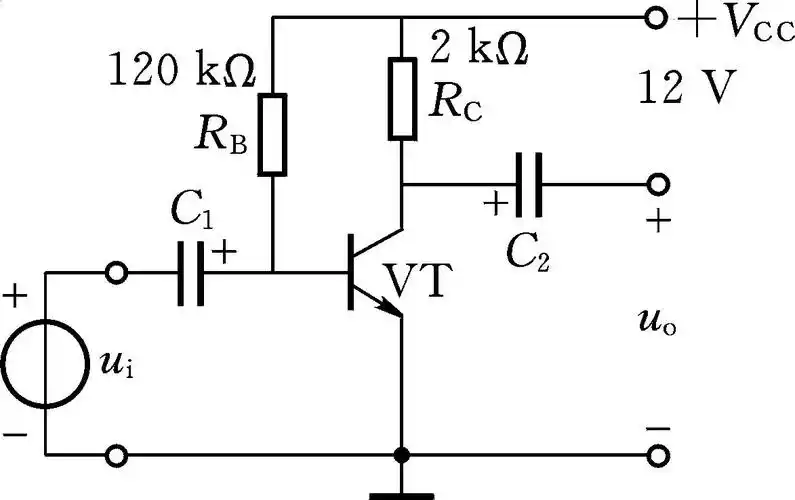

在共射极放大电路中,静态工作点由以下三个参数确定:

基极电流 IB:由基极偏置电阻 RB 和电源电压 VCC 共同决定,公式为:

IB=RBVCC−VBE

其中 VBE 为基极-发射极压降(硅管约0.7V,锗管约0.3V)。

集电极电流 IC:与 IB 成正比,比例系数为晶体管的电流放大系数 β(或 hFE):

IC=βIB

集电极-发射极电压 VCE:由集电极电阻 RC、负载电阻 RL(若存在)和 IC 决定:

VCE=VCC−IC(RC+RL′)

其中 RL′ 为 RL 与 RC 的并联值(若负载通过变压器耦合,则忽略 RL)。

2. 静态工作点的作用

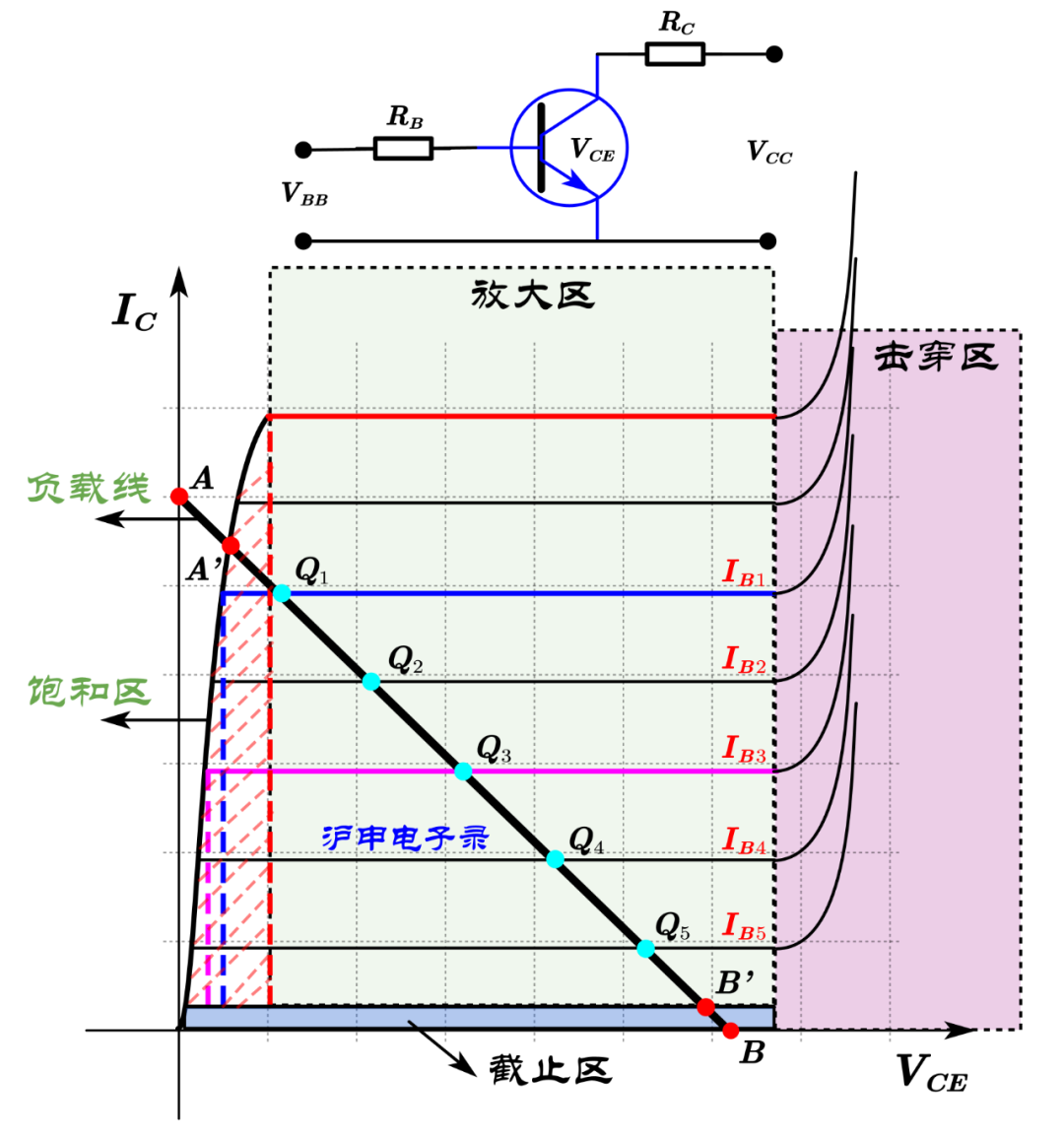

避免失真:Q点需位于晶体管输出特性曲线的线性区(放大区),确保输入交流信号的正负半周均能被放大。若Q点过低(靠近截止区),负半周信号会因晶体管截止而失真;若Q点过高(靠近饱和区),正半周信号会因晶体管饱和而失真。

稳定放大倍数:Q点的稳定性直接影响放大电路的增益一致性。温度变化或电源波动可能导致Q点漂移,需通过偏置电路设计(如分压式偏置)抑制漂移。

确定动态范围:Q点位置决定了电路允许的最大输入信号幅度。例如,Q点位于中点时,电路可处理对称性较好的信号。

3. 静态工作点的确定方法

- 图解法:

- 绘制晶体管的输出特性曲线(IC-VCE 曲线)。

- 根据偏置电路计算直流负载线方程:VCE=VCC−ICRC。

- 负载线与输出特性曲线的交点即为Q点,可读出 IC 和 VCE 的值。

- 估算法:

通过电路参数直接计算Q点值(如上述 IB、IC、VCE 的公式),适用于简化分析。

4. 影响静态工作点的因素

温度:

- 晶体管参数 β 和 VBE 随温度变化:β 增大导致 IC 上升,VBE 减小导致 IB 增大,进一步推高 IC。

- 解决方案:采用负反馈(如发射极电阻 RE)或热敏电阻补偿。

电源电压波动:

VCC 变化会直接改变 VCE 和 IC,需通过稳压电源或偏置电路设计抑制。元件参数误差:

电阻 RB、RC 的标称值与实际值偏差会导致Q点偏移,需选用高精度元件或进行校准。

5. 静态工作点的调整策略

改变偏置电阻:

调整 RB 可改变 IB,从而移动Q点沿负载线上下。例如,增大 RB 会降低 IB,使Q点下移。引入发射极电阻 RE:

RE 提供直流负反馈,稳定 IC。其原理为:IC 上升时,RE 上的压降 IERE 增大,导致 VBE 减小,从而抑制 IC 进一步上升。采用分压式偏置电路:

通过两个电阻分压固定基极电压 VB,使 IB 独立于 β 变化,显著提高Q点稳定性。

总结

静态工作点是晶体管放大电路的核心参数,其合理设置需兼顾放大能力、失真控制与稳定性。设计时需通过图解法或估算法确定初始Q点,再通过负反馈、分压式偏置等手段抑制温度、电源波动等因素的影响。实际电路中,Q点的调试往往需要结合仿真工具(如Multisim、LTspice)与实验测量,以实现最佳性能。